初恋は月虹みたいで、アオっぽい色でした。

青く晴れた空の日。

前の教室に集まり、みんなとの話に花を咲かせる。

私の気持ちは重くて、今か今かと配布されるクラス表を待っていた。

「あっはっは、さっちゃん緊張しすぎでしょ~」

「姫奈にはわかんないでしょ、恋する乙女の気持ちは。」

「......瑛紗いじってるでしょ」

いつも一緒にいる姫奈と瑛紗、そして今寝坊をしているアルノ。

4人でいつも一緒にいるからみんなとも同じクラスになれたらなんて思うけど、他にもひとり。

同じクラスになりたい人がいる。

「はぁ......」

ため息も、今なら青い空が全部澄み渡らせてくれそう。

私のところにプリントが回って来る前に、前の席の姫奈が声を上げた。

「え!!!」

正直、かなり気になる。

遅れて私もプリントを受け取ったが、なかなか見る勇気が湧かない。

お願い.....お願い.....

パッと目を開き、2年1組の方から確認していくと先に彼の名前を見つけた。

「○○君......」

名前を見るだけで少し心臓の鼓動がはやくなり、ドキドキする。

そのまま瑛紗と姫奈の名前を見つけ、2年1組への想いが高ってきたところで視線が刺さる。

それこそその2人からのもので、かなりにやにやしてこちらを見ていた。

そんなこと気にする余裕も無く、そのまま「さ行」の所に入っていくと私の名前が目に入る。

「........!!」

勢い良く飛び上がってしまって、そのまま椅子を後ろに倒してしまった。

「す、すいません......」

ふと冷静になり、もう一度間違いが無いか確認しても2年1組の欄に"雨宮○○"と"菅原咲月"の文字がある。

私は嬉しい気持ちを抑えながら、ウキウキで新しいクラスの元へ向かった。

2年1組の教室に入ると、○○君はもう座っていてスマホをいじっている。

思わず固まってしまって入口付近で立ち止まっていると、2人から背中を押される。

「緊張しすぎ!いつものさっちゃんなら可愛いし、きっと覚えてくれてると思うよ?」

「そうそう、今の暴れてる姿を見てどう思うかは知らないけど......」

「ちょっと瑛紗!」

まだ人の少ない教室で、2人でおいかけっこ。

やっとの思いで瑛紗を捕まえた所で、彼に見られていることに気づく。

「あ......」

「こら○○、かわいい子と同じクラスだからって鼻の下伸ばさないの」

「......伸ばしてないわ」

瑛紗はサッカー部のマネージャーで、○○君はサッカー部の有名人。

2人とも美男美女で、遠くから話してるだけなのに絵になる。

モヤモヤした気持ちを抱えながらも、彼から目が離せない。

彼の隣にいたら誰もが惹かれてしまう気持ちもわかる。

瑛紗はそうじゃなさそうだけど、優しさに触れられるから_____

小学2年生の頃、○○君とはじめて同じクラスになった。

ませていると思うかもしれないけど、当時から○○君は足も速く明るくて女の子からはモテモテ。

かく言う私もかっこいいなーなんて思ってたり。

当時の私は今ほど明るくなくて、もちろん話しかける勇気なんて無かった。

遠くから眺めてるだけで満足してたんだけど、転機が訪れたのは最後の席替え。

何故か隣の席になって、内心ではすごく舞い上がってた。

席替え後すぐの授業で教科書忘れた時、○○君は私の代わりに忘れたと言ってかばってくれて。

今覚えばそのあたり、私の視界で彼は一番星になった。

それから仲良くなって、遊んだり、1回だけおうちに来てもらったり。

そこからは小学校で同じクラスにならなかったし、中学で離れてしまったせいで疎遠になったけどやっと高校で再会出来た。

もう、運命感じちゃうじゃん。

「さっちゃん?」

「な、なに?」

いきなり意識を現実に引き戻され、驚く。

「もう私達も席座っとこ」

周りを見ると続々と人が集まってきていて、席に腰かけていた。

「そうだね」

各々が出席番号順に用意された席に座る。

私は1番後ろの席で、左斜め前の方にいる○○君を見つめていた。

・・・

「で、なんで○○君を見つめたまま夏休みに入っちゃうかな」

そう、今は8月。

蝉が泣き、外に出るだけで嫌な汗をじわりとかく。

私達は近所のファミレスに集まって、夏休みの宿題を泣きついていた。

「見てるだけで日々頑張れるし」

「思ったことはストレートに伝えるのがさっちゃんだと思ってたのに」

「それが出来たら苦労してませんよ、中西さん」

「それもそうですね、池田さん」

「バカにしてるでしょ!ふたりとも!」

姫奈はノルマ達成まで喋ることを瑛紗に禁止されてるため黙々と、私はノルマはクリアしたから話している。

「私も彼氏欲しいけどなぁ......ミーンミンミンミン」

「あ、瑛紗が頭使いすぎて壊れた。」

もはやこの場に正常な人間などおらず、混沌とした空気感が流れる。

そんな中、私はそっと席を立ちドリンクバーへと向かった。

アップルティー片手に座席に戻ると、妙な一体感を周りの3人から感じる。

「なに」

全員が揃いも揃ってニヤニヤしながら指さした先では、なんと○○君が友達とご飯を食べていた。

「ぷっ......」

「はい、姫奈アウト~」

「だっておもしろくて......!」

人がこんな大変な時に面白いだなんて、さすがバカ。なんて言えるほど賢くないけど。

そんな思考をする暇もなく、頭をゆっくり急いで回転させた。

「一緒に来てるのもサッカー部のやつだし、さっちゃんさっきわかんないって嘆いてた問題あったよね?」

次に瑛紗が言うことが怖くもあり嬉しくもある気がする。

「連れてきてあげよっか」

そう言うとそのまま席を立ちふらふらっと彼の方へ歩いていった。

「ちょっ......え?!やばいやばい!ねぇ前髪大丈夫?!かわいい?!」

「あーかわいいかわいい、胃もたれするくらいには」

「もう.....整えてこなきゃ......」

席を立とうとする私の肩を姫奈ががっちり掴む。

「さっちゃん......可愛いから......だいじょ......ぷっ、だいじょうぶ」

「半笑いに言われても......」

姫奈をぽこっと叩き向こうの状況を確認しようと思ったら、もう既にこちらに向かってきていた。

「.......」

「久しぶりだね、さつきちゃん」

小学生の時の呼び方に私の心は震え、嬉しさが顔に出た。

「えっと......久しぶり.......ここの問題なんだけど......」

問題を見るために彼が顔を近づけてくる。

正直ずっと目は合わせられてないし、横顔は尊い。すき。

「複素数のiを消すために両辺を二乗するんだけど......」

i......愛.......だめだ。何も考えられない。

「.......わかった?」

「うん!わかったありがと!」

精一杯笑顔を取り繕って、手を振る。

「どういたしまして、てれさんでも良かったんじゃない?」

「えー、わたしわかんないもんっ」

瑛紗のぶりっ子は○○君には全く聞いてないみたいで、無言で脳天に弱めのちょっぷをしていた。

「いたっ」

「頭良いくせに」

2人のやり取りに、少しばかりモヤッとする。

「いいなぁ......はっ!」

不意に口から出た言葉に、思わず手で蓋をした。

周りを見ると明らかに自分の膝を叩いて笑っているアルノと声も出ないほど笑ってる姫奈。

そして首を傾げる○○君。

「えっと......」

必死に言い訳を探す脳内。

高一で姫奈と出会ってから変わった私の脳内は、ストレートに伝えることを選んだ。

「羨ましいなぁ......なんて」

多分私の顔は入れてきたアップルティーが冷めるまで真っ赤で、○○君にも私の赤さが良く見えているはず。

「ふふっ、おもしろいね」

「あはは.......」

そのまま私の頭にも弱めにちょっぷをし、元のテーブルへと戻って行った。

「顔に全部出てるよ、いやー乙女だね」

アルノに言われてとりあえず顔を隠し、先程のことを脳内で再生を繰り返す。

何度繰り返しても口角は上がるばかりで、先程の時間が夢のように思えた。

その日はそのまま何事も起こらず家に帰り、何度も○○君との出来事を脳内で反芻しながら眠りについた。

その出来事から2日ほどが経ち、今は部活の帰り道。

「わ......頭痛いし来ると思ってたけど......」

ぽつぽつと大きな雨粒が急激に降ってきて、生暖かい風が吹き抜ける。

それはすぐに豪雨となって地面にうちつけ、私は急いで折りたたみの傘を指した。

少し足早に歩いていると、家のすぐ近くの公園で傘も持たずに立ち尽くす人が見える。

なんだかその人が他人では無いような気がして、公園の方に近づいて見るとそれは私の大好きな○○君だった。

「........」

ただ何も言わず、少し遠くを見つめている。

何かあった事は明白。

彼を元気づけなくてはと思い、彼に早く近づいて明るく振舞った。

「○○君、風邪引くよ?」

「.......さつきちゃん」

ただただ立ち尽くす彼は、また口を開いた。

「はやく帰った方がいいよ、みんな足早に屋根のあるとこに行ってるから。ほら、あの緑の傘の人も急いでるし」

「○○君......」

そう言う彼の目には光るものがある。

私は意を決して彼を連れ出した。

「私についてきて!」

「ちょっと.....!」

急いで連れてきたのは私の家。

小さい頃に2人で遊んだ事もあるし、そんなことより今は彼を元気づけてあげたい。

「ほら、入って!」

「俺びちゃびちゃなんだけど......」

「ままー!タオル!」

お風呂場までタオルで道を作り、○○君をそのままお風呂に入るように指示したところでママに声をかけられた。

「ねぇ、彼氏?」

「○○君とはそんなんじゃないから......!」

全てわかったようなママのにやけ顔に少しイラッとする。

「○○君って......小学校の時来た子?」

「うん.....」

にやにやしたママを追い払った後洗面所に着替えを置き、扉の前で体育座り。

彼のシャワーする音だけが響いて、少し心臓をはやくさせる。

「.....シャワーありがと」

タオルで頭を拭きながら洗面所の扉を開けて、外へ出てきた。

彼が落ち込んでいるのは分かっているのに、とてもかっこいいと思ってしまう。

「ドライヤーしないの?」

「なんか使うの申し訳なくて......」

一歩、踏み出す勇気。

小学生の時の私とは少し違うから。

「わ、わたしやってあげる....!」

急に出た大声に自分でも少しびっくり。

強引に○○君を私の部屋に連れて行き、ドライヤーを取り出すとすぐさま起動させる。

バレないようにこっそり自分と同じヘアオイルをつけ、そのまま髪を乾かした。

「あつくない?」

「.....うん」

ドライヤーはいい。

彼に触れていても不自然じゃないし。

いつもならうるさいと思うこの音が、不意に口をつく私の心も隠してくれる。

「ずーっと、すきだよ.......」

小さな声は風に流されて、そのままどこかへ飛んで行った。

「はい、おしまい!」

「......ごめんね、急にこんな迷惑かけて」

「いいのいいの!私がやりたくてやってることだから!」

○○君の表情は少しだけ明るくなって、それだけでこちらも嬉しかった。

「なんか懐かしいね」

彼の口からでた言葉に、胸がきゅっと閉まる。

「お、覚えてるの......?」

「うん。女の子の部屋、さつきちゃんのしか入ったことないし。まだ緊張するよ」

少し頭をかきながら言う彼の表情は、おどけていて可愛く見える。

「シール交換とかしたのも覚えてる......?」

「うん、もちろん」

「ほんと?!」

なんだか懐かしくなって、あの頃に戻ったみたいに昔のシール帳を取り出す。

「これ、○○君から貰ったぷにぷにのやつ!」

「なつかし、俺もまだ家にあるから今度開けてみよっかな」

笑いながら懐かしい話をして、意識しすぎてる時よりも自然体の方が距離近くなれた気がする。

○○君が話始めるまで聞くつもりは無かったけど、いい雰囲気なだけに一言だけ。

会話が途切れたその隙間に、そっと声をかけた。

「○○君の悩みもさ、きっと1年後には解決してると思うの。だから何が言いたいかって言うと、○○君なら大丈夫!」

なんの根拠も無い。

彼の悩みの内容なんて分からない。

それでも、あなたなら大丈夫とどうしても伝えたかった。

「ふふっ、ありがと」

「そろそろ帰らないと○○君ママも心配しちゃうよね」

夢みたいな時間も、そろそろ区切りをつけなくては。

「うん、服とかごめんね。乾いてるかな......?」

「......もう学校も始まるしその時でいいなら渡すよ?」

「じゃあお言葉に甘えちゃおっかな」

すっかりゲリラ豪雨も止んで、夕焼けが闇に包まれそうな空を他所に○○君と道を歩く。

「別に良かったのに」

「さっきまであんな顔してた人を1人でかえせないよ」

なんて笑って言うのは建前。

本音は君とまだ一緒にいたいなんて言う私のわがまま。

「そうだ、連絡先交換しようよ」

「れ、連絡先?!」

急な提案に驚いた。

「そんな驚く?」

○○君は笑いながら言うけど、私にとっては一大事。

彼はそのまま続けてこう言った。

「服返す時とか、連絡できないと困るし」

ちょっとでも好意を持ってくれてるかも、なんて期待した私がバカだった。

「どうぞ......」

「よし、じゃあこの辺で大丈夫だよ」

おかしい、まだ少ししか歩いていないのに。

彼の家はもう少し遠かったはず。

私と居るのが嫌なのか、悪い感情がつま先まで駆け巡る。

「え、こんなとこでいいの......?」

「うん、高一の時に引っ越したから」

その言葉にほっと胸を撫で下ろす。

「そっかぁ......」

「うん、それに暗くなってきたし女の子1人は危ないからね」

些細な気遣いだけで嬉しくなる。

「それじゃあ、連絡するね」

「あ、待って!」

そう言って前を歩き出した彼の手をきゅっと掴み、こちらを向かせる。

「なに?」

「その......これ......」

私がポケットから出したのは猫のシール。

「お守り......的な?」

なんて、本当は懐かしくなって昔あげようと思ってたやつを引っ張り出してきただけ。

「ありがと、これみて頑張るね」

今日1番の柔らかい笑顔にこっちまで嬉しくなる。

「でも、交換できるもの持ってない......そうだ!今度なんかこれも含めて絶対お礼するから」

「いいよ?私がやりたくてやったんだから」

「ううん、絶対する。」

昔からこういう所は律儀だった。

それも優しいところに繋がってるのかな。

「じゃあ楽しみにしてるね!」

これからも関わりを持つために服を後で返すことにしたけど、そんな必要はなかったらしい。

「じゃあまたね、気をつけて帰るんだよ」

「うん!」

彼が見えなくなるまで、精一杯手を振る。

大きな1歩を不本意な形で踏み出した私は、心地よいステップを踏みながら家へと帰った。

・・・

学校がはじまる日の朝は大忙し。

メイクをして、髪を整えて。

いつもよりちょっとだけ気合いを入れる。

「ままー、私かわいい?」

「かわいいかわいい、赤ちゃんの時は天使みたいだったけど」

いつもならこんな事聞かないのに、不安になって聞いてしまった。

それもそのはず、朝から○○君と会うのだから。

昨日の夜に連絡が来て、家近いし朝渡すよということだった。

女の子には準備があるのだからもっと余裕もって言ってよ、とは思ったけど気合いを入れれば問題ない。

「じゃあいってきまーす!」

約束の時間の30分前に着くように家を出て、ローファーで道をタップしながら歩く。

まだまだひまわりも元気そうで、笑顔を浮かべていた。

「すーっ、はーっ」

深呼吸をして、約束の場所への最後の曲がり角を曲がる。

すると彼の後ろ姿が見えた。

少しいじわるしたくなって、後ろから急に声をかけた。

「だーれだっ!」

「それ、目隠ししないと意味無くない?」

「仕方ないじゃん、片手塞がってるんだもん」

朝イチからくだらないやり取り。

こんなやり取りも憧れだった。

「おはよ、はいこれ」

「ありがと、こっちもはい」

渡すものをお互い渡したところで、並んで通学路を歩く。

幸い朝早いからか、誰にも見られることは無い。

「約束より結構早くない?」

私もかなり早く出たのに、○○君が居ることにびっくりした。

「なんかいてもたってもいられなくって」

恥ずかしそうにする○○君は太陽より眩しくて、ひまわりもそちらを向いてしまいそう。

「もっと完璧人間かと思ってたよ」

「さつきちゃんにはあんな姿見られてるし、いいかなって」

いたずらっ子のような笑顔に、いちいち私の心が締め付けられる。

「そだ、お礼がしたいんだけど。」

「私がやりたくてやったことだからいいのに......」

そりゃ私だってデートとか行きたいし2人で色んなことしたい。

でもそれだと弱みにつけ込んでるみたいで、なんかやだ。

「じゃあ、咲月って呼んでよ。私も○○って呼ぶから!」

ちょっとだけ背伸びした、控えめなお願い。

「分かったけど......それはお礼には含めないよ」

彼にはそれも取り払われてしまって、困ったものだ。

「咲月が無いならこっちで決めちゃうけど」

ナチュラルに呼ぶくせに、顔色ひとつ変えないところは少しムカつく。

「全然決めてくれていいよ、ていうかお礼なんていらないくらいだし」

彼が1つ深呼吸をする。

それにつられて私も少し緊張してしまう。

「文化祭の日、1日俺にくれないかな。楽しませるから」

「えっ?!」

彼の提案に思わず出てしまった声。

それほどに予想外で私の心を震わせる。

「......いいの?」

「うん、ダンス部の打ち上げとかあるなら全然大丈夫なんだけど」

「ぜんぜん!大丈夫だから!!」

浮き上がった気持ちと共に学校へとたどり着いた。

いつもより早いためか、人もまばら。

「あれ......○○......とさっちゃん、おはよー」

「おはよ、てれさん」

「おはよー!」

早く来てた瑛紗に声をかけられた。

「そういえばさっちゃん、コミュ英のプリントやった?今日提出らしいよ」

「え、まじ......?」

○○の方を見ても、うんうんと首を縦に振っている。

「まじ、見したげるから。ほら。」

「わーありがとうてれさ~」

瑛紗へのスキンシップ、もといだる絡みを終えたところで自席に戻り課題を移し始めた。

視界の端っこで瑛紗と○○が喋ってるのが見える。

2人の談笑する姿に、付き合っていると噂されるのも納得してしまった。

友達が好きな人と話してるだけなのに、どうして私はこうなんだろう。

「あ、1段間違えた......」

私はその気持ちを抱えたまま課題を写した。

数十分後に姫奈が私と全く同じ反応を見せ、課題に取り組んでいる姿を見て笑っていたのはここだけの話。

彼に誘われた日から待ちきれなくて、異様に長く感じた文化祭準備までの時間。

いよいよ準備期間に入り、どのクラスもやる気に満ちている。

私たちのクラスはハロウィンも近いしコスプレ喫茶にしようと決まって、外装を作るくらい。

準備はあまり少ないし、私はダンス部の発表に向けてしっかり準備することが出来た。

今回は○○の心に届くパフォーマンスができたらな。

前日では衣装合わせとして、みんなで衣装着て写真を撮ることとなった。

「さっちゃんそれチャイナドレス?」

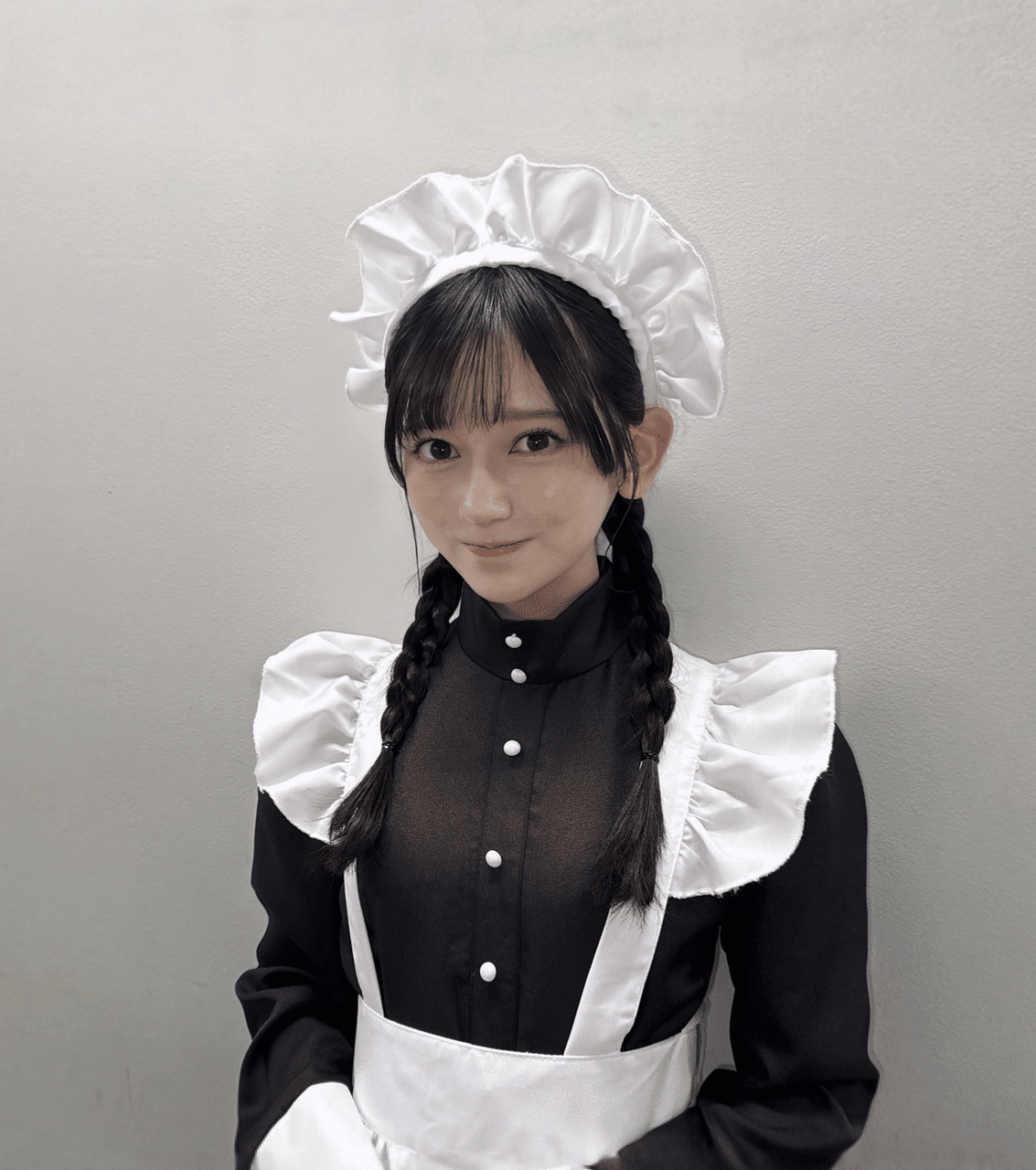

「うん、瑛紗はメイド似合ってるね!」

各々が適当に備品やら何やら集めて着てるみたい。

「姫奈、かっこいいね」

「私このキャラ好きなの!自信作!」

姫奈はアニメのキャラクターで、アルノは悪魔。

気になる○○の方を見ると、うさぎの着ぐるみを着ていた。

「着ぐるみ......」

まさかのチョイスに少し笑ってしまう。

意外と昔からかわいいもの好きだし、そういう所も愛おしい。

「ねー○○君!さっちゃんどう?かわいい?」

「ちょっと姫奈!」

わざわざみんないる前で呼びかけなくたっていいのに。

「ど、どうかな......似合ってなかったら全然はっきり言ってくれていいんだけど......」

「似合ってる、かわいいよ?」

「ほ、ほんとに......?!」

「うん」

きっと今が残暑のない秋なら、明らかに湯気が私から立ち込めていたんじゃないかってくらい暑い。

かわいいだなんて、好きな人に言われることがこんなに嬉しいとは思わなかった。

「ふふっ......」

「あ、そだ。さっちゃんさっきのあれ○○君にもやってよ」

あれ、というのは先程ふざけてやっていたぶりっ子のこと。

○○にやるには少し恥ずかしいけど、チャイナドレスを着てテンションも上がっていたからかノリノリでやってみる。

「○○のハートに~さつきっちゅ」

全力でウインクを決め、投げキッスをする。

変なテンションじゃなかったら好きな人にこんなことなんて出来ないだろう。

「.......」

着ぐるみの中の彼がどんな表情をしてるか分からないけど、急にそっぽを向いてしまった。

「ねぇー!」

指示してきた姫奈に文句を言う。

「うーん、恥じらいが感じられない。40点。」

「初心な感じが欲しい。30点。」

「こなれすぎてる。30点。」

「もう....勝手に採点しないでよ!」

唇をとがらせて3人に文句を言う。

なんだかんだで構ってくれるこの3人が私は大好きで、離れたくない。

その時、踵を返したと思っていた○○が着ぐるみの頭をとって私の方に戻ってきた。

着ぐるみを着ていたからか、ほんのり顔が赤くて少し汗ばんでいる。

「......」

何も言わないで私の前に立つと、手を少し上にあげてそのまま振り下ろした。

「......え」

頭を撫でられると思った矢先、その手は私の頭を捉えて弱めにちょっぷ。

「......今回はさつきちゃんだけ」

今度は少し恥ずかしそうに。

まるでツンデレのように言う○○がとても可愛くて、愛おしい気持ちを感じながらも特別扱いに胸がきゅっと締め付けられた。

「.......」

私が真っ赤になっている間に彼はいつの間にかいなくなっていて、後ろの3人は悶えている。

「かわいい!100点。」

「イケメン。顔強い。95点。」

「さっちゃんの顔がおもしろいので100点。」

嬉しい気持ちは部活になっても収まらなくて、少し大変だった。

部活の確認を終え教室に戻ると、準備を終えて数人残っている。

私が戻った時には仲良いみんながいて、私もその輪に参加した。

「あ、さっちゃんおつかれ!」

「準備どう?」

「バッチリ!明日がんばろうね!」

「うん!」

なんか今青春って感じ。

すると近くで練習してる吹部の音楽がこっちまで聞こえてきた。

「あ、これカルメンだ。」

「瑛紗知ってるの?」

「うん」

耳では聞いたことあるけど、名前までは知らないオーケストラの曲。

ダンスの練習でハイになっていたからか、はたまたここに彼がいないからなのか。

おそらく両方、さらには仲の良い4人が集まってる事がきっかけとなって私は踊り出した。

「はい!はい!」

瑛紗の指揮に合わせて、私が踊りつつ合いの手で声を出して手を叩く。

姫奈はバレエのステップを踏み始め、アルノは頭を抱える。

傍から見たら訳の分からない光景で、まさに混沌。

ノリノリで踊っていると、教室の扉が開く。

「......」

○○がトイレに行っていたみたいで、ハンカチで手を拭きながら戻ってきた。

この姿を見られたことに対する恥ずかしさで私はうずくまった。

「はっはっは!さっちゃん......」

他の3人は机を叩きながら大爆笑。

肝心の○○はニコッと微笑み、また明日ね。と言ってその場を後にした。

翌日。

よく晴れた寒い日。

朝から緊張しっぱなしの私は3人に励まされていた。

「......さっちゃんなら大丈夫だよ」

「そうそう!あんな姿見られてんだし怖いものないでしょ!」

「たしかに、がんば」

あとの2人、半笑いだし。

チャイナドレスに着替えて、髪も姫奈にやって貰って。

きっと可愛い.....はず。

正直姫奈とか瑛紗とかアルノの方が可愛く思うし、他のクラスにだって可愛い子はいる。

こんなことを考えてもしょうがないので、1度気合を入れて○○との時間を待った。

・・・

「ありがとうございました~」

「そろそろ、みんな戻ってきたし入れ替わろっか」

午前と午後で入れ替わり、私はそのまま着ぐるみ、もとい○○の元へ向かった。

「ごめんね、短くって......」

「ううん、じゃあ行こっか」

ダンスのリハーサルがあるためそんなに長くは居れないけど、この時間ははじめてのデート。

しかも彼から誘われたはじめての。

小学生の時のをノーカンだとすると、すごい緊張してきた。

着ぐるみの中の顔は見えないから、そこは少し残念だな。

だからこそ変な噂になって迷惑かけることは無いし、そこは良かったのかも。

それに着ぐるみなら恥ずかしさも半減しているし、私はそのまま腕に抱きついた。

「いこっ!○○!」

着ぐるみの中にしか聞こえないほど近づいて言うと、彼もこちらにしか聞こえない声で「うん」と言った。

気のせいじゃなければ少し声は震えていて、緊張してるのかなとか意識してくれてるのかななんて。

上機嫌のまま私は彼にくっついて、廊下を歩き出した。

「すいません!マカロン4つください!」

ぶどうとみかんを2つずつ。

買ったあとはこっそり2人で空き教室にむかった。

食べる時は流石に着ぐるみの頭を取っていて、なんだかいつもより可愛く見える。

「ん、うま。」

「ね、おいし~。あ、口についてるよ?」

「え、こっち?」

別のところに手をやる○○を見て、私は手を伸ばした。

「もう、ここだよ」

そのままひょいとついてたマカロンを取る。

そしてそのまま口へと放り込んだ。

「ふふっ、食べちゃった」

本当は私も恥ずかしいけど、それを悟られないように彼をからかう。

「かわ......」

○○の口から自然とでた言葉は、私の取り繕っていたものをいとも簡単に剥がした。

「急にはずるじゃん......」

2人とも林檎のように赤くなって、それでも今日この瞬間だけは私が主導権をにぎりたい。

照れ隠しですぐさま着ぐるみの頭を被った○○に追撃してみる。

「ねぇ、照れた?ねぇってば~」

「照れてないから......」

「ふふっ、かわいーね」

その後もお化け屋敷に行ったり、ゲームをしたり。

チャイナ娘とうさぎの着ぐるみというコンビに突っ込まれることもあったけど、青を感じることが出来た。

「そろそろ行かなきゃ......」

楽しい時間は終わってしまうのもすぐで、リハーサルの時間になる。

私は着ぐるみの腕を少しだけぎゅっと強く抱き締め、充電をした。

「写真だけ......撮ってもいい?」

「うん」

男の子とのツーショットなんて、行事の時にも撮らないからこそすごい緊張する。

幸い人もまばらだったので彼も着ぐるみの頭を取った。

カメラを内カメにして2人が入るように画角を決める。

「もーちょっと近づいてよ、入らないから」

「......うん」

「あ、照れてる?」

ふざけて、冗談で。

いつも友達に言うみたいに聞いたつもりだったのに。

彼の表情はどこか恥ずかしそう。

「......照れてない」

「そ、そっか......」

2人して恥ずかしそうな、ぎこちない笑顔。

少しは前に進めてるのかな?

「よし!行ってくる!ちゃんと見ててね」

「うん、見てるよ。咲月のこと。終わったら後夜祭の花火見ようね」

「うん!」

そう言って手を振り、彼の元を後にした。

・・・

咲月を見送ってすぐ、サッカー部のグループに連絡が来た。

「全員、中庭に集合!写真撮るよ!」

俺は中庭に向かいながら、道中で見える体育館を横目に歩いた。

「あ、○○来たから撮るよー!」

てれさんの声でみんなが並び、瑛紗の友達がシャッターを切る。

「はいチーズ......うん、おっけー」

「あざーす!」

こういう所でこの挨拶なのは体育会系って感じ。

行くあてもなく、誰と行動する訳でもないため誰かについて行こう。

そう思って親友の背中を追いかけると、横から手が伸びてきて腕を掴まれた。

「○○......1人なの?」

「うん、てれさんも?」

「そ、だから一緒に回ろってわけ」

さっき見送った彼女に対して、そして自分の気持ちに大してこの誘いを受けるのは失礼なのかもと考える。

それでもてれさんの奥から感じる何かを感じて、断れなかった。

先程とは違って、着ぐるみの頭を外して歩いてるからか周りがザワザワする。

「ごめんね○○、私と噂になってるみたいだし」

「......別に気にしてないよ」

この件に関しては気にしてないつもり。

そうやって意識している時点で気にしてしまっているのかもしれないけど、少なくともてれさんのことは仲間だと思ってる。

「......そっか。あ!焼きそば食べたい!」

「いいね、行こっか」

いつからだろう。

彼への気持ちに気づいたのは。

あの豪雨の日、部活が終わって心配になって一度は帰ろうとしたけど彼の家の方へ向かった。

PKを外して大会に負けて。

誰よりもはやく来て誰よりも遅く帰る○○に、誰も何も言えなかったから。

君は落ち込んでた。

あの日さっちゃんじゃなくて声をかけたのが私だったら、○○は私の事好きになってくれたのかな。

次期キャプテンとマネージャーだからって噂されて。

だったら周りも期待させないでよ。

こんな辛い思いするなら出会わなきゃ良かった.......○○にも、さっちゃんにも。

ううん、きっとこれは神様が紡いでくれた縁で私に必要な事だったんだ。

そうやっていくら正当な理由をつけて忘れようとしても、現に私は○○を誘って焼きそばを食べているわけで。

「はーくやしい!」

「どうしたの急に、てれさん頭おかしくなった?」

私にそんなのは似合わない。

くやしい。くやしい。

なんで私じゃないんだろうって。

この隣で焼きそばをリスのように頬張る男を絶対に見返してやるんだから。

「そろそろ行かないと、前の席取れなくなっちゃうよ。愛しのさっちゃんが見えなくてもいーの?」

今は仮初の私になって、微笑みながら聞く。

「......なんで分かったの」

照れくさそうに聞く○○のおでこを少し強めに弾き、どや顔をかます。

心は引っかかれたみたいに痛くて、苦しい。

「ないしょです~」

君のことしか見てないんだから、分かるに決まってるでしょ。

「ほら!はやくいけ!」

ほんとに鈍感なんだから。

「てれさんは?」

「私は友達と写真撮る約束してるから、私の分も席取っといてね!」

このばかやろ。

「うん、またあとで!」

隙......見せたら......奪ってやるんだから......。

・・・

「続いては、ダンス部です!みなさん盛りあがっていきましょー!」

てれさんに言われてはやすぎるくらいに着いたので、きっちり最前列を取れた。

岡本さんから貰ったうちわを持って準備万端。

幕が上がると2列目の真ん中くらい。

気がしたとかいう不確定なものじゃなくて、目が合った。

○○と目が合った。

いつも元気を貰えるあの顔。

まるで知らない間に陽だまりに手を置いた時みたいな。

私の想い、届くかな。

1曲目から激しい踊り。

私もみんなもテンション上がってきて、歓声も直に感じる。

盛り上がってきた!とおもった。

その時だった。

踏み出した私の右足が捻ったような感覚になった。

今はリハーサルから踊っていたからアドレナリンも出てるし、そんなことを頭に入れてる暇はない。

表情は崩さず、みんなと見つめあって、笑いあって。

それでもじわりじわりと広がる足首の痛みに耐えながら、2曲目3曲目へと突入していく。

踊り終えた時にはかなりの痛さに普通に歩くことさえままならない。

それでも周りに心配かけまいと毅然に振舞った。

発表が終わると、みんな裏でおおはしゃぎ。

「おつかれ!」

「キマってたね!」

お互いを褒め合う中、私はこっそり外に出て○○と約束してた空き教室へ向かった。

「ちょっと待った」

ようやくバレずに外に出れたと思ったら、和に声をかけられた。

「足、へーきなの?」

「あちゃ.......ばれてたか」

正直今もかなり痛いし、心臓の鼓動に合わせて内出血を感じる。

「保健室行くよ、ついてきて」

「和はまだみんなとステージ発表見てっていいよ?」

「さっちゃん1人にできないでしょ、肩貸して」

和の優しさには、いつも救われる。

私のだる絡みには一切構ってくれないけど、本当は優しい子なの知ってるんだから。

「ごめんね、なぎ」

「......」

「なぎ?」

「ご、ごめん。なんでもない。」

和に連れられて、保健室にたどり着いた。

「失礼します。2年2組の......っていなみたいだね。そこ座って足出して。」

「うん」

○○との約束までは、まだ時間がある。

時計をチラチラ確認しながら、和が私のくるぶしあたりに氷嚢をつけて止め具をつけてくれるのを待った。

「ありがと、和はもう戻っててもいいよ?」

「じゃあ......そうさせてもらおうかな。」

和は扉を開けて外に出ようとしたところで、振り返って小さな声で囁いた。

「ストレートにね、さっちゃんならできるから」

そう言っていたずらに笑いながら扉を開けると、誰かを手招きして去っていった。

「......しつれいします」

「○○?!なんでここに......?」

約束の時間までまだあるはず、私は焦ってスマホの時間も確認した。

「一瞬、ほんの一瞬だけ表情が歪んだ気がして。目で追ってたらちょっとだけ足痛そうだったから......」

元気づけるどころか心配させちゃったなんて。

くやしい。

「......」

今は○○の優しさが辛い。

そのまま話せないでいると、○○は私に背を向けて屈んだ。

「抜け出しちゃおっか、ふたりで」

優しい笑顔に、寒さも少し吹き飛ぶ。

「え......荷物は?後夜祭はもあるし......花火は?」

「そんなのいいから、いくよ!」

「う、うん......!」

聞いたことないくらいの大きな声に気圧されて、彼の広い背中に乗る。

「あ」

そう言って一度○○は私を降ろした。

「重かった......?」

「ううん、ほらこれ。着てて。」

自分のカーディガンを私に着せて、そのまま○○はまた屈んだ。

もう一度広い背中に乗ると、さっきよりも○○のあたたかさを感じる。

「ダンス、凄かったね」

「ありがと、怪我しちゃったけどね」

秋というには寒いくらいの風が吹き付け、乾いた空気が肺に侵入してくる。

発する言葉も、相手に届く前に形が崩れ落ちてしまいそう。

「そういえば、ちょくちょく和の方見てたでしょ」

「......みてない」

「うそだ、知ってるんだからね」

今まででいちばん近い距離で話しているのに、何故か落ち着いていられる。

これって、いい雰囲気ってやつなんじゃないか。

「ストレートにね」

和の言葉が心の中で木霊する。

「ねぇ、○○」

「なに?」

さっきより○○の耳に近づいて、言葉が彼の中で溶けていくように。

彼に届く前に溶けていってしまわないように。

「これからもいっしょにいたいな」

顔が見れないから詳しくわかんないけど、言われた瞬間から寒さで赤くなってた耳はもっと赤くなった。

「......うん、俺も。」

溶けていく雪の結晶のように、この時この瞬間は輝きを放っている。

それはとうてい狙ってできるわけじゃなくて、好きな人と出会う確率なんて30億分の1なんだから。

そのまま背中に揺られて心地よい無言の空間を過ごしていると、駅にたどり着いた。

「ハロウィンマーケットやってるみたい、飾り付けもすごいね」

「ね!きれい......」

元々冬が近くなるとイルミネーションがある駅だからか、ハロウィンマーケットの感じと相まってすごく綺麗。

ちょうど私たちがいる所はピンクの光に照らされて、私好みのいい空間。

さっきああやって確認はしたけど、やっぱりちゃんと言って欲しい。

「ねぇ、さっきのってそういうことだよね?」

自分でもわかる。すごいにやにやしてる。

「...うん」

○○も恥ずかしそうだし、なんだか甘酸っぱい。

「○○からちゃんと言って欲しいなーなんて」

からかうように言うと、一度○○は私を降ろした。

「......すきです。付き合ってください。」

「はい。私もだいすきです!」

そのままの勢いに任せて彼の胸に飛び込むと、前みたいにちょっぷではなく頭を撫でてくれた。

「ふひひ......そのままね」

「はいはい」

2人で微笑みあって、写真を撮って。

そうしてる間に大きな音と共に夜空を彩る花が咲いた。

「わぁ!」

緑と白の花火が丸い月の近くに咲いて、夜空を彩っては消える。

ピンクのイルミネーションはまるで桜のようで、季節外れの青い春を2人の元へ運び込んでいた......

「......すき。」

fin......