『荒木真樹彦』2021.3/26

この夏、音楽家“アラキマキヒコ”が再びフルアルバムをリリースする。

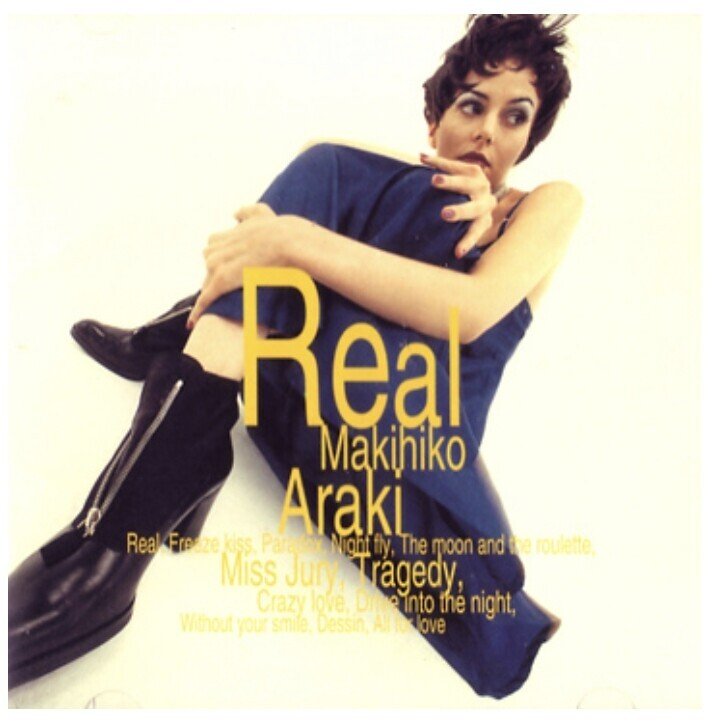

5月の僕の誕生日の頃と考えていましたが、機材を一新しながらとなってしまい今年の夏頃を目指しています。考えてみればフルアルバムとしては1995年発売の『Real』以来になるので、26年ぶりということになります。(ニューアルバムついては2021年3月26日現在、発売日・タイトル未定)

Release: 1995.09.25 Label: Kitty Records

ファンの皆さんには随分お待たせしてしまいましたね。もちろんこの間、何度も発表しようと試みてきました。実際曲もかなり溜め込んでいるんです(笑)。でも僕もだらしないというかその辺りの管理がきちんとできていないところもあって、どんどん作るんですけどどんどん忘れてしまうんですよ。作ったものを忘れて新しいものをまた次々作っていってしまう。そういうことを繰り返して何年も経ってしまいました。

それらをアルバムという形にできなかったこの原因のひとつは、締切がないということだと思います。今、僕はフリーランスとして活動しているので、音楽制作もすべて自分の管理の下に行っています。これがどこかの組織に所属していて「いつまでにこれをやりなさい」と強制的にやらされるのであれば、きっとすでに出ていたんでしょうけどね(笑)。よく「曲が書けなくなった」という同業の方々の話も耳にしますが、幸いなことに自分に関して言えばそれはありません。曲作りに苦しむとしたら条件を出されたとき。たとえば自分のための曲ではなく、人の楽曲を依頼されたときに「こういう感じの曲でこういうふうに」という条件をたくさん出されたりしたときは、必ずというわけではありませんが苦しむ場合もあります。

そう言えば昔、まだコマーシャルの仕事をようやくやり始めた頃のことだったと思いますが、ある日、高熱が出たんです。だんだんひどくなっていって「ああ、これはもう寝なきゃダメだ」となって横になったんですけど、鼻息もフーフーとかなり荒くなって熱が上がる中で、ふとメロディーが浮かんできたんです。「あ、これ録っておきたい、録っておきたい!」となって、その体でピアノに向かって夢中になって取りかかったのですが、「ああ、これいいな」と出来上がったときには、気がついたらすっかり熱が下がっていて爽快な気分になっていたことがありました。それが浜田麻里さんに提供した*Bye-bye my little summerという曲です。

*Bye-bye my little summerは MCAビクター(現:ユニバーサルミュージック)より1991年10月19日リリース「TOMORROW」の特典非売CD。荒木真樹彦が20代前半の作品。その後“浜田麻里、デビュー30周年『Mari Hamada ~Complete Single Collection~』”に再度収録され話題となる。

そのときは自分でもその状況に「ああ、すごいな」と驚きました。ただ興奮していたとかそういうことではなくて、不思議な充足感に満たされるとでもいうのでしょうか。でも曲を作るということは、必ずしもそういうひらめきを待たないといけないということではないんです。それほどの経験というのはそう何回もあるわけではないし、ないからどうということでもありません。一応もう30年も音楽を仕事としていきているので、作りたいと思ったらあるレベルのクオリティまではいつでもちゃんと作れます。

■テーマは「道を探す」

今回のアルバムはサウンドとしてはかなりシンプルなものにしたいと考えています。シンプルというのは、楽器構成的にということではありません。説明するのが少し難しいのですが、たとえばこの瞬間はギターの音だけしか聞こえない、ここの瞬間には歌だけしか聞こえない、ピアノだけしか聞こえないというようなそういう意味のシンプルさというのでしょうか。4人編成だとしても、4人の音が一度に重なるところももちろんあるけれども、一個しか聞こえない場所がいくつも出るような……。それをきれいに鮮やかさをもって構築する技術──僕にしかできないだろうというやり方で作り上げたいと思っているんです。詳しいことは先のお楽しみにとっておきたいので、まだ漠然としかお話しできなくて申し訳ないのですが(笑)。

それとは別にコンセプトも考えています。今お話ししたこととも重なる部分があるのですが、決められた枠の中でどんな自由を見つけられるか、何かに束縛されたり支配されたりしているような状況の中でいかに自由になれるか。これは表現したいと思っているところなんです。

人間の暮らしには、日々の小さなことから法律のような大きなものまで、いろいろな決まりごとやここからはみ出てはいけないという枠があったりします。そうした状況はある面から見れば、何かに縛られているようで不自由ですよね。制約がたくさんあって身動きがとりづらいなど、いろいろとやりにくいことも出てきます。今、僕が考えているのはその中で人はどうやったら自由になれるのか、本当の自由とは何なのかということです。限られた状況下において自由を探すということは、これまでもずっと人間がやろうとしてきたことです。「道を探す」と言い換えてもいいかもしれませんが、人はその中でそれぞれ自分なりに考えて、行くべき道を探して答えを見つけようとします。今回のアルバムを作るにあたっては、これがひとつの大きなテーマだと僕は考えています。

誰しも枠に阻まれて立ち止まったり迷ったり悩んだりしたときに、その時点での「これがいい」と思うことを選びますよね。それが本当の答えかどうかはわからないけれども。どんな立場の人であっても職業の人であっても、みんな日々それぞれ何かしらの道を見つけようとはしているはずなんです。「途方に暮れる」と言いますがこれはまさに、その「道」がわからなくなってしまうということなんですよね。

今は特にコロナ禍で先の見えない状況が続いていますし、いろいろな「枠」も多い。社会の閉塞感も並々ならぬものがあると思います。そんな中「途方に暮れる」人たちも少なくないはずです。迷ったり、途方に暮れたりということにもひとつひとつの曲で向き合いつつ、最終的にはその先に「必ず希望はある」「道はある」ということをアルバム全体で表現できたらいいなと考えています。

■“数字”と“詞先”

実はこの「制約を作る」ということを実際の曲作りにおいても、今回は敢えて設けてみようとトライしているんです。ひとつは“数字”という枠を作ってみようかなと。つまり歌詞の文字数であるとか、曲数、曲の長さ、あるいは作り上げる日数まで、できたら同じ“数字”を基本にして全部そろえてみるということです。これはうまくいくのかどうか自分で決めながらかなりハードルの高い作業なので、今、こう話していてもちょっと怖い気がしていますが(笑)。

もうひとつ今回のアルバムでやってみようと思っていることがあって、それは全曲“詞先”(詞を先に書くこと)で書いてみようということです。実は昨年ファンクラブの加入者の方々への特典として、皆さんから送っていただいた30文字のオリジナルの詞に、僕が曲をつけてお贈りするということをやってみました。これが意外にもすごく作りやすかったんです。作りやすいというだけでなく、いろいろな発想がそこから湧き出てくることにも気づきました。

30文字って歌詞としては非常に少ない文字数ですよね。でもその歌詞を見ていると、メロディーの発想も湧き出てくるんですね。歌詞を見てそのときに抱いた感情を素直にメロディーに表していくという方法が、自分が考えていた以上にナチュラルだったことに新鮮な驚きを覚えました。なので今回はそれを使ってみたいと思ったんです。あれこれそんなことを構想しながら目下、絶賛製作中なのですがきっと満足していただけるものになると自負しています。

■コロナ禍の中での音楽活動

この1年間は特にエンターテインメント関連の仕事に携わる方々にとっては、我慢を強いられる苦しい日々だったことと思います。僕も例外ではなくライブを開催しにくくなって、ファンの皆さんと直接お会いする機会が激減してしまいました。そうした中、多くのアーティストたちがこぞって音楽を配信するという方法を選んでいましたが、僕はそれについては正直なところまるでやる気が起きなかったんですね。誤解を恐れずに言えばアーティストたちが一斉にその方法を取るのは、音楽の行く末を考えたときに僕にはいいことではないように思えたんです。

ファンの皆さんはもちろんそういう中でも僕の音楽を聴きたいと思ってくださっていて、動いている姿、活動する姿を見たいと思ってくださっている。そのことは僕も十二分にわかっていてずっと気にはしていたんです。でもどうしてもやる気が起きなかった。なんて言ったらいいのか、うまく伝わるかどうかわかりませんが、アーティストたちが「今だからこそ、君たちのために届けたいんだ」みたいなメッセージとともに配信する、それが僕にはなんだかカッコ悪く見えたんです。いや、カッコいいとか悪いとかの問題ではないのですが嘘っぽく映ったんですね。自分に正直なようには見えなかった。

もちろん人によっては本当に心からそう思っている人もいたとは思いますよ。でも「今だからこそ」と言って配信するアーティストの多くの動機が、果たして純粋なものなのかどうかと考えたときに、僕はそういう目では見られなかったということです。中には「これは生活していくためです」と言っているアーティストもいましたが、むしろそのほうが正直でいいと思いましたね。

実は僕も自粛期間が始まったばかりの頃、画面をいくつにも割って同時演奏するという画像を自分ひとりで1回作ってみたんです。でも出来上がってみると今さらなにが面白いんだこんなもの、と思ってしまって、結局却下しました。発表していたらもちろん何もないよりファンの方たちは喜んでくださったのかもしれませんが、今さらそんなものを作って見てもらうことが僕自身は恥ずかしいと思ったんです。

ファンの方たちにはずっと沈黙しているように見えて、きっと寂しかったり、物足りなかったりという思いをさせてしまっていると、それは自分でもよくわかっています。これから事態がどう収束していくのかまだはっきりとは見えなくて、僕もこれという代わりの策があるわけでもない。でも今までどおり作品を作っていくことは何も変わりませんし、作った音源を聴いてもらうということは何も変わらないので、今はそれを地道に続けていくだけだと考えています。ライブもまったくできないわけではありませんからね。対策を取りながらよりよい方法を考えつつ、また少しずつ再開していけたらと願っています。

■何のために音楽を作るのか

生で触れ合える機会が少なくなった分、最近は、最新曲の「I’m always with you」をはじめ、皆さんが以前よりも通販でCDを購入してくださって、過去の作品もどんどん遡って聴いていただけているようでありがたいなと思っています。そんな中「ここ数年、楽曲がゴスペルに傾倒しているように感じているのですが、背景に何があるんですか」ということを聞かれることがあります。

ひとつには僕がクリスチャンであることも関係していると思います。ただそれだけではなくて、音楽を作っていくことにおいて、それは自然なことなのかなという気もしています。クラシックの大作曲家たちもみんなそうですけれども作品を何のために作るかというと、神を賛美するために作っているわけですね。彼らにとって音楽が存在する意味はそこにある。今、世の中でふつうに出ている音楽の大抵のものは一個人の話から始まって、それを共有し、みんなが「そうだね、そうだね」と共感するという形になっています。共感が目的になっているのだと思いますが、本来、音楽がなぜあるのかということを突き詰めていくと自分軸ではないところに行きあたるんです。

ソウルと言いますが、黒人のゴスペル歌手が教会で歌うとき原曲のメロディーにはない、まさに魂の叫びみたいなものがその瞬間に生まれたりする。あれは自分を軸にしている人にはできないことなんです。その基となっているのは神を賛美するという信仰であり、そこに対する委ね方ですよね。

どんな芸術でも大抵の人は自分を誇りたくてやっているのだと思います。僕もかつてはそうでしたから。けれども自分自身を誇りたくてやっている人と、そうではない人との差というものは実はものすごく大きいんです。

何のために音楽は存在するのか、何のために僕は音楽を作るのか、演奏するのか。その原点に立ち返って取り組んでいきたいというのが、今の気持ちです。新しいアルバムはそうした最近の僕の音楽に対する姿勢を踏まえて、皆さんの期待に充分応えられるものに仕上がると思います。ぜひ楽しみに待っていてください!

(了)

【プロフィール】

あらき・まきひこ 1963年5月13日佐賀県生まれ。1988年ワーナー・パイオニアより「1999」でデビュー。メジャーシーンでは、シングル11枚、アルバム5枚をリリース。1996年ユニット“Rie Scramble(リエ・スクランブル)”として「文句があるなら来なさい!」がヒット。2001年結成のMeGAROPA(メガロッパ)、2007年結成のElec Maxico Band(エレキマキヒコバンド)を経て再びソロ活動のみで現在に至る。デビュー当時より、作曲家、プロデューサーとしても、他アーティストへの楽曲提供(嵐、Kinki kids、郷ひろみ、田原俊彦、Char、海外アーティストなど)や、CM音楽制作、番組主題歌・映画音楽制作など幅広い分野で活躍している。近年は俳優としても活動。

Makihiko Araki Official web Site

https://arakimakihiko-com.webnode.jp/

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・

制作/project Makihiko Araki

Makihiko Araki All Rights Rserved

お問い合わせ・コンタクト mail@arakimakihiko.com

本記事内のテキスト、写真、動画、他に関する全ての無断転載、複製、複写、ダウンロードなどを禁止します。

◇ご挨拶

このwebマガジンは『アラキマキヒコの存在と才能を拡散』するために集まったプロのクリエイターたちの手によるものです。そして今後の連載を約束できるものではございませんが、不定期での発行を目指しています。皆さまの応援を心待ちにいたしております。note記事の拡散などご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

2021.03 吉日 プロジェクト一同