【Revit】プロジェクトテンプレートを作成する

Revitを始めるにあたって、必ず使用するプロジェクトテンプレートについてご紹介していきます。

Revitをインストールすると同梱されていますが、実務で使うには少々足りないものが多いのではないでしょうか。もしくは、製図基準を満たしていない設定があるなど、やはりかゆいところに手が届きません。

基本となる設定項目をピックアップしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

プロジェクトテンプレートの概要

そもそも、Revitのテンプレートとは一体何でしょうか?

テンプレートという単語を調べてみると、”型”や”ひな形”といった言葉に置き換えられます。

Revitにおいては、新規プロジェクトを始める際に、ある程度決まったひな形から始める、ということになります。

作成方法

Revitのホーム画面から簡単に作成することができます。

[ホーム]画面 - [プロジェクト 新規作成] - をクリックし、「プロジェクトの新規作成」ダイアログ内の[プロジェクト テンプレート]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

[テンプレート ファイル]については、最初から作り込む場合は<なし>を、ベースにしたいものがある場合はそのテンプレートを選択します。

テンプレートに事前設定しておきたい項目(筆者のおすすめランキング)

筆者の経験をもとにランキング形式で整理しました。

皆様のテンプレート作成の一助となれば幸いです。

第1位 ファミリ

これは文句なしです。Revitはファミリがないとほぼなにもできません。

システムファミリだけではBIMモデルは成立しないため、コンポーネントファミリ(ロード可能なファミリ)が必要になってきます。

そして、汎用性の高いファミリ(一般モデル、詳細コンポーネント、記号、タグなど)をあらかじめテンプレートに入れておくことで毎回同じファミリをロードする手間を省くことができます。

ただし、使うかどうかわからないようなファミリまでたくさん入れてしまうと、データが重くなりハンドリングが悪くなってしまうのでご注意ください。社内の標準ファミリなど、使用頻度が高いものは積極的に入れましょう。

第2位 線種・線の太さ・線種パターン

ここは意外と見落としがちなのですが、現状はBIMと言えどもアウトプットはやはり図面です。その図面において、線の太さや線種が統一されていないと解読に時間を要します。ですので、この線に関する設定は必ずやっておきましょう。

アクセス方法は[管理]タブ - [設定]パネル - [その他の設定]ドロップダウンメニューから可能です。

順番としては、1. 線種パターン・2. 線の太さ、3. 線種 で設定します。

※線種で線種パターンを選択することになるため

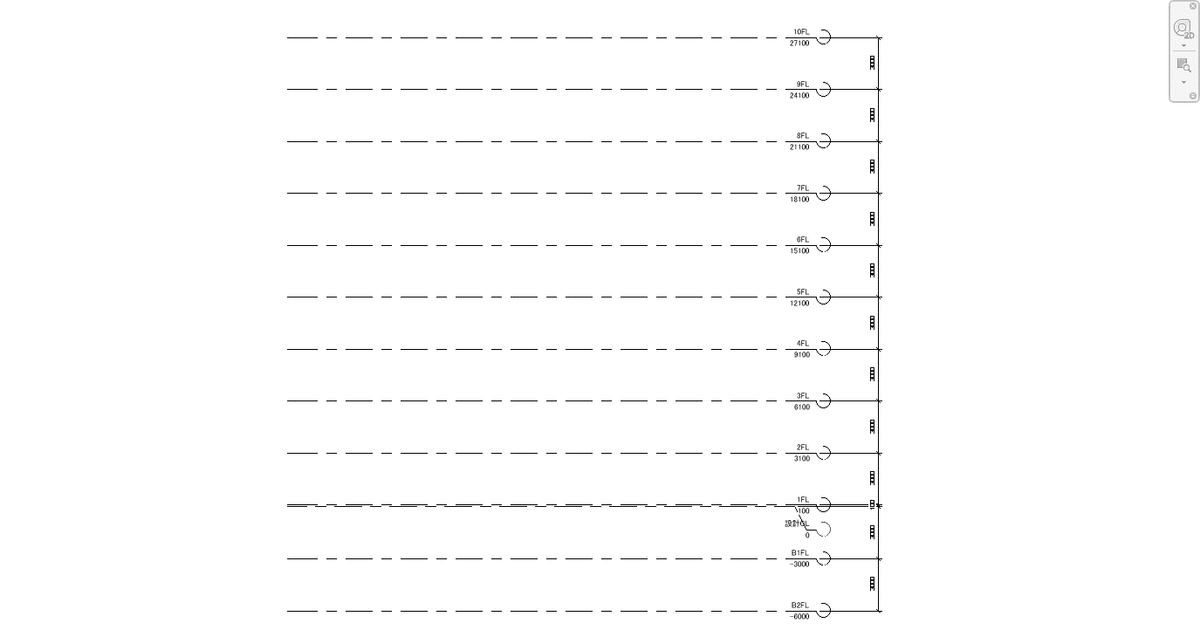

第3位 基準要素

これは筆者の経験上、やっておいた方が良いと思う項目です。

レベルと通り芯を最初に置いておくと非常に親切です。

特にレベルは、平面図ビューからは作成・調整ができないので、意外と面倒に感じるものです。

以下の項目を設定しておくとよいでしょう。

設計GLレベルを作成

地下階レベルを2~3個程度作成

地上階レベルを10~20個程度作成 ※削除するのは簡単なので多くてよい

各階にレベル名を付ける

寸法を振る ※寸法はレベル高さの調整をしやすいようおきます

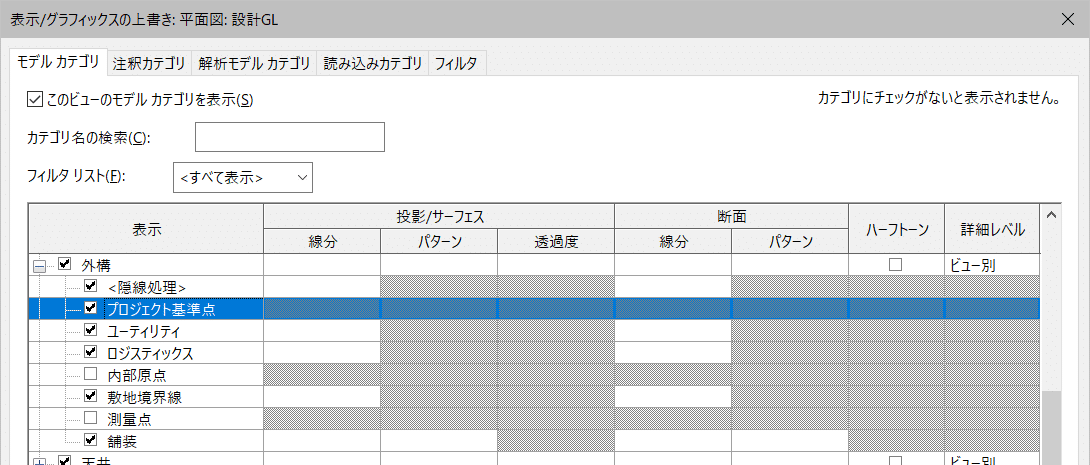

設計GLレベルの平面図ビューを作成し、プロジェクト基準点を表示させる(下図参照)

X、Yの通り芯を数本ずつ作成し、X1・Y1の交点をプロジェクト基準点の位置に移動する

通り芯に寸法を振る ※寸法は通り芯位置の調整がしやすいようにおいておきます

これだけでもプロジェクト開始時の手間がだいぶ減ります。ぜひやってみてください。

おまけ

[建設テンプレート]で始めた場合、デフォルトの通り芯のタイププロパティは設定しなおしたほうがいいでしょう。具体的には以下のように設定すると、通り芯作成時にしっくりくると思います。

平面図ビュー記号端点1(既定) → チェックオン

平面図ビュー記号端点2(既定) → チェックオフ

平面図以外のビュー記号(既定) → 下

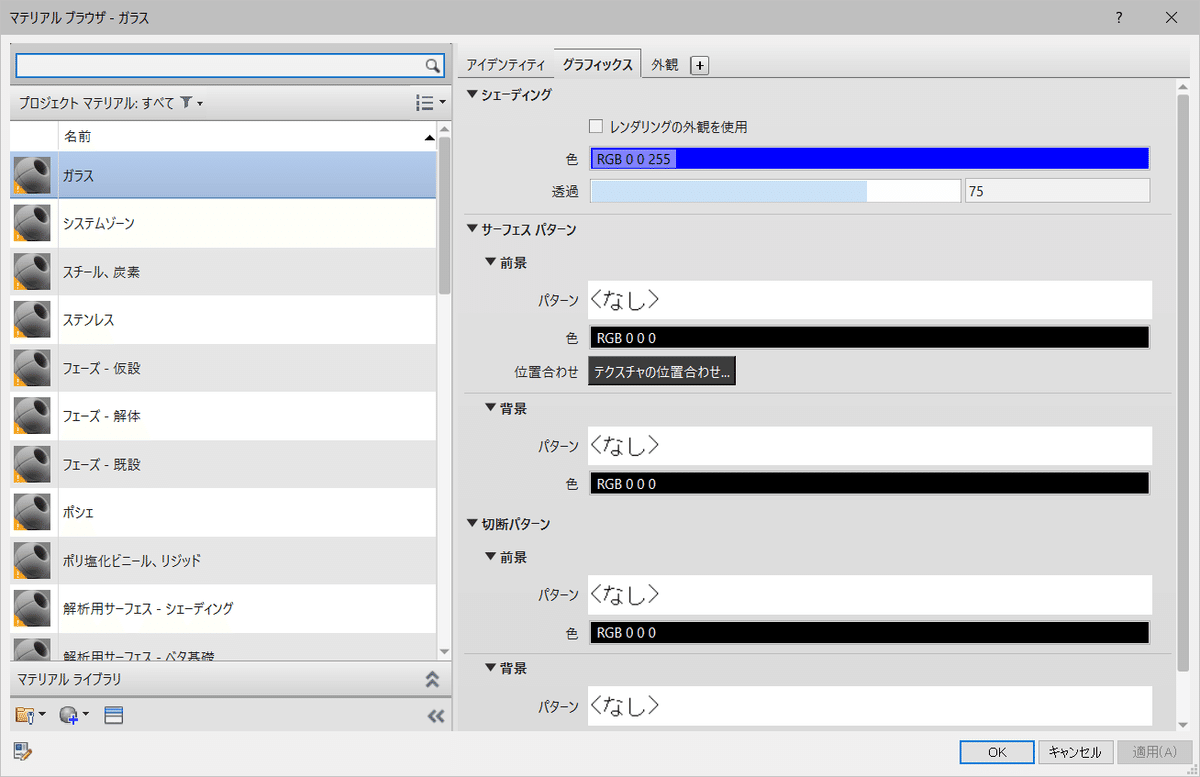

第4位 マテリアル

これはやりだすと膨大な時間がかかるものになりますが、部材のマテリアル集計をする場合には必ずやるべき項目となります。

最低限必要なものは最初から入っていますが、システムファミリに使いたいマテリアルがある場合はテンプレートであらかじめ作っておくのがよいでしょう。

※コンポーネントファミリの場合はファミリ側で指定しておくことができます。

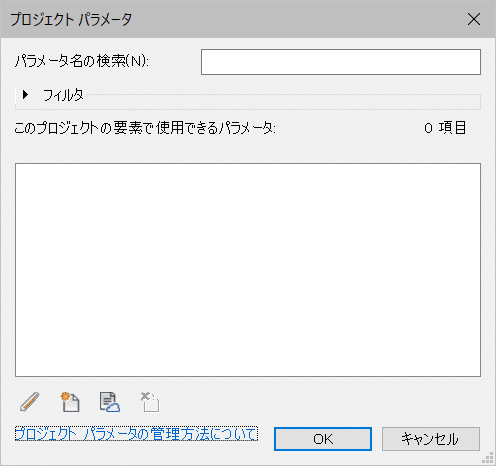

第5位 プロジェクトパラメータ

これも集計を行ったりタグをつける場合には必須となります。

共有パラメータの整備も必要となりますが、社内で使うパラメータはテンプレートに入れておくと、集計表や図面の作成がスムーズになります。

第6位 ビューテンプレート

これもマテリアルと同様、一朝一夕で完成するものではなく、かなりの時間を要する設定項目です。

ビューテンプレート自体の概要や詳細については別の記事で紹介したいと思いますが、ビューに関する設定を作っておいて使いまわすことが出来るので、図面の種類分は最低でも用意したいところです。

場合によってはシート用、作業用、設計者チェック用など、用途ごとに分けておくのも良いでしょう。

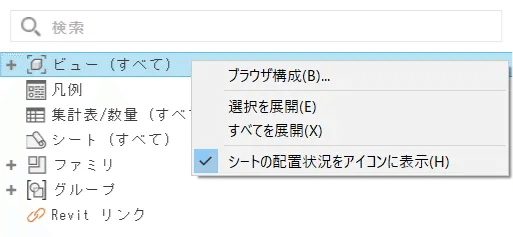

第7位 ブラウザ構成

この設定自体、知らない方も意外と多いと思います。

これはプロジェクトブラウザの並び方を設定する項目ですが、プロジェクトパラメータを用いた自由度の高い変更が可能となっています。

設定方法は、[プロジェクトブラウザ] - [ビュー]の上で右クリックし、[ブラウザ構成]をクリックします。

ビュー、シート、集計に対してそれぞれグループ化と並び替えの設定が可能です。プロジェクトパラメータをあらかじめ追加しておけば、そのパラメータ値によってフィルタ、グループ化、並び替えを行うこともできます。

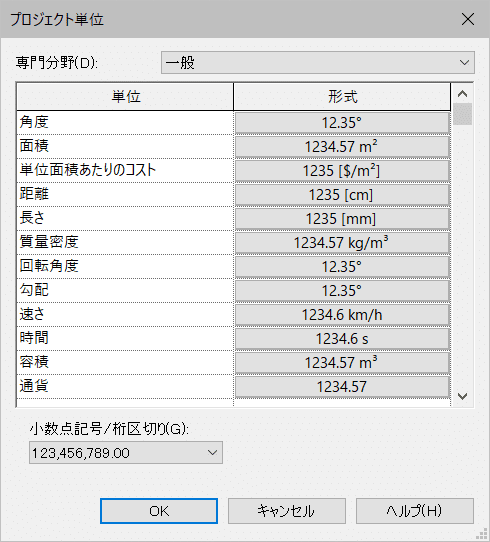

第8位 プロジェクトで使う単位

入力した数値の桁に誤りが生じないように、プロジェクトで使用する単位はあらかじめ統一しておきましょう。

これはそこまで難しい設定でもないのですが、分野ごとに項目があるためすべて完了するには意外と時間がかかるかもしれません。

第9位 フェーズ

これは必須ではないものの、社内でルール化してあるのであれば事前に用意しておいたほうがいいでしょう。

デフォルトでは既設・新設などが含まれていますが、場合によってはモデルとは別のドキュメント用のフェーズを作成したりすることもあるでしょう。

アクセスは[管理]タブ - [フェーズ]パネル - [フェーズ]から可能です。

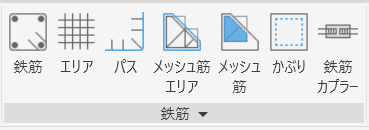

第10位 専門分野別設定

ここでは特に構造・設備における設定を指します。

パネル名のところにある↘マークから、もしくは同じくパネル名のところにあるドロップダウンから設定にアクセスすることができます。そのほか[管理]タブからも同様の設定にアクセス可能です。

事前に設定しておかないと意図した振る舞いをしない、モデルが作成できないなどの問題が出るため、この設定は必ず行う必要があります。

…という理由であれば本来はもっと上位のはずなのですが、一旦は汎用的な設定を上位にもっていかせていただきました。

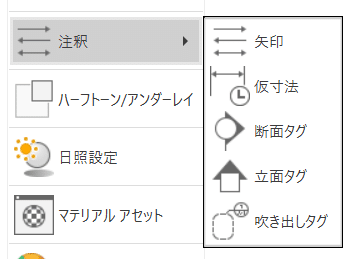

次点 注釈、詳細レベル

これらはその他設定に含まれる項目で、特に図面を作成する段階で影響する設定となります。注釈はシステムファミリのタイプパラメータから表現を変えたりすることができ、詳細レベルはスケールに合わせた詳細レベルを割り当てることができます。

作成したテンプレートの保存

プロジェクト開始時に[プロジェクト テンプレート]として始めた場合は、そのまま[上書き保存]ボタンを押してください。1回目の上書き保存は自動的に[名前を付けて保存]扱いになります。

プロジェクトとして開始していた場合でも、[ファイル]タブ - [名前を付けて保存] - [テンプレート]でテンプレートファイルとして保存することが可能です。

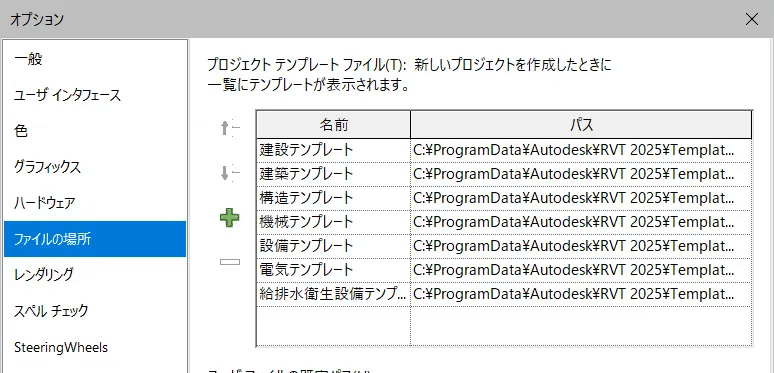

テンプレートファイル(.rte)の置き場

毎回ファイルパスを参照するのは大変なので、既定のフォルダに入れておくと良いでしょう。

[ファイル]タブ - [オプション] をクリックし、「オプション」ダイアログ内、[ファイルの場所]からテンプレートファイルのパス指定が可能です。他のテンプレートと同じフォルダに入れておくと管理しやすいと思いますが、社内の共有フォルダなどに入れたものをパス指定してもいいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本当はもっとたくさんの設定項目があり、テンプレートに入れておくべきものもあるのですが、ひとまず優先度が高い、影響範囲が大きいものを中心にご紹介しました。

今回は各項目の細かい設定方法までは記載していないので、もしご要望があればお気軽にコメントください。

Arentについて

Arentは強みの建設業界へのドメイン知識や技術力を活かし、BIMと自動化技術の融合によるDXを推進しています。BIMを活用したDXや業務効率化に関するご相談は以下よりお問い合わせください。

各種コンテンツの紹介

ArentではBIMやRevitに関する様々な情報を配信しています。BIMを活用し、圧倒的な業務効率化を実現する方法やRevitのTipsなど、日々の業務のお困りごとを解決するヒントとしてお役立てください。

●BIM×自動化で圧倒的な業務効率化を生み出す

●Revit Tips & Tricks

●BIM先進国に学ぶ、導入から活用までのBIM推進史

著者について