【Revit 2025 新機能解説】一般的な鉄筋に パラメトリックの継手を作成する

従来は継手としてカプラー機能を用いて圧接や機械式継手を作成することは可能でしたが、重ね継手については力業でモデリングするしかありませんでした。

Revit 2025では重ね継手をファミリとして作成することができるようになったため、これまでの手作業でのモデリングに比べ大幅な省力化を期待できます。

概要

新たに追加された[鉄筋継手]機能は、構造鉄筋のサブ要素的な扱いで作成可能です。

単純に鉄筋を切断・ラップの処理をしているだけではなく、システムファミリとして鉄筋継手を作成することになります。

基本的な操作としては、作成済みの鉄筋を選択した際に表示されるコンテキストメニューより[鉄筋継手]コマンドを使用することで鉄筋継手ファミリを作成します。

実際のワークフロー

⒈構造鉄筋の作成

まずは前提として、構造鉄筋が作成されている必要があります。

また、プロジェクトブラウザに[鉄筋継手]ファミリが存在しない場合でも、次の手順で自動的に追加されるようになっています。

⒉[鉄筋継手]コマンドの実行

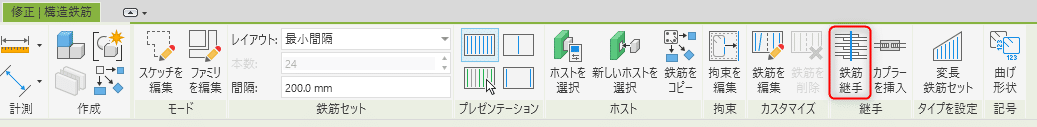

構造鉄筋を選択し、[修正│構造鉄筋]コンテキストタブ > [継手]パネル > [鉄筋継手]コマンドを実行します。

⒊タイプの選択

鉄筋継手はシステムファミリであり、タイプを指定することが可能です。

デフォルトでは「60D 千鳥配置重ね継手」「60D 重ね継手」「終端から終端の継手」の3種のタイプがありますが、タイプ複製をして増やしたり削除することができます。

タイププロパティでは設定項目が3つあり、以下の内容が指定可能です。

鉄筋の移動:「鉄筋」または「なし」から選択可能です。鉄筋位置をズラすかどうかの設定です。

千鳥長さの乗数:継手を千鳥配置した際の継手位置の差を乗数で指定します。 次項の「ラップ長さの乗数」に乗算します。

ラップ長さの乗数:重ね継手のラップ部分の乗数を指定します。構造鉄筋ファミリのタイプパラメータ「鉄筋径」に乗算します。(「モデル鉄筋径」ではなく、呼び径として使用する「鉄筋径」であることに注意してください)

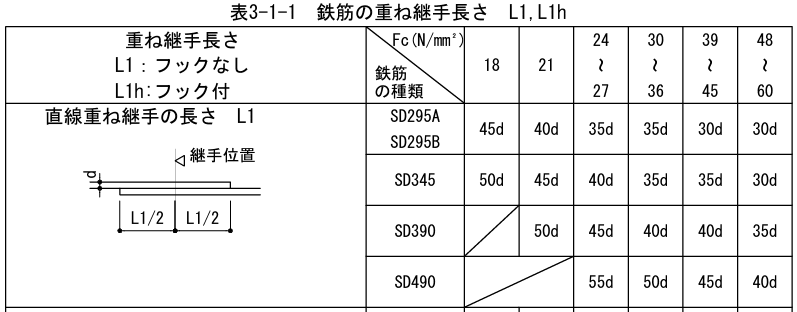

例えば、SD295でコンクリート強度がFc18だった場合、「ラップ長さの乗数」は45となり、「千鳥長さの乗数」は0.5もしくは1.5となります。

上記を踏まえ、もし鉄筋径がD25であれば、(ラップ長さ)25×45=1125 (千鳥長さ)1125×0.5=562.5 もしくは 1125×1.5=1687.5

がモデルに反映されます。

⒋鉄筋継手の作成

[鉄筋継手]コマンド実行時にはオプションがいくつかあります。

以下に各オプションの説明を記載しています。

□線分を選択

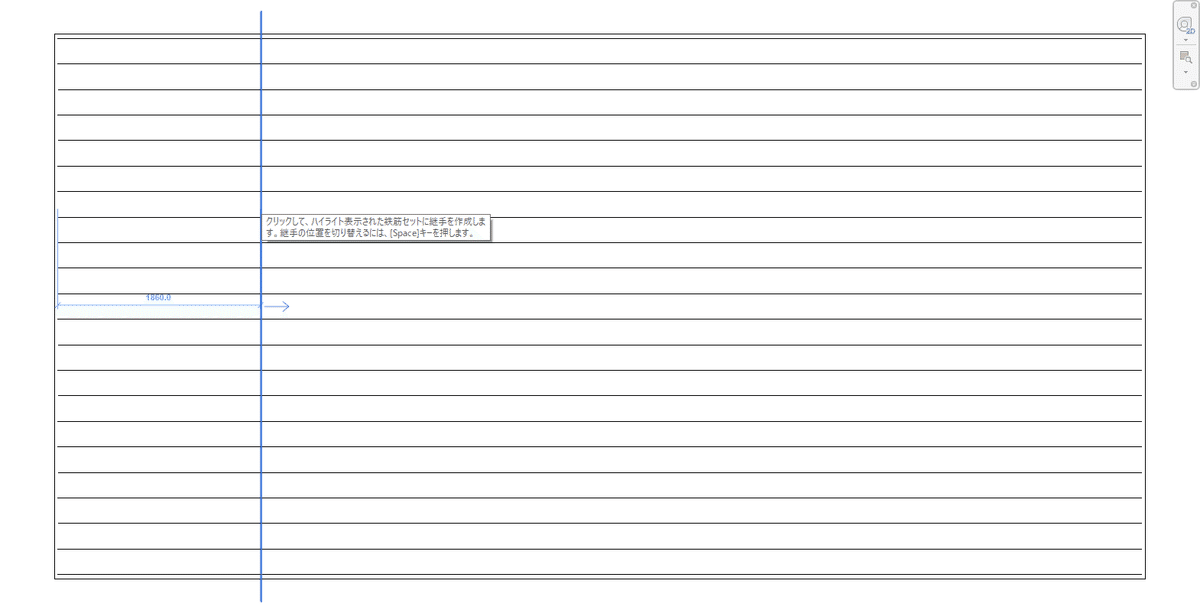

任意の位置でクリックをすることで、その部分に継手を作成することができます。継手の位置合わせは「終端 1」「中央」「終端 2」の3種類があり、プロパティパレットおよびスペースキーで切り替えが可能です。

□長さによる

数値指定による継手の作成ができます。 「最大長さ」「最小長さ」は鉄筋自体の長さについて、「ランアウト」は鉄筋長さの基準を始端と終端のどちらにとるかを指定します。

□継手を修正

作成済みの継手を修正する際に使用します。継手要素は通常のファミリと異なりこのオプションからのみ編集・修正が可能となります。

□終了

鉄筋継手の編集を保存し、操作を終了します。

□キャンセル

鉄筋継手の操作を破棄して終了します。

⒌鉄筋継手作成後

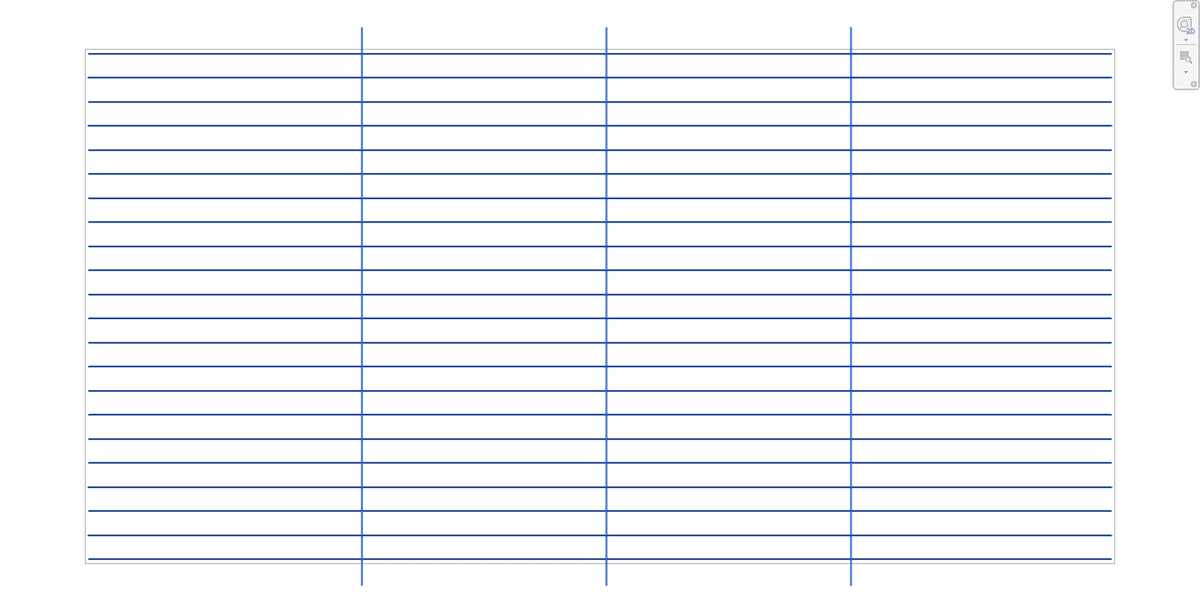

鉄筋および鉄筋セットが分割されます。

鉄筋番号の付き方に注意が必要です。元の鉄筋番号は1のみでしたが、継手を3か所に追加したあとは1~6まで番号が付与されています。

※この規則性については調査中です。

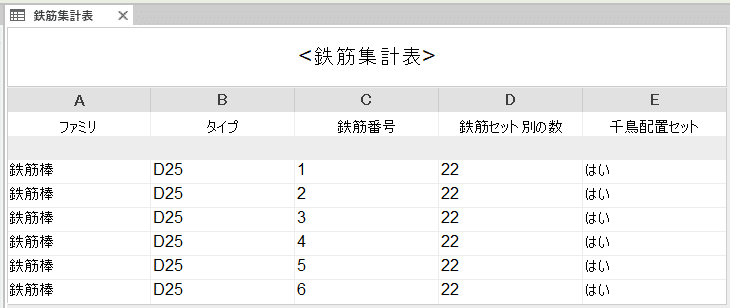

また、集計表についても使用可能なフィールドに「千鳥配置セット」という項目が追加されており、継手が千鳥に配置されていれば「はい」が返されます。

まとめ

Revitのバージョンを追うごとに鉄筋機能が強化されているため、非常に使いやすくなっている印象です。ネックであった重ね継手のモデリングが簡単にできるのは大きなアップデートではないでしょうか。

Arentについて

Arentでは強みの「自動化技術」を活かし、BIM×自動化による建設DXを推進しています。BIMを活用したDXや業務効率化に関するご相談は以下よりお気軽にお問い合わせください。

各種コンテンツの紹介

ArentではBIMやRevitに関する様々な情報を配信しています。BIMを活用し、圧倒的な業務効率化を実現する方法やRevitのTipsなど、日々の業務のお困りごとを解決するヒントとしてお役立てください。

BIM×自動化で圧倒的な業務効率化を生み出す

Revit Tips & Tricks

BIM先進国に学ぶ、導入から活用までのBIM推進史

著者について