【都市の経済構造を考えてみる!】(第30回)「全体像を把握する!(仙台経済圏)」

前回に、仙台経済圏としまして統計が見つかった宮城県を経済圏として設定しました。

・(第29回)「仙台経済圏を設定する!(仙台経済圏)」

https://note.com/areaia/n/nc2f16e28786b

今回は、仙台経済圏の産業連関表を確認したいと思っとります!

◯ 統計情報を入手する

産業連関表は、こちらにありました!

・宮城県の経済構造~平成23年宮城県産業連関表~

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/h23rennkann.html

「3 統計表」の項目に、「13部門表」「37部門表」「110部門表」と3種類のエクセルファイルがあります。今回は合計欄をみていくので、13部門表が軽くて便利そうです。といいながら、次項以降にある表は、37部門表をみて作成しております。

◯ 圏内の生産と需要と4つの力

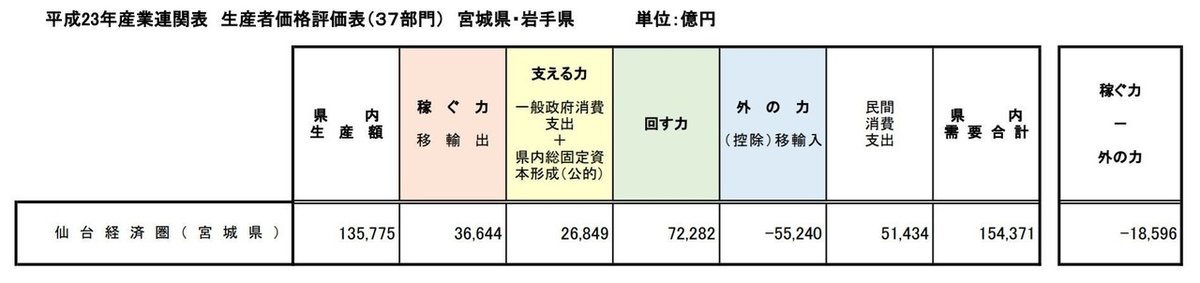

まずは、全体像です。

圏内生産額 13.6兆円

圏内需要額 15.4兆円

稼ぐ力(移輸出) 3.7兆円

支える力 2.7兆円

回す力 7.2兆円

外の力(移輸入) 5.5兆円

稼ぐ力 ー 外の力 = △1.9兆円

仙台経済圏は大都市なイメージ通り、盛岡経済圏よりも金額の規模が大きいですね。大都市なので、稼ぐ力が強大なのかな、と想像しておりましたが、外の力も強いです。このあたりは、平成23年は震災の年ですので、特殊事情もあるのかもしれません。

生産に占める割合ですと、回す力 53%、稼ぐ力 27%、支える力 20%、需要に占める割合ですと、回す力 47%、外の力 36%、支える力 17%となっています。

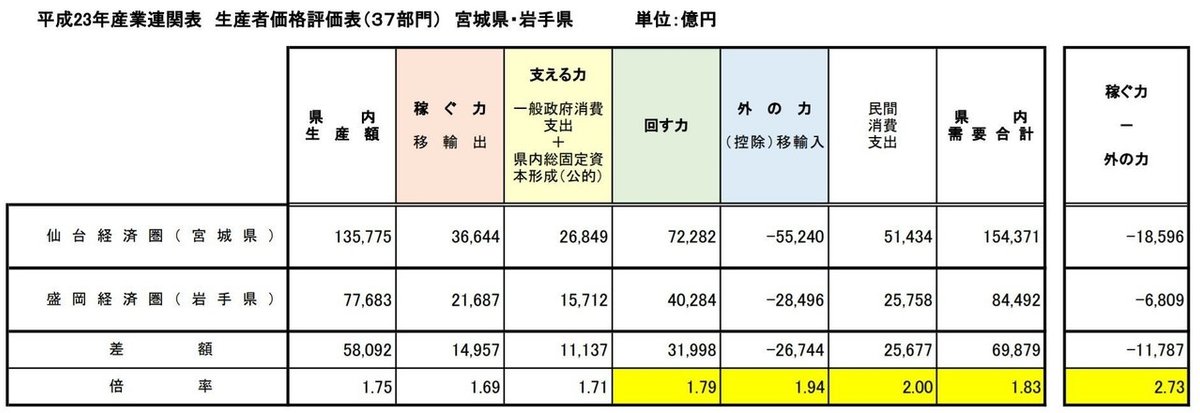

◯ 盛岡経済圏と比べてみた!

これまでみてきました盛岡経済圏と比較してみます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?