道具の準備で差をつける!一級建築士製図試験の必需品

こんばんは、ひろです。

今日は令和6年度の一級建築士の製図試験の課題発表日です。

今年の課題は「大学」

〇〇な大学ではなく、大学という出題からして、今年の課題も自由度が高そうですね。

令和5年度の図書館と同様に、大学というイメージしやすい課題なので、今年から製図の人でも取り組みやすくてストレート合格のチャンスも大いにあると思います‼︎

令和5年度は数十年ぶりに北側斜線が出題されましたが、今年はどんなサプライズが待っているのでしょうか?

学科試験を突破すると、次は製図試験です!

製図試験までの期間は約2か月半。

学科試験が終わるとすぐ、製図の授業が始まる。

でも、何を準備すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

私自身も説明会に参加したり、急いで道具を準備したりとそんなバタバタを経験したひとりです。

今回は私の独断と偏見で、製図試験に向けてこれだけは準備しておけよというものを8個紹介していきます!

製図試験に向けての準備に役立ててみてください!

それではいきましょう!

1. 製図板

まずひとつ目は製図板です。

コレがなきゃ製図の勉強は始まりません!

(製図板を使わない猛者も例外的にいます…)

建築士の製図試験で使うのは、A2サイズの製図板です。

資格学校でも売っていますが、Amazonの方が安いうえに、早く届きます!

メーカーによって、あまり差はありませんが、個人的にはステッドラーのものがおススメです。

2. シャープペンシル

メリハリのある図面を書くためにも、シャープペンシルは大切です。

私の場合は躯体は0.7mmで2B、躯体以外の部分は0.5mmのB、要点記述は0.5mmのHB、添景や図面への書き込みは0.3mmのHBと使い分けていました。

0.7mmと0.5mmのシャーペンはこちらのものを使っていました。

芯の太さが分かりやすいように、0.7mmと0.5mmで違う色のものを買いました。

要点記述の0.5mmと図面に書き込む用の0.3mmは書く量が多いので、芯の折れにくいこちらのクルトガを使っていました。

選ぶポイントとしては、書き心地が良く、長時間使用しても疲れにくいものがおススメです!

芯は手が汚れにくいものがおススメです。

私は三菱鉛筆のuniやPILOTのネオックスグラファイトを使っていました。

3. 三角定規

三角定規は大きいものと小さいものがあるととても便利です。

通り芯や外壁部分など一気に線を引きたい部分には大きいもの、内壁や階段などは小回りの利く小さいものを使うと作図スピードが上がります!

そして、フローティングディスクがあるとより使いやすい!

図面が汚れにくい&三角定規が動かしやすくなって便利です。

4. テンプレート

テンプレートも柱や梁を素早く、キレイに書くために必要です。

製図試験に持ち込めるテンプレートは試験元から円、だ円、正三角形、正方形及び文字を描くための型板と指定されています。

テンプレートの中には、家具などの添景やドアの書きやすいものもありますが、こちらは持ち込めないので注意してください!

中には、バンコという三角定規とテンプレートが一体のものもあります。

両方とも使ってみましたが、最終的には薄いものを使っていました。

両方とも使って感じたメリット・デメリットを上げると、

テンプレート(薄いやつ)

メリット:テンプレートが薄い分、最初から柱や梁をキレイに書きやすい!

デメリット:バンコに比べて、動かしくい。

バンコ

メリット:テンプレートと小さい三角定規が一体になっているので、机に置くものが減る。つまみがついているので、動かしやすい。

デメリット:厚みがある分、柱や梁をすばやく、キレイに書くためには慣れが必要。

どちらにも慣れていないのであれば、バンコの方がおススメです!

5. ドラフティングテープ

製図板上で図面が動かないようにするため、ドラフティングテープなど図面を固定するものも必要です。

ドラフティングテープやマスキングテープが使われることが多いですが、もっとおススメのものがあります!

それが、ダイソーのはがせる両面粘着ピン

図面の裏に貼るだけで、カンタンに固定できちゃいます!

カンタンに貼ったり、はがしたりできるところもおススメです!

6. 2本指グローブ

キレイな図面を書くためにも2本指グローブは必要です!

図面が汚れるのを防ぐだけでなく、手が真っ黒になるのも防いでくれるので買うことをおススメします!

7. 消しゴム

消しゴムは紙を傷めないように、柔らかいものを選びましょう。

おススメはMONOです!

広い範囲を一気に消せる普通サイズのものと、細かい部分をピンポイントで消せるペンタイプのものと合わせて使うことをおススメします。

8. ペン類各種

問題文を読み解いたり、最後に漏れがないかチェックしたりするためにも、蛍光ペンやボールペンなどは必要です!

蛍光ペンは4色、ボールペン2色、マーカーが1色あればよいと思います!

多すぎなんじゃない?と思われるかもしれませんしれませんが、情報の種類ごとに整理したいので、これだけ準備した方がいいと思います!

蛍光ペンは法令集で使ったものでも大丈夫ですが、机に置くものを極力減らしたい場合には2色1体型のものがおススメです!

ここまでは、絶対に準備しておいたほうがいいというものでした!

ここからはこんなものもあると便利だよってものを紹介していきます。

9. こんなものもあると便利

①三角スケール

通り芯などを書く用の三角スケールも準備して良いかと思います。

サイズは15cmほどの小さいもので十分です。

ただ、製図用紙は縮尺1/200の方眼紙になっており、1マスが1m×1mなので慣れてしまえば必要ない気もします。

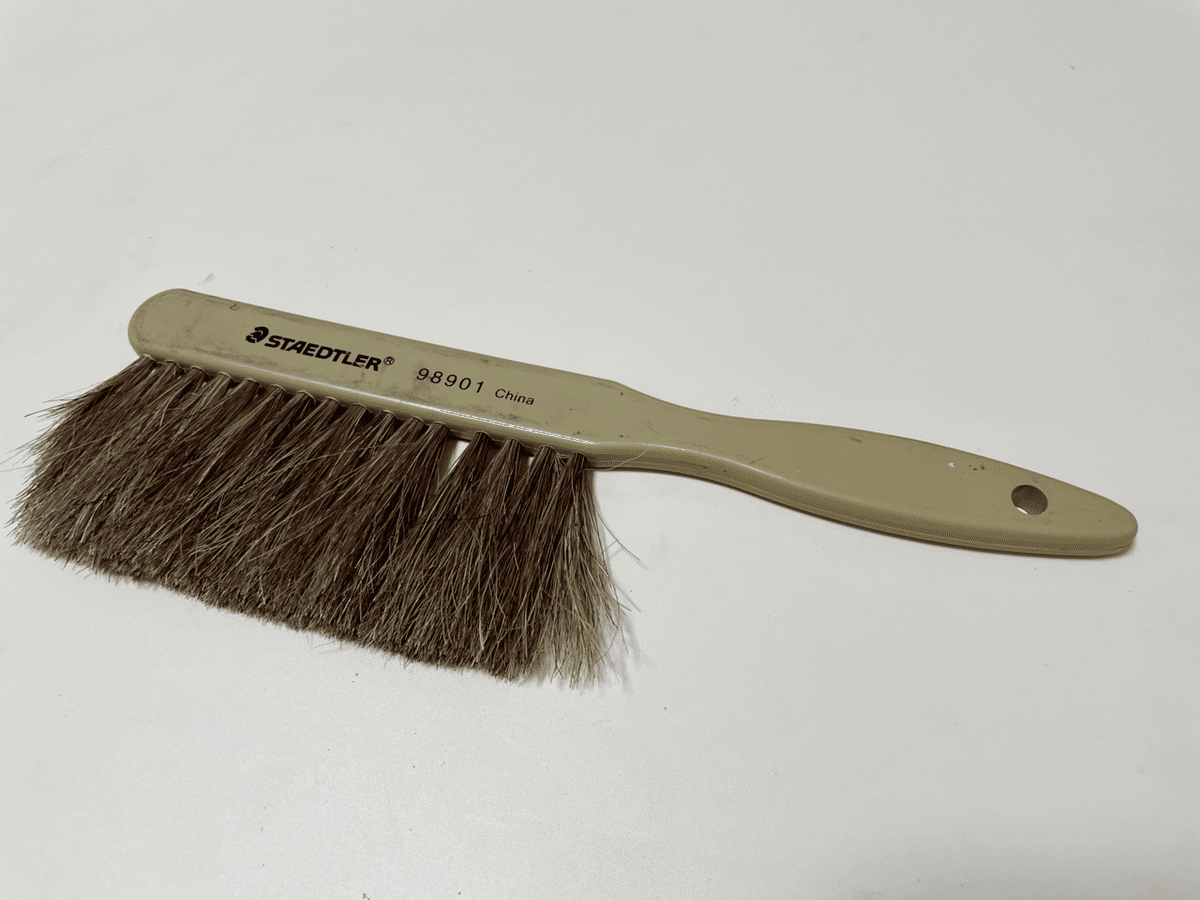

②製図用ブラシ

消しカスなどを取り除く用の製図用ブラシも準備すると便利です。

私は手ではらっていましたが、ブラシを使った方が図面は汚れにくいです!

③勾配定規

勾配定規は必須とは言いませんが、準備しておくことをおススメします。

理由は課題内容によっては、勾配屋根が要求される場合があるからです。

作図の練習中にも一度は使っておきましょう!

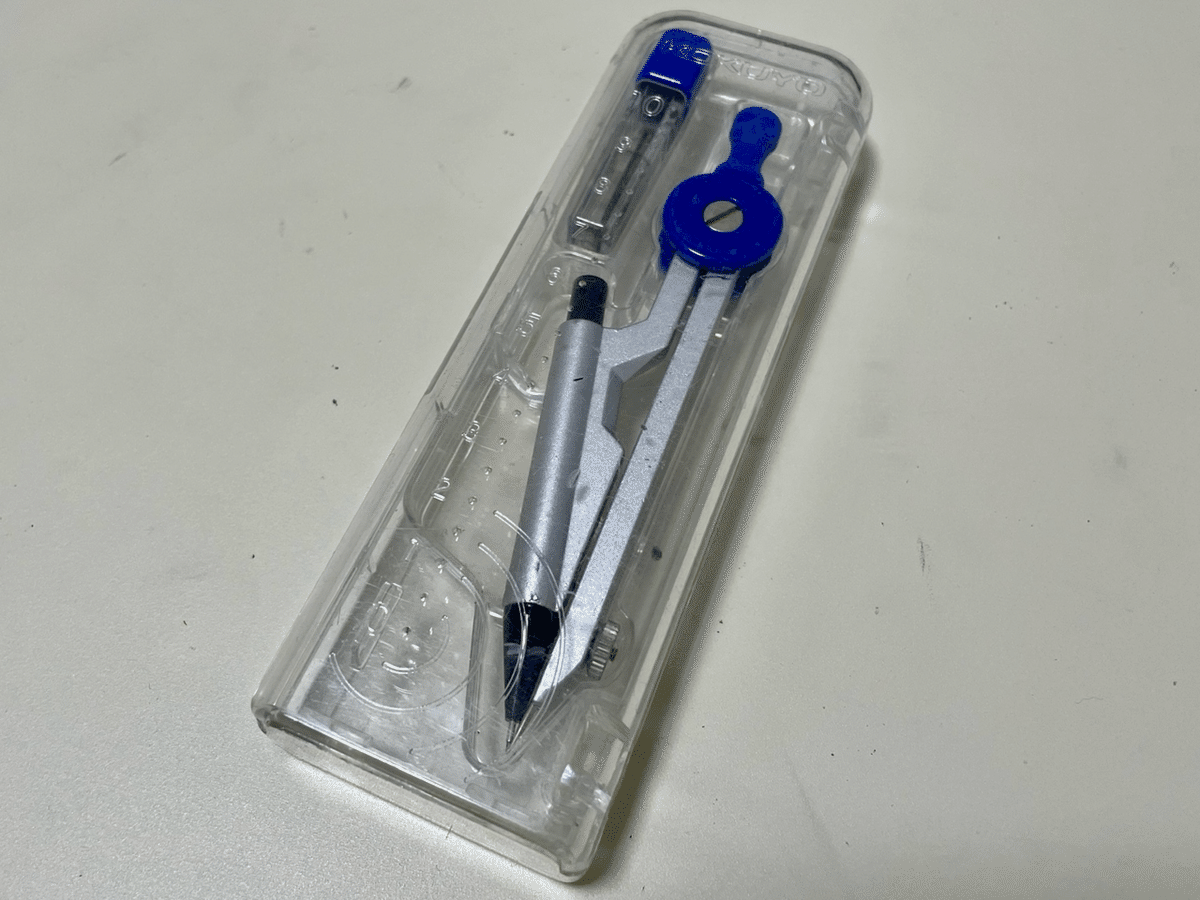

④コンパス

コンパスも勾配定規と同様に課題内容によっては、必要になりそうなので、準備しておいた方がよさそうです。

⑤字消し板

正直、ペンタイプの消しゴムで十分かと思いますが、消したい部分だけをピンポイントで消したいのなら字消し板も用意した方がいいです。

字消し板には裏側が透過して見えるメッシュ製のものもあります。

⑥A3クリアファイル

エスキス用紙や作成した図面を管理するためにも、A3クリアファイルは持っていた方がいいと思います。

図面をノリで貼り合わせて製本する人もいますが、手間がかかるのでA3のクリアファイルで管理することのがおススメです‼

さいごに

今回は製図試験に向けてこれだけは準備しておけよというものを8個と他にこんなものもあると便利だよってものを紹介していきました。

製図道具は色々なもの試してみて、しっくりくるものを選び、試験前にしっかりと使い慣れておきましょう。

使い慣れておくことで、スムーズに作図を進めることができます。

みなさんの製図道具選びの参考になったら、嬉しいです!

ではまた。

最後まで読んでいただきありがとうございます!

ぜひ、フォローよろしくお願いします!

いいなと思ったら応援しよう!