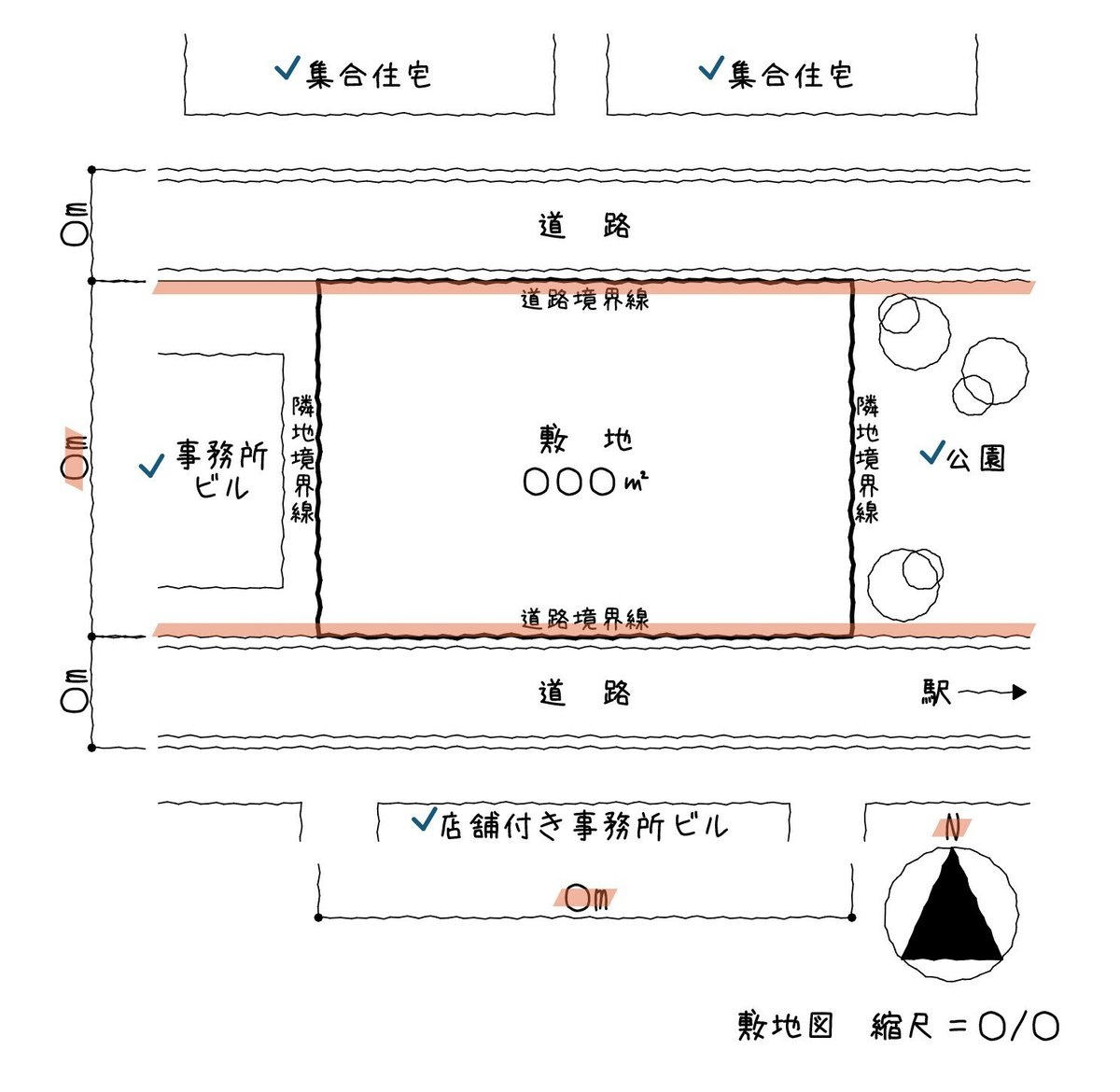

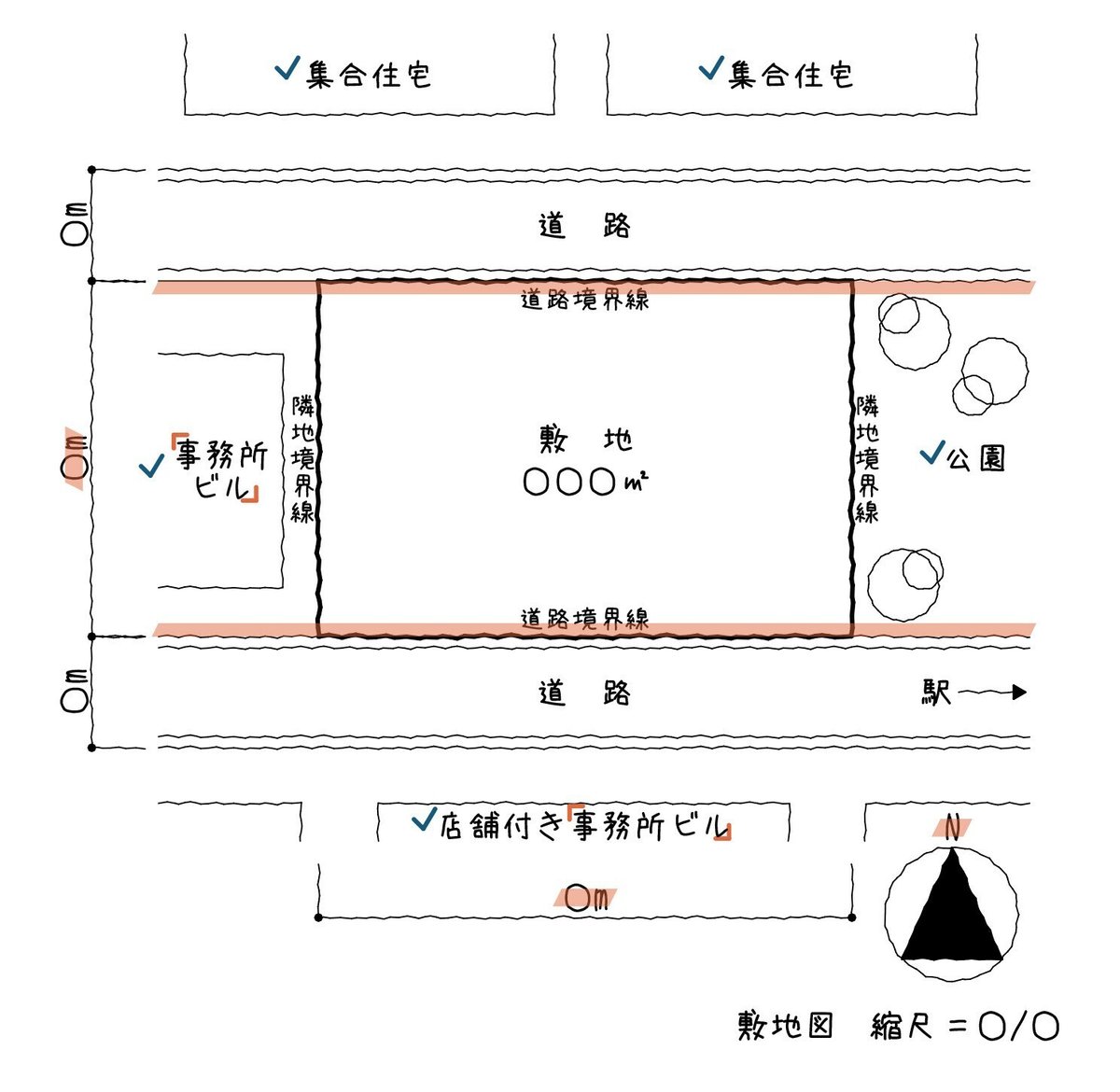

令和4年【敷地図の読取】

敷地図の読取について

敷地図(周辺環境)の読取は、建築計画における基礎中の基礎

敷地図の読取を正確に行えない = 計画ができない

一級建築士の『製図試験』においても、非常に重要で、敷地図の読取を失敗すると合格が厳しくなる

敷地図から正確に周辺環境をイメージできるよう必ず練習する

手順の確立

敷地図(周辺環境)の『読み落とし』を防ぐために、敷地図を読み取る手順を確立

課題ごとに手順を変えないことで、確実に『読み落とし』を防ぐ

参考手順

00. 敷地図

01. 方位

計画を始めるに当たり、まずは方位が大事

課題によっては、方位を振っている場合があるので、注意が必要

02. 接道

接道をマーキングすることで、道路の状況を確認

03. 周り間(けん)

敷地の外周(敷地の大きさ)

04. 周辺環境

時計回りにチェック(レ点)するなど自分ルールを作る

05. 同じ用途の建物をマーク

計画建物と同じ用途(事務所ビル)の建物をマークすることで、『その他の用途の建物(施設など)』が分かりやすくなる

06. 『店舗』をマーク

南側の建物は、『事務所ビル』という用途にわざわざ『店舗付き』という条件を加えていることを考慮し、出題者の意図(熱量・計画のヒント)を感じる

07. 隣地の公園は違う色でマーカー

『避難』や『延焼ライン』等の法規に関することが意識しやすくなり、課題よって、『開放性』や『眺望』に配慮した計画が可能

08. 南東の『駅』をマーク

人が多いと想定できるため、計画建物の『主出入口』を決める要素になる

敷地のイメージ

敷地図を読み取ることで、以下のことをイメージする

人の『流れ』や『多さ』

※課題文には、特に示されていないが、東側の公園は、北側道路への動線として利用されている可能性が見て取れる車の『流れ』や『多さ』

周辺建物の『用途』の違い

周辺環境の違い