一級建築士試験(製図) 試験元の嫌がらせ① ~令和6年度の分析と対処法~

私が初めて問題用紙の「要求室等」を読んだ際の印象についてお話しします。特に「 製図室 」と「 研究室 」の内容に目を通したとき、試験元が審査を通じて 建築士 に求めている 資質 や スキル が明確に浮かび上がってきました。

同時に、これら2つの居室の出題方法からは、試験元が受験者をどのように 悩ませ 、 試される状況 を作り出しているのかという意図も感じ取れました。その過程で、時に「 嫌がらせ 」さえ感じるような出題の工夫も散見され、少なからず戸惑いを覚えたことも事実です。

そこで、今回は以下の観点から分析を行い、このような 出題にどのように対応 すべきかについて考えてみたいと思います。

1.分析対象

年度:令和6年度

課題:大学

居室:製図室、研究室

一級建築士試験の「設計製図の試験」では、受験者が試験元の要求(問題用紙の情報)を整理しながら、ゾーニング・動線計画を適切に行えているかを審査されます。今回は、「 製図室 」と「 研究室 」に焦点をあて、どのような 条件 が出され、どのような影響を 建築計画 に与えるのかを分析します。

2.試験元の主な審査内容

ゾーニング・動線計画

各居室が適切に配置され、人やモノがスムーズに移動できる計画かどうか。要求室等の計画

指定された部屋の要件が適切に反映されているかどうか。建築物の立体構成

建物全体の構造的なバランスや階高の設定が適切かどうか。

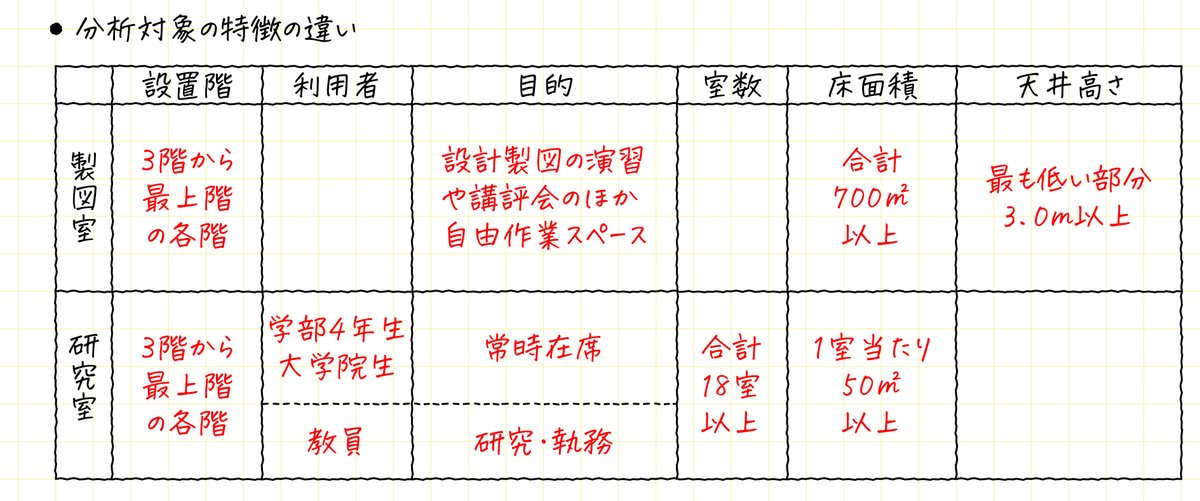

3.分析対象の特徴

3.1 製図室

設置階

3階から最上階に設置の各階利用者

指定なし目的

設計製図の演習や講評会のほか、自由作業スペース室数

指定なし床面積

合計 700㎡ 以上天井高さ

最も低い部分で3.0m以上

3.2 研究室

設置階

3階から最上階に設置の各階利用者

学部4年生および大学院生

教員目的

常時在席(学部4年生および大学院生)

研究・執務(教員)室数

合計 18 室床面積

1室当たり 50㎡ 以上天井高さ

指定なし

4.分析対象の特徴の違い

5.建築計画への影響

5.1 ゾーニング・動線の影響

「製図室」と「研究室」は、設置階 の条件が 同じ ため、同一フロアに配置する必要があります。しかし、利用者 や 目的 が 異なる ため、ゾーニングや動線計画に大きな影響を与えます。

検討例①

「製図室」は利用者に特定の指定がなく、誰でも利用できる公共性の高い空間です。そのため、標準解答例ではどちらも、太い動線空間であるエレベーターホールに面して配置されています。検討例②

用途を考慮すると、「製図室」はある程度の騒音を許容できますが、「研究室」は静寂性が必要とされます。このため、「製図室」と「研究室」はできるだけ離して配置するのが理想的です。標準解答例でも、「製図室」と「研究室」は壁を共有せず、廊下を挟んで分けられています。

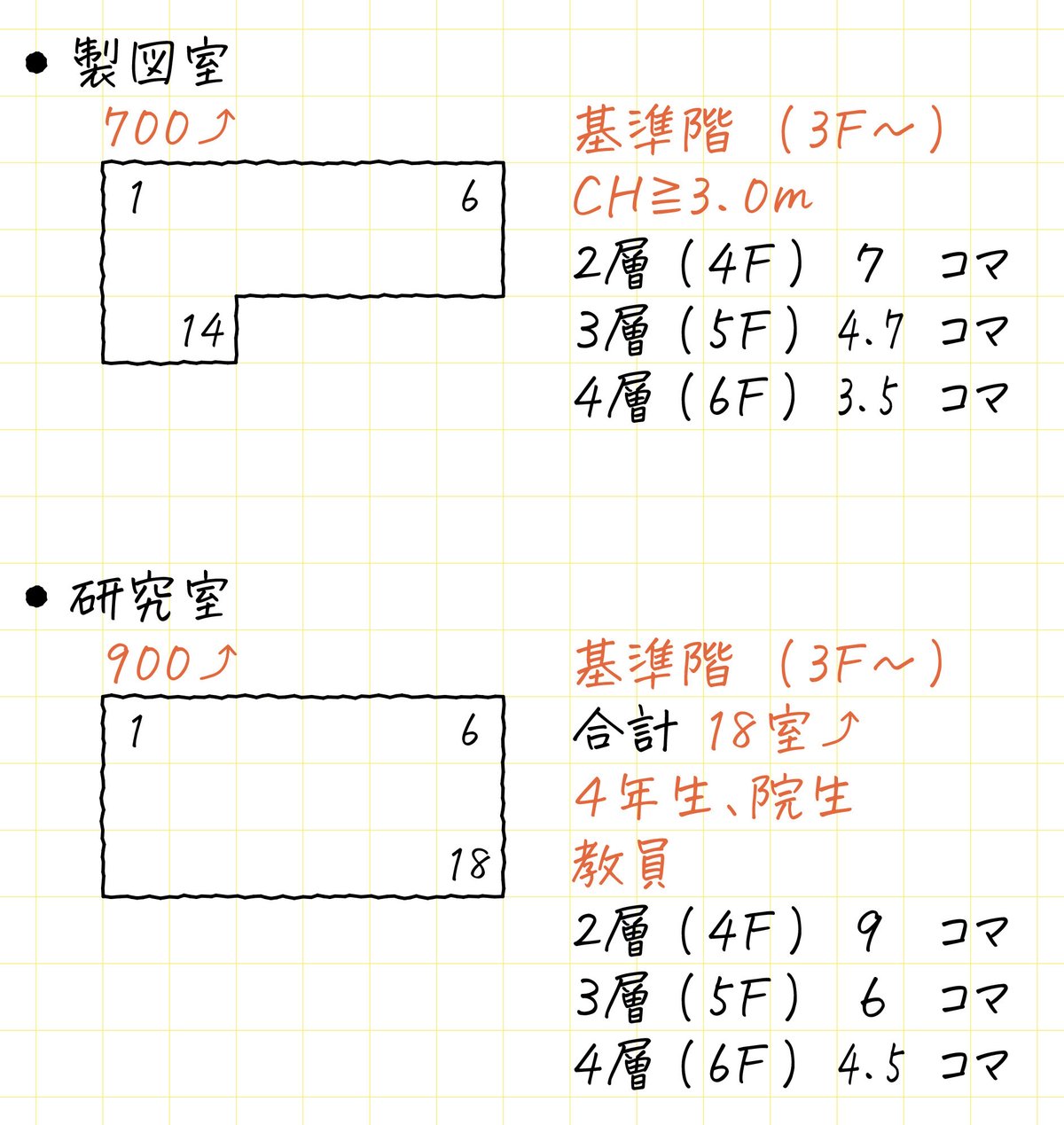

5.2 立体構成の影響

「製図室」には 室数 の 指定がなく 、「研究室」には 室数 の 指定があり ます。また、「研究室」は 合計 の 床面積 が明記されているのに対し、「研究室」は 1室あたり の 床面積 が明記されるなど、要求される情報が異なっています。これは、受験生が与えられた 情報を的確に処理する能力 を審査する意図があると考えられます。

建築は技術の進化により、多くの情報を得られるようになっています。その一方で、それらの 情報を整理・統合する能力 は、一級建築士 に 必要不可欠 なスキルとなっています。

さらに、階数の自由度が与えられている条件では、基準階の設定が建築計画に大きな影響を与えます。基準階の階数 によって 1フロア あたりの 床面積 、建物のボリュームや 高さ が 変わり 、それが全体の設計バランスに影響を及ぼします。

以上のように、たった2つ「製図室」と「研究室」の居室の条件だけで、 ゾーニング・動線計画 、 要求室等の計画 、 建築物の立体構成 、そして、情報処理能力を 審査 されると共に、建築計画にとても大きな影響は与えます。

6.対策

建築物の 基準階 に配置される 主要な居室 は、 建築計画への 影響が大きく 、受験生にとって悩みの種となる部分です。しかし、その 重要性 を正しく 読み取れる ようになると、それ以外の室との計画のメリハリが明確になり、効率的に進められるようになります。このポイントを理解することが、合格への重要な鍵となります。

条件整理と計画の勉強

主要な居室 の配置における 重要性 を把握できれば、条件をどのように整理し、計画へ落とし込むかが明確になります。また、初見で課題を解く対応力が格段に向上すると考えられます。

ビジュアル化による効率化

私自身の経験では、課題文を読む際に、ただ問題用紙にマーカーを引くだけでは情報整理や頭の中での構造化が十分にできないと感じました。そのため、情報 を一目で分かるように ビジュアル化 する方法を取り入れました。この工夫によって、課題文を読み取った後の プランニング速度 を大幅に 向上 させることができました。

実践のすすめ

課題文をビジュアル化する手法は、情報を効率的に整理し、計画をスムーズに進めるための非常に有効な手段です。この方法を活用することで、問題文の意図を正確に読み取る力が養われ、より的確な対応が可能になります。

一級建築士試験では、知識の インプットだけ では 合格することはできません 。学んだ内容を自分なりに ノートにまとめ 、 アウトプット することで、知識をより深く理解し実践的なスキルへとつなげることが重要です。例えば、要点を整理して図解することで、理解が深まるだけでなく、記憶にも定着しやすくなります。ぜひ、学んだことを 行動に移し 、 確実に身につける ように心がけてください。

7.まとめ

今回の分析では、「 製図室 」と「 研究室 」に焦点をあて、建築計画 に どのような影響 を与えるかを理解いただけたかと思います。また、これらの居室の計画が ゾーニング・動線計画 や 立体構成 の審査ポイントに 直結 していることをお伝えしました。

ゾーニングと動線計画

「製図室」は公共性が高く騒音を許容しやすい空間で、「研究室」は静寂性が求められるため、適切に分離して配置する必要があります。

標準解答例では、動線空間(例:エレベーターホール)を活用し、両居室の壁を共有せず廊下を挟んで配置する計画が採用されています。

立体構成の影響

室数や床面積の指定が異なるため、各居室の条件に基づいた情報整理力が試されます。

階数の設定や建物全体の構造バランスも重要で、計画の基準階が建築計画に大きな影響を与えます。

対策と工夫

主要な居室の重要性を理解し、条件整理や計画への反映を徹底的に学ぶことが合格の鍵です。

課題文をビジュアル化することで情報を整理し、その後のプランニング中に見返すした時にすぐに条件が分かるようにする手法が有効です。

実践を重ね、条件への対応力と効率的な計画能力を養うことが求められます。

「製図室」と「研究室」の 条件 から読み取れる課題での 重要性を正しく理解 し、 計画全体 に 反映 させる力を磨くことで、 試験合格 に一歩近づけると思います。

一級建築士を志す者 の挑戦を応援しています!!