駒作りの工程と振り返り

前回の記事はたくさんの反響を頂き、ありがとうございます。

駒の出来以上に拡散されてしまって、嬉しいながらも若干焦りました。

将棋駒を作ったよ|あるす @Arce_nyan #note https://t.co/7dSqQXUNow

— あるす (@Arce_nyan) March 13, 2021

駒作りに興味を持って下さった方もいて、第2作を作るモチベーションが上がりました。

これだけは断言できますが、僕は自分のことを器用だと思っていないので、このレベルの駒は誰でも作れます。

必要なのはやる気と根気だけです。

前回の記事では良く見える写真だけ選んで載せたので、実物より10割増しで綺麗に見えたと思いますが、今回は失敗した箇所も載せながら反省していきたいと思います。

制作途中は、工程をリアルタイムで毎回記事にすることも考えていたのですが、失踪してしまう可能性もあると思って初作は完成させてから発表する形になりました。

第2作は制作と同時進行で記事にしようかな...?

道具・材料の調達

今回の駒作りに使った道具を全部載せます。

(ちょっと見にくいですが反時計回り順です)

①スペシャルサンクス、 DVD『駒を作る』

かなり参考にしました。

②砥石

③印刀(版木刀)

④歯ブラシ

⑤筆

⑥漆

⑦木地(これは完成品だけど)

⑧彫り台とクサビ(固定用)

⑨字母紙(タイプ用紙に印刷)

⑩菓子の空箱(彫りカスを受け止める用)

⑪サンドペーパー(紙ヤスリ)

⑫木工用ボンド

⑬アラビックヤマト

⑭駒尻彫り台

⑮瀬戸磨き玉・磨き台・クサビ

⑯艶出し布巾

⑰トイレットペーパーの芯(駒乾燥用)

⑱ガムの箱のフタ(漆とかボンドとか入れる用)

一度使ったものの再利用(トイペ芯とか)を除けば、合計費用は3万円弱。

高いと受け取るか安いと受け取るかは人それぞれかもしれませんが、思っているより始めやすいのではないかと思います。

駒木地自体の価格が気になる方もいるかもしれませんが、道具一式と同時に中古で買ったからいくらするのかよくわからないんですよね。

ヤフオクの値段とかと比較した感じ、5000±1000円くらいだと思います。

彫り台や磨き台等は自作もできると思いますが、ヤフオクやメルカリなんかの通販で販売されている方もいるので、探せば見つかると思います。

字母紙貼り

彫りの元となる字母紙の書体は魚龍一字にしました。

一字書体の方が彫りが簡単かな?と思った(全然そんなことない)ので一字書体で考えて、その中でもかなり好きな魚龍一字をやりたくなって採用した次第です。

今回、僕の駒が技術以上に評価を頂けたのは魚龍一字という書体のカッコ良さもあると思います。

これは竜宝師の彫埋駒を元に字母にしました。

ほとんどコピーなので、自分なりの味を出すことも続けるうえでの課題です。

初心者はまず基本に忠実であるべきだけど。

字母紙は癌に効くと噂のアラビックヤマトを木地に塗って貼りましたが、この貼り方もスティックのりを使ったり、紙の方に塗ったり駒師様によって様々なようです。

ノリの粘着が甘くて彫っている途中に剥がれちゃったりすることもあったのでしっかり貼りましょう(当然だけど)。

彫り

全行程の中で最も時間がかかり、最も苦労した工程です。

さっきも言ったように一字は彫りが簡単かと思ったのですが、太字の深彫りがめちゃくちゃ難しかったです。

歩から彫り始めましたが、余り歩を入れた20枚の最後の方まで行っても慣れることはなく、全部違った彫りになりました。歩は下手なものばかりで見返すと悲しくなってきました。

駒師様方の一糸乱れぬ精確な彫りは神業です。最近は機械彫りもありますが、機械よりも正確で綺麗と思わざるを得ません。

特に難しかったのはと金。最後のカーブはたいへん難しく、印刀研ぎの甘さと相まってギザギザになることが非常に多かったです。

集中力がなく印刀が走ってしまった箇所。

遠目でチラ見するとそれっぽいけどよく見てみると線がフラフラ、そんな彫りのものばかりでした。初心者ならそんなもんだろうけど。。。

実際に彫ってみて初めてわかったのが、一番疲れるのは”目”だということでした。日頃から画面を見るか本を見るかというような生活をしているせいもありますが、細か〜い部分を凝視し続けるのでかなり疲れます。目薬を多用しました。

印刀の研ぎは全然わからんかった!

研ぎが上手くならない限り彫りのギザギザは解消できないと思いますが難しいですね。

初心者が初めに躓くところみたいだし、勉強が一番足りないところです。

目止め

駒作りを知らない人が一番知らない工程だと思います。

駒は木から作るので、漆を彫り跡に直接入れると木に残っている管に広がって漆が滲んでしまいます。それを防ぐために、漆を入れる前に透明な塗料等で埋めてしまうのが目止めの役割です。

シェラックニスを使う方も多いようですが、僕はボンドを水で薄めて2回塗りました。

漆入れと乾燥

漆かぶれを警戒して初めは手袋をしていましたが、触れてもかぶれなかったので最終的には何もつけていません。

やろうと思っている人は一応気をつけて下さい。かぶれが酷かったら、漆ではなくカシュー塗料でもいいみたいです。

漆は調べた限りでは薄塗りを二度やるのがいいとのことでしたが、薄塗りの基準もわからず、初めは厚塗りになって一回の塗りで済ませました。

悩んでいるなか、勝仙師が歯ブラシで塗り込むやり方を紹介していたので、途中からはそのやり方を試してみました。少量の漆を薄く行き届かせることができてたいへんやりやすかったです。

さて、私の駒作りの情報収集は、今の最大の悩みで有る漆の入れ方です。

得られた有力なやり方は、まず、細い筆で、一番深く広い彫りの所に漆を入れ、極細の毛の歯ブラシで、ゴシゴシする。でした。

それを数回行うと言う事で、早速歯ブラシを探して来ようと思っています。

私は、小さな平筆一本でヌリヌリして居たので、ムラが出来て、結果厚くなって居ました。

それにしても勝仙師の魚龍一字駒は僕のものとは雲泥の差、素晴らしい駒ですね。

こんな彫りができるようになりたいです。

漆入れ直後。灰色っぽい気もするけどこれくらいがいいのかな?

そんな感じで入れた漆を乾燥させました。

乾燥といっても、漆は水分が蒸発して乾くわけではありません。

むしろ空気中の水分を吸って化学変化で硬化するようです。

漆の乾燥は、漆液中の,ラッカーゼ酵素が空気中の水分から酸素を取り込み、ウルシオールを酸化重合させて硬化するものです。 したがって、適当な湿度と、酸化重合するための温度が必要となります。

漆が硬化するためには、温度が24℃~28℃で、湿度が70%~85%時が適していると言われています。 この条件から外れた環境では、乾き難くなったり、塗り肌が悪かったり等の支障が出てきます。

本職の方は、温度を一定に、湿度を高いままに保つために室(ムロ)という漆乾燥用の棚を利用していると思いますが、僕は調達できなかったので加湿器の横に箱を置いてその中に放置しました。

どれくらいで硬化しているのかもよくわかりませんでしたが、だいたい3日くらい待ったかな?

一番上が完成後、中段までが漆硬化後、下が彫り後。

研ぎ出し

漆硬化後、字母紙を剥がして320番のヤスリで研ぎ出しました。

駒が形になって現れてくる瞬間はワクワクしました。

ヤスり方が下手で、香車の側面が曲がりました。

320番である程度均した後、600→800→1200→2000→3000のヤスリで研ぎました。こんなに刻む必要はなさそう。

600番の研ぎ中に面取りも施しました。

磨き

何気に時間がかかった工程です。

彫りが下手な僕が作った駒がそれっぽく見えるような出来になったのは、磨きによる恩恵が大きいです。

瀬戸磨きはご存知ない方が多いかもしれませんが、陶器の瀬戸玉で駒の表面のわずかな凸凹を均し、光沢を出す工程です。具体的なやり方はYouTubeに動画を載せてくれている方がいました。

瀬戸磨きは動画を見たり、ギャモンをプレイしたりしながらゴリゴリやっていましたが、一気にやったせいか手が筋肉痛になり、握力が消滅しました。

光を当ててもあまり反射しない金が、

これくらいピカピカに。

瀬戸磨きで駒に光沢を出す工程は、駒作り工程の中でも絶対に誰でもでき、市販されている駒も光らせることができるので、「彫刻は自信がない...」という方もお手持ちの駒を光らせるためにやってみてはいかがでしょうか?

瀬戸磨き後、銀座の佐々木商店にて購入した艶出し布巾「つやふきん」で駒を一通り乾拭きして、完成!

つやふきんは、元々は煙草屋である佐々木商店がパイプ磨きのために販売していたようですが、木製品の艶出しにたいへん定評があるようです。

駒の手入れ用に推奨される駒師の方もいるので、大事な駒のお手入れにいかがでしょうか?

(佐々木商店さん、通販で見当たらず平日の17時までしか営業していないので、購入するのに苦労しました。)

すぐには効果が見えにくいので、完成してからも毎日乾拭きしています。42枚拭くのは何気に時間がかかります。

完成品

全駒の表裏。

パッと見だと「おおっ」ってなるけどよく見たら微妙。

1種類ごと振り返ります。

出来が悪い歩シリーズ。

まったく彫りが揃いません。

うーん恥ずかしい。

ある程度出来が良かった歩。

縦線の入りを中央と左の2種類で試してみたけど、中央の方が良さそう。

出来の悪いと金シリーズ。

曲線難しい〜〜〜〜><

研ぎの甘さがしっかり出てる。。。

マシなと金シリーズ。

太く彫りすぎたかな?

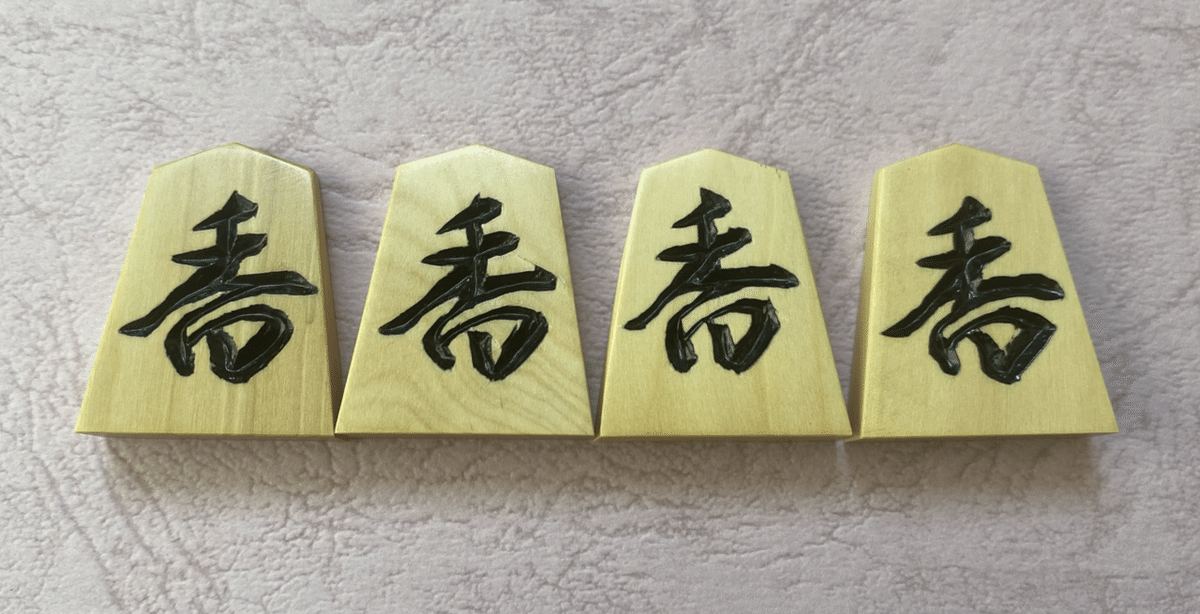

香の表。ある程度揃ってるけどやっぱりバラバラだなー。

成香。けっこう綺麗にできた気がする。

字母紙を貼る位置を上にしすぎたかな。一番右の位置がちょうど良さげ。

桂の「圭」部分の折れ曲がる感じが好き。

成桂。

成香に比べてあまり出来が良くない。

クルってなる曲線がやっぱり難しい。

知らない書体でも成桂と成香の違いってすぐわかるよね。

この書体の成香、金を崩した感まったくないけどカッコいい。

銀くらいになるとだいぶ揃えられてきた。

金偏はよく見るとバラバラ。

成銀。金と間違えやすいのは一字書あるあるかも。

一番左の木地がなんか凄い。

金はそれなりに綺麗かも。右から2番目のは字母紙がズレてる。

最終画の抜いて終わる感じがいいね。

角は幾分上手く行っているようにも見えるけど、右のは字母紙が傾いてたんだな。

右の馬はそこそこ上手くいった気がする。

左は太すぎた。

飛車もけっこう違う。

今度は太めの右のほうが良さげかな。

龍は曲線が多くて難しかった...。

太字が多い魚龍一字の中でも画数が多くて細字中心。

王/玉は最後に彫ったのもあり、だいぶマシにはなったけど、縦の直線はブレてて横線もギザってる。

漆を入れてよくわかるフラフラ感。

ここで、同じく魚龍一字の彫駒を制作した蛍雪師の作品を見てみましょう。

いやーカッコ良すぎる。

僕の駒とは月とスッポン、提灯に釣鐘、駿河の富士と一里塚。

この域には一生かかって辿り着けるかどうか。

僕の駒が凄いと思った人、ぜひ色んな駒師様のブログを見に行ってくれ!目が覚めるから!

対局中継でも「この駒、誰の何て書体だろう?」って注目してくれれば嬉しいです。

第2作は源兵衛清安を作ろうと思います!

レベルアップできていればいいなあ。