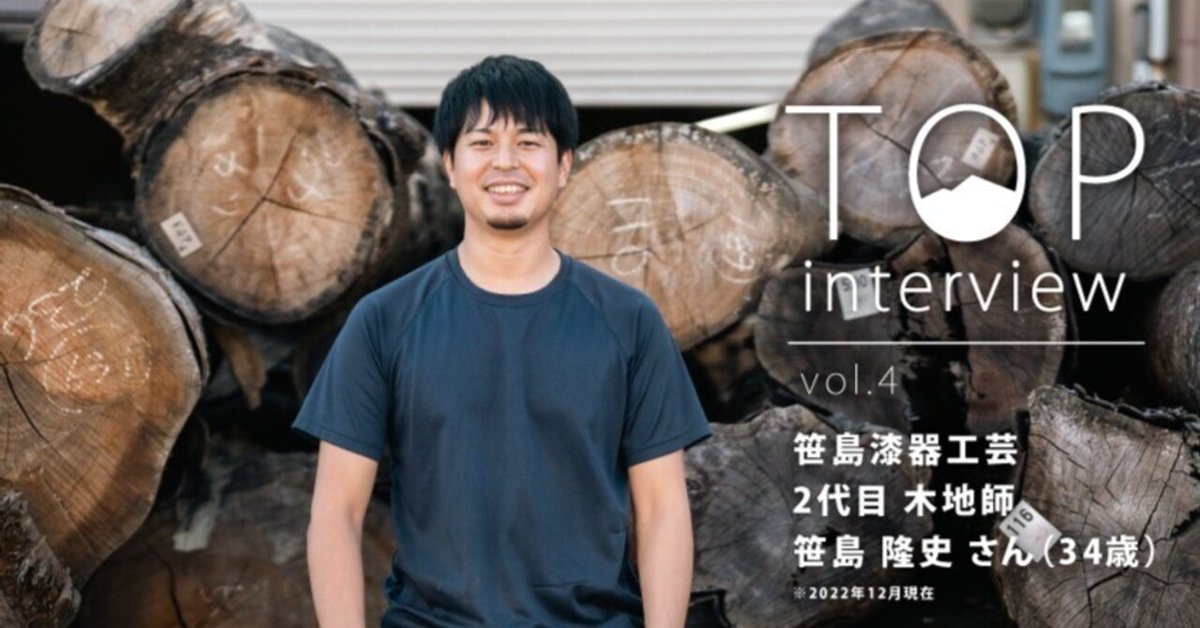

TOP interview vol.4

10年後の大野を考える

人口減少や高齢化、空き家問題など、まちなかの景色はどんどんと老いていく。

不安に駆られて考えれば考えるほどブクブクと潜ってしまい、思考が停止しかける。

観光とは別の軸の仕事という軸。

大野にはたくさんの企業があり大野を支えている。

遠くない未来にやってくる地域の問題を業界トップの方々はどう見ているのか?

そんなお話をお聞きする企画です。

第4回は大野唯一の木地師というお仕事。

“これまで”のやり方に抗う“これから”の人のお話。

今にあっていない山積した課題を一つずつ崩していく挑戦の日々。

産地でないからこその強さを感じました。

日本で有数の技術が大野にあり、それは今後世界へ名を馳せるかもしれない。

そんな希望に溢れるお話です。

木地師という仕事を知らないすべての人に

ぜひ読んでいただきたいです。

かっこいいということはこういこうことだ。

企画・編集:荒島旅舎 桑原圭 / 横町編集部 三浦紋人

Interview 4

笹島漆器工芸

2代目 木地師 笹島 隆史 さん(34歳)

※2022年11月現在

>継ぐということ

「おめぇどうや?」

4年前、それまでは腕一本で木地師として家族を養ってきた父親が聞いてきた。

「きっとそれは冗談半分だったんじゃないですかね」

息子である笹島隆史さんはその言葉で木地師を継いだ。

当時29歳。

それまでは理学療法士として働いていた隆史さんは

父親のその言葉をきっかけに今後の人生を考えた。

小さい頃見てきた木地師の仕事、頑固な父親の背中。

そんな父が辞めようかと言い始めている。

無くなってしまうのを惜しむ気持ちと

このまま理学療法士として一生続けていくのかという迷い。

「やったら」っていう奥さんの後押しもあり決断し

木地師の道へと進んだ。

>木地師という仕事

漆器はさまざまな人の手を経て製品になる。

まず、木を切り出し荒く削る「粗挽き師」

そして、それをお椀に成形する「木地師」

質感を出すために漆を塗り仕上げる「塗師」

よりきらびやかに装飾を施す「蒔絵師」

それらを販売する「問屋」

山に囲まれ木が豊富な大野では

その昔、山に入り木を切り、器の土台となる「粗挽き」をする仕事がたくさんあった。

そして粗挽きされたものは山中や越前など産地に運ばれ

「木地師」が成形をし「絵師」が「蒔絵師」が仕上げていく。

大野にはたくさんの名もなき「粗挽き師」たちがいた。

笹島漆器工芸もその「粗挽き」をなりわいとしていた。

もともとは日用品であった器も生活様式の変化にともない形を変えていく。

昔ながらの産業は伝統工芸と名称を変え、守られる対象となっていった。

当然産業として成り立たなくなると産地は衰退が始まる。

産地にはどんどん木地師が減っていった。

「粗挽きだけじゃ食べていけない」

隆史さんの父親は時代の変化にいち早く気づき

粗挽きだけでなく木地を作れるようになるために山中へと修行へ行く。

高品質のものを大量に作れないと生き残れない時代が来る。

当時の親方はいち早く機械化にも取り組み

技術と量産を兼ね備えた強い木地師となっていった。

「日本で今、粗挽きから精度の高い木地までできるのは3社。うちはそのなかの一つです」

「父親は自分を職人やと思ってないと思いますよ。ただ“家族を養う一心”でやってきただけで。」

技術を盗まれないように社員も雇わず1人でやってきたこの仕事。

気づいたら日本有数の職人になっていた父親。

そして、それを継ぐ決心をした隆史さん。

継いで4年。

伝統工芸と呼ばれ、見た目にも美しい漆器の世界。

この仕事にはもっと華があると思っていた。

しかし、現実はまったく違った。

>“これまで”との戦い

この漆器の産業構造は逆三角形。

粗挽き師、木地師はなかでも低い位置にあり従事者も少ない。

“汚い、きつい、こんな仕事誰もやらん”

父親の口癖だ。

そして、職人も高齢化し

”こんな仕事を継がせるなんて・・・”と嘆き、

継承者がいないまま辞めていくところも多い。

しかし、この技術がなかったら製品すらできない。

そこを握っている笹島漆器は実は強い。

産業構造を変えていく逆転のチャンス。

隆史さんの挑戦が始まった。

発注や、道具や備品の管理、そして営業。

これまで父親がなんとなくやってきた全てのことを整理し

働く環境を改善していく。

問屋に対しては単価交渉をして、これまでの“異常”な状況を変えていく。

木地師として食っていける状況をつくりたい。

隆史さんが目指すのは“正常”な状態。

父親が口癖のように言っていたこれまでのネガティブなイメージを変え、

木地師という仕事の価値を高めていく。

そして子どもたちには憧れをもってほしい。

“木地師はかっこいい。“ということを。

完成品のイメージが先行し、産地で作っていると思っていた技術が

実は大野にあることを初めて知った。

産地のような華やかさはないかもしれないが

根幹をおさえているものづくりの貴重な根っこ。

これは産地じゃない強さで戦っていける武器となる。

>産地じゃないという強さ

木地師の業界もいろいろ枝分かれしてきていているそうで

単価の安い木地だけでなく、製品を作り、売るところまでやるところや

木地師を諦め、作家に転身していく人たちもたくさんいるそうだ。

「正直クオリティでは、他に負ける気がしないですね。」

隆史さんには木地師として作り続けていることにプライドがある。

最近では、作家さんから直接木地を作って欲しいと依頼もあるそうで

作ることに専念しているからこその見えてきた役割。

しかも作家さんは熱量が違う。

「木地が欲しい人にあげたい。」作り手としても熱が入る。

その作品たちは世界でも売れていき笹島漆器工芸の価値をあげていく。

「その作家さんと作った器の名前には自由に名前をつけているんです。“結”型とか“名水”型とか大野っぽいものを入れて(笑)」

これは産地ではない強み。

どこにも属していないからこそ新しい価値を作ることがきでる。

技術が高くて、仕事が丁寧。

それは波紋のように広がり、もしかしたら世界中の作家からの注目の的になるかもしれない。

父親が黙々とつなげてきた技術を新しい世界へ飛躍させる。

これが次へ繋げるということ。

「難しいって言葉を使うのが好きじゃないんです。なんやねんそれって思うんです。」

「とにかく廃らしたらあかん。一回消すともうつかんくなる。ちっちゃくてもいいで灯しておかんと。」

これまでの大きな流れ、誰もそれに抗ってこなかった業界体質。

そのままに進んでしまえばいずれは衰退する。

大野のいろんな業界にも、流れを変えられずに衰退を待つものも多いのかもしれない。

そんな業界の人たちに、これまでを変え、今度は自分たちの出番だと

そう思わせてくれる力強さが隆史さんにはある。

「もっと木地師はええぞ〜って言えるようにしたいですね。」

大野にはこんなにも魅力的な仕事があって

かっこいい仕事人がいることをもっと多くの人に知ってもらいたい。

その機会を今後ぜひ作っていきたい。

>編集部memo

・蓄積されたものを消さない。その価値を正しく次に動かす

・この仕事で生きてくため、これまでを疑って戦っていく

・今の社会にあった働く環境を整備していく

お付き合いいただきありがとうございました。

ご感想・ご意見ありましたらコメント欄によろしくお願いします。

次回をお楽しみに!

いいなと思ったら応援しよう!