【Webライター必見】コピペチェックとコピペ記事にならないコツ

「Webライターがコピペをするとどうなるのか知りたい」

「コピペチェックはなぜ必要で引っかかったらどうすればいいの?」

「コピペにならない文章を書く方法を知りたい」

こんな疑問を抱えていませんか?

コピペ記事を納品してしまうと、クライアントに迷惑がかかるだけでなく、Webライターとして仕事を継続していくことが難しくなってしまいます。

コピペチェックで引っかからないために、この記事では

Webライターでコピペ記事にならないための文章の書き方のコツ

Webライターのコピペ率が高くなった場合の10個の対策

Webライターにおすすめの「CopyContentDetector」の使い方と注意点

について紹介します。ぜひ最後までお読みください。

Webライターのコピペチェックとは

コピペチェックとは、Webライターが書いた文章がすでに公開済みのサイトと同じ文章になっていないか、コピペ=コピー&ペースト(貼り付け)されていないかをチェックすることです。

記事を書いたら納品前にコピペチェックをする必要があります。

コピペチェックをすると、公開済みのサイトの文章との類似度や一致率が「コピペ率」として表示されます。

コピペチェックがなぜ必要かは次の章で解説します。

Webライターでコピペチェックが必要な5つの理由

検索エンジンのペナルティを避けるため

検索順位を上げるため

著作権を侵害しないため

Webライターとしての信用を無くさないため

既視感のある記事にしないようにするため

1. 検索エンジンのペナルティを避けるため

Webライターが書いた記事がコピペであると検索エンジンに判断された場合、検索順位が下がったり、検索結果から除外されたりといったペナルティがあるため、コピペチェックが必要です。

2. 検索順位を上げるため

検索エンジンでの検索順位を上げるためにもコピペチェックは必要です。なぜなら、検索エンジン(Google)はコピペ率の高くない独自性のある情報を含む記事を上位表示させるためです。

3. 著作権を侵害しないため

コピペするということは他人の文章=著作物を無断で使用してしまう「著作権侵害」に当たります。

法律違反をしないためにもコピペチェックは必要です。

4. Webライターとしての信用を無くさないため

コピペをしてしまうと、検索エンジンのペナルティを受けたり、著作権侵害をしてしまうので、クライアントに迷惑をかけてしまいます。

そうなったら、Webライターとしての信用を失ってしまうため、信用を無くさないためにもコピペチェックは必要です。

5. 既視感のある記事にしないようにするため

検索エンジンはオリジナリティのある記事を上位表示します。コピペした記事は他と同じ、つまりオリジナリティのない記事になり、読者は既視感を感じて読むのをやめてしまいます。

読者が読むのをやめてしまうと、検索エンジンの記事の評価は下がってしまうので、検索順位が下がってしまいます。ですからコピペチェックは必要なんですね。

Webライターでコピペ記事にならないための文章の書き方のコツ

自分の言葉での書き方

コピペ記事にならないためには、自分の言葉で書く必要があります。

自分の言葉で書くとは、公開済みのサイトの文章を読んだときに、一部を書き換えたりするのではなく、一度自分の頭で理解して、自分の表現・具体例で書くことです。

(例文)

記事本文はPREP法で書きましょう。

PREP法とは、結論→理由→具体例→結論で書く方法です。

(上記の例文を自分の言葉で書いた例)

PREP法とは、読者の思考を先回りしてわかりやすく伝える書き方です。

結論を伝えると読者は「なんで?」と疑問を抱くので「なぜなら」と理由を書きます。

理由を書いても読者は理由に納得できない場合があるので、理由を補強する具体例を書きましょう。

具体例を読んだあと「結局何が言いたかったんだ?」と思ったときのために、もう一度結論を伝えます。

PREP法は先回りして答えられるので読者にわかりやすいため、Web記事の本文執筆で使いましょう。

正しい「引用」の仕方

引用とは元の文章に変更を加えないことなので、コピペした文章になります。

検索エンジンはコピペした文章を使っている記事にペナルティを与えるため、文章が引用したものであるということを検索エンジンに伝える必要があります。

他のサイトなどの文章を引用するときは、以下の引用タグを使いましょう。

blockquoteタグ

qタグ

citeタグ

引用タグを使うのはWeb上のマナーでもあります。

blockquoteタグ

引用する文章が長い場合は、blockquoteタグを使います。

具体例

<blockquote>引用とは元の文章に変更を加えないことなので、コピペした文章になります。検索エンジンはコピペした文章を使っている記事にペナルティを与えるため、文章が引用したものであるということを検索エンジンに伝える必要があります。</blockquote>

qタグ

引用する文章が短い場合は、qタグを使います。

具体例

<q>短い文章</q>

citeタグ

引用元を明示する場合には、citeタグを使います。

具体例

<cite><a href="https://www.◯◯">引用元:引用元サイト名</a></cite>

Webライターのコピペ率が高くなる5つの原因

記事の情報が不足している

正しく引用していない

表現が似ている

知識不足

外注した

1. 記事の情報が不足している

記事の情報量が不足している場合、コピペ率は高くなりやすいです。

例えば、商品の仕様や会社概要など、事実による情報を書く場合、事実自体は変えようがないため他の記事と似たような文章になりやすいです。

2. 正しく引用していない

引用タグを使わずに、他の記事の文章を引用した場合、正しく引用していないのでコピペとなりますし、引用部分の一部を変えて記事に書いた場合は、一部以外は同じためコピペ率は高くなります。

3. 表現が似ている

他の記事と表現が似ていると、コピペ率は高くなります。

以下の2つの文章のコピペ率は高いです。

昔々、あるところに、お兄さんとお姉さんがいました。

あるところに、昔々お姉さんとお兄さんがいました。

言葉の入れ替えをしただけで表現が似ているからです。

コピペ率を下げるには違う表現で書く必要があります。

4. 知識不足

知識不足だとコピペ率は高くなります。言葉の引き出しが少ないからです。

5. 外注した

外注した場合コピペ率は高くなることもあります。外注先のライターがコピペ記事がダメな理由を把握しておらず、コピペやコピペに近い表現になってしまう可能性があるからです。

Webライターのコピペ率が高くなった場合の10個の対策

特定の上位表示されているサイトだけを参考にしない

参考サイトを見ながら書かない

オリジナリティがある情報を増やす

リサーチを徹底する

リサーチの後に時間を空けてから本文執筆をする

全体を見直す

一部を見直す

語彙を増やす

クライアントへ相談

コピペチェックツールを使う

1. 特定の上位表示されているサイトだけを参考にしない

特定の上位表示されているサイトの記事だけを参考にせず、リサーチして幅広い記事の情報を参考にすることが大事です。1〜2つの記事だけを参考にすると、コピペ率は高くなります。

2. 参考サイトを見ながら書かない

参考サイトを見ながら書くと、意識せずとも、また盗作するつもりがなかったとしても、文章表現が似てしまいコピペ率は高くなりやすいです。

内容を理解するために参考サイトをしっかり読むことは大事です。

しかし、本文執筆のときは、言葉遣いまで影響を受けないために、参考サイトを見ながら書かないようにしましょう。

3. オリジナリティがある情報を増やす

個人の体験など一次情報を入れるとオリジナリティがある情報が増えるため効果的です。

4. リサーチを徹底する

リサーチを徹底して、知識を深掘りして理解を深めることが大事です。表面的な理解では難しい言葉を難しい言葉のまま書いてしまい、他の記事と似た記事になってしまいます。

知識を深掘りして理解を深めれば、難しい言葉をより分かりやすい言葉にして書けたり、具体例をよりイメージしやすいものにしたりできます。

5. リサーチの後に時間を空けてから本文執筆をする

リサーチ直後はリサーチした内容が頭にある状態です。

その状態で本文執筆をすると、本文の内容が参考サイトの記事に引っ張られます。

そのため、数時間おいてから、記憶が薄まり、細かい言い回しについて忘れてから本文執筆するのが良いです。

6. 全体を見直す

細々した一部の修正ではコピペ率が下がらない場合もあります。その場合は、該当する部分の見出し全体を見直し、以下のことができないか検討してみましょう。

文章の並び替え

文章の言い換え

7. 一部を見直す

基準のコピペ率をあと少しで下回れる場合、以下のことを検討してみましょう。

同じ意味・違う表記の「同義語」の使用

(「から」を「~」に変えるなど)「これ、それ、あれ、どれ」といった「こそあど言葉」の調整や削除

「です、ます」といった「文末表現」を違った表現に変える

ひらがなと漢字の割合を変える

8. 語彙を増やす

語彙を増やせば、コピペしなくてもいろいろな言葉を使って文章が書けます。

語彙を増やすには、普段から言葉のインプットとアウトプットを繰り返すことが重要です。

そのためには読書を習慣化することが地道ですが一番着実な方法でしょうね。

映画やアニメなどのコンテンツに触れることも効果的です。

そういった時間が取れない人は「連想類語辞典」を利用するのがおすすめ。

ある言葉から連想される類語を知りたいときに便利なサイトで、キーワードを入れて検索すると類語がたくさん表示されます。

普段使わないような類語も表示されるため、違う言い回しの文章にしたいときなどにも活用できます。

9. クライアントへ相談

専門性の高い分野で記事を書く場合、自分の言葉ではなく専門用語を多く使うため、コピペ率は高くなります。

その場合はクライアントへ相談し、他のサイトの記事よりも文字数を増やしたりしてコピペ率を下げましょう。

10. コピペチェックツールを使う

他のサイトから文章をコピーして貼り付けしていなくても、たまたま同じ文章になってしまっていることも考えられます。目視ではコピペをチェックしきれません。

そこで次の章では、Webライターが無料で使えるコピペチェックツールを紹介します。

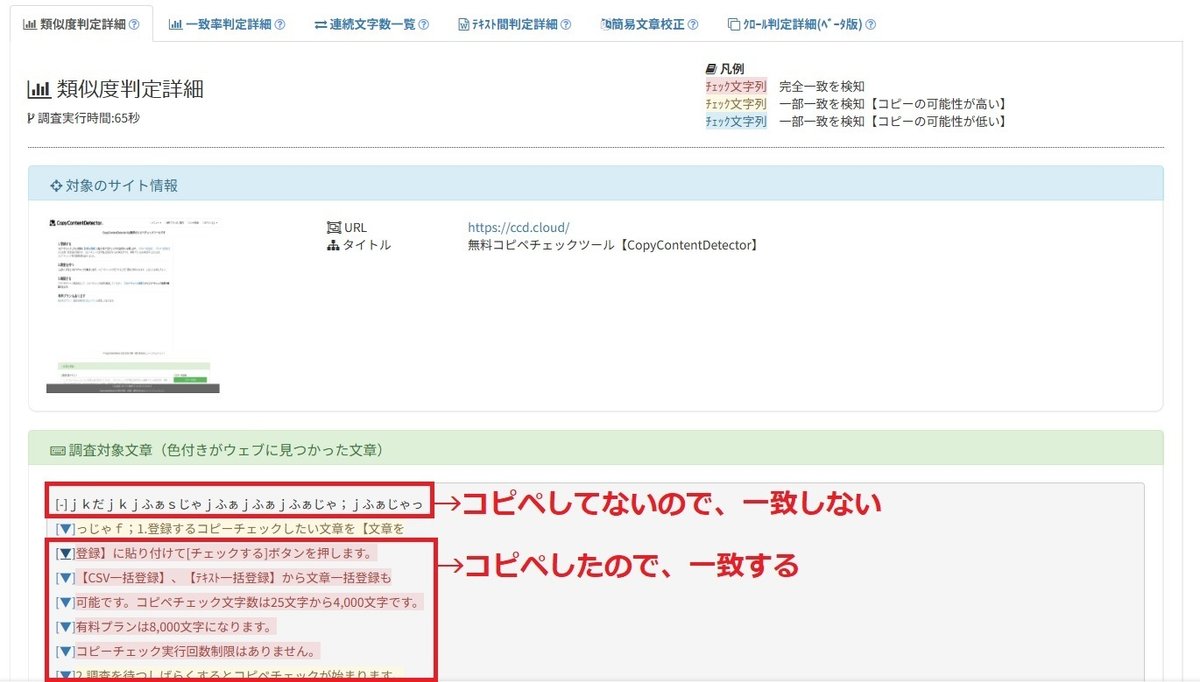

Webライターにおすすめの「CopyContentDetector」の使い方と注意点

CopyContentDetectorの特徴

無料プランなら最大4,000文字までをチェックできる

最大文字数4,000文字を超えたら4,000文字以下に分割してチェックすればいい

有料プランなら最大8,000文字までをチェックできる

通常のコピペチェックに回数制限はなし

回数制限があるのは「CSVからの登録数」で1日30件

CopyContentDetectorの使い方

一致した部分を修正するなどして、コピペ率を下げます。

CopyContentDetectorの注意点

コンテンツ販売サービスであるBrain・note・Tipsの記事は人気があるものは正しくコピペチェックできます。

しかし、人気があるもの以外はコピペ率が下がる傾向にあります(完全一致していても一致していると表示されない部分がある)

まとめ

この記事では、以下のことを説明しました。

Webライターのコピペチェックとは

Webライターでコピペチェックが必要な5つの理由

Webライターでコピペ記事にならないための文章の書き方のコツ

Webライターのコピペ率が高くなる5つの原因

Webライターのコピペ率が高くなった場合の10個の対策

Webライターにおすすめの「CopyContentDetector」の使い方と注意点

実際にコピペしていなくても、コピペチェックをしてみたらコピペ率が高くて、クライアントにコピペを疑われた、というようなこともあります。

無料で使えるコピペチェックツールである「CopyContentDetector」を使ってコピペチェックをしてみてください。

コピペ率が高くなったらその原因と対策を試してみましょう。