【技術読み物】内甲丸の話

そもそも「内甲丸」とは?

指環の内側を曲面状にしたものです。

目的は主に「着け心地を良くする」なのですけれども、「好み」「できるか否か」「やるべきか否か」といった要素がある為、一括りにして語ることはできません。

内甲丸にするとなぜ付け心地が良くなるか

「指環の内径」は「指の外径」よりも必ず小さくなります。そうしないと引っ掛からずに抜け落ちてしまいます。つまり、常時「食い込んだ状態」です。

このとき、内面が真っ直ぐな指環では、圧力が角部分に集中的に掛かります。

これが痛みや違和感につながります。

一方で内甲丸の指環では圧力が分散され、一か所に力が集中することがありません。その為に違和感が少なく、着け心地が良くなります。

内甲丸の種類

厳密にいえば左から2番目の全曲面のものが「内甲丸」といえるでしょうが、角Rや中央部平面のものも内甲丸として扱われています。一番右の角面取りのものは、角張は少なくなるとはいえ、圧力が集中する構造は変わりませんから、着け心地の効果としては弱いでしょう。今回は除外します。

最も着け心地の良いものは全曲面のものだと思いますが、実はとある事情で選択できない場合があります。後述します。

※一般に「角R」と表現されるものは、角の部分が「円弧の一部」であり、「中央部平面」は文字通り「中央部が平ら」であることを示しているに過ぎません。ですので、「角R」は「中央部平面」の一つということになります。

具体的には、たとえば幅広の指環の場合、角Rにしてしまうと丸み付けが弱過ぎる為、より内側まで丸みを延ばすことがあります。この場合は「円弧」ではなくなる為、角Rとは呼びません。

※ここでは形状の説明の為に「角R」「中央部平面」という表現を用いていますが、いずれも宝飾店で通用する名称ではありませんし、両者を厳密に使い分けているところはないと思います。内側に丸みを大きくしたい場合には、そのまま「内側に丸みを大きくしてください」と言う方が伝わります。

好みの問題

内甲丸には「好み」があり、「内甲丸は嫌い」という人も珍しくありません。

チェーン展開しているブランドでは内甲丸を付けるか付けないか、選択できる様にしているところもあります。

必ずしも「内甲丸が付いているから上等」といえる訳ではなく、それはその人の好みかも知れません。

ですから、マウントの材料にしては絶対にいけません。

なぜ全曲面ではない形を使うのか

多く目にするのは、角Rや中央部平面の形だと思います。これには理由があります。

「下穴が見えてしまう」「真円が出せなくなる」からです。

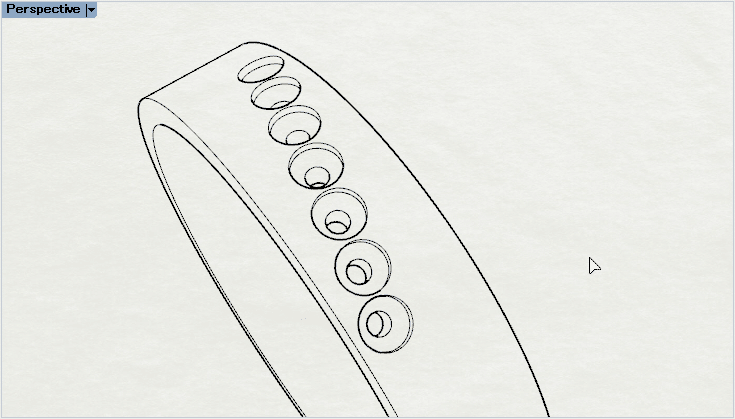

これは、全曲面の指環に斜めにメレ穴を開けた場合ですが、横から見るとずらっと穴が開いているのが見えてしまいますね。

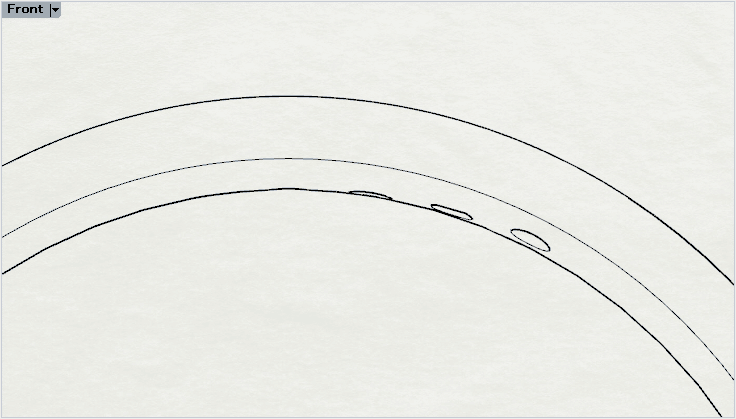

又、大きめの石を留める為に大きな穴を開けると、その部分が窪んで見える様になり、ここまでくると見栄えだけではなく制作時や修理時の真円出しの障害にもなります。

中央部を平らにすることにより、これらの問題を解消することができるのです。

内甲丸にできない場合とは?

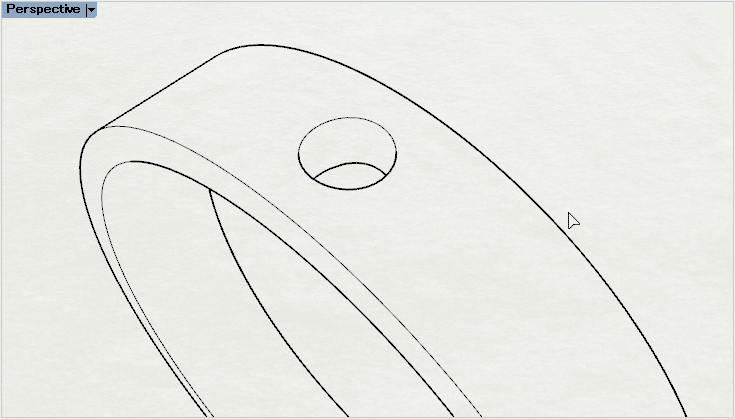

たとえばパイプ石座が連になっている指環を考えてみましょう。

切りっぱなしだと図の様に見えますが、「内側も広く開いている」ということがネックになります。

この状態で大きく内甲丸を付けようとすると、

この様になってしまいます。もはや円形ではありませんからサイズも変わってしまいますし、内側の口は鋭角になりますから余計に痛い、ということになってしまいます。

つまりこういった場合には、「肉厚の範囲で丸みを付ける」ことしかできない訳です。

もちろん肉を厚くしたり蓋を付けたりすれば大きな丸みは付けられますが、地金が増える分重くなり、それは同時に高価になるということでもあります。

ですから、両者のバランスの上で成り立つものであり、安易に「丸みを付ければ着け心地が良くなりますよ」とはいえなくなってくる訳です。

又、極端に薄い甲丸の指環などは、縁に丸みを付けようとすると幅や形まで変わってしまう場合があります。

形状的に丸みを付けようがない場合も存在します。

やるべきか否かとは?

側面に彫金を入れたり石を留めたりしたい場合には、内甲丸を付ければその分加工面の大きさが少なくなります。側面をより装飾的に見せたい、という場合には内甲丸を付けない、或いは少なめにするという選択もありでしょう。

メリットとデメリット

メリットはとにかく着け心地が良く、着脱が容易ということです。指環の幅に依らず、内甲丸の有無は着け心地には影響すると思います。

しかしこれは裏を返せば「抜け落ち易い」というデメリットでもあります。違和感がないので抜け落ちたことに気付き難いのです。

リングサイズは、内甲丸の付いていない場合のリングサイズよりも、若干小さ目にした方が良いでしょう。引っ掛かりが少ないので、着脱は容易だと思います。

メリットのもう一つが「指環が実際よりも薄く見える」です。指に着けた時に見えるのは、内甲丸の縁の部分から外側面までの部分ですから、実際の厚みよりもかなり薄く見えます。つまり「しっかり作ってあってもごつく見えない」が実現できる訳です。

あと、これは女性は特に気になるかも知れませんが「着けた時の見た目」に違いが出ます。

最初に載せた図で分かる通り、内甲丸がない場合には、縁の部分で指に食い込む為、人によってはそれがかなり目立ちますが、内甲丸が付いていると指に自然に馴染みます。