Favorite Albums: 201812 - 202005

ここ10日くらいで、音楽を聴く時間が急激に増えた。

きっかけは今週末5/22にいよいよ、THE 1975「Notes On a Conditional Form」がリリースされることだ。それに向けたウォームアップのような感じかもしれない。

THE 1975の3rdアルバム「ネット上の人間関係に関する簡単な調査」を2018年の11月30日に聴いたとき、あまりのクオリティに圧倒されると共に2010年代が丁寧に美しく総括されたような感慨を抱いた。そして「Notes On a Conditional Form」を聴いたらきっと、自分の中で新しい季節がやってきた気分になれるんじゃないか。そんな期待が膨らんでいる。

だから「ネット上の人間関係に関する簡単な調査」がリリースされてからこの2020年5月までの約17ヶ月間にリリースされた話題作を一通り聴いて、自分の耳を2020年にアジャストさせてから今週末を迎えたい。ということで去年から今年にかけてリリースされた作品をつまみ食いして、羊文学やCharli XCXやサンダーキャットにThe WeekndやGEZANも聴いた。そんな風にしてここのところ貪欲に音楽を聴くモードになった。

そうして聴いた作品群の中で、特に自分がハマったアルバムを振り返っておくことにした。去年から聴いていたけど今年になってから自分の中での意味合いが変わったかなと思える作品も含め、今回は6枚選出。

Billie Eilish「WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?」

今年の4月中旬から在宅勤務するようになって、静まりかえった部屋でカタカタカタカタカタカタとキーボードを打ちながらこのアルバムを聴いていた。ビリーの曲のムードには実によく合うシチュエーションだった。音数の少ないトラックに乗せて囁き声で歌われるダウナーな感情が、すごくすんなり心に滲み入った。「疎」なサウンドデザインの楽曲の雰囲気が、誰もいない部屋にぽつんと1人でいるときに感じる居心地の良さや暖かみに通じているのだと気づいた。

誰もがネットワーク越しに他者とやりとりできるようになった世界では、スタンドアローンになれる瞬間 = 孤独は悲しみや寂しさではなく、ポジティブな救済としての意味を強く持ち始めるのかもしれない。

サウンドのテイストは違うけど4/29にリリースされたAge Factoryの新作にどハマりしてインタビューを読んだところ、Vo&Gt担当でソングライターの清水エイスケさんが "「実は人が一番冷たく感じるもの、同時に温かく感じるものって、怒りじゃなくて寂しさじゃね?」って今は思う。"と 語っていてハっとさせられた。ビリー・アイリッシュの曲で輝いているのはまさしくそれなんだよ、と思った。

BBHF「Mirror Mirror」

このEPがリリースされたのは2019年7月1日。聴き始めたとき、これからどんな夏が始まるんだろうかとワクワクしていた。それは、新型のウイルスの猛威を人類が経験する時代より前の、最後の夏の始まりだった。

その事実によって、本作から溢れる眩しさ: 二度と戻らない美しい日にいるような青春の輝きが、今聴くと一層甘酸っぱく胸に刺さる。

二度と戻らないと知っているからこそ、もういっそバックしてみたいと思うのかもしれない。時を戻そう (戻らない)。

「もしもあの時、あの惨禍が起こらなかったら?」というテーマで1969年のハリウッドを描いた映画が昨年の夏の終わりに公開され、人気を博していた。 多くの人がそれを年間べスト映画に選出していた。昨年の時点ではそれを「ナイーブで後ろ向きなノスタルジー」と思ったりもした。でも今なら、そういう「惨禍が起こらなかった世界」に思いを馳せたくなる切実な感情が、前よりも深く分かるようになった気がする。

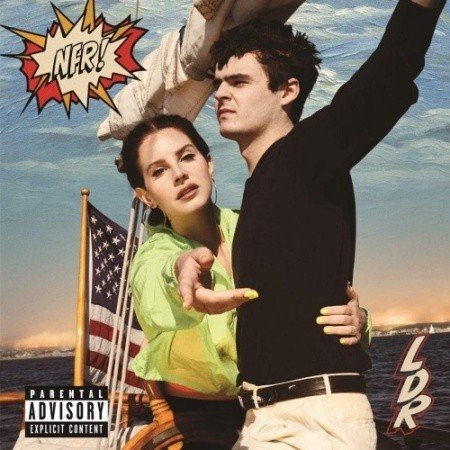

Lana Del Rey「Norman Fucking Rockwell!」

Stay Homeする時間が増えたことで、せっかくの機会だから高校レベルの社会の勉強をやり直そうと思い立ち、英語で世界史を教えている動画のシリーズを観ることにした (僕は真面目すぎるのかもしれない)。「Crash Course」というYouTubeチャンネルをチェックするようになり、世界史以外にも社会学・コンピュータサイエンス・映像制作などの動画もある。

この世界史シリーズの中で「ロージー・ザ・リベッター」という、工場で労働するアメリカ人女性をアイコン化したキャラクターが一瞬登場する。ロージーは、それまで女性が担うと思われていなかった仕事: かつては「男臭い」と思われていた仕事に取り組むキャラクターであり、固定化した価値観の中での女性像の打破と、女性の経済的自立のシンボルとして受容されていったという。

このロージー・ザ・リベッターのイラストを「サタデー・イブニング・ポスト」紙の表紙として1943年に描いた画家こそがノーマン・ロックウェルである。

全米から大衆的な支持を集めた画家であったノーマン・ロックウェルの名にFワードを添えてタイトルに据えたことに対し、「20世紀的な価値観のアメリカを変えなければいけない」という想いが詰まっているのかなと勝手に解釈している。

最終曲「hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it」のタイトルそのものから力強く表出している、性別に基づく差別や偏見のに対する変化を叫んで生きていこうとすることに対する不安・懸念と、それでも前進することでより良い社会に変わっていくように行動していきたいという気概に打ち震える。

Floating Points「Crush」

Billie Eilishのくだりで音数が少ないプロダクションに言及したけど、単に鳴っている音が少ないだけではなく「周波数帯に空きがある」のが2010年代におけるトラックメイキングの重要なトレンドだった。ラッパーのライブ等で鳴っているトラップのビートがまさにそうで、迫力のある低音を出しつつハイハットやクラップを高音域の音色にすることで「低」と「高」の間の帯域をごっそり空け、それによって生まれる風通しの良さがそのままノリやすさに繋がり、フロアの熱気が音に埋もれることなくダイレクトに共有される。似たような気持ちよさをThe xxやMURA MASAのライブを観たときにも底抜けに痛感した。

では、「疎」なプロダクションならではの無駄のないスッキリした音像をキープしたまま高揚感・恍惚感に聴き手を誘うトラックを如何に構築するか……言い換えれば、限られた手数と帯域でどれだけ遊べるか?に果敢に挑んでいるのが本作だと思う。拘束付き最適化問題の解が詰まったような、整然と引き締まったテイストのトラック集。ひんやりとしてスッキリした感触のまま万華鏡のように恍惚の景色が移り変わって展開していくM6「LesAlpx」は圧巻。

iri「Sparcle」

ここからは今年: 2020年のリリース作品。前作のアルバムタイトルが「Shade」だったiriによる、対になるかのように "輝き" をタイトルに据えたアッパーな作品。イントロで生ドラムのフィルインがクールに決まって幕を開ける曲が印象的なように、躍動感に満ち溢れている。

かつて「インディー・ロックとクラブミュージックの境界が融解していく」ことに興奮したように、R&Bやディスコとラップ・ミュージックのクロスオーバーが豊かに結実した2010年代はやはりエキサイティングだった。

その先のシーンを謳歌するようにiriは高らかにライムする。

↑歌とラップの境界がシームレスに溶け合う気持ちよさを「高らかにライムする」なんて言ってしまった。SIRUPとかポスト・マローンとかもそういうのめちゃいいよね。

KOHH「worst」

ラッパーとして成功し、豪遊も可能になったキャリアの中で親しい人々と過ごす時間や場所が大事であると気づく。そしてKOHHというペルソナを終わらせる。

このアルバムの最後のトラック「手紙」では家について言及されるところに本当にぐっときてしまった。これで自分のキャリアを終わらせる、すなわちアーティストとしての自分の居場所から退去しようという瞬間に、身近な他の誰かの居場所についての想いを吐露している。

本当に透き通った心の持ち主が紡ぎ出せる言葉に触れた気がした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?