【参考書紹介版】航空大1次試験対策 ~文系~

本稿では「航大受験対策におすすめする参考書」に焦点をあてて書いています。読みやすくするために『【超完全版】R5航空大学校 1次対策 ~文系~』の参考書紹介を抜粋したものなので、より詳しい勉強法を知りたい方はそちらを御覧ください。1次対策だけでいうとかなりしっかりとまとめられていると自負しています。

☆軽く自己紹介☆

初受験

私立文系の3年生(受験時)

4月上旬勉強開始

超緊張マン

予備校なし(模試も不受験)

コミュニティ等参加なし

1次:20~30位くらい(300点弱)

☆物理

物理に関してはなんの知識もなかったので、勉強を始めるにあたってどのような参考書を使おうかを本屋さんで時間をかけて吟味して選びました。が、結局は王道にたどり着きました。これらで必要十分だと思います。

物理の基礎的参考書であり航大受験のオトモ。

エッセンス様です。

何十周したかわかりません。

もうボロボロです。

ほんとにお世話になりました。実は今でも見返したりすることがあるほどイケてる参考書なんですよね。すでに語り尽くしていると思うので、ここではあまり深く述べません。

インプット集として50周以上、アウトプット集としては10周程度しました。

ただ、すでに述べているように基礎的参考書とはいっても独学の初学者には難しいし、エッセンスから入ると挫折してしまうと思います。

エッセンスに挫折していた僕との架け橋になってくれた参考書です。

会話であることや、男の子が僕らと同じ学習者として疑問を投げかけてくれている点、解法を体系化してくれている点、そして何よりわかりやすい点、全てにおいて「はじめの1冊」にぴったりです。

5周くらい読みました。

ただ「簡潔さ」を売るにしている分少し癖が強い解法ものもあり、エッセンスに移行した際には引っかかる部分がありました。(最終的には両方マスターしました。癖が強いせいか、エッセンスを履修してから漆原に返ってみると、「これはそういうことを言いたかったのか」と新たな発見があったりもしました。)

どちらも高校で配られるような淡白な問題集です。

なんの面白みもない問題集です。

私はたまたまセミナーを所有していたのでセミナーを利用しましたが、「淡白な問題集」という点ではどちらもほとんど同じなのでどちらを使っても問題ないと思います。(一部ではリードαを激推している受験生も見受けられました。)

この2冊のポイントは言わずもがなアウトプット集ですが、何度も言うように「公式を使う条件」と「公式の使い方」を体に染み込ませばたいてい解けてしまいます。その感覚を養うためにもなんの面白みもないこの問題集を使いました。

先程の対策紹介では漆原本の後エッセンスの前に使用したと書きましたが、実際はエッセンスの履修後に良問の風と併用する形でも利用していました。エッセンスの考えや解き方をより深く理解するためですね。

3周くらいやりました。

@良問の風

エッセンスシリーズの王道パターンは、3段階構成になっています。

エッセンス(インプット兼 入門問題集)

↓

良問の風(標準入試問題集)

↓

名門の森(発展入試問題集)

その真ん中のレベルにあたります。

過去の先輩が「少なくとも良問まではやっといたほうが良い」とブログに書かれていたので取り組みました。センター試験の問題も掲載されており、実際航大でもこれくらいの問題は出題されます。

が、正直エッセンスを極めていれば初見でも自分でも驚くほどにスラスラ解けてしまうのです。

5周くらいしました。

名門はやる必要ありません。

@ただよび

物理解説系YouTuberは何人もいらっしゃいますが、その中でも一番わかりやすいと思ったのでわからない所があればただよびの動画を見ていました。個人的にTry ITは合わなかったんですよね~

抜けている知識もあると思ったので最終的には公開されている動画はすべて見て、もちろん気になることがあったらエッセンスにいろいろ書き込みをしていました。

あまり有名ではないですが、このチャンネルもかなりお世話になりました。

ただよびに比べてアニメーションを使って視覚的(?)に説明してくれているので、すごくわかりやすかったです。どちらかというとただ予備よりこちらのほうがたくさん見ていたかもしれません。

エッセンスの全問を解説してくれるという、良い意味でヤバいチャンネルです。

わからない問題があれば見ていました。

@センター試験10年分(2011-2020)

実際には使用していません。

本屋さんで立ち読みしていて、物理にアレルギーを持っている人には良いな通った参考書です。

物理は簡単にいうと「自然現象を数式で記述する」学問ですが、参考書ばかりで勉強してしまうとリアリティに欠けてどうにもイメージしづらいという現象に陥ることが多々あるかと思います。

逆に航大の問題だとそのリアリティを出してきたりします(後述)。

この本では実際に高校物理で用いられる公式が現象が実生活とどのように関わっているのかや実験の過程が写真つきで紹介されていたので、そういったリアリティの無さに苦手意識を持っている方は読んでみても良いのかなと思います。

ちなみに、運動量と力積の範囲では「飛行機の逆噴射の仕組み」っていうコラムがあったりします。

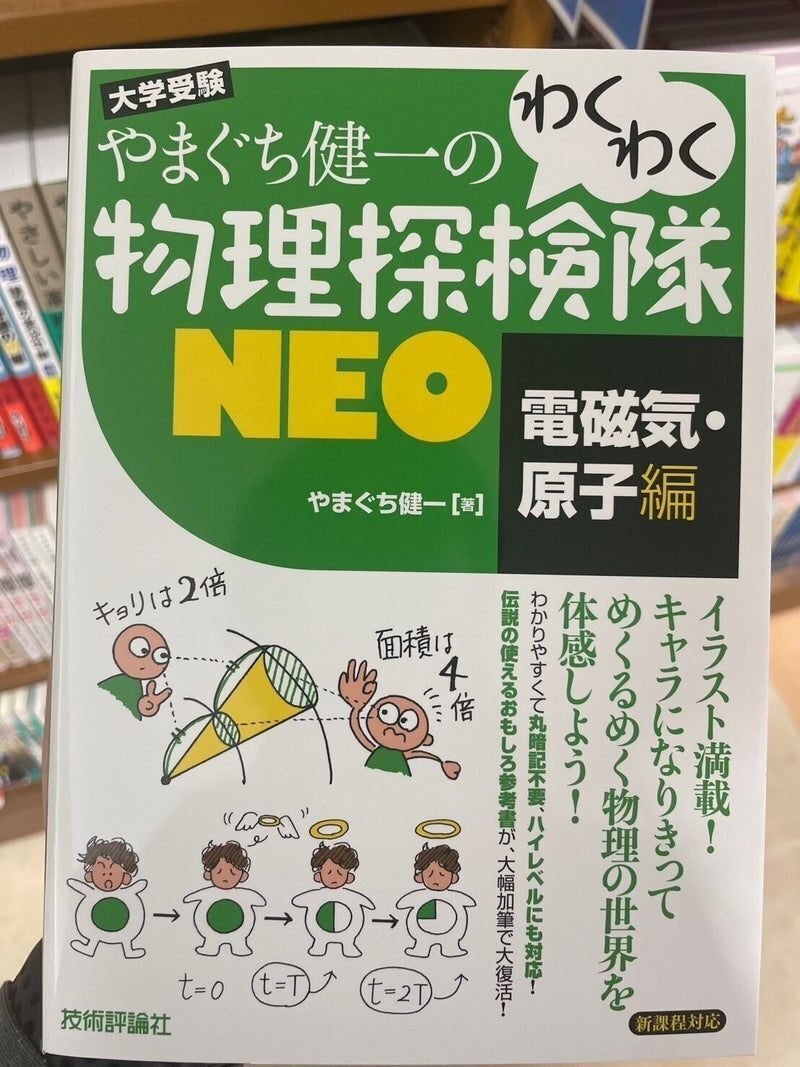

@やまぐち健一の わくわく物理探検隊NEO 「電磁気・原子編」(参考)

実際には使用していません。

電磁気の「交流」の範囲では、交流のベクトル表示という項目が出てきます。これがエッセンスではほんの一言でしか書いていないから分かりづらい!

この本では、そんな交流のベクトル表示について数ページに渡って解説されています。

立ち読みで良いので一読する価値ありです(ただしあまり置いてないです)。

ちなみに、今回紹介していませんが「力学・熱力学・波動編」もあります。元東進の超人気講師だったみたいです。そのため中身はかなり充実していて面白いです。

☆数学

ざっと全体を復習するために使いましたが、正直青チャですらオーバーワークだと感じています。

というわけで、定義や公式の確認と傾向からして「これでそうだな」と感じる例題だけをやりました(練習問題やExercisesはやってません)。

僕は大学受験に使っていたやつを残していたので青チャを使っていましたが、正直黄チャ(青チャより1つレベルの参考書)でも確実に事足ります。

もし数学をかじったことがなくて「今から新しくチャートを買う」という方がいれば、自信を持って黄チャにすることをおすすめします。

@受験の月

最強のサイトです。

いわゆる「抜けがちな知識」や「青チャにはのってなさそうな問題や裏技」が体系的に網羅されています。

詳しくは、

を見てください。

@センター過去問10年分(2011-2020)

センターの癖と航大数学の癖は似ているなと思っていたのでアウトプットのメインに使用しました。

物理同様そもそも公開するつもりではなく個人的にまとめたものなので超見にくいですし解答もついていません。答えを見つけられる人は使ってください。

大学受験のときに使ってた問題集です。

不要です。

オーバーワークすぎます。

アウトプットが少なかったのでやりはじめましたが、途中で必要ないと思ってやめました。

プラチカやるくらいなら時事や気象を眺めたほうが100倍賢明です。

使用していません。

物理ではただよびをメインに視聴していましたが、数学はTry ITのほうが適しているのかなと思います。というのも、Try ITって冗長すぎるんですよね。逆に言えば丁寧すぎるというわけです。

数学は範囲が広い上に単元ごとにも覚えることや解法がかなり多いのですし、更にはそれを覚えたうえで使いこなせるようになる必要があります。確かに「簡単」とはいっても覚えなきゃいけないことや理解しなきゃいけないことはたくさんあるので、初学者にとってはおそらく物理よりも数学のほうが厳しいのかなという印象です。というわけで、ただよびよりもTry ITのほうがをおすすめしてみました。

☆英語

大学受験時代に使っていたものです。

航大英語は超入門レベルの単語から英検1級レベルの単語まで出てきます。少なくとも、大学入試レベルの単語までは覚えておくようにしましょう。

英検1級レベルの単語が出ると言っても英検1級の単語帳を使う必要はありません。みんなわかりません。素直に大学受験レベルの単語帳を極めましょう。

正直おすすめの単語帳とかはなく、大学受験レベルの単語帳であればシス単じゃなくても何でも良いです。僕はたまたまシス単を持っていたのでやったまでです。

とにかく最低限1冊は仕上げましょう。

大学受験時代に使っていたものです。

大学受験では英熟語を真剣に取り組む派と取り組まない派に分かれると思いますが、こと航大英語に関しては取り組むことをおすすめします。というのも、大門Ⅰ,Ⅱで単なる「知識問題」として比較的出題されやすいからです。

1問のミスで合否が分かれてしまうような、そんな試験です。

やるに越したことはないでしょう。

が、解体熟語はあまりおすすめしません。

航大レベルにしては網羅しすぎというか難易度が高いと思います。

なにより分厚すぎて萎えます。

おすすめはネクステでやっちゃう方法です。

文法問題の網羅書ですが、Part3で熟語問題も網羅されています。

というわけで、熟語帳を買わなくてもこれ1冊で済むので一石二鳥です。

もしネクステで熟語をやらないとしても、たとえば英熟語ターゲット1000のような比較的基礎的な熟語帳が良いのではないでしょうか。

全人類買いましょう。

センター試験において文法問題の網羅書は必要ないと感じていたので大学受験時代には使っていませんでしたが、航大受験のためにわざわざ買いました。

Part1:文法(1~514)

Part2:語法(515~742)

Part3:イディオム(743~1244)

Part4:会話表現(1245~1364)

Part5:単語・語彙(1365~1474)

少なくともPrt1~2(熟語をネクステに頼る人は3も)までやりましょう。理想はPart5までまでをやりきることなので、時間がある方はやりましょう(時間がなくてもやるに越したことはないです)。

大問Ⅰ,Ⅱはネクステ丸暗記ゲーだと思います(もちろんそれだけではないけどね)。

ただ、あくまでこれは文法の網羅書ではなく文法問題の網羅書です。その点を履き違えないように注意しましょう(ネクステを極めたからと言って英文法を理解できるわけではありません)。

いちおう、語彙文法のインプット教材という位置づけでとりくみました。

TOEICの超超超有名な文法問題集です。

以前からTOEICの文法問題としてkindle版で所有していました。

大問1,2はTOEICの文法に似た問題がかなり出題されるので、語彙文法のアウトプット教材という位置づけでとりくみました。

TOEICのリスニング対策として以前からkindleで使用していたものです。

リスニングもTOEIC味がかなりあるので、毎日この教材に取り組んでいました。難易度もこれくらいだとおもいます。

@センター試験10年分(2011-2020)

文法知識の抜けの確認のために使いました。

毎度のことながら個人的にまとめたものなので超見にくいです。

航大英語でも和訳がある以上何かしらの解釈書は必要だと思います。

透視図やポレポレを勧めている方もいらっしゃいますが、僕は難易度的にオーバーすぎるんじゃないかなと思います。理由は概観と戦略で述べましたが、京大のようなめちゃくちゃ難しい構文をパズルのように解く英文和訳はまず少ないです。基礎的な解釈書で十分できます。

ということでおすすめはこの2冊です。初心者は上、中級者はしたといった感じです。ぜひ本屋さんにとって自分にあっている方を手にとって見て下さい!

逆にこの参考書がある程度理解できる方には解釈書は不要だと思います。

某英語系YouTuberさんがつかてたという単語帳。

かなりおすすめです。

超おすすめです。

実際に使ってはないのですが、このnoteを書くにあたってさまざまな単語帳や参考書を調査していたときになんとなく手に取ってみました。

掲載されている単語はシスタンと似た感じのため知っている単語も多いですが、最近はこの単語帳を回してます。

おすすめポイントは3点。

①ニュース記事が載っている

②大学受験志向の単語帳ではない

③CEFR基準(B2)で選定されている

ちなみにAmazonの出版社からのコメントでは

英字新聞やニュースを理解できるようになりたい、そのための語彙や時事英語の知識を身につけたいという方におすすめの1冊です。

「単語」を断片的に覚えるのではなく、生きた文脈ごと単語に触れることで、総合的に英語力を身につけていただきたいと願っています。

となってます。

まさにぴったりですよね~~

もし「あらたな単語帳を探したい」という方がいればこの単語帳をおすすめします。

(ちなみに某社リンガスキルもB2が目安となってますよね。)

実際には使っていませんが、これも本屋さんで立ち読みしていてかなりおすすめのできると感じました。

時事的な英字ニュースと和訳、文法的な解説がされています。

あまり有名な参考書(?)ではないですが、「英字ニュースに慣れていない」方にはかなりおすすめです!!!!!

一度本屋さん等で手にとって見て下さい。

かなりおすすめです。

大学受験時代、シス単を極めたあとに使ってました。

大学受験にフォーカスされているけれどもCEFR基準も採用されているので選定は良いです。また、語呂や語源が載っているので覚えやすいという特徴もあります。

ただ大学受験に特化しすぎているので航大受験に関しては不要かなと思います。(迷ったらシス単かcore1900選んどけ精神)

大学受験時代、LEAPを極めたあとにさらっと眺めました。

分厚すぎて萎えてほとんど触らなかったのでほぼ新品です笑

これは高校1年生くらいが向こう2~3年間を見据えてやる単語帳だと思ってます笑

というわけで今から手をだすのはやめましょう笑

航大って、たまにとんでもないレベルの単語を放り込んでくることがあります。英検1級くらいの。

ただ1級の単語帳を持っていなかったので、TOEFLの勉強をしていたときに使っていた単語帳をやり・・・かけてやめました。

それやるくらいなら物理をやったほうがマシだと思った次第です。

超有名な英文解釈書。

受験時代に使っていました。

復習のために一周しましたが、はっきりいってオーバーワークです。

ポレポレを持っている人がわざわざ買い直す必要はないと思いますが、何も持っていない状態から解釈書を探しているなら上記の英文解釈の技術で十分です。

ある程度英語ができる人が趣味程度にやるならOK。

同上です。

補足するとポレポレより高難易度です。

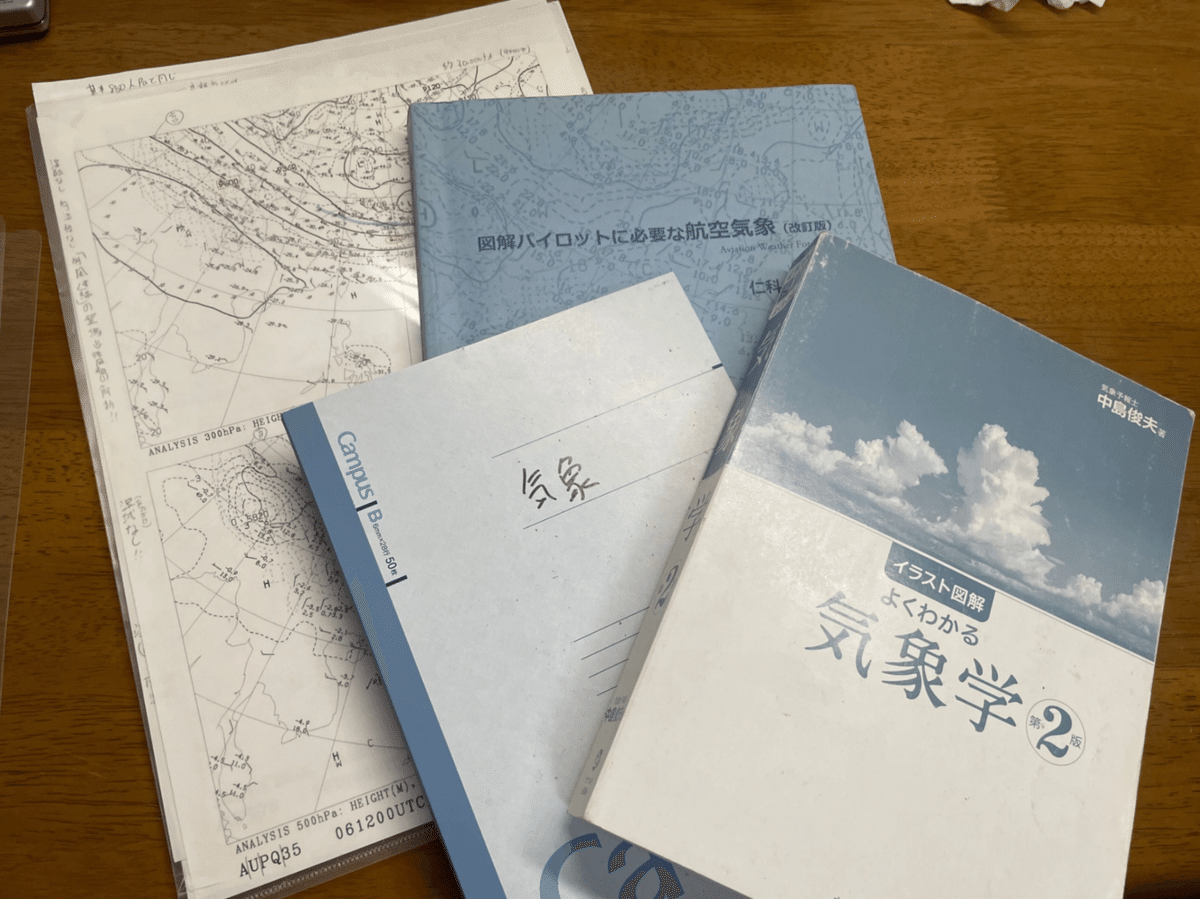

☆気象

気象予報士でいう「学科一般」にあたる範囲を漫画テイストで簡潔にわかりやすく書かれた本です。「雨はなぜ降るのか」「風はなぜ吹くのか」「なぜ空は青く見えるのか」といった事が書かれています。気象予報士に合格するにはこの本だけでは少し物足りないですが、気象の基礎はつきますしなにより面白いです。

ということで休憩時間に読んでました。

注意点として、よく出題されがちな天気図の読み方は気象予報士でいう「実技」にあたるためこの本には書かれていないので、他で補う必要があります。僕は普通にネットにあった情報から知識を入れました。

「異常気象に関する知識」の習得に使用しました。

正確な知識を求めるなら気象庁しかかたん。

高層天気図はここから見れます。

なかなか見る機会がないので新鮮ですが、わけわからないと思います笑

さすがに出題されることは少ないと思いますが、何が何を表しているのかくらいは覚えておくと良いかも。

モチベーション維持のため、航空気象の本を一冊持っていました。僕自身は下で紹介している「パイロットに必要な航空気象」という本を持っていたのですが、ある程度の気象の知識を持った今見てみるとあまりわかり易いとは思えず今おすすめするならこっちです。

「世界で一番わかりやすい航空気象」が絶版になってプレミアが付いてしまっている今、”カジュアルな航空気象の本”といえばこの本か下で紹介している本のほぼ2強ですが、わかりやすさで言えばこちらに軍配が上がると思います。

「航空気象」だけあって一般の気象の本に書いていない内容も盛り込まれていますし、読み物としても普通におもしろいです。

参考程度に、70回生からはこの本が航空気象の教科書に指定されているので、もし最終合格することができたら実際に授業で使うことになるかも!?(教科書が変わる可能性も十分ありますが・・・)

当時はおもろいと思って読んでたけど、気象の勉強しだしてからわかりにくいなと思いました。もし購入するなら上のやつがおすすめ。

先程のよくわかる気象学の「学科専門」編です。

先程の「学科一般」編では雨や風の仕組みが解説されているのに対して、この本では「気象庁がどのようにして天気を予報しているのか」に焦点が当てられています。

航大の範囲だと全ての知識を知っておく必要はないので買う必要はないと思いますが、例えば「ひまわり」の説明だったり「衛星観測画像(可視画像、赤外画像、水蒸気画像)違い」だったりは出てもおかしくないと思うので、余裕がある方は本屋で立ち読みしてみると良いかもしれません。

よくわかる気象学の「実技」編です。

完全なおまけです。

天気図や高層天気図から「気象を予測する方法」を学べます。

普通に内容としておもろいです。

ちなみに「学科一般」「学科専門」「実技」の3科目をクリアして初めて気象予報士の称号が与えられます(正確には気象予報士となる資格が与えられます)。

☆時事

@WBS

時事対策のメインです。

テレ東系列で毎日22:00~(金曜だけ23:00~)から放送されているニュース番組です。

スポーツや芸能といったニュースはなく主に国内情勢や経済に焦点が当てられており、「一般常識」の勉強としてもすごく役に立ちました。

この時間にテレビが見れるとは限らないので、毎日休憩時間にはTVerでWBSを見て、気になったニュースがあればスクショを撮って見返していました。

1.5倍や1.75倍で再生できるのもTVerの強みです。

このサイトの記事を1年分(前年7月~)を印刷してお風呂などで読んでいました。かなり詳しくておすすめです。

この本をざっと周回して、知らない知識等を洗い出してノートにまとめていました。

毎年3月と9月の発行なので、僕が実際に使用していたのは2022年の3月版です。

直前期はこのYouTubeの1年分を聞き流しながらランニングして、知らない知識があればスクショを撮ったりノートにまとめたりしていました(直前でないときは物理の解説を等を聞きながら走ってました)。

今どうなっているかはわかりませんが、重要度を示してくれていたのでかなり役に立った覚えがあります。

☆航空時事

航空時事としては無駄な記事(セールの情報等)も多いので、取捨選択が必要です。

☆一般常識

家にあったから使用しただけで、これである必要は全くもってないです。

「国会」「裁判」「選挙」「憲法」などなどは出題される可能性が高いので、、中学の公民分野に関する本は何かしら読んだほうが良いかとは思います。

☆旧総合1

かなりおすすめです。

多くの先輩方が紹介されていたので購入しました。

旧総合1で出がちな問題の解き方が網羅的に解説されています。

A,B,Cの3点を通る平面で切断したとき、頂点Pを含む側にできる切断面として妥当なものはどれか?

この展開図を組み立てて正六面体としたとき、ありえない図はどれか。

この展開図を組み立てたとき頂点アと重なるのはどの頂点か。

おすすめ度で言えば若干下がりますが、こちらもおすすめです。

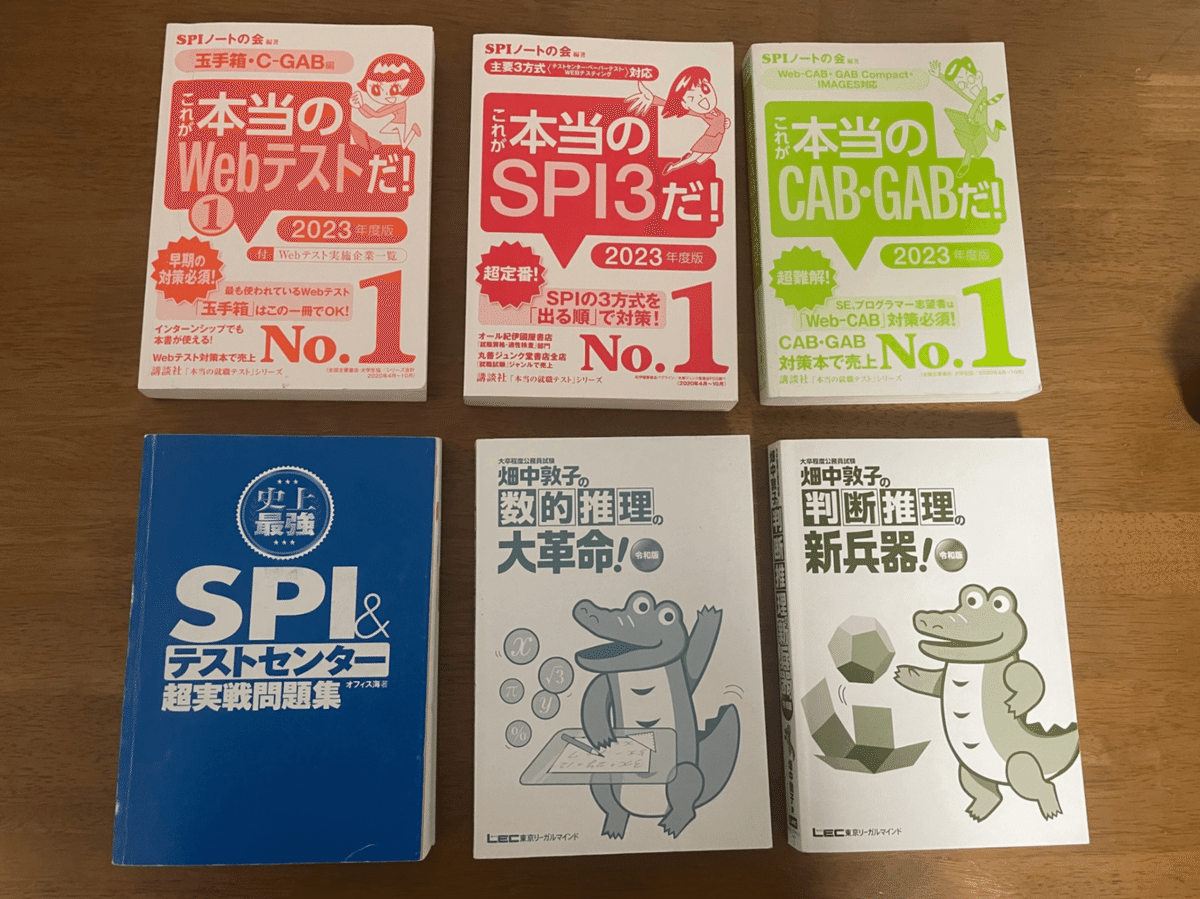

SPIの非言語に当たる部分が解説されています。

就活でよく使われる下記の参考書と比べると、いかに早く効率よく解くかに焦点が当てられています。

就活でも使っていたものです。

航大対策としては非言語のみをやりました。

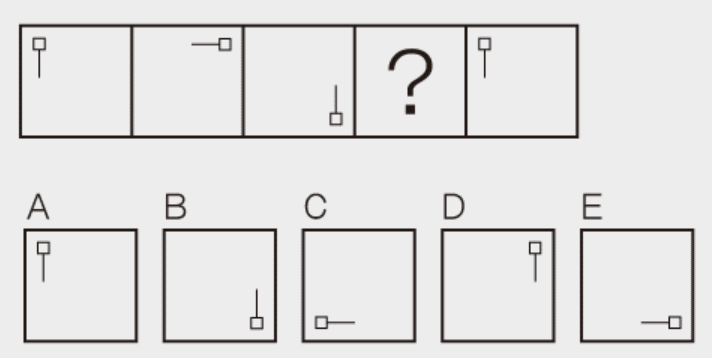

いわゆるCABの「法則性」という範囲がよく出ます。

ネットにも問題が載っているのでわざわざ購入する必要はなかったのかもしれませんが、多くの問題に触れたかったので購入しました。

例えばこの例題は簡単な部類ですが、法則性が複数個あったり複雑になっている問題も解説されていたので取り組んでよかったなと感じています。

@中学受験っぽい問題掲載のサイト

一例です。

適当に探しては解いてました。

持っていましたが使用していません。

青本と同様にSPIの参考書です。

R5の速度の問題はこの参考書で解説されている問題の数値を変えただけだったようなので、やらなかったことを後悔しています。

持っていましたが使用していません。

こちらはSPIではなく玉手箱の参考書です。

玉手箱はSPIに比べて図表の読み取りの重要度が高めのため、図表の読み取りの練習にはちょうどよいです。R5のような傾向が続くのであればこの参考書の重要度も高くなってくるのかなと思います。

持っていません。

先程紹介したワニ本の図表の読み取りバージョンです。こちらも同様に、R5のような傾向が続くのであればこの参考書の重要度も高くなってくるのかなと思います。