紡績糸・天然繊維の教科書〜基礎から応用まで

最近、TESのために紡績糸を勉強し始めたので、紡績糸に関する記事を随時アップデートしていきます。

綿紡績の工程

私がTESを勉強していて1番覚えにくいと感じているのが、紡績工程です。その理由は2つあります。1つは、紡績工程の名称が聞き慣れないものばかりである点(自分が悪い)と、もう一つが各工程の作業が似ていて何を目的に同じようなことをしているのかわからなくなる点です。今回、綿紡績について正確に覚えていくために記事内でまとめてみようと思いました。それでは、各工程を説明していきます。

綿紡績の工程は、混打綿・梳綿(カーディング)・精梳綿(コーミング)・練条・粗紡・精紡の6つですね。ただし、コーミング工程は高級な綿糸を作るときだけです。コーミング工程のない糸をカード糸、コーミング工程を行う糸をコーミング糸と言います。カード糸とコーミング糸についてをは下の方で詳しく書いています。

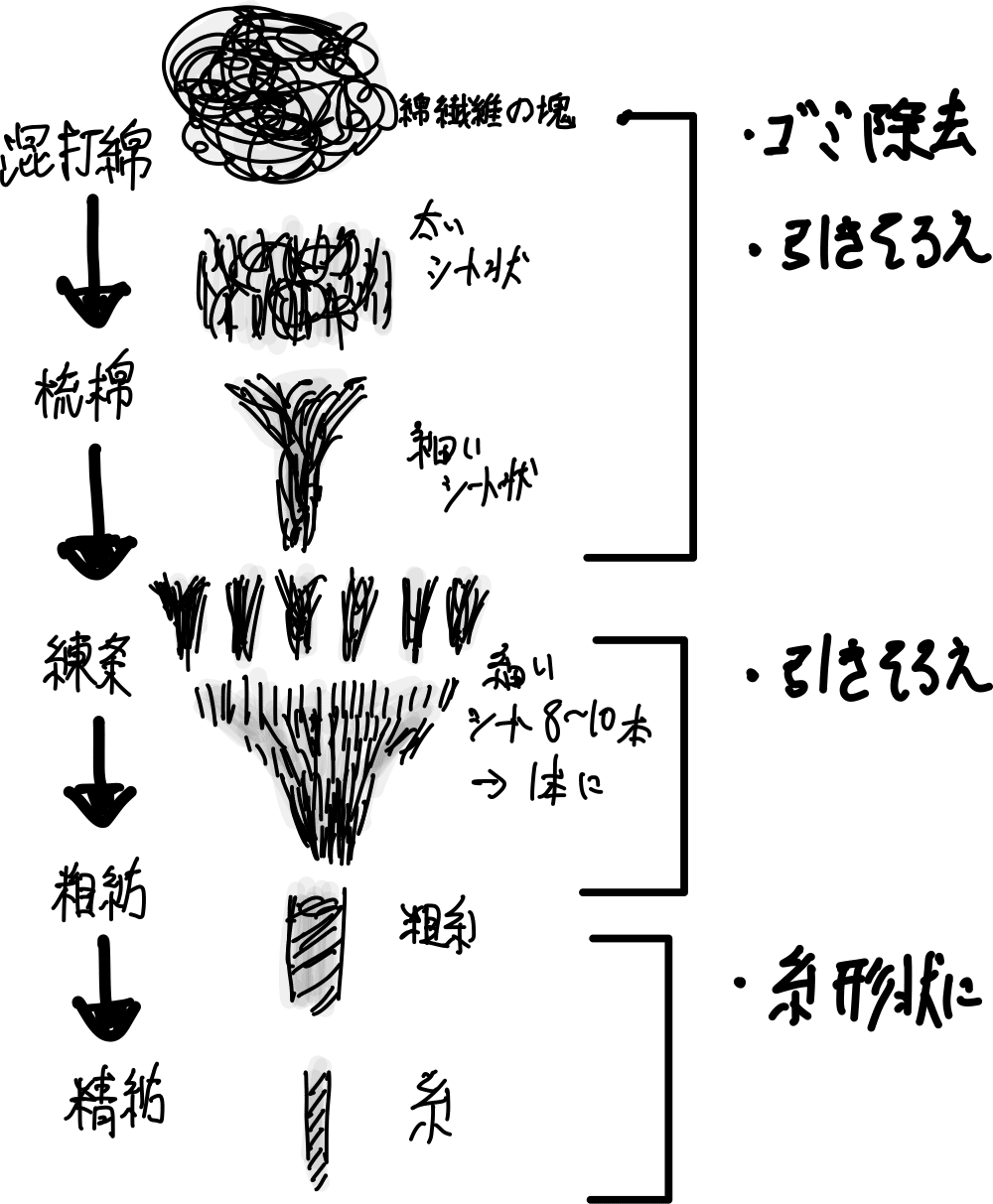

各工程の目的は、①ゴミの除去・②繊維の引き揃え・③糸形状にするの3つです。

どの工程がどの目的で行われているかをまとめると以下のように分けることができます。段階を踏んでいくにつれて細くなるイメージも持っておいてください。

①・②→混打綿・梳綿(カーディング)・精梳綿(コーミング)

②→練条

③→粗紡・精紡

各工程をもう少し詳しく説明すると以下のようになります。

混打綿:綿についているゴミ(土や枯れ葉など)や短い綿をざっくり取り除く工程、綿の塊をシート状にする工程でもある

混打綿の目的:ゴミを取り除くため

梳綿(カーディング):ゴミを取り除く最終工程、太いシート状の綿を細いシート状(スライバー)にする工程でもある

梳綿(カーディング)の目的:ゴミをほぼ完全に取り除くため

精梳綿(コーミング):未記入

精梳綿(コーミング)の目的:未記入

練条:スライバーを8〜10本(※本数は工場による)、引き揃えて伸ばすことで、綿の品質を平均化する工程

練条の目的:色んなスライバーを混ぜ合わせた方が品質に偏りが少なくなるため、また、繊維の向きを引き揃えるため

粗紡:スライバーを細くして糸(粗糸)にする工程

※粗糸が大体、1番手の太さ

精紡:粗糸をさらに細く伸ばして、目的の太さにする工程

※精紡糸が大体、30番手の太さ

紡績糸の各種特徴

カード糸について

糸を作る過程で、余分な繊維を取り除くカーディング工程を行い、一般的に5%程度の短い繊維を取り除きます。 光沢はあまりなく、毛羽多めなのが特徴ですが、安価に作ることができます。

サラッとしていて固めな風合いです。

コーミング糸について

糸を作る過程でコーミングを行い、約20%の不良部分を取り除きます。

短い繊維をさらに取り除くことで毛羽立ちが減り、ツヤのある、やわらかな高品質な生地に仕上がります。また、洗濯をしても生地表面に毛羽が出にくく、生地表面の美しさが長持ちします。

精紡方法について

精紡方法によって様々な糸が出来上がります。

リング精紡とコンパクト精紡の2つについてはニッケさんのホームページにわかりやすい資料があったので、共有させていただきます。

リング精紡は、毛羽はありますがふっくらした糸ができます。

コンパクト精紡は、空気で毛羽を抑えるため滑らかなふくらみの少ない糸ができます。

それぞれ風合いが異なりますので、用途によって良し悪しがあります。

引用元:ニッケhttp://www.nikke.co.jp/business/Lines_1/tech/compattolana.html

紡績機械

綿の特徴

綿は、綿花という植物かつくられます。

綿繊維は、綿花の種の周りに生えていて、花が散るとコットンボールと呼ばれる実を結びます。綿繊維はこのコットンボールの中で成長し、そのコットンボールが開くとそれらがむき出しになります。そして、このコットンボールを集めて綿糸をつくっていきます。

綿はセルロースと呼ばれる物質が主成分で、表面には脂質の一種である蝋質でコーティングされています。そのため、蝋を取らないと吸水性が悪かったりします。

また、綿はミクロフィブリンと呼ばれる物質が螺旋状に並んでいるためねじれがあり、繊維の内側は空洞になっています。そのため断面は円形ではなく、ところどころで偏平になっています。

このような繊維構造のため、加工がしやすく、かつ主な特徴には以下の通りです。

・天然のねじれがあり、繊維同士と絡まりやすく、糸にしやすい。

・肌触りが良く、吸湿性に優れている。

・軽量ながら保温性に優れている。

・薬品に強い(特にアルカリ)。

綿は、曲げるとなかなかまっすぐにならず、シワになりやすい欠点もあります。そのため、硫黄分が含まれる薬品などでシワになりにくくする防シワ加工が施されることもあります。

また、アルカリの液体に浸すことでより光沢のある繊維にすることもでき、これを「マーセライズ」または「シルケット加工」と呼びます。

この他、余分な毛羽立ちをガスバーナーで焼いたり、微生物によって分解させたりして光沢を出す方法もあります。