Fランどころか日大未満も全廃して、私立大助成金を減らし国公立大学の学費を下げるべきーNOTE記事を拝見して

拝見した。

未成年の無能力

未成年が法律上の契約行為能力がないことと、社会で働いたり生きてく上で起きるコンフリクトは否めない。

親権者同意がなければ、借金もできない。家も借りられない。

このバグは毒親持ちに地獄を見せる。

18歳成人で多少変わるかもしれない。

民法において成年は「一人で有効な契約をすることができる年齢」であり、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味がある。そのため、2022年4月からは18歳・19歳の人でも携帯電話の購入や、アパート・マンションの賃貸契約の締結、クレジットカードの作成、マイカーローン契約の締結などが親の同意を得ずにできるようになる。なお、これまで16歳だった女性の婚姻開始年齢は、2022年4月1日から18歳に引き上げられる。

奨学金の契約主体が、本人になり家賃も奨学金で払えるレベルなら救われるだろうか。

大学進学は投資でもあり、リターンが望める大学、就職が決まりやすい学部学科を目指すことが大事だと思う。

木簡を読んだり、マルクスを研究してお金持ちになるのはなかなか難しいと思うが、電気電子工学科やら情報工学なら食うに困りにくいのではないだろうか。

リターンを考えない勉強するための大学進学は有閑階級の娯楽だ。

貧困脱出が目的だというなら理系に進むべきだろう。なんなら工業高校、高専で大企業就職が良いだろう。

学費問題

まとまっている。

一方、国立大は、高度成長期まで学費が低く抑えられ、70年度の年間授業料はわずか1万2000円だった。物価が上昇するなかでも、学費は「公共料金」とみなされ値上げには慎重だったからだ。

だが、70年代に入るとこれが一変する。私立大との「学費格差」が問題視されたためだ。私立大の学生数は国公立大の3倍。その学費が高騰し私学助成も始まったため、「是正」を理由に国立大の学費は毎年のように値上げされた。04年度には国立大の入学金額は私立大平均を超える。

こういうことなのだ。民業圧迫ですな。

しかし私立文系大なんか増やす必要かけらもなかったと思うが。

1970年代に新設された私立文系大で早慶MARCH日東駒専、関関同立に迫る高難易度、就職先を勝ち得たところってあるのか?

寡聞にして知らない。

学生数を増やしても

この50年間の学生数・学校数の推移をみると、大学の学生数は1971年度146万9,000人から2020年度291万6,000人へ倍増(198.6%)している。設置者別では、国立大学生28万3,000人(189.3%)、公立大学生10万9,000人(320.8%)、私立大学生105万6,000人(195.8%)とそれぞれ増加した。

学校数も増加を続けており、1971年度389校から2020年度795校と、約2倍(204.4%)に増えている。設置者別では、国立大11校、公立大61校、私立大334校の増加。さらに2019年度から誕生した専門職大・短大(公私立で11校が開設)も今後増える予定があるという。

学生も増え続けている。

進学率は5割に達した。しかし本当にここまで大学進学率を上げる必要があるのかは実に疑わしい。

日東駒専未満、Fラン大学への投資にリターンはあるのか?

Fラン大の教育能力はほぼゼロだし、選抜もされていない。

なのに私学助成金は受け取ってる。

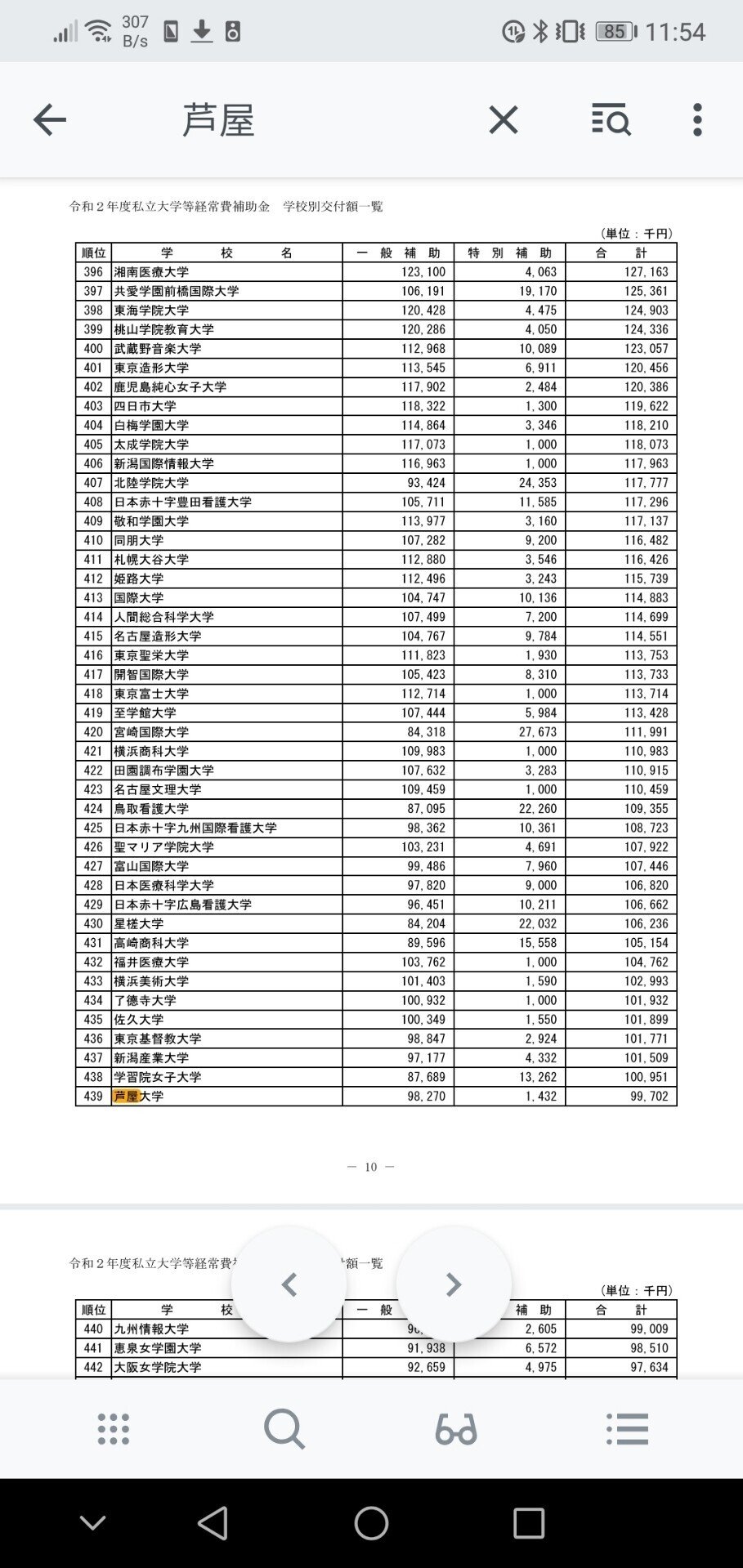

芦屋大学は約1億円/年。

100人の優秀で金のない学生を学費負担から解放してやれるくらいの額だ。

馬鹿に学士というアクセサリーをつけてやるために賢い人間に金を回さない。

本当に愚かな行為だ。大学進学率は世代の16%~27%でいいはずだ。iqの分布から考えても。

金のある境界知能に大学はまさに豚に真珠、猫に小判。

芦屋大学は814人学生がいて、一億円が私学助成金として払われている。一人あたり12万円。

結論

Fランに税金投入するようなムダ。これは害悪だ。

理系国公立大学の学費を下げていく、もしくは不幸な生まれの高知能児童を救うほうが望ましいだろう。

そして小学校から留年ありにしていくことも重要だと思う。足し算引き算で躓いた子をそのまま進級させることで、掛け算についていけるわけがないのだから。

人には向き不向きがある。