サンマ打つなら絶対に身に着けろ!5Bと4種の余剰牌比較!

おBANです!最近サンマの勢いがヤバいですよね!私は15年ぐらいサンマをやっていますがようやく時代が追いついてくれてとてもうれしいです。

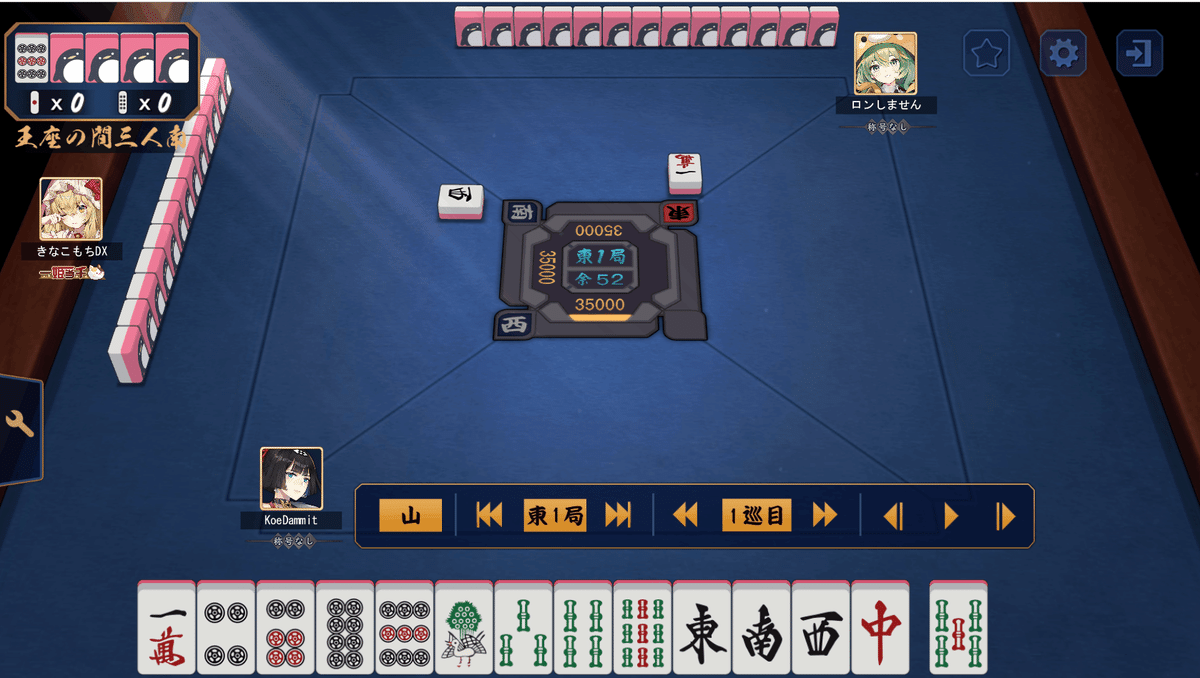

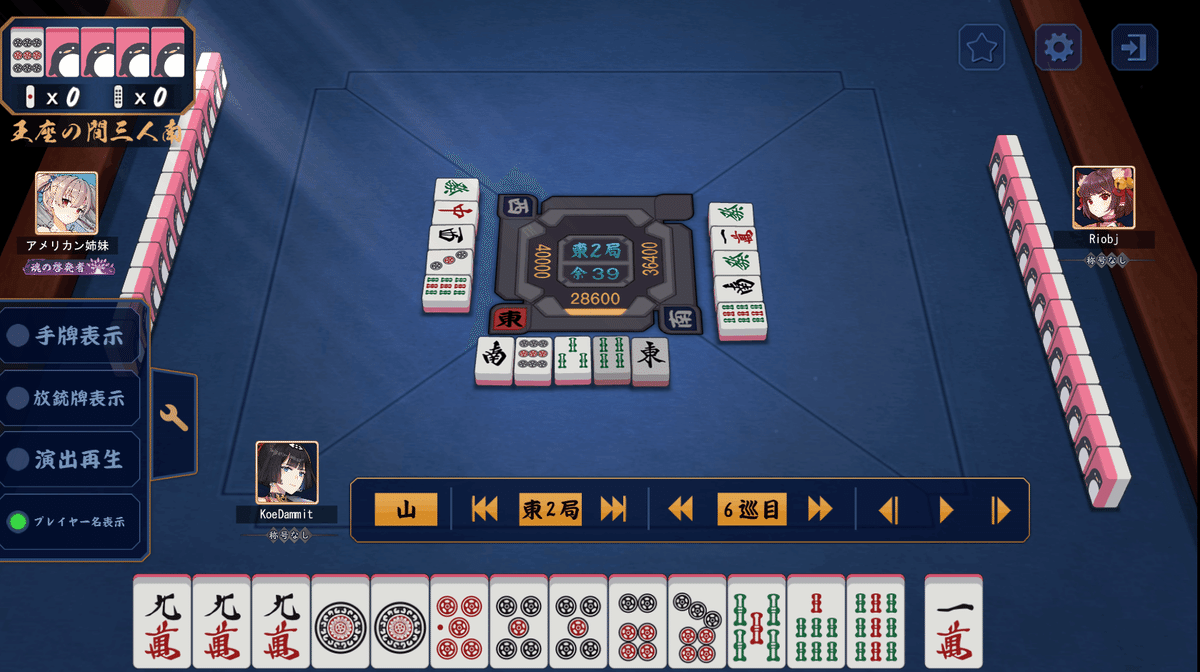

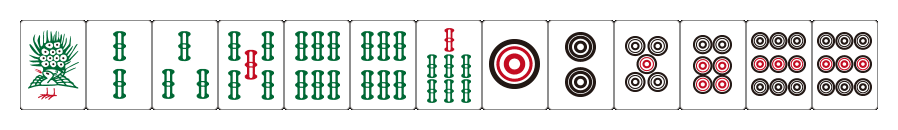

三人打ちには無数のルールが存在します。ツモ損有無や、赤の枚数、抜きドラ、東天紅など少しの要素で最適な戦術が変わっていきます。ですから三人打ちの戦術書はあまり多くありません。しかし、共通していることが一つあります。それは5ブロック作成と余剰牌の比較です。どんなルールの下であってもこれを疎かにしている人は勝てません。さて、試しに問題を出してみたいと思います。序盤の牌姿です。何を切りますか?すべてフラットな場面だと思ってお答えください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

数牌を切ったら不正解です。(19mは字牌扱い)

特殊な盤面を除き三人打ちでは5ブロックが揃う前に字牌を抱えて数牌を持つことは法律で禁止されています。

法律で禁止はされていますが、あちこちで見かけます。歩行者の信号無視みたいなものですね。

三人打ちはドラが多いルールが殆どで、手役は二の次になります。ですから一刻も早く聴牌を入れたほうが有利になることが多いです。サンマの最強は先制聴牌と言っても過言ではありません。聴牌するには5ブロックが必須です。その元となるのが数牌なのです。特に1,9は軽視されがちです。

「そんなの分かってるよ、でもペンちゃんやカンちゃんができるぐらいなら字牌を重ねたいんだよ。」

という方も多いかもしれません。しかし字牌重なり3枚に対して、1,9の有効牌11枚はそうそう覆りません。ドラだったときや、ホンイツを狙える時ぐらいです。今更かもしれませんが1のくっつきについておさらいしていきましょう。

1に1がくっつく

アタマになったり、シャボ待ちなります。アタマになった場合字牌の次に守備力があります。また、1がシャボ待ちになった場合、5~12巡目のアガリ率は54%では36,47の亜両面やノベタンのアガリ率56%と同じぐらいの待ちになります。(出典:みーにん)

めちゃ強いですね。

1に2がくっつく

このペンチャンを嫌う人は多いと思います。たしかにこのターツは愚形の中では最弱と思われがちです。両面に変化しないからですね。456カンちゃんは周囲の牌を引くと両面に変化しますが、ペンチャンは変化しません。しかし、強いシャボ待ちに変化します。1を引くと上で述べた強シャボになり、2を引いてもそこそこのシャボ待ちになります。ペンチャン嫌いの人は評価を改めましょう。

1に3がくっつく

言わずもがな。カンチャン最強です。両面変化もするし、1の強シャボにも変化します。めちゃくちゃいいターツです。

1,9からはとてもいいターツができることが確認できたと思います。もちろん上記のターツよりも字牌を重ねたほうが良いターツではありますが、できやすさを考えれば覆ることはありませんね。

三人打ちの初心者や、ヨンマからサンマに転向した人がよく5ブロックが揃う前に字牌を抱えて数牌を切ってしまっているとこをよく目撃します。

雀魂では玉の間だけでなく王座の間でもよく見かけます。

まずは

5ブロックできるまで字牌を切る!

これを徹底しましょう。何を当り前のことを言っているんだと思うかもしれませんが、牌譜を見返してみてください。数牌を打ってしまってる人が多いと思います。最近5Gという高速ネット回線が普及していますね。それにちなんで最速で5ブロックを作ることから5B(ファイブビー)と呼んでいます。配牌を開いたらまずは5Bです。これができないとただのカモです。

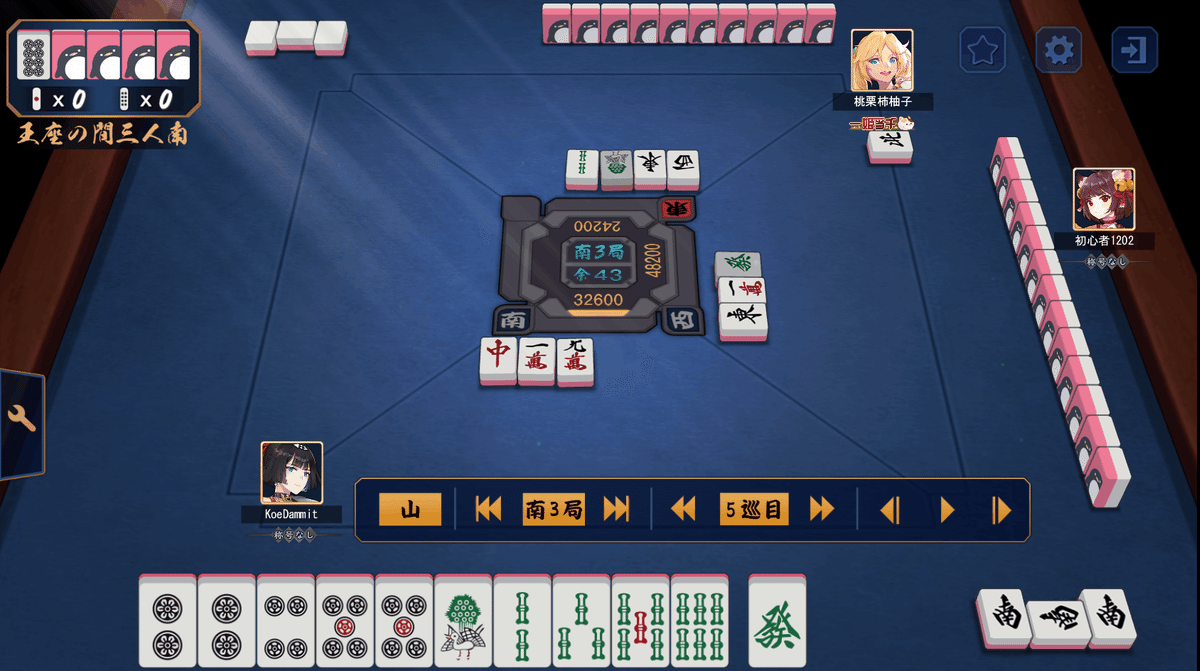

本題はここからです。5B状態では聴牌まで必ず余剰牌が存在します。一向聴では1枚、二向聴では2枚存在します。その余剰牌の役割をしっかりと認識し、比較ができない人が多すぎます。王座の間でもできていない人がたくさんいます。これから、余剰牌の役割とその比較を説明していきます。

まず余剰牌の役割が4種類あります。分かりますか?

4種類の余剰牌

余剰牌の役割1 【安牌】

文字通り相手のリーチに対して備えるものですね。みんな安牌が大好きです。上の図で言うと西ですね。8巡経ってて西が生牌の場合そんなに安全ではありません。実践盤面を挙げると

ツモってきた9mが余剰牌になります。

余剰牌の役割2 【強化】

フォロー牌と呼ばれているものですね。ターツにくっつくことによって聴牌までの速度を上げてくれます。

この場合3pもしくは1pが強化牌です。カン2pに3pがくっつくことによってシャボの受け入れができターツが強化されています。9sと3pのシャボ受けに1pがくっついて強化されているという解釈の仕方もあります。どちらの解釈でもOKです。

界隈ではフォローと言われていますが私は強化と呼んだほうがしっくりくるのでこれを呼んでいる皆さんにぜひ布教してほしいですね。実践譜を出すと

このようにメンツの完成を助けているのが強化の余剰牌です。強化の余剰牌の持ち方はとても大事で、強化するターツを選択する場面が頻出します。その選択についてはまた別の記事で。

余剰牌の役割3 【愚形解消】

くっつくことによって愚形ターツを払っていけるようになる余剰牌です。聴牌時の待ちの良さを助けてくれます。未完成メンツがすべて両面ならいいですが、そうはうまくいきません。ペンチャンやカンチャンの愚形が存在します。愚形リーチが多い人はこの余剰牌を切ってしまっている可能性があります。

この場合6sが愚形解消牌です。だれしもペン3pでリーチしたくはないですね。そこで余剰牌6sが機能します。4578sを持ってくれば新たに両面ができて12pと払っていくことができます。以下は実践譜

現在カン4pと69pのイーシャンテンです。持っている7sに6sや8sがくっつくと35pを払って両面×両面のイーシャンテンに構えることができます。こういう7sを安牌と交換してしまう人は愚形リーチが多くなってしまいます。

258sのイーシャンテン。両面×両面に見えますが、二度受けはイーシャンテンにおいては良形とは言えません。一つ前のカンチャンと両面のイーシャンテンと受け入れ枚数が一緒です。聴牌したら良形なだけでイーシャンテンの形としてはいいものではありません。言うなれば亜良形でしょうか。それを解消してくれるのが3pです。13467sを引けばアタマが振り替わり二度受けを解消できます。例えば6sを引くと

7sを切って245p256sのイーシャンテンに変化しました。受け入れは19枚で11枚から大幅に受け入れがアップしています。

余剰牌の役割4 【打点】

持っていることによって打点上昇が見込める余剰牌です。

最もよく見るのがドラですね。赤5pは聴牌に対して何も機能していませんが、4pが入ったときに打点が上がります。また、5pそのものを引くとアタマが振り替わったり、6pを引いても89pを切って赤が使えるようになります。また、役を狙えるようになるパターンもあります。

2pから入ると一気通貫ができますね。

この2例は皆さん分かっていると思いますが、サンマにおいて最も見逃してはいけないものはホンイツへ渡れる余剰牌です。これを見落としてしまっている人をよく見かけます。

安牌として1mを取っておいて9sを切ってしまう人をよく見かけます。しかし789sを引くと23pを払ってホンイツになりますね。ホンイツを狙うかどうかはさておき、9sが打点アップの余剰牌であることに気づいていなければなりません。

9sをツモ切りしてしまいそうですが、打6pとしておけば両面×2の一向聴を維持したまま56789sを引いたときにホンイツになります。次は実践譜です。

3pが打点の余剰牌になります。ドラが5pで2p3p5pを引くと打点上昇の可能性が出てきます。また、愚形解消の役割も持っています。

以上が余剰牌の主な役割です。打牌するときになんとなく切るのではなく、余剰牌の役割を把握→比較→打牌というプロセスを経なければなりません。

何も機能していない余剰牌【惨牌】

この2pですが、何にも機能していません。この牌を持ってしまうと惨劇が起こることから、惨牌と呼んでいます。惨牌は6ブロックになった後のターツ外しで持つことになりますが、一刻も早く機能する牌に変えましょう。惨牌をなんとなく残してしまっている人は切り遅れや放銃が多くなってしまいます。

機能の複合

また、余剰牌の機能は複合します。下の盤面を見ていきましょう。

間違っても1pを切ってはいけません。特殊機能牌破棄罪で最大16000点の罰符を取られます。

1pの機能を見ていきましょう。

まずは2人に安牌ですね。そして5pを持ってくれば一通が狙え、1345p引きで両面が確定する一向聴になります。

つまり、安牌であり、愚形解消牌であり、打点牌であるのです。

複合した機能を持つ牌はとても重要です。それを見落とさないようにしましょう。

まとめると余剰牌は4種類の機能があります。

1.【安牌】

2.【強化】

3.【愚形解消】

4.【打点】

それでは実践譜を見ていきながらどのように余剰牌を比較していくのか説明していきます。あくまで余剰牌の役割の把握と比較の仕方の話ですので私の打牌選択自体ではなく、その打牌に至るまでの思考法を学んでください。例えば次の牌姿で余剰牌の機能を考えてみましょう。

7s→強化

7p(9p)→強化

として機能しています。ここに8sをツモってきました。

すると7sの機能が変わります。

7s→愚形解消

7p(9p)→強化

となります。多くの人が7sの機能を考えずに切ってしまいます。この牌姿から7s、7p、9p何を切ってもいいのですが、比較をして切るが大切なのです。

また、これは先制聴牌するまでの話です。他家に先制聴牌を入れられたら全く話が変わります。

以下は実戦譜です。私がどのように選択しているか参考にしてください。

実践譜1

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?