悪路での走り|ジムニーSJ30までの道のり⑪(いったん最終回)

20代の終わり頃、ようやくくすんだ赤色のジムニーSJ30を手に入れて、彼と一緒にたくさんの景色を見て、いろいろな体験をしました。

そして、多くのジムニー乗りと同様に、ジムニーのあちこちを、しっくりくるように変えていきました。その頃の写真はネガに残されているのですが、ネガを映像化する機材が手元にありません。そこで、詳しくはまたあらためて書きたいと思います。

今回は、ジムニーの悪路での走りのことを少し書いて、ひと区切りとしたいと思います。

🚙どこまでも入っていける車

ジムニーSJ30でたくたんの海岸や様々な地形を走って感じるのは、心強さと安心感でした。未舗装の砂浜や泥の道で、その地形にはまって動けなくなってしまう(スタックしてしまう)ことは一度もありませんでした。

これが、この車を売ってくれた店員さんが言っていた、「高速道路は苦手だけど、悪路では粘る」ということなのだと思います。歩く速さと力強さで止まらずに進める感じは、登山靴で山道を歩いている感じに似ています。

「速くは走れないけれど力強い」という、一見矛盾しているような性質はどのようなものによるのでしょうか。今回は、ジムニーSJ30のいくつかの特徴を挙げてみたいと思います。

(1)サスペンション

当時、ジムニーの悪路走破性について、よく言われていたのは、採用されていたリーフリジッドという板バネのサスペンションでした。このサスペンションの、柔軟性がありながらよく伸びよく縮む性質が、凹凸のある悪路に追従できるのです。しかし、乗り味が硬い特徴があります。路面の小さい段差がゴツゴツと車内に伝わる様子は、トラックに似ています。当時、既に乗用車にこのサスペンションを採用している車はほとんどなくなりつつある中で、ジムニーは、頑なにこの板バネを継承していました。【写真1】

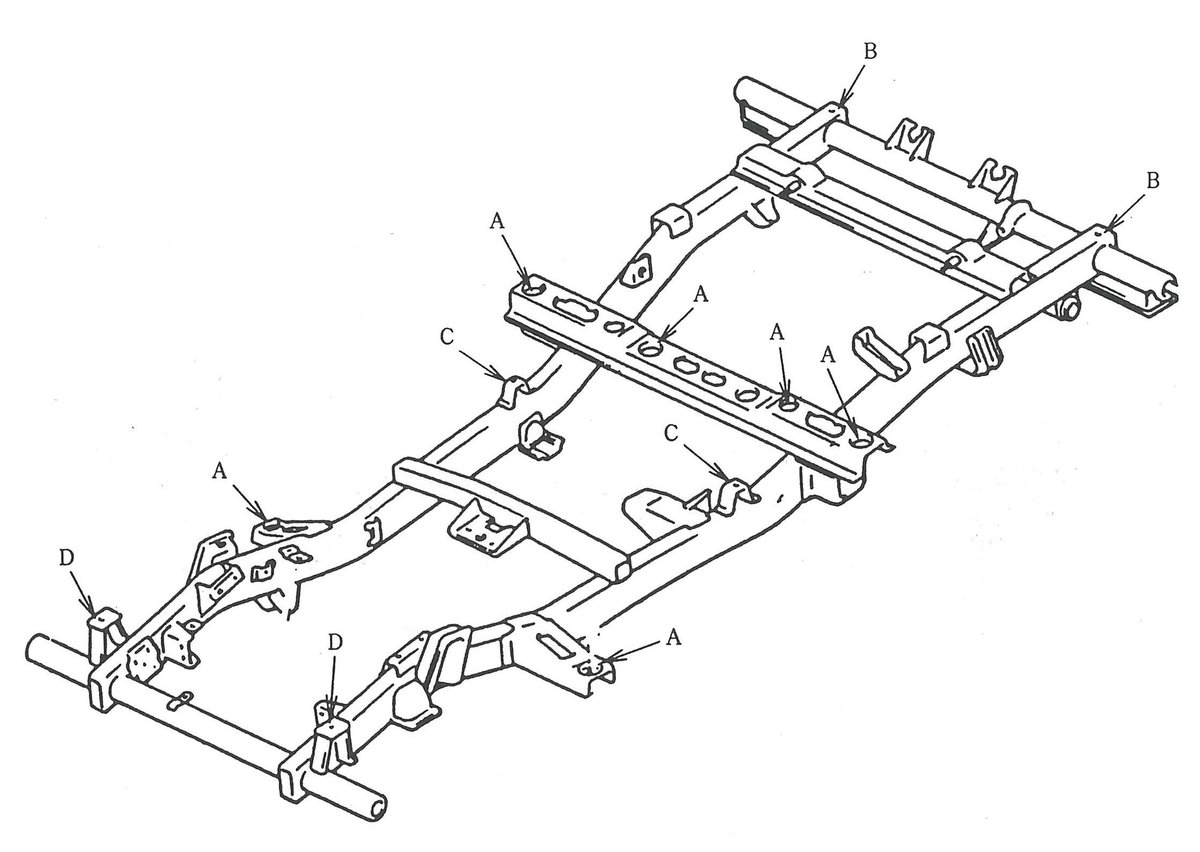

(2)ラダーフレーム

ジムニーに乗っていると、写真のようなねじれる負荷に対して、車体が歪むような感覚がありません【写真2】。それは、車体の構造にあるようです。ジムニーは、ラダーフレームと呼ばれる梯子状の頑丈な鉄骨の上に、車体が乗っている構造を採用していました。

当時、同じ軽自動車枠で販売されていたパジェロミニが、乗用車登録でモノコックボディを採用していたのと対称的です。ジムニーは貨物車登録で、トラックと同じラダーフレーム構造でした。【写真3】

そして、今回資料を見ていて知ったのは、ジムニーSJ30は、海外輸出用のSJ410の構造と部品を転用して設計されたことでした。1000CCの車重と負荷に耐えられる構造に、軽量の550CCエンジンを搭載しているため、駆動系やシャーシーフレームは「過剰品質の塊」なのだそうです。これが、悪路で他の四輪駆動車が壊れるような乱暴な走りをしても、SJ30が滅多に壊れない理由なのだそうです。

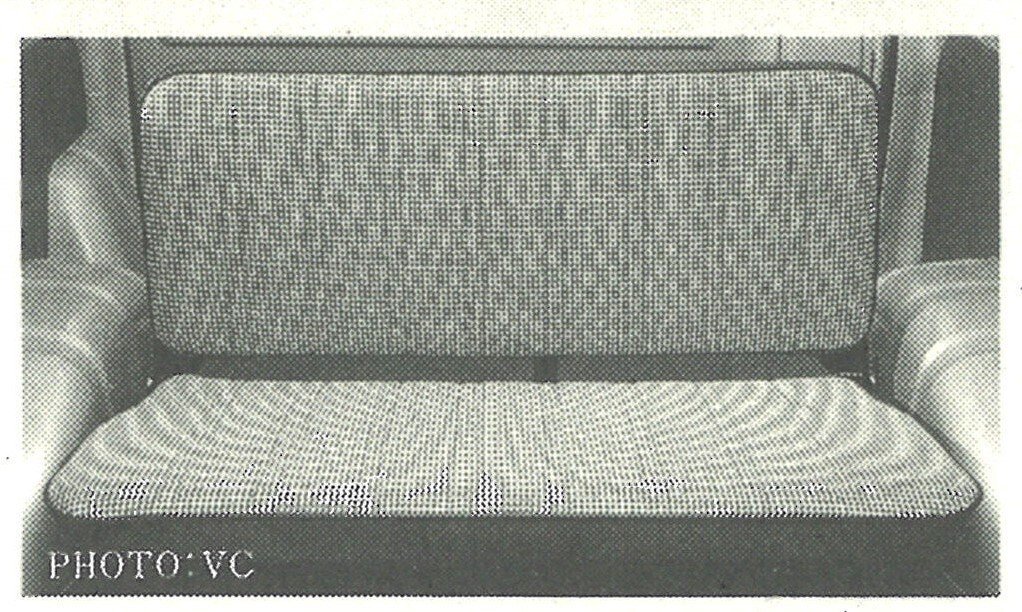

一般にはあまり知られていないことですが、ジムニーは貨物車登録です。したがって、後部は座席を畳んだ状態で「荷室」とみなされます。その荷室長は図のとおりですが、その数値を見てわかるのは、後部座席の畳んだ時の厚さが10センチ未満だということです。貨物車の規定は、後部座席を畳んだ荷室長が、前方の乗用長よりも長い必要があります。そのため、短い車長のジムニーの後部座席は、畳むと非常に薄くなる構造になっています。

これが、「ジムニーの二列目シートには人が座れない」と言われる理由です。座席は、板でできたベンチ状の椅子です【写真5①②】。

ジムニー乗りは、よくこのベンチを外して車重を軽くしていました。私もすぐに外して、アパートのベランダで保管をしていました。

修理と車検を兼ねて車をスズキに入れた際に、「後部座席がないと乗車定員が変わってしまうので持ってきて」と怒られました。しかし、再び家まで走るとジムニーが路上で止まってしまう可能性がありました。それで、家に帰り、畳んだシートを手で持って、路線バスで持って来ました。それほどに、ジムニーの後部座席はペナペナの板なのでした。実は、この後も、スズキの人には何度も怒られることになりますが、それはまた今度の機会に。

【写真5①②】後部座席

貨物車として、後部窓の内側には、ガラスを積載物から保護するためのバーが横に走っているのは、以前書いたとおりです。この荷室の窓【写真6】、一見はめごろしのように見えますが、実は開きます。レバーを手動でパチンと起こすことで、ガラスの後端部を3~4センチ位を開けて、隙間から換気ができるようになっているのです。

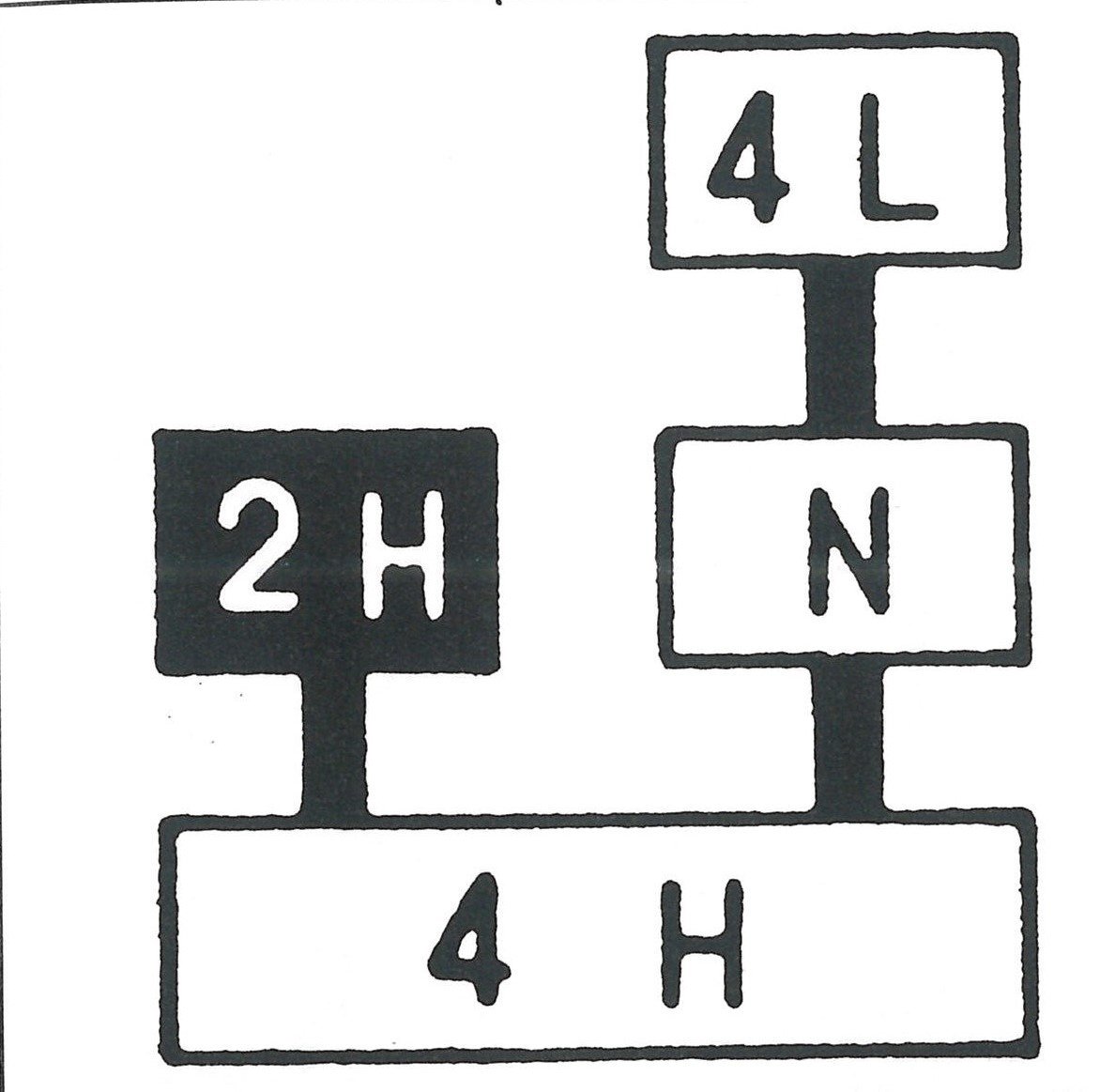

(3)副変速機

これが、他の四輪駆動車と一番違う機構なのではないでしょうか。マニュアル車のギアではなくて、それとは別に、ジムニーにはトランスファーレバーというものがついています【写真7】。

トランスファーは、副変速機ともいい、動力を前後の車軸に分配する装置です【写真8~10】。

レバーは図のとおり、2H(二輪高速)、4H(四輪高速)、4L(四輪低速)を切り替えられるようになっています【写真11】。これを4Lに入れることによって、歩くような粘りで動くのです。

(4)アングル

車は、勾配や突起で車の前後や下部をぶつけないために、最低地上高(地面からボディ下の高さ)とは別に、3つの角度が課題となります。1つ目が、急勾配に進入する時に前をぶつけない「アプローチアングル」、2つ目が勾配の終わりに、出口で後ろをぶつけない「デパーチャーアングル」、3つ目が突起で下をぶつけない「ランプブレークオーバーアングル」です。ジムニーは、これらの角度が非常に大きく設けられて設計されています【写真12】

(5)車重

SJ30のオフロードでの走りは、よくオフロードバイクに例えられます。砂や泥濘地にタイヤが埋もれてしまわずに、サラリと乗り越えてしまうようす。そのひとつの理由はSJ30の車重にあるのだと思います。SJ30は1981年5月に発売され、比較的大きな改良があった1983年7月の2型、1984年の3型を経て、主に内装や装備面のマイナーチェンジで5型まで続きます。

車重は、メタルトップで装備が一番多いグレードで、1型が745㎏、2型が760㎏、3型以降は770㎏となっています。次世代の660㏄のJA11バンが各世代が850~870㎏なので、SJ30はこれより約100㎏軽いことになります。その軽さの理由は、2ストロークのエンジン構造や、パワステが搭載されていないことのようです。

また、幌のフルメタルドア車で、前390㎏、後350㎏という重量配分は、車の前後の傾斜感覚を把握しやすく、体と車の一体感が感じられる理由なのでしょう。

(6)2ストローク(2サイクル)エンジン

エンジン出力は、当時の馬力表示で28馬力であり、街中の運転でも、相当にエンジンを回す必要がありました。高速道路での巡航速度は時速80㎞くらいが上限でした。この点でSJ30は非力と言われます。

一方、乗り越えていくような凹凸の地形や砂地などに入ると、SJ30は別人のような動きをします。地形を舐めるようにトレースして、軽々と乗り越えます。

これは、低い回転数から太いトルクを発生する2ストロークエンジンの特性と、先にお話しした車重や構造によるものです。この走りの面白さが、SJ30の醍醐味であり、もっと海の側まで行きたいという私の指向に合っていました。

ジムニーは車幅が狭いため、一般の車両は通れない車止めの間をよく抜けることができました。そうやって、誰もいない砂浜に乗り入れて、テントを張って釣りをする日々を過ごしました。

【写真13】

🚙ごあいさつ

この後、エンジンをもう少し回したくて部品を取り付けたり、ささやかなドレスアップパーツを取り付けたりしました。

それから、荷物を積みやすくしたり、車の中を広く使うための改造をしました。

これらについては、また近いうちに、私がネガを写真に変換する機材を手に入れたら、続きを書こうと思います。

ここまで、長い長い記事を読んでいただき、ほんとうにありがとうございました。今回、書いていて、たくさんのことを思い出しました。そして、ジムニーSJ30と一緒に、本当に楽しい体験ができたんだと思えました。

いずれ書くことになると思いますが、彼SJ30との最後について、私の中にずっと心残りがあったのだと思います。迷いながら手放す時に、かつて海で出会った捨て犬のように、私は見捨てたのではないか、という思いがあったのかもしれません。

今回、書くことで、一緒にいた時間を確かめることができました。ジムニーは、本当にかわいいヤツなんです。それが少しでも伝わって、この記事を楽しんでいただけとしたら、とても嬉しいです。

ありがとうございました。

文:©2022 青海 陽

写真:

写真2、8、10:

『NEWジムニーブック』二階堂 裕、石川 雄一、CCV編集部編 大日本絵画 2007

写真トップ、3、4、6、7、9、11、12:『最高!ジムニー660』 4WDテクニック編集部 山海堂1995

写真1:『ジムニーのメンテナンス&リペア』ホットメディアクリエーション 山海堂 1990

写真13『完璧本 ジムニー達人バイブル』二階堂 裕 三推社 講談社 1999

写真5①②:スズキ自動車カタログ

★新しいシリーズでの次の更新は、11月25日(金)の予定です。

いいなと思ったら応援しよう!