考える道具を考える

ツノダ

どうもこんにちは、twelvetoneの角田(写真中央)です。

ハルタ

TENTの治田(写真左)です。

アオキ

TENTの青木(写真右)です。

ハルタ

idontknow.tokyo は、それぞれ独立したプロダクトデザイナーである僕たちが協力して新しい商品を作る『アイドントノウ』というプロジェクトのです。

ツノダ

そうですね。アイドントノウ。つまり、「僕たちは本当は、まだ何も知らない」をテーマに、知っていると思っていることも、知らないと思って、ゼロから作り上げるというね。

アオキ

2016年に活動を開始して以来、idontknow.tokyoのWebページを通じて、全くジャンルの違う商品を次々と発表してきたんですけど。

あれから数年経過して、当時の情報を知らない方も増えてきたと思うんです。

これからまた、新製品を立て続けに発表していくので、これを機に、当時の記事をnoteにも記載していきたいと思います!

ハルタ

まずは今回が第1回の振り返りということで、このプロジェクトを始める経緯からいきますか。

1.始まりはラムネから

アオキ

僕たちTENTとtwelvetoneは事務所が近所ということもあって、お互いの商品を見せ合ったり、ごはんに行ったり旅行にいったり、公私ともに仲良くしているんですけど

集まればいつでも遊び半分で、コンセプト出しとかアイデア出しとか、ブレインストーミングをしてしまう、というような仲ですよね。

ツノダ

うん、そうね。遊びながら、次の新商品のヒントが見つかるみたいなことは、よくあるよね。

アオキ

それで、あるランチのときに「漫画 ”三月のライオン” に出てくるラムネのエピソードを読んで以来、TENTではアイデア出しのときにラムネを食べている」という話をしたんですよね。

ハルタ

そのときには、青木さんも僕も、ラムネを常時携帯してる状態になってました。

ツノダ

そうそう、それを聞いて「考えるためのお菓子」としてオリジナルの味のラムネ菓子を自社商品で販売したら、めっちゃ面白いんじゃない?ってそのランチのときに盛り上がって。

すぐにその週には、twelvetoneの事務所で試作したんだよね。

ハルタ

ブドウ糖をいくつも購入して、様々な配合を試したり。舌触りの向上のために、いろんな粉挽きミルで粒の細かさを調整したり。

アオキ

思いつく限りの、あらゆる味をトライして。試食しすぎてクラクラになることもありましたね。でもその結果、体験したことのないようなオリジナルな美味しさのラムネ菓子が出来上がって。

ハルタ

オリジナルの形状も作ろうということで、3Dプリンターで、ラムネの型もいくつも検討しましたね。圧力をかけやすくするにはどうしたらいいか。

どうやったら型から抜きやすくなるか、口当たりが良く、崩れにくいラムネの形状はどんな形か、とか。

ツノダ

パッケージ案も、いくつも作成して。味は美味しい。見た目も可愛い。もう、これは、絶対売れる。売れてしまう。

デパ地下で売るか?いや、路面店で行列できちゃうか?ってとこまで夢が膨らんで。それで一度、ラムネ菓子製造会社に見積もり相談したんだよね。

アオキ

いくつかの会社にかなりのハイテンションで相談しました。

というわけで、idontknowの第1弾の商品は「ラムネ菓子」です!

、

、

、

と言いたいところなんですが、ものづくりって、そんなにスムーズにいけるほどは甘くないわけで。製造会社への問い合わせの結果、「そもそもオリジナルのレシピで作るなんて無理」だとか「1ロット3万袋から」など、かなり低いテンションで返答をいただきまして。

ツノダ

「ここで踏み出すべきか」とか「手作り販売でもいいから始めようか」とか、かなり悩んだけど。

アオキ

僕たち、食品を製造したことも、販売したこともないわけで。なかなか今の僕たちには高いハードルであることがわかりました。

ハルタ

いったん、そこで盛り上がりが止まった。

アオキ

そうなんです。夏の間の数ヶ月、かなり燃え上がったんですけどね。季節は早くも秋になり始めていたこともあり、ラムネへの気持ちも一気に冷めてしまった。

でもそこで思い直して。ラムネはラムネで、将来取り組む夢として諦めず進めるとして、他の商品アイデアを考えてみるのも、このメンバーなら面白いんじゃないのかな?という話になったわけです。

ツノダ

「そういえば僕たち仕事でも遊びでも考えてばかりいるから、ラムネに限らず、考えるための道具を作るのは面白いかもね」という。

アオキ

そうです。「考えるを、考える」っていうテーマで。いつも僕たち3人が、どうやってアイデア出しをしているかを冷静に観察したら、意外な発見があるんじゃないかって。

ハルタ

そしてまずは手元を見たと。

アオキ

はい。まずは僕たち3人が、考えるときにどんな道具を使っているかを、見直してみました。

2. いまさら気づいた共通点

ツノダ

まずは僕たち3人が考えるときに、どんな道具を使っているかを見てみようということで。

ハルタ

ラムネの話は将来の夢として、置いておいて。

アオキ

はい。すぐに手元にあったのは、まあ、普通に、紙とペンでした。

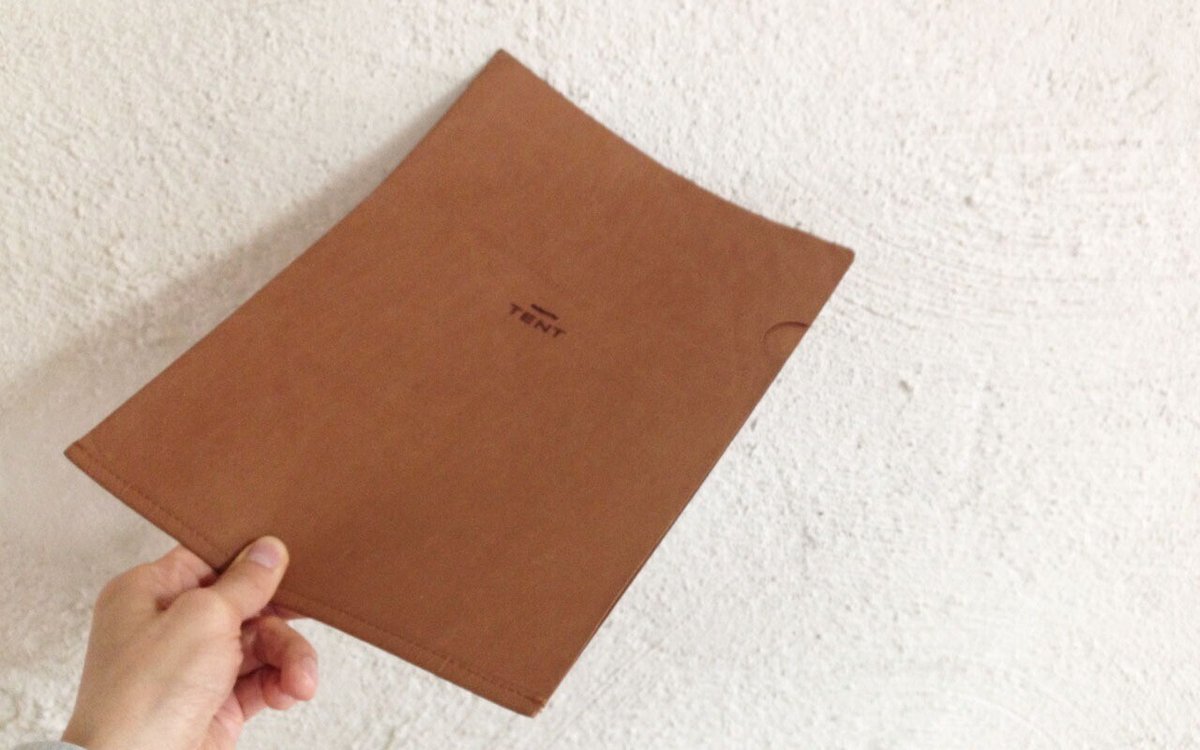

ちなみに僕はいつも、普通のA4コピー用紙を紙フォルダに入れて持ち歩いてました。TENTの焼印を押した特製紙フォルダです。

ハルタ

僕はクリアフォルダにコピー用紙を入れてました。でもペンや定規を一緒に持ちたくて。自分で改造してペンホルダーを作ってましたね。

ツノダ

僕は、むき出しのクリップボードにコピー用紙を挟んで、いつでも持ち歩いていた。でもカバンの中で紙がワシャワシャになっちゃうのが嫌でした。

アオキ

ワシャワシャって。紙が折れたり曲がったりとか、ですね。

ツノダ

うん。とはいえ、フタ付きのクリップボードとかだと、なんか重たいんです。サっとすぐに書けないのが嫌で、ワシャワシャの紙のまま、仕方なしに、むき出しクリップボード使ってましたね。

アオキ

ここまで見渡して「あれれ?みんな、こだわりのノートやスケッチブックとかではなくて、普通のA4コピー用紙を使ってるじゃん!」と、いまさら気づいてしまった。

ツノダ

すぐ手元に、不思議な共通点を見つけてしまった。僕もいろんなノートを試していた時代もあったらから、たまたまタイミングが合っただけとも言えるんだけど。

アオキ

しかし、なんで3人が3人とも、同じタイミングで、いま、コピー用紙に行き着いてたんですかね。

ハルタ

僕もこれまでに、いろんな種類のノートを散々使ったんだけど、アイデア出しやデザインを考えるためにはどうしてもしっくりこなくて。

本当は、まっさらな大きな紙に、自由にガンガン描きたいのに、ノートだと、目の前に広がっている紙は横長なのに、縦の用紙が2枚並んでいるという使い方になってしまうんですよね。

アオキ

わかります。折り目があるから、もちろん真ん中には描き込めないし 。

紙が曲面になってしまっているのも、気にしだすと気になりますよね。

ツノダ

僕はね、すごく落書きしちゃうの。でもその落書きが、他のプロジェクトで必要になったりするから、あとから移動したくって。

ツノダ

だからノートじゃなくて、コピー用紙みたいにバラバラになってたほうが、後からその落書きだけを集めてキャラクターの資料として成立したりするんだよね。

アオキ

うちの場合は、娘がグシャグシャに落書きしちゃうんですよ。真面目な打ち合わせのときにノートをパラパラめくってて娘の落書きがチラリと目に入ってしまうのが気まずくて。

アオキ

そういう意味でも、落書きと真面目なのとは、後から分けたいなあと思いましたね。

アオキ

いま気づいたんですけど、そもそもアイデアって、出そうと思って出すとかじゃないですよね。それこそ休日に娘と落書きしてるときにだって出る。

だから「議事録ノート」「アイデアノート」みたいにあらかじめ分類しておくっていうのは無理なんですよね。アイデアは混沌から生まれるものなので。

ツノダ

混沌とした、僕らの言葉で言うなら”沼”から生まれるんだもんね。ところで、ルーズリーフだとなんでダメなのかなあ。

アオキ

入手性ですよね、コピー用紙だとどこにでもあるし。あと、コピー用紙の、穴も罫線もないあのシンプルさ、自由さが「さあ考えるぞー!」ってテンションにさせますよね。

ハルタ

コピー用紙だと、描いたスケッチを、机の上にいくつも並べて眺められるというのもいいですよね。ノートだと2つ前のページのスケッチと、今のページのスケッチを見比べるとかができなくて。

アオキ

あと、アイデア出しだけじゃなくて、打ち合わせのときもコピー用紙は便利なんですよね。たとえばプロダクトの断面図をささっと描いて、その場でみんなでそこに注釈を書き込むとか、ホワイトボード的な使い方もできる。

ツノダ

その紙をそのまま相手に渡しちゃうなんてこともできちゃうし。

ハルタ

工場に指示書を送らなきゃなんて時も、コピー用紙に描いた指示書をiPhoneで撮影して、写真として送付なんてこともよくやるよね。いちいち図面ソフトを立ち上げる暇がないときに。

アオキ

かなり急かされてますね。たしかに、出先とかで、きちんとした指示書を作成できないときって、こうしますね。

アオキ

そういえば、打ち合わせ中にコピー用紙を切ったり折ったりして、ちょっとしたラフモックを作ったこともありました。もはや筆記具というより、素材としての「白い紙」を持っていることがかなり頼もしく感じてますね。

ツノダ

すごいなそれは。いつでも10枚くらいのコピー用紙を持っているっていう新しいライフスタイルだね。

ハルタ

そんなすごい可能性だらけのコピー用紙ですが

ツノダ

いざそれを日常使いするとなったら、僕のクリップボードみたいにワシャワシャになったりとか、いろいろ問題があるぞ、と。

アオキ

はい、コピー用紙という素材を最大限に活かす「何か」が、あるんじゃないか、と、模索する日々が始まりました。

ツノダ

ラムネから、また随分と堅実なところに落ち着いたけど。

アオキ

ま、まずは手元から。1つずつ着実にいきましょう。

まとめ

コピー用紙ってこんなにすごい

・ノートよりも自由

・とにかく真っ白 でシンプル

・1枚1枚が独立している

・描くだけの紙ではなく、ラフモックにも使える

だから僕たちは

コピー用紙を活かす「何か」が欲しい!

次の章で、いよいよ製品の全貌が明らかになるっ

良いアイデアは頭の中だけで考えて突然生まれるものではありません。

ふと思いついたぼんやりした考えを、声に出す、紙に描く 。

そして、それらを俯瞰して、さらに考えを深めるという

インプットとアウトプットの素早い繰り返しによって生まれるものです。

HINGEは

ひらめいた瞬間を

逃さず描きとめることができる

最高のアイデアを生むための

最もミニマルなツールです

ツノダ

はい、というわけで、ついに出ましたね。 コピー用紙を最大限に活かす「何か」の答えが。

アオキ

A4コピー用紙、キャップ付きのペン

そしてこの新しい製品 HINGE(ヒンジ)。

アイデア出しや考えをまとめるための道具として

僕たちにとっての、現時点での究極の形ですね。

ハルタ

それではお話を続けつつ、商品の詳しい紹介をしましょうか。

ツノダ

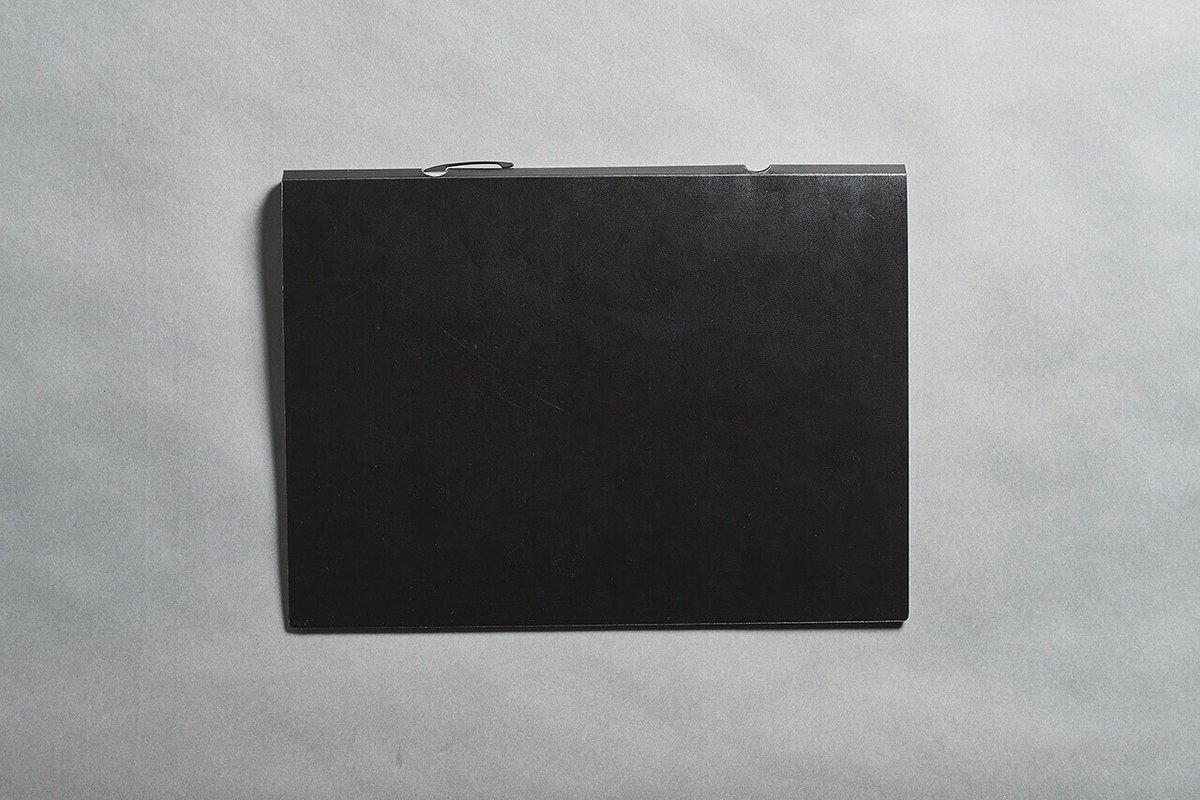

僕がまず良いと思うのは、フタをとじているときの控えめな佇まい。嫌味な主張が一切ないのね。

ツノダ

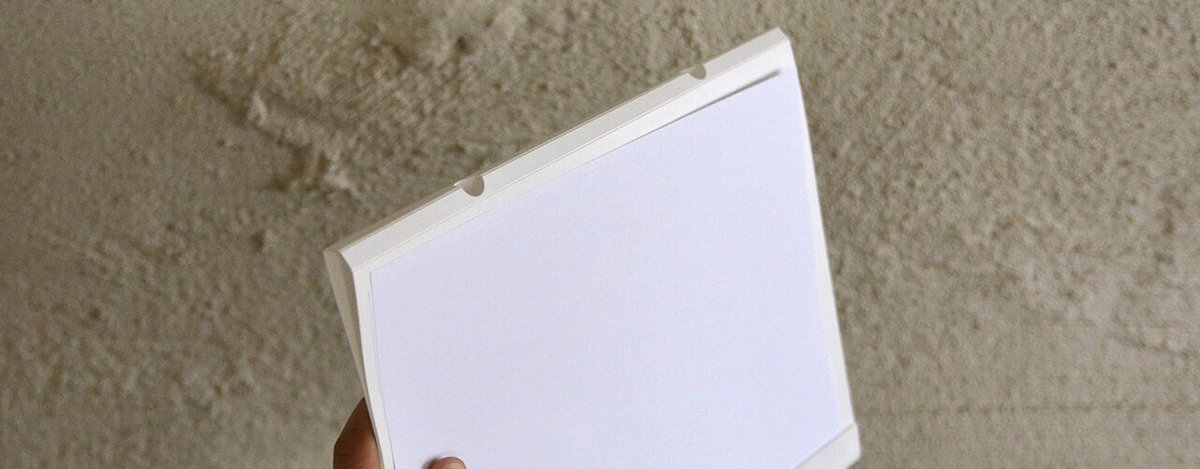

それで、フタをクルっとひらけば、真っさらな四角い紙とペンだけが目に入る。もう、それだけ、というこれ以上ないシンプルさ。 視覚的なノイズが排除されている。

ハルタ

この紙は、どうやって保持してるんでしたっけ

アオキ

実は、小さなポケットに紙の下の部分を少しだけ差し込む構造になっています。

ツノダ

こんなに小さなポケットで紙が落ちてしまうことはないのかな?って思いがちだけど

アオキ

カバーを閉じてしまえば紙が落ちることはないですね。あと、用紙の種類にもよるんですが、3枚くらい紙を差し込むと、樹脂のシート材どうしの挟み込む力で、けっこう紙が保持されます。

ツノダ

僕はいつも10枚くらいの用紙をここに差し込んで使ってる。実際に使用するシチュエーションからすると、必要十分な保持力だよね。

ハルタ

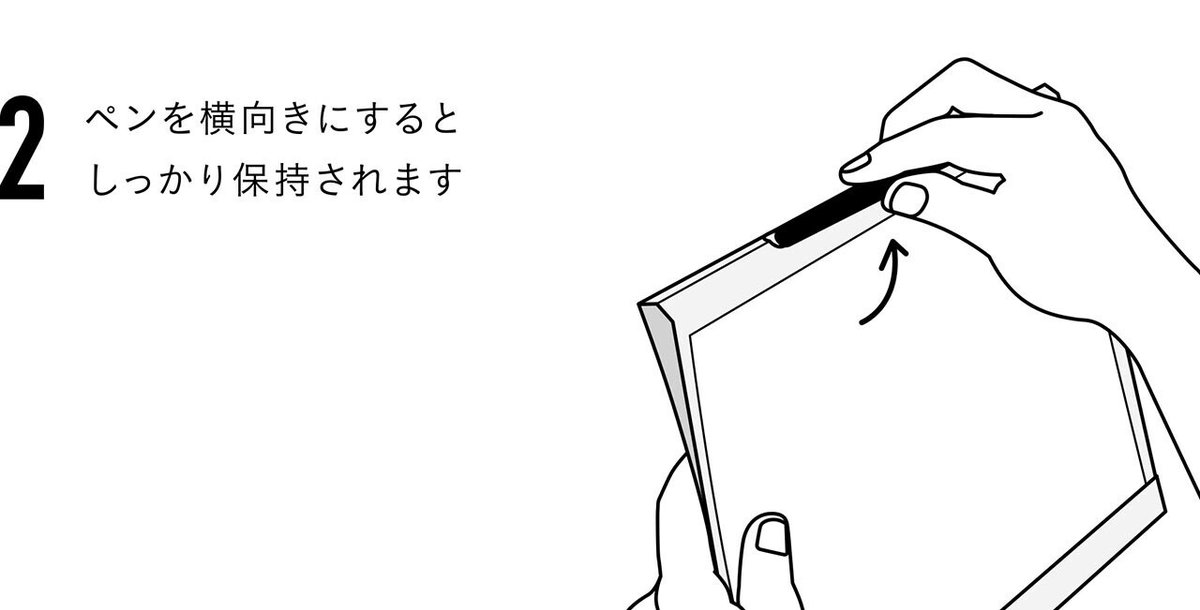

そして次は、ペンの保持方法ですね。

ツノダ

ペンを保持するのが、ただの穴であるという、このシンプルさ。

アオキ

この穴に、ペンのクリップをこうやって差し込むだけ。

アオキ

三色ボールペンでも、シャープペンでも、ペンクリップさえついていれば、お好きなペンを装着できます。

ハルタ

でも一番のオススメは、キャップ付きのペンですね。

アオキ

はい、キャップ付きのペンだと、ペンのキャップを穴に固定したまま、ペン本体だけを引き抜いて、もう、すぐに描き始めることができるんです。

アオキ

このように、シュパッ!とですね。

ツノダ

このスピード感が良いよね。 アイデア思いついたときって、フワァーってしてるじゃん。「ちょっと待って」って言ってる間に消えちゃうみたいな。

ツノダ

ノートなんかだと、最新のページにたどり着くためにページをめくっている間に、脳のリソースを使ってしまうんだよね。 それで「思いついていたアイデアなんだったっけ」ってなるんだよね。

だから真っ白な紙に、すぐさま書き留めたい。HINGEは、このシンプルさがダイレクトに脳に繋げられる感じがしていいよね。開いたらそこに、ペンと白い紙だけが、必ずある。

ツノダ

あとね、サブポケット。真っ白な紙の控えを最大20枚も収納できる優れものなんだけど、それだけじゃなくて。たとえば、打ち合わせに行った相手先から不意に資料を渡されることってよくあると思うんだけど、大概A4サイズなんだよね。

アオキ

「受け取った資料をカバンに入れてたらシワシワになっちゃったー!」なんてこと、よくありますよね。それがなくなる。

ツノダ

メモをとったり、資料をうけとったりする状況、たとえば展示会なんかを調査しに行った時に大活躍だったよ。

アオキ

角田さんの強い要望だった、硬さについても。

ツノダ

そうそう。出先でさ、テーブルとかない場所でも、急にメモ取りたい時とかあるでしょ?そのときのために、クリップボードみたいに、しっかりした下敷きとして機能するくらいの硬さが欲しかったんだよね。

ハルタ

画板ほど硬くはないんですね

アオキ

持ち運ぶ軽さも重視したかったので、最低限メモがとれて、重くなりすぎない厚さのシートを採用しました。

ハルタ

樹脂のシート材をうまく使うことで、その硬さと、ヒンジ部分の折り曲げやすさという相反する要素が、うまいこと両立されてますね。

アオキ

じつはここだけの話ですが。この折り加工も、詳細は秘密ですけど特別な加工方法で実現してもらっているんです。そのおかげでフタを360度しっかり開ききることができるという。小さな発明がここに宿っています。

アオキ

あとですね、ちょっとばかりマニアックなディティールの話を1つ。ブランドロゴについて、話させてください。

ツノダ

どうぞ

アオキ

これは個人的な思いになるんですけど、製品を使った人が気に入ったとしても、気に入らなかったとしても、それを受け止める責任として、商品には「誰が作ったのか」は記載したいと、僕は思ってるんです。

ハルタ

モノ自体にブランドロゴを入れたいという意味ですね。

アオキ

はい。それで実は最初はHINGEにも、表紙のど真ん中に、大きくブランドロゴを入れようかと思っていたんですね。

突然ですがここで、idontknowのもう1人のメンバーに登場していただきます。

タクボ

こんにちは。グラフィックデザイナーの田久保(タクボ)です。

アオキ

僕は田久保さんに「HINGEの表紙中央にドーンと入れるためのブランドロゴを作成してほしい」ってお願いしたんですよね、そうしたら

タクボ

「ブランドロゴは入れるべきじゃない」って答えましたね。

アオキ

「なんでや!グラフィックデザイナーちゃうんかい」って思いました。

タクボ

僕もHINGEの試作を長い間使わせてもらってたんですけど、これの良いところって、脇役でいてくれるところなんですよね。

ツノダ

A4用紙、ペン、以上。という。

タクボ

はい。このシンプルさがこの製品の長所で。表紙に大きくロゴが入ってしまうと、使うたびにそのロゴが目に入って、ノイズになってしまう。それは、この道具のコンセプトとしてどうなのかな?と思ったわけです。

ハルタ

田久保さんと青木さんとで、かなり長い時間、意見が対立してましたよね。

アオキ

それで後日、ヒンジ部分の傾斜に入れるという現在の案を思いついたわけです。

タクボ

見ようと思えば見られるけれど、使用時に邪魔ではない絶妙な位置ですね。

アオキ

しかも、白や黒といった印刷ではなく、透明の箔の文字を、通常よりも強い力で打ち込んで、樹脂を凹ませているんです。

ハルタ

グっと精密な「道具らしさ」が宿りますね。

ツノダ

マニアックやねー。でも、実際これのおかげで使うときの天地がわかったりとか、さりげなく使い勝手にも貢献してるよね。

ツノダ

あとさ、カバンも持たずに、HINGEだけ持って外出することも結構あって。全体としてのシンプルさは、持ち歩いていても違和感がないし、持った時にチラリと目にはいる道具らしいディティールには、ちょっと誇らしさを感じたりするよね。

ツノダ

僕はステッカーを貼ってカスタマイズも試してるとこ。パソコンには貼らない派なんだけどHINGEにはどんどん貼ってみたくなってる。

アオキ

この樹脂のシート材が、貼って剥がしやすい素材なので、たしかにステッカーのカスタマイズが気軽にしやすいですね。

ハルタ

というわけで、ひととおりHINGEの機能的な特徴は挙げたわけですけれども

アオキ

すみません、もう1つだけ、言いたいことが

ツノダ

どうぞ

アオキ

実はうちの4歳の子供がHINGEのヘビーユーザーなんです。

アオキ

カフェとかレストランに行くと、待ち時間あるじゃないですか。そういうときには、大体僕が持っているHINGEを使ってお絵かきをして時間をつぶすんです。

ツノダ

なるほどねえ。いますぐ描きたい衝動という意味では、子供こそ強いもんね。

アオキ

「お絵かきしたーい」って言われた瞬間、HINGEを渡せますからね。

ツノダ

老若男女、職業に関わりなく、描きたいという衝動をもつ全ての人に、HINGEは立ち上がり1秒で応えられる。

アオキ

描き始めるハードルをグンッと下げることで、これまでよりも、もう1段階、人類の創造性を解き放ちます!

ツノダ

大きく出たね

ハルタ

では、そんなところで。実は、価格も抑えめで、がんばっていますよね。

アオキ

人類の創造性を解き放つために、がんばりました。

ツノダ

最高のアイデアが生まれるのに、この価格!

ハルタ

僕たちが毎日使って手放せなくなっているHINGE。みなさんにも、ぜひ一度使ってみてもらいたいですね。

最高のアイデアを生む

最もミニマルなツール

HINGE white

price : ¥1,200-(税抜き)

size : W315 × D235 × H10

material : PP

Made in Japan

HINGE black

price : ¥1,200-(税抜き)

size : W315 × D235 × H10

material : PP

Made in Japan

アオキ

次の章ではちょっとだけ話を戻して、HINGEができるまでの試作の日々についてお話しましょう。

ツノダ

マニアックな話になりそうだねぇ

アオキ

今回はHINGEができあがるまでの試作の日々についてお話したいと思います。

ツノダ

ちょっとだけ話を戻して。第2章の終わりのコピー用紙を最大限に活かす「何か」を作るぞ!の後に、具体的に何から始めたのかというところね。

4. 厳しい角田さん

アオキ

まずは、僕のほうでこんな感じのフタのついたクリップボードを自作してみました。

アオキ

まあ、ご覧の通り、これじゃあねえ。

ツノダ

すごいねこれ、ザ・プロトタイプ!って感じ。セロテープいっぱい。「もう、すぐに試したい!」という衝動を感じるわ。

アオキ

すみません。でも最初は、このクリップをオシャレなものに変更したら結構行けるんじゃないか、なんて思って。

ハルタ

オリジナルのクリップが作れる工場とかないかなって探してましたよね。

アオキ

はい。それである日の風呂上がりに思いついたのが「いっそクリップなんていらないのでは?」というアイデア。たとえば、古い写真アルバムなんかで、紙の四隅を挟み込んで固定するやつとかありますよね。あんな感じ。

アオキ

でも、この四隅の三角形が思考の邪魔をするんですよね。

ツノダ

視覚的なノイズは、アイデア出すときに意外と影響がでかいんだよね。

アオキ

それで思いついたのが、いっそ、紙の下側に小さなポケットを作って、そこで紙を保持すればいいんじゃないの?というもの。

ツノダ

紙が隠れてはしまうけど、四角形にはなるというね。

アオキ

すぐさま紙のモックを作ってみたら、これが、意外と使いやすかったんですよね。クリップみたいにガッチリ固定しなくても、フタをつけてしまえば、持ち運ぶときに紙が飛んでっちゃうこともないし。

ハルタ

あとは、ペンをどうするかですね。

アオキ

そうです。紙は保持できることがわかったけど、できればペン1本くらいは一緒に持ち歩きたいわけです。ペンを入れるポケット付きの試作を作ってみたんですけど。

アオキ

この方式だと、いちいちポケットからペンを出すという動作がわずらわしくて。 ここでヒントになったのが、治田さんの改造クリアファイルです。

アオキ

ファイルに小さな穴をあけて、ペンのクリップをひっかけておけるという方法。あれを真似て、すぐに試作しました。

ハルタ

これで、一枚の板材でできるシンプルな構造になったことがでかいですね。 ここから、かなりの数の紙試作を手作りしてましたよね。

アオキ

もう、朝事務所に着くなりすぐ試作して、次の日も試作して、毎日その繰り返し。

ツノダ

つくりたい!試したい!という衝動の日々。

アオキ

ある程度構造が確定した段階からは、紙の工場さんに依頼して、様々な種類の紙、いろいろな折り方や貼り付け方法を、そりゃあもう、たくさん作っていただきました。

ツノダ

紙の工場さんには、大感謝だね。こんなにも試作をつきあってくれるところって、なかなかないから。

アオキ

そうです。ありがたいことです。

そして「これでいけるんじゃないか」と思ったところで

ツノダ

「柔らかすぎる、、、ダメ!」って、僕が言ってね。

アオキ

角田さんがなかなか許してくれないんですよね。

ツノダ

だって、クリップボードみたいに、テーブルがない場所でも使えるものが欲しいじゃん。

アオキ

材質を硬くするとフタの部分の折り曲げがうまく動かないとか、硬さと柔らかさを両立するという部分に矛盾があって、ここ、本当に難航しました。

ハルタ

あと、素材が紙だと1週間くらい使ってるとフチの部分がめくれていっちゃったりとかしてね。

アオキ

使い倒すと、さらにどんどん問題が出てきて。これは紙ではダメだと壁にぶちあたりましたね。試作に付き合っていただいた紙の工場さんには申し訳なかったんですけど。

ツノダ

じゃあ他の素材はないか?となって

アオキ

革を扱っている別の工場さんへ試作依頼しました。快く相談に乗っていただけて「これはいいものができそうだ!」って期待して試作を待ちました。その結果、、、、

ツノダ

小学校の校長先生が持ってそうな、重たくて豪華なファイルが出来上がって。

ツノダ

わからなくはない。でも、なんか、ちがーう!というね。

ハルタ

そうこうするうちに、ファイルやフォルダーでよく使われている、樹脂のシート材というのもありなんじゃないかということになって。

アオキ

樹脂のシート材は、最初、無機質すぎるというか味がなさすぎるというか。人工的すぎて、なんだか希望が持てなかったんですよね。

ツノダ

でも見てみないとわからないからということで

アオキ

はい。ダメ元で工場に試作依頼をしました。 やったらやったで、折りの問題や接着の方式の違いなどから、設計を何度もやりなおしでしたけど。

ツノダ

試作を見てみたら、まさかの「めっちゃいいじゃん、これこれ!」ってなりましたね。

アオキ

この樹脂のシートって、防水なのはもちろん、インクが定着しにくい素材であり、強度もあって、さらに折り加工した部分は何万回曲げても折れないという柔らかさも合わせもっている素材なんです。

ハルタ

紆余曲折あったけど、要求を満たす素材に巡り会えたということですね。

ツノダ

笑っちゃうくらいたくさん試作したけど、諦めずに続けてみるもんやね。

ハルタ

そんなこんなで、僕たちは試作も含めると、もう半年以上の間、毎日欠かさずHINGEを使い続けているヘビーユーザーになっているんですが

アオキ

はい、間違って家に置いてきてしまった日は、ソワソワしちゃったくらい手放せない道具になっています。

ツノダ

これだけ長く使うと独自の使い方も、いろいろ編み出されたりしてきているよね。

アオキ

そうですね。モノがシンプルなだけに、使う人次第で可能性が広がりますよね。

ツノダ

使っている人同士で、アイデアが共有できると楽しいよね。

アオキ

たしかに。ではfacebookやInstagram、twitterなどで、ハッシュタグ #アイドントノウ をつけて投稿してもらえると嬉しいです。

最高のアイデアを生む

最もミニマルなツール

HINGE Black

price : ¥1,200-(税抜き)

size : W315 × D235 × H10

material : PP

Made in Japan

HINGE White

price : ¥1,200-(税抜き)

size : W315 × D235 × H10

material : PP

Made in Japan

____

ということで、2017年に公開したidontknow.tokyoの記事をnoteに書いてみました。

この続きが気になる方は、こちらから読んでみてください。