岡本太郎記念館訪問記

この訪問記は、私が今期提出したミュージアム経営論期末レポート前半部分(一部改変)である。

1. はじめに

このレポートに書く展覧会を何にしようかと考えたとき、岡本太郎記念館にしようと思い立った。私は川崎に住んでおり、大学は渋谷にある。岡本太郎美術館は川崎にあり岡本太郎記念館は渋谷にある。

私はこれに何かしらの親しみを感じているのだ。そもそも私は岡本太郎の作品が好きである。しかし、岡本太郎美術館は幼少期から何度も行っているが、岡本太郎記念館はまだ一度しか行ったことがない。当時のことをそこまでよく覚えているわけではないし、少し特殊なように思える経営方針が気になる。だから、私は岡本太郎記念館に行くことを決めた。

2. 訪問する

2025年1月27日、私は「岡本太郎記念館」を目指した。岡本太郎記念館は、東京・港区南青山にある私立美術館である。芸術家・岡本太郎の自宅兼アトリエだった邸宅を、没後に改修し記念館としている。Google Mapsを見ながら付近までやってくると、壁に象徴的な線と共にTAROと書かれた建物を発見した。

これが「岡本太郎記念館」である。この記念館の特徴的なところは、外からも異質な空気を感じさせる庭である。東京の真ん中によくわからない植物が生い茂った邸宅があるぞと行き交う人々は思っているに違いない。門の前には“a Piece of Cake”と書かれた看板が立っていて、何かカフェのようなものが中にあるのかなと思ったが、私が訪問したときには営業しておらず、詳細はよくわからなかった。

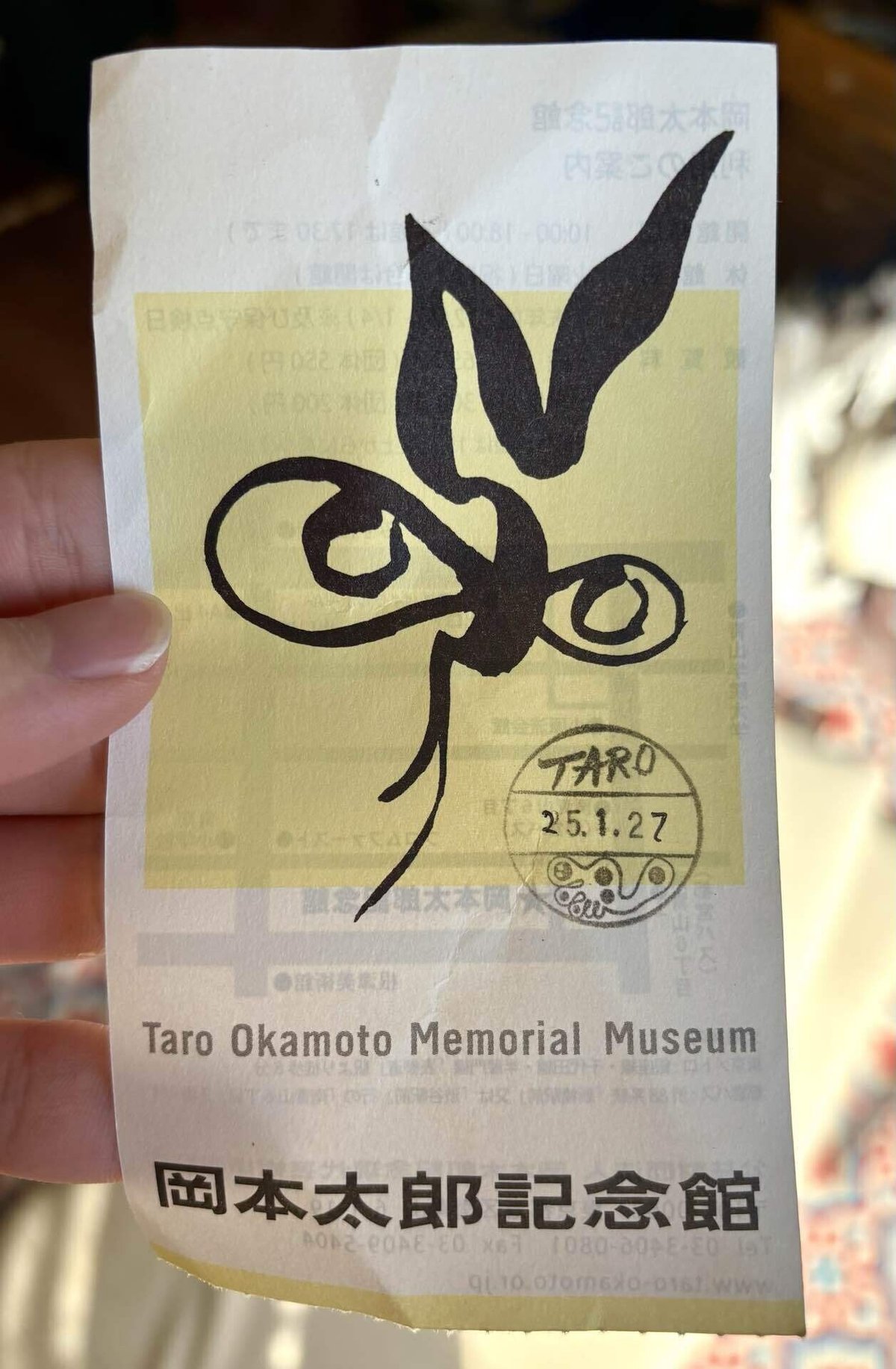

敷地内に侵入し扉を開けると、こぢんまりとしていい感じの空間が広がっていた。受付で650円のチケットを購入し、チラシを渡された。チラシには大きな文字で「青山と70年」と書かれていた。

どうやら私は青山と70年という展覧会にやってきたようだ。650円のチケットは上質な紙に簡潔なデザインであり、個人的でありながらこだわりのあるといったような、この美術館のイメージとリンクしているように思われた。

記念館内に進むためには靴を脱ぎスリッパに履き替える必要があった。これには館内を美しく保つためであったり、元々日本の家であったということの名残であったりするのかと考えた。

記念館には1階と2階があり、1階へ進むことにしたが、尿意を催したのでまずトイレに行った。しかし、どちらのドアが男性用であるかわからず、10秒ほど悩んでしまった。尿意に急がされる私には、トイレのドアが赤と青で色分けされていていることしかわからなかった。

結局、ドアに小さくGentlemanと書かれているのを発見し、私はドアを開けることができた。しかし、私はこのトイレには問題があると思う。私もトイレにおいて、青は男性で赤が女性であるという社会通念は知っている。そうだけれども、もしかしたら青が女性の可能性もあるし、赤が男性の可能性もある。その社会通念がドアを開ける決定をする根拠にはならないのだ。おまけにここは岡本太郎記念館で、そういった常識が通用しないのではないかと考えた。そして、Gentlemanという英語がわからない人もいるだろう。私は、このトイレを男女の区別がわかりやすいものに改善した方がよいと考えた。

私はトイレを済ませ1階の展示へと進んでゆく。

1階には岡本太郎の芸術が広々と展示されており、その背の壁に、この岡本太郎宅と青山と70年についての文章があった。奥には岡本太郎のアトリエがそのまま展示されていた。アトリエからはここで実際に岡本太郎が作品を製作していたのかと思わされ感慨深かった。作品たちは、一般的な美術館のように「展示されている」というよりは「置かれている」という印象であり、これは岡本太郎記念館の特徴であると考えた。(企画展は1階のみである)これらの展示を見たところ「青山と70年」という企画展は、青山と70年に強く関連する部分は壁の文章だけであって、作品は「青山と70年」というコンセプトと強く関連はしていないように見えた。

2階へ進むと私は衝撃を受けた。岡本太郎の作品が丸裸で展示されているのだ。しかも、作品を囲う侵入禁止線もない。私は岡本太郎のひとつひとつの線、重なり、乱れ、そしてペンキのクラックを目の前に見た。私はここで、岡本太郎が作品をガラス越しに見せるような展示を嫌い、芸術は触っていいと言う精神を思い出した。私はこの展示方法に感動した。岡本太郎が死んで、もう30年が経とうとしているのに、岡本太郎記念館ではこの精神が体現されているのだ。館内でガラスに囲われている作品はひとつもない。私は確かにこの展示方法が成す圧倒的な力を体感し、いままでの美術展でもっとも感動した。

1階に再び戻るとミュージアムショップがあった。美術館の規模と比較すると大きいものだ。岡本太郎のグッズはたくさんあるのだとここからわかる。

しかしながら、このなかで私が欲しいと思うような魅力的なものは、すでに持っている缶バッチくらいしかなかった。もっとクオリティが高くみなが欲しいというグッズを作ることができれば、岡本太郎ビジネスはもっと潤沢になり、よりよい展示が長くできてゆくのではないかと考えた。

出口付近には自分の絵が描けるスペースがあり、こちら側からアクティブにできる展示として良いものだと思った。

館内を出ると、外から見えた異様な庭がある。異様とはいっても、70年もそこにあるからか、周りの空気とよく馴染んでいた。庭には見慣れない植物たちがワサワサと生い茂り、岡本太郎の作品が当たり前のようにぽんぽんと置かれていた。

こちらも岡本太郎の精神が生かされていた。庭のはずれにはひとつひとつの植物や作品の名前や解説が書いてある紙があり、庭の物々について知ることができておもしろかった。これは特殊で素晴らしい展示方法である。私と友人は座ることを拒否する椅子に座り、青山の月曜日の午後を見送ったのである。