2025.02.16 A Ray of Hope vol.08 @下北沢251 早春ポストブラックメタル祭り

初めに

ポストロック・ブラッケンドシューゲイザーは明日の叙景以外のバンドももっと深堀りしたい。

と昨年の振り返り記事で書いたが、ちょうどいいイベントが下北沢251で開催されるので足を運んでみた。

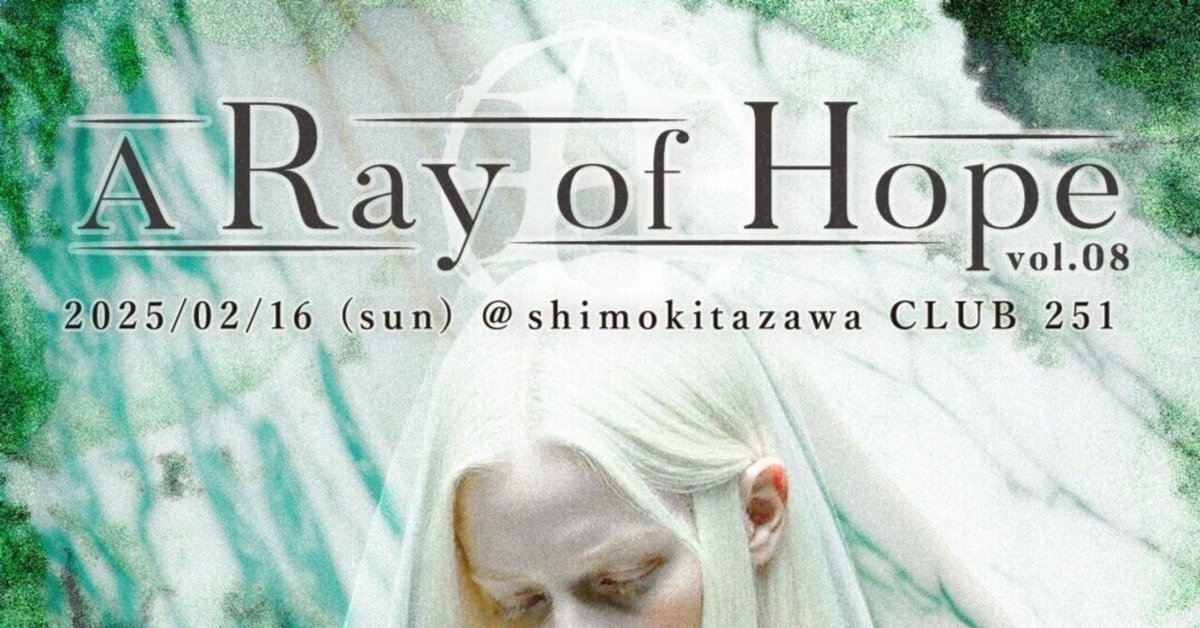

A Ray of Hope vol.08

— A Ray of Hope (@aroh_tokyo) February 16, 2025

2025/02/16(日)下北沢CLUB251

本日満員御礼!

素晴らしい日をありがとうございました。

1 .heaven in her arms @hiha_official

2.Vampillia @iinioi_com

3.明日の叙景 @asunojokei

📷: @shu_uhe_ pic.twitter.com/6Zq4pTGM1z

奇しくも私が初めて明日の叙景のライブを観た2024年2月24日から約1年ぶり、同じA Ray of Hope企画さんのイベントだ。

前回の対バンはハードコア・ラップとバリエーションに富んだラインナップだったが、今回は同系統のポストブラックメタルばかりで、それぞれ活動歴が長く固定ファンも多いバンド。

ファンが待ち望んだまさに夢の共演のラインナップは、すぐさまSNSで話題沸騰となり、チケット開始後まもなく売り切れてしまった。

3バンド、大枠ではポストブラックメタルやポストハードコア等に分類されるのだが、それぞれどう違いがあるのかを説明するのは、この辺りのジャンルに詳しくない自分には難しい。

数年前から気になっていたこちらの「ポストブラックメタル・ガイドブック」ガイドブックがAmazonで在庫復活していたので注文した。開演数時間前に到着して少し読んだが、大変参考になった。なんと、国内外445バンド774枚のレビューが網羅されており、本日出演する3バンドとも、もちろんディスクレビュー付きで取り上げられている。ポストブラックメタルと近接ジャンルって、12種類あんねん(知らんかった・・・)。

特に著者の回しものではないが、かなりの良書なので推薦したい。

会場到着~開演前

開場15分前に着くと、さすがにSold outなだけあって既に会場外には長蛇の列が並んでいた。ベテランバンド揃いのラインナップだからか、今日は珍しくお客さんの年齢層が高め(アラサー・アラフォーくらい)で安心する。何やら韓国から遠征に来たらしい若い男の子もいて、すごいなと思った。海外遠征は楽しいが、言語の壁や独特の入場システム、文化の違いを乗り越えなければいけないが故に、なかなか難しいのだ。自分もその情熱と挑戦心を見習いたい。

昼間は10度超えで早春の暖かさを感じられる気温だったが、この時間ともなるとさすがに冷えてくる。開場予定時刻よりも5分早く案内してくれたのは本当に助かった。

ライブハウスっぽいフライヤーが張られた壁を横目に階段をくぐり、会場内へ。

昨年のA Ray of Hopeさん企画のライブの時にも感じたが、開演前・転換中のBGMがライブを観に来た人のツボを見事に押さえていて、素晴らしすぎる。

忘れないようにBGMリストをここにセットしておく。

なんと、Spotifyでプレイリストにまでしてくださっている。ありがたや。

A Ray of Hope vol.08 ご来場頂きありがとうございました。満員感謝いたします。

— A Ray of Hope (@aroh_tokyo) February 16, 2025

本日のプレイリストを公開します。https://t.co/vnCOE711Ty pic.twitter.com/MR5CxupBzO

Heaven in Her Arms

Heaven in Her Arms、まさに楽園過ぎる美しい音空間だった…😭 同じポストブラックメタルでもハードコアベースなのはライブ観るとよく分かるな。これはまた次のライブも見なければ…

— 蒼(ao) (@hermitpt2) February 16, 2025

明日の叙景が影響を受けているらしいということはさまざまなメディア記事やSNS評判で知っていたが、なかなか聴けずにいたので初見。最新シングル・アルバムをサブスクで試聴して一発で気に入ったので、今日のライブ物販では全部音源を買うつもりでいた。

しかし、物販には全ての音源は出揃っていなかったので、名盤中の名盤である3rdアルバム「白暈」のLP盤を購入。市場のLPレコード値の約半分以下の値段だが、採算大丈夫だろうか。

こちらのLPの感想は後ほど。

セットリストはX(旧Twitter)で記載されていた方の情報から参考に。

Setlist:

1.声明

2.痣で埋まる

3.終焉の眩しさ

4.Dawn Yarn

5.残花

6.鉄線とカナリア

7.赤い夢

「Deafheaven系かなぁ」「明日の叙景とどう違うかなぁ」などと漠然と捉えていたが、ライブで聴くとその印象は大きく覆された。フロントマンがギターボーカルのため、ギターは合計3本。骨太なハードコアサウンドがしっかりと基盤にあるのがよく分かる。しかし、それでもラウドになりすぎることなく、あくまでも音の奥行きを広げるためのギター3本であり、結果としてバンドロゴから想像されるような、美しく極上の楽園のような音空間を作り上げることに成功している。なんだこれ、一体音作りどうなっているんだ。凄すぎる。

激情ハードコアというジャンルに馴染みがないため、「明日の叙景のポエトリーリーディングとどう違うのか?」という疑問はまだ整理しきれていない。ただ、楽曲自体がエモーショナルである分、ポエトリーリーディングではあえて淡々と語ることで、ボーカルパートにおいても静と動のコントラストを際立たせているのかもしれない(と、何も知らない自分なりの解釈)。

アルバムやシングルごとに音楽性が異なり、ライブで聴くだけでもハードコア、ブラックメタル、ポストロックといった多様な要素を感じ取ることができる。

Apple Musicで探した限りでは配信されていない「残花」という曲が、とても美しく印象的だった。

ちなみに、物販で買った3rdアルバム「白暈」のLP盤は、とても、とても良かった。再生できる環境があるならば、これは是非ともデジタルではなくLPで聴いてほしい。

静と動のコントラストのうち、静の部分の繊細さは、LPで聴くことでより際立つ。曲間のSEはレコードで聴くと緊張感が増し、Pink Floydのような実験性を感じさせる。スマホもいじらず、ただじっとレコードを再生して音楽を聴くのに集中することでこそ、この作品の魅力が最大限に伝わる。

Vampillia

実は今回の3バンドの中で、一番昔からライブを観ているのがVampilliaだったりする。

2012年9月、Alcestの初来日公演を招聘してくれたのがVampilliaだった。

人生には、振り返ると「あのライブが転換点だった」と思えるような、重要な分岐点がある。自分にとっては、大阪・心斎橋Conpassで観たAlcestの来日公演がまさにそれだった。もしあのときAlcestを観ていなければ、明日の叙景にもハマらなかったかもしれない。

その後、Vampilliaは香川県観音寺市に楽曲を提供し、その縁でライブにも来てくれた。青春時代に地元で観ていたバンドと、こうして10年後に東京で再会できるなんて、エモすぎる。(観音寺の話については、下記のツイートを参照)

2月の叙景ライブの対バン、Vampilliaは青春時代にライブ観に行ったバンドなんだよな サブスクに無いけど、香川県観音寺市に楽曲提供してくれたんだよ まさかあの時のNHK特番がつべに残ってるとは思わなかった、懐かし過ぎる https://t.co/1Mxi2Q56Jc

— 蒼(ao) (@hermitpt2) February 3, 2025

当時、観音寺市内の老舗蒲鉾店でライブやってくれたんだけど、赤煉瓦造りで完全オープンな入り口の素敵な会場だったんだよね アコースティックなセトリでやるのかと思ってたらいつもの耳栓必須な大爆音で演奏かましてて最高にロックだった 閑静な住宅街なのに通報されなかったのは奇跡だったな…

— 蒼(ao) (@hermitpt2) February 3, 2025

今でも音楽ライブ会場として使われてて、入り口には扉がついたみたいだ ちょっと赤レンガ倉庫っぽい雰囲気あるし、デスメタルのライブイベントやった鳥取の豆腐屋とかこういう町おこしは面白いよね pic.twitter.com/yAEpxAJ92V

— 蒼(ao) (@hermitpt2) February 3, 2025

セットリストはSNSで上げている人がいらっしゃらなかったので確認中。多分、2012年頃に見たのと同じ曲が演奏されていたと思う。

約10年ぶりにVampilliaは、随分大人しく、ポストロック寄りに洗練されたなぁ。音も綺麗になったし、同じ曲でもこんなに良かったっけ…って感動した。まるで、危険・汚い・ケバケバしいの3Kを取り払ってスタイリッシュになった今の大阪駅のようだ。

— 蒼(ao) (@hermitpt2) February 16, 2025

こんなふうにツイートしてしまったせいで妙に伸びてしまったが、決してdisっているわけではない。むしろ、今の洗練されたVampilliaがすごくいいなと思った。ヴァイオリンやピアノのアコースティックな音がより引き立つように、ギターサウンドはトレモロを活かして引き算され、静と動のコントラストがより鮮明になっている。「ブルータルオーケストラ」というキャッチコピーから想像する音に近い、楽曲の持つメロディの強さがストレートに伝わってくる。

とはいえ、昔のぶっ飛んだ激しいパフォーマンスも懐かしい。「ヴァイオリンが出てない!」と演奏を中断したり、フロントマンのモンゴさんが客席サーフをしたりするのは、昔のちょっとコミカルな雰囲気を思い出した。

(そういえば2012年頃、オープニングでSIAM SHADEの「1/3の純情な感情」をカラオケで歌いながら登場してたよな・・・。)

ちなみに、大阪駅に関しては断然、改修前のほうが良かった。GPSが狂って梅田ではまともに使えないし、無駄にスタイリッシュにモノクロで看板を統一したせいで、行き先の文字が小さくて見づらい。そのせいで、何十回も訪れているはずなのに毎回迷うし、会場が東梅田なら到着時刻に1時間は余裕を見なければならない。

なんば・心斎橋しか勝たん。

明日の叙景

https://note.com/asunojokei/n/n66784b25fa25

すでに布さんが完璧なまでのレポを上げていただいているので、こちらは必読。

セットリスト

1.ビオトープの底から

2.私はもう祈らない

3.青い果実

MC

4.キメラ

5.美しい名前

6.ツェッペリン

7.遠雷と君

8.コバルトの降る街で

明日の叙景、やはり生で観ないと得られない成分がある。曲間の拍手を憚る厳かな雰囲気が帰ってきた。初めて叙景を観たのも、一年前のA Ray of Hope。あの時演ってくれた青い果実を久々に聴いて、ああ一年季節が巡ったんだなぁとエモくて泣きそうになった…。

— 蒼(ao) (@hermitpt2) February 16, 2025

演奏前、等力さんからアナウンスがあり、Bassの関さんがリハーサル終了後に体調不良となり、演奏ができない状態であることが伝えられた。急遽、ベースレスでのライブとなった。

関さんの体調が非常に心配だったが、おそらく二度と聴くことができないであろう貴重なベースレス編成での演奏を体験することができた。

前の2バンドに比べてかなりラウドなサウンドだったこともあり、不思議とベースレスでも物足りなさを感じなかった。GtサポートのGenさんがうまく補っていたのもあるのかもしれない。

逆に、ベースレスだったからこそ気づいたこともある。たとえば、「キメラ」の演奏時、4ビートに合わせて縦ノリで軽くジャンプしながら盛り上がる観客を見て、「あれ、これはディスコ?」(死語ですまない・・・)と思ったし、2回目に聴く音源未収録の新曲「ツェッペリン」についても新たな発見があった。「幸福な旅の人へ」にも通ずるポストロック回帰の楽曲だと思っていたけれど、今日改めて聴くとVoパートはラップベースで90年代のグランジを思わせる部分があることが良く分かった。実は、異種格闘技戦のように感じた1年前の『A Ray of Hope』も、「ラップ」という要素が明日の叙景の持つ表現のひとつであると考えれば、そこに共通点があったのかもしれない。

1年前のライブのように、曲間での拍手すらためらわれるような厳格な緊張感を保ちつつ、「キメラ」のようなアップテンポな楽曲や、新規ファン層を開拓した「コバルトの降る街」では歓声を上げたり腕を振ったりと、静と動のコントラストを意識しながら盛り上げている観客もGJ。

こうして聴いてみると、明日の叙景のポップさはこのジャンルの中でもだいぶ特異点だと思う。

自分はなんだかんだでポップは好きなのかも知れない。新しい音楽に惹かれているようで、実は明日の叙景の持つ90年代回帰な音楽性やジャケットデザインに、子供の頃に体験した音楽やカルチャーへのノスタルジアを刺激されているのかもしれない。それは、以前バズった自分のツイートにも通じる話で、記憶を最も呼び起こすのは、やはり懐メロなのだ。

行った人にしか伝わらない“萌えポイント”としては、海外からの観客が多かったことを意識してか、等力さんが演奏前のアナウンスを英語で行い、さらに曲中の煽りを布さんが英語でMCしていたこと。まるで海外遠征に来ているような気分になり、ちょっと嬉しかった。

あと、自分はまだファン歴1年なので、1st EPを発売したばかりの頃に行われた新大久保アースダムでのライブを観られたファンが、本当にうらやましくて仕方がなかった。

アースダムといえば、特徴的なのがステージ上の梁。よくハードコアバンドのボーカリストがこの梁を支えながらパフォーマンスをするのだが、この日、下北沢251でも布さんが照明を支えている梁を掴んでいた場面があり、それを見てアースダムを思い出し、萌えたし燃えた。

そして、「青い果実」。ここ数回のライブではあまり演奏されていなかったので、久々に聴けて嬉しかった。1年前の『A Ray of Hope』でも演奏されていたのを思い出し、胸が熱くなった。

まとめ

ポストブラックメタルというニッチすぎるジャンルのイベントが、幅広い年齢層の観客を集め、これだけの盛況を見せたことに大きな可能性を感じる。

プログレメタルと同様に、決してメインストリームとは言いがたいジャンルではあるが、多ジャンルをクロスオーバーするその抽象性(Abstractさ)こそが、逆に幅広い音楽ファンを惹きつける要因にもなり得るのだ。

明日の叙景には、このまま突き進んでサマソニやフジロック、そして昨日発表されたばかりのLUNAフェスにもぜひ呼ばれてほしい。そして、ベテランから若手までの先駆者やフォロワー的なアーティストも、さらに多くのリスナーに注目されていってほしい。