信州をめぐる冒険 6日目

2020.11.01 Sun.

6日目――木曽路はすべて山の中である。

(引っ越ししていたから五日目の投稿から間が空いてしまった)

旅の予定

0742 松本駅 →(中央西線) →0832 贄川駅

0927 贄川駅 →(中央西線) →0942 塩尻駅

1003 塩尻駅 →(中央西線) →1030 木曽福島駅

1330 木曽福島駅 →(中央西線) →1434 多治見駅

1445 多治見駅 →(中央西線) →1453 定光寺駅

1515 定光寺駅 →(中央西線) →1550 名古屋駅

XXXX 名古屋駅 →(東海道新幹線)→XXXX 品川駅

古の宿場町

旅人の朝は早い。

日が昇るとすぐに宿をあとにし、早朝の松本城を拝みに行った、りはしない。松本駅の1階にある、ヴィ・ド・フランスでモーニングにする。7時の開店と同時に入店した。

モーニング的なものを食べた気がする。覚えていない。写真もレシートもない。あなた、疲れているのよ。

朝食を済ませた僕は、松本に別れを告げる。

まずは南下して、塩尻駅を目指す。東西中央線の衝突地点である塩尻駅で列車は17分停車する。日曜の朝でも変わらず、列車は東西に別れてゆく。西に向かった列車は名古屋まで。東に向かった列車は新宿まで。いわば鉄道の分水嶺。そんな駅。かつては中山道、善光寺街道、三州街道が交差する交通の要衝として栄えた。大きな宿場町だった。その流れを継承して、今では鉄の線路が交差する。

かつての宿場町に思いを馳せながら、高原の朝の空気を受けて列車は旅立つ。次なる古の宿場町を目指して。

0742 松本駅 →(中央西線) →0832 贄川駅

塩尻を出たら、次の駅は洗馬。……読めない。「せば」と読む。ここも宿場町だ。ここは中山道と善光寺街道の追分である。残念なことに、かつての宿場の面影はない。昭和7年の大火でほとんどの家屋は焼け落ちてしまったそうだ。

ここは通過する。

その次は、日出塩。このあたりは山が多くとても景色が良い。なんだかんだ言って塩尻とかは町だから、それとは違って自然が車窓に広がるのはやはり気持ちが良い。日常とはかけ離れた世界。でも日本は大体どこに行ってもそんな景色ばかりだ。街に暮らすと忘れがちだが、山の多い国だと改めて思う。

ここも通過する。

そして、ついに、たどり着いた。

(この写真若干ピントが合っていないな。やっぱり疲れているのよ。戒めとしてそのまま載せるケド)

贄川駅である。わたくし、縁川(えにかわ)が贄川(にえかわ)に降りたのだ。

ねんがんの にえかわえきに おりたったぞ。

ただそのために降りた。贄川駅に行くことが目的で行った。それが旅。

ホームから塩尻方面を望む。山間の駅だ。

駅の背後には山しかない。

よい。

時刻表である。

毎日って。平日・土日祝とかの区分はないのね。上り下りとも12本ずつある。……けっこうあるね。10時台と12時台に一本もないから、その前ので辿り着いたら2時間近く上りも下りも来ないということになってしまう。だから朝早く松本を出る羽目になったわけだが……。

そしてこれが駅舎である。立派だ。山の中の古臭い、渋い、趣のある駅舎はよい。興奮する。

明治42年。そんな時代にすでにこんな山の中に鉄道は走っていた。そりゃあもちろん、旧中山道だから、鉄道の整備も早かったかもしれない。でもこんな山の中。明治の当時はもっと栄えていたのだろうか。そんな面影は全然ない。なにせここも昭和の大火で大半が焼け落ちてしまったから。おい。流行ってんのか。昭和の大火。

駅の隣には関所亭。開店は11時から。食べたかった。また今度。

駅から少し行くと関所を復元したものがある。そこに向かう。

これは最新の看板。

謎のモニュメント。

この橋は、

らしいです。

これを順番に、

これで叩く。

節もついているヨ。ナンチャラホイ。夏でも寒いのは良い。ナー 中乗りさん。……電波ソングかな。この歌詞に対する解説とかそういうのが知りたい。袷……読めない。あわせ?

どうやら長野県民謡の木曽節らしいです。

で、その橋を渡って、復元された関所へ。

しかし、見学は9時からだったみたいで、中には入らなかった。残念。なのでチラッと眺めて駅に戻る。

駅前のバス停。本数が、清里より多い。さすが。

そうして、55分の贄川滞在は終わった。

天気も良い。過ごしやすい。肌寒かった朝のことなんて忘れて、秋晴れの旅の最終日。中央西線を、また東へ。

0927 贄川駅 →(中央西線) →0942 塩尻駅

僕はまた、塩尻に戻ってきた。……なぜだ! 特急に乗るからさ。

ワイドビューしなの6号。いかにもJR東海の車両。一年前、名古屋から乗って車窓の眺めに感動したものだ。山側というか北側というか、日本海側の席に座ると概ね素敵な眺めと出会うことができる。

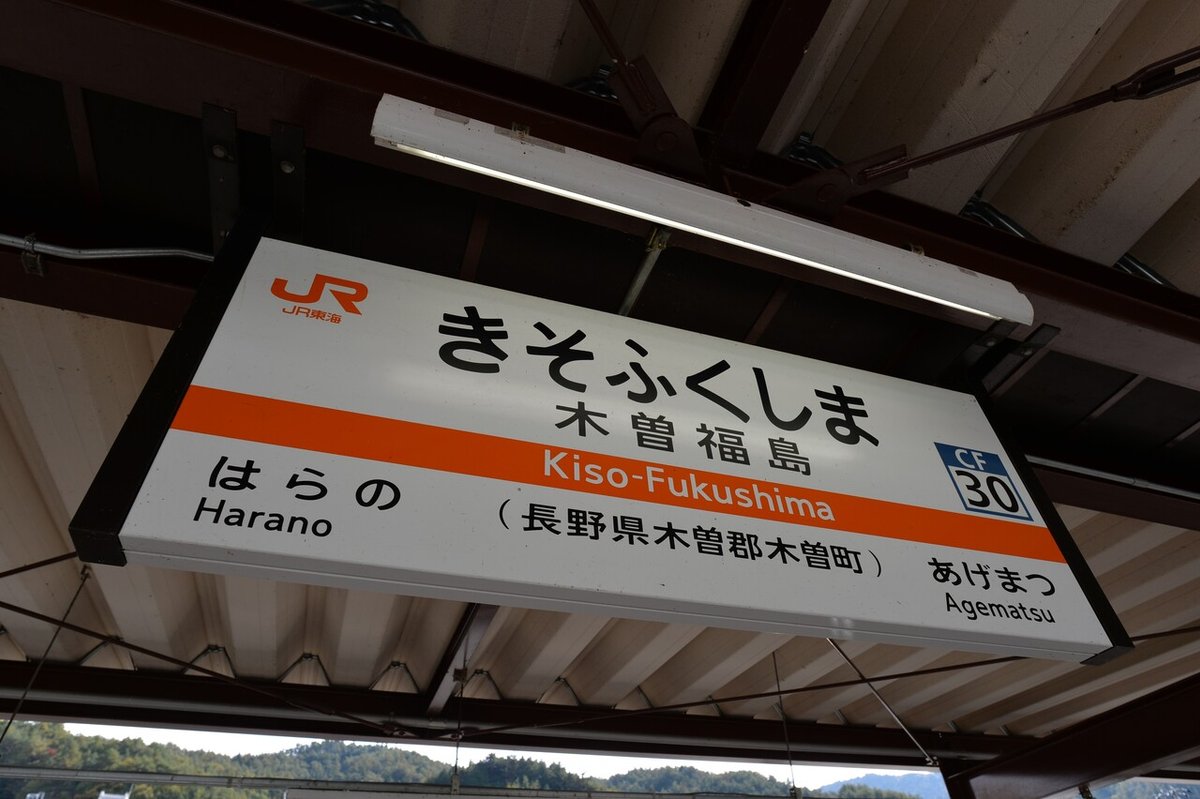

1003 塩尻駅 →(中央西線) →1030 木曽福島駅

木曽福島にて

中山道六十九次、最大の宿場町(かどうかは知らない)、木曽福島である。少なくとも、一年前に電車の中から見た景色で一番栄えていた駅だった。観光客も多く訪れるであろう駅だ。旅のプランを考えるときに、ここには絶対行こうと思っていた場所だ。奈良井宿にも須原宿にも行きたかったけど、時間がなく、木曽福島に行くことにした。行けなかったところへはまた今度行けばいい。

まずは、駅を出て、北へ(図では右へ)。

絶対読めない……。

橋を渡ると、昔ながらの建物が見える。

道はくねくね曲がる。要塞的な役割もあるのかしら。

火乃要鎮

ねこ。

用水路。よい。

だそうです。

こうやって昔の施設を資料として保存してくれているのは嬉しい。建物も古めかしいけど、どこまでが当時のもので、どこからが再現なのかわからない。道は舗装されているし、建物も修繕されているものも多いだろうけど、観光のために無理やり作った町並みだったとしても、当時のものも少しは残っていて、資料をもとに復元されていたりしていて、宿場時代、街道時代の趣を感じさせる。昔の旅人は何を思っただろう……? 当時から猫は横切ったのか。

川のそばには秋。そして水が澄みすぎである。旅の疲れも癒える。

川沿いの建物たち。圧巻である。隙間なんてない。岸からはみ出して河原に支えを作って支えている。しかも建物は大分傷んでいつか崩れるんじゃないかと思ってしまう。

手打 生そば。建物はぼろっぼろだけど、味はうまいんだろうな。なんせこの清水。いい蕎麦が食べられそうだ。

また道を戻って、旧中山道を歩く。福島宿の本陣跡の碑がある。

碑しかない。そばに近代的な建物。木曽町文化交流センター。

少しがっかりして、また道を戻る。少し行くと、駐車場があって、なにやらお店を見つけた。幟には『栗子もち』とある。なんだろうそれ。気になっておやつにしようかと寄った。

栗子もちとお茶をいただいた。

店先の喫食スペースでいただいた。秋空と秋風の中、秋の味覚を堪能した。甘い栗きんとんのようなもだと想像していたら、想像とは違った。甘みより、栗の風味を生かした、イカス和菓子だった。とても好みだ。甘いお菓子なんかに媚びない、そんなものを好む現代人にしっぽは振らない。秋を感じられる素敵な菓子だ。木曽の秋の風物詩らしいが、風物詩とはこのことだとわかる。秋にならないと食べられない。幟を見たら、食べたら、秋が来たと感じる。

道を歩いてこなければ僕はこの味を知らないままだっただろう。旅立つ前に事前にインターネットでもちろんいろいろ調べるけれど、栗子餅というものについては調べなかった。ここに来るまで全く知らなかった。違う季節だったら知らなかった。その場合は違う何かと出会っている可能性はあるが。それが旅人の生き様だろう?

次の目的地は、関所だ。また中山道の関所だ。地図を確認して道を調べる。隣の道を登って線路まで出て、線路沿いに道なりに進めばよい。途中に初恋の小径がある。了解。木曽福島に来る電車の車内から、この道は見えたはずだ。線路沿いだから。でももちろんそんなことは覚えていない。覚えていても、車窓から見える道と、実際に自分の足で歩く道は違う。初恋の小径があるとは車内からは気づかない。

これが初恋の小径。素敵やん。

ここを真っすぐ行けば関所だ。

高瀬家

ところが、途中に高瀬資料館なるものがあった。ナンチャラホイ。

『高瀬 奇應丸』の文字。奇應丸ってあの奇應丸か。気になる。ということで寄ってみることに。寄り道も旅の醍醐味。歩いているからできる。

看板には島崎藤村ゆかりの地みたいなことが書かれていた。島崎藤村、よんだことないなぁ。なんて思いながら立派な門を抜けた。その先に庭とお家があった。軒先が受付になっていて見学料200円とある。誰もいないのかなと思ったら、用のある方は鳴らしてくださいとブザーがある。そのブザーを鳴らす。中から案内をしてくれるという女性が現れた。

説明によると、この家は島崎藤村の小説『家』のモデルとなった家だそうだ。藤村の姉が嫁いだのがこの高瀬家で、藤村自身もよく顔を出していたとか。もともと高瀬家は、木曽の代官に仕えた武家で、看板にあった奇應丸も幕府に献上していたとか。それなりの地位にいたはずだったが、やがて時代は変わり没落していく。奇應丸の製造も行わなくなっていった。

そうやって案内をしてくれる。この女性――熊谷かおるさんは、この高瀬の家の子孫で彼女の両親が資料館を始めたそうだ。それを継いで今案内を務めている。蔵を資料館として利用し、高瀬家そして島崎藤村ゆかりの品を納めている。でも何より価値があるのは熊谷さんの案内だと思った。終始笑顔で、とても細かく丁寧に案内してくれた。一緒に歩いて回って、庭も見せてくれた。隣に線路があるけど、ここに線路を敷くとき、国から土地を強制的に奪われて、本当は線路の向こうの森のところまでが敷地だったらしい(もちろん彼女も聴いた話だが)。土地が無くなる前に撮った集合写真が資料館に残っていて、さっきの写真はこのあたりで撮られていると説明してくれる。その時代に迷い込んだかのように、写真と景色が重なって見えた。嘘だ。そんな物が見えたら幻覚だ。そういう心の動きだということだ。小説の中の世界が残っている。藤村の生きた時代の面影がそこかしこにある。ここはそんな資料館だった。

本当はもっと古い建物も昔はあった。藤村が顔を出していた頃の立派な建物が。それも昭和の大火で焼け落ちてしまったらしい。また昭和の大火だよ。そしてその大火の資料も残っていて、このあたりが火元、風にのって川を渡って、延焼したと説明してくれる。

案内がなければ、ふぅんという程度で終わるだろう。島崎藤村ね、へぇ。で終わっていただろう。でも、僕は島崎藤村が気になって仕方がなかったし、『家』を読んでみたいと思った。そしてまたここを訪れて改めて作品の世界に触れたいと思った。それだけ魅力的に思えたのは熊谷さんの案内が素晴らしかったから。楽しそうに案内してくれて、それだけでこちらも元気をもらった。気づいたら一時間近く経っていて、あっという間だった。とても価値のある時間だった。

高瀬資料館をあとにして、僕はこの旅で一番興味深い時間だったんじゃないかと思った。帰ったら読んでみよう。

さて、ようやく関所である。高瀬資料館のとなりに関所はある。

関所の資料館の記憶はあまりない。一応行ったけれど、先程の高瀬資料館の存在が大きすぎて、関所のインパクトは薄い。そして時間もあまりないから急いでいたというのもある。いろいろな資料が展示してあって、処刑道具とかもあった気がする。けど、ざっと見ただけで早々に退散した。

早く駅まで戻らないと列車に乗り遅れる可能性がある。それは良くない。駅まで少し急いで歩く。こんなことになるなんて……。でも、いい体験だった。楽しかった。心は高揚している。島崎藤村め。

駅まで着いて、まだなんとか時間があることを確認する。駅にキヨスクがあったと記憶しているので、そこで昼ごはんを調達して列車内で食べようと思った。だが、キヨスクは閉まっていた。昼休憩だった。そういうこともある。

どうしようかととりあえず駅前のお店を物色。ゆっくり食べている時間はない。とりあえず売店があったので、そこでおにぎりとお茶を購入。なんとか昼食を手に入れることができた。

名駅

木曽福島をあとにし、中央西線を西へ。少し行くと、寝覚の床という景勝地が現れる。絶景である。景色はきれいで水も澄んでいて、木曽川最高となる。

1330 木曽福島駅 →(中央西線) →1434 多治見駅

多治見駅で乗り換える。途中に須原宿の最寄り、須原(すはら)駅というすばらしい駅がある。そういう駅に惚れてまたこの路線に乗ろうと今回の旅程に組み込んだのだ。いつか降りる。

1445 多治見駅 →(中央西線) →1453 定光寺駅

多治見駅では一旦改札を出て、ICカードで再度改札を通過した。気がする。このあたりまで来ると、ICカードに対応している。

そして二駅先、定光寺駅である。あの、定光寺駅である。

電車を降りて反対ホームを見ると、崖の途中に駅が作られていることがわかる。

隣には木曽川……ではない。庄内川あるいは玉野川らしい。このあたりは本当に水が綺麗。この階段を降りて地上にたどり着く。

この上にホームがある。正気か? しかもここは愛知県。名古屋から30分足らずで来れる秘境駅と名高い。物好きな旅人しか降りないであろう駅だ。

駅前の橋から。川いい。

そして廃墟。俺歓喜かよ。廃墟も川も好き。

よい。

あれが駅である。なんでこんなとこに駅作ったんだ……。

下りホームへ続く通路。67年5月。そんな昔からあるのか。調べたら、1924年に駅になったらしい。こんなとこに。

ICカードも使える近代的な駅だよ。

1515 定光寺駅 →(中央西線) →1550 名古屋駅

マニアックな駅を堪能した僕は、再び上り線に乗り名古屋を目指す。

XXXX 名古屋駅 →(東海道新幹線)→XXXX 品川駅

名古屋では乗り換えるだけで、特にどこにも行かなかった。あとは帰るだけだ。長かった旅も終わる。さらば信州。また会おう。

適当にきっぷ買ったら、ちょうどN700Sだった。わお。いつものN700には飽きたからね。そしてのんびりと帰る。やはり新幹線は快適だなぁ。

品川はやはり都会の駅で、人だらけで、でも安心感があって癒やされる。やはり住むなら都会。旅は地方。長野県は好きだけど、住むのには僕には向いていない。そう思った。

改めて信州が好きだと思った。まだ見ぬ、飯田線や上田長野にも行きたい。信州をめぐる冒険は第一部が終わったに過ぎないのだ。第二部にもそのうち行きたいものである。よしなに。

ルート

名古屋以降は新幹線で品川までなので割愛

(終。あるいは第一部完)

いいなと思ったら応援しよう!