ウィルバー理論解題(その8):ホロンの20原則(12)

さて、今回はホロンの20原則の最終回である。

「20あるはずなのに、まだ12番目だけど・・・」とあなたは思うだろう。

そこでまず、原則2は4つの力について説明していたことを思い出していただきたい。

さらに、原則8には付加原則がひとつあった。

この最後の12番目は、ホロンの進化が示す5つの方向性について語っている。

12種類のカテゴリーのうち、10種類はひとつずつの原則、原則2と原則12は(4+5で)合計9つの原則。それに付加原則をひとつ足すと(10+9+1で)全部で20原則ということだ。

12.進化は「複雑性の増大」「差異化/統合の増大」「組織化/構造化の増大」「相対的な自律性の増大」「テロスの増大」という方向を持つ。

12.進化は方向を持つ。

進化は歴然とした方向を持つ。進化は、ある特定の方向へ向けて、必然的に進む。これは何と不思議なことだろう。

進化は、創造的な発生(新奇性)、対称性の破れ、自己超越、深度の増加、幅(スパン)の減少、有意性の増大といった方向性を持つことは、すでに見てきたが、まだある。

退行、溶解、抑止などがなければ(つまり事がうまく運べば)、進化は通常、次のような方向を持つ。

○複雑性の増大

○差異化/統合の増大

○組織化/構造化の増大

○相対的な自律性の増大

○テロスの増大

a.複雑性の増大

これに疑問の余地はないだろう。進化とは下位のホロンを創発する(含んで超える)ことだった。したがって、進化すればするほど、階層の深さが増し、包含される下位ホロンが増えていくわけだから、当然複雑さも増大する。

しかし、このことは同時に、下位のホロンから見るなら、上位ホロンとは、幅(スパン)がより減少しているわけだから、下位より単純化されているとも言える。

原則6において、高位のホロンは、低位のホロンに現れる不確定性を組織化し、パターン化するという法則を見た。不確定的だった低位のホロンに、上位のホロンがある程度の制約を与え、組織化し、ある動きのパターンを付与すれば、当然そのホロンの機能は不確定的だったときに比べれば単純化する。つまり進化とは単純化のプロセスであるとも言える。それと同時に、その単純化によって、次なる複雑化が準備されもする。ホロン構造の観点に立つなら、複雑化と単純化は表裏一体のものである。

「組織化の新しいレベルは、システム機能および対応するシステム構造を意味すると同時に、また構造および機能の複雑性の増加のプロセスの開始点をも意味するのである」(エルヴィン・ラズロ)

このことは、数字を考えると分かりやすいかもしれない。10進法の数字の秩序(ルール)で言えば、数字が1から9に増えたとき、1の位が持つ秩序(つまり1の位の深層構造)では、もうそれ以上表層構造の「変換(家具の並べ替え)」ができないことを意味する。そこで位がひとつ上がって10になる。10は1の位の限界点を含んだうえでの10の位の開始点である。10は9より複雑性が増大しているが、同時に10は9より単純であるとも言える。「10」とは、10の位がひとつあり、1の位には何もないことを表している。「9」は1の位が限界まで達していることを表す。10は、9を内に含みつつ、9が決して見ることのない、より単純化された景色を見ているのである。そして10はさらなる複雑化のプロセスを歩む。

b.差異化/統合の増大

進化は差異化と統合が一緒になって働くことを前提としている。そして実際、この二つは共同して起こる。

差異化/統合のプロセスは、「正→反→合」の弁証法のプロセスであるとも言える。つまり「正→反」が差異化であり、「合」が統合である。

「原子は差異化された素粒子を統合する。分子は差異化された原子を統合する。その後も同様。また接合細胞の差異化と統合が組織、器官、有機体を作る」

「(進化とは)不確定な、一貫しない同質性から、確定した、一貫した異質性への、連続した差異化と統合を通じての変化である」(ハーバート・スペンサー)

「多は一となり、一によって増加する」(アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド)

そもそも、統合が起きるためには、モノであろうとコトであろうと、「AとBとは違う」というかたちで差異化されている必要がある。ホロンAとホロンBは、「不確定な、一貫しない同質性から、確定した、一貫した異質性へ」と向かっていく、あたかも双子が徐々に異なる個性を発揮していくように。差異化の反対は同一化ないし同化だが、同一化・同化が起きている間は統合は起きない。同一化・同化は、統合に近づくことではないのだ。たとえば、「自己」に差異化が起きなければ、自己は常に何かに同一化した状態であるため、弁証法の「反」が起きない(「反」が見えていない)。「反」が起きなければ「合」は起きない。

何か新たな全体が発生するためには、部分が個として他から差異化されている必要がある。しかしそれで終わりではない。差異化が起きるとは、その裏で統合が同時に起きていることを意味する。互いの個性を意識した双子は、改めて自分たちの結びつきの深さを意識する。それは、二人の意識に再組織化が起き、新たな(より上位の)秩序が生まれたことを意味する。双子はお互いを差異化しながらも一緒にいることで、「1+1=2」を超える何かを生み出す。これが起きないうちは、双子は「二人で一人」の状態(段階)にとどまったままになる。

「実体の間でコミュニケーションが開始されるためには、その実体はそもそも差異化されていなければならない。ある意味では、差異化のプロセスそれ自体に先だっては、実体は存在していないとすら言える。したがってディフェラン(差異化)は、創造性という永遠の活動、存在をもたらすダイナミックな力の一部なのである」

ホロンAとホロンBは、それぞれ異なるエイジェンシーとコミュニオンを持つことを思い出していただきたい。ホロンAのエイジェンシーとコミュニオン、ホロンBのエイジェンシーとコミュニオン、この四つの力が同時に作用して進化が起きる。エイジェンシーが働く(あるいは強化される)とは、その裏でコミュニオンが働いている(強化されている)ことを意味する。エイジェンシーは常にコミュニオンのなかで発揮される。ホロンAとホロンBが統合されることで獲得された新たなエイジェンシーとコミュニオンは、さらに上位構造への統合を準備する。つまり、ホロンが新たに獲得したレジーム(体制)、カノン(規範)、パターンが、より統合的な一貫性・複雑性を創造するもととなる。差異化された「多」は、統合されて「一」となり、その「一」が獲得した上位構造により、さらなる差異化/統合が起きる。

「複雑性は差異化と統合のプロセスの相互浸透から発生する」(エリッヒ・ヤンツ)

『そのため私はつねに「差異化/統合」と書いている。差異化/統合は、二次元的な存在論においては、対極(または正反対の傾向)にあるように見える。二次元的存在論では、一方の増加は他方の減少だからである。しかし多次元的なコスモスでは、一方の増加は他方の増加を意味する。二つの力は手を携えて、無限に新しい全体/部分、多/一あるいはホロンを生み出しているのである。深度の弁証法・・・』

c.組織化/構造化の増大

進化のプロセスは、単純なシステムからより複雑なシステムへ、低度に組織化された状態から高度に組織化された状態へと進む。

たとえば、進化生物学では、「クレード(分類群)」と「グレイド(段階)」を明確に分けている。共通の直近の祖先をもつ種の群がクレード(clade=分類群)を形成し、骨格、頭、胴体、手足、内臓などの構造的な組織(ボディプラン)が同じレベルにある種がひとつのグレイド(grade=段階群)を形成する。簡単に言うと、クレードとは、直近の単一の祖先を持つ子孫たちがどれだけ多様かを表している。一方、グレイドという考え方では、たとえば脊椎を有するというボディプランで共通する生物群という括りで言うと、爬虫類という祖先群の中に鳥類や哺乳類という子孫群が位置し、同様に爬虫類は両生類と魚類という祖先群を持つことになる。グレイドとはまさに進化の深度が異なることによる枝分かれを表している。

近年の進化発生生物学は、様々なボディプランの起源(つまり進化の深度)を遺伝子レベルで説明しようとするが、この分野においても、エイジェンシーとコミュニオンが共同して働くことで、より高度に組織化され、構造化されたかたちで個体発生が進むことがよくわかる。

たとえば、生物の「ゲノム」が原則として同一個体内のすべての細胞で同一であるのに対し、特定の状況下において細胞中に存在するすべてのmRNAの総体を指す「トランスクリプトーム」は、同一の個体にあっても組織ごとに、あるいは細胞外からの影響に呼応して固有の構成をとることがわかっている。ゲノムがコミュニオン(適応)型であるのに対し、トランスクリプトームはエイジェンシー(自律)型であると言えるだろう。

そもそも、進化発生生物学では、進化と個体発生をどのようにして定式化(パターン化)するかという問題が追究されている。

パターン化のモデルには主に次の二つがある。

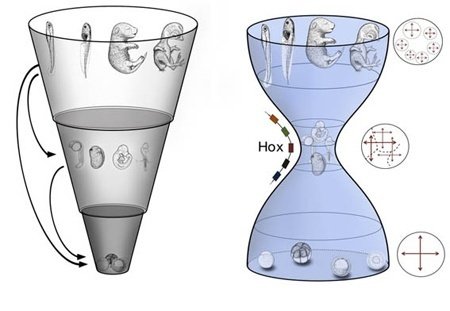

○漏斗型(下図の左側):種(たとえば脊椎動物)間の共通性は受精卵や初期胚の時期に最も高く(パターンの保存性が高く)、発生の進行に伴って徐々に(一定のペースで)多様化するとする。このモデルでは、時間的に後にある発生段階がその前の発生段階に依存しているため、結果的に初期胚を進化的に保守的にさせるとしている。つまり、このモデルは簡単に言うと因果論である。

○砂時計型(下図の右側):器官形成が起こる発生中期が最も共通性が高く(高度にパターン化される)、この時期にボディプランが規定されているとする。つまり進化のプロセスは一定のパターンやペースによって進むのではなく、初期において多様なパターンからスタートし、中期において突然ある方向への拘束力が高まり、同種間の共通のボディプランの実現に向けて組織性を高め、そして後期においてまた多様性の方向に向かう、というパターンを示すとする。

そして近年、理化学研究所の入江直樹研究員らが、数種の脊椎動物の胚におけるトランスクリプトームの定量的比較解析を行ったところ、砂時計型モデルを遺伝子レベルで強く支持する結果が得られたという。

これを見ても、進化とは、各ホロンのエイジェンシーとコミュニオンが、プロセスの方向性に拘束的に働いたり、あるいは逆に柔軟性を持たせる方向に働くことで、より高度に組織化したり構造化したりする方向へ向けて進行する、ということがよくわかる。

※参考:http://www.cdb.riken.jp/jp/04_news/articles/11/110410_transcriptomic.html

d.相対的な自律性の増大

ホロンの自律性は相対的に増大する。

この言い方には、二つのポイントが含まれる。まず、すべての自律性は相対的であること。もうひとつは、にもかかわらず相対的な自律性は進化に伴って増大するものであるということ。

創発的な進化において自律性が増大するのは、ホロンの自律性を侵害する外部の力が、進化につれて(交代、または超越し、包含するプロセスによって)ホロンと共同する内部の力となるからである。つまり、自律性は異質性を内部に取り込むことで増大する。弁証法が起きるということだ。新たなホロンは、より深い文脈と同化し、かくしてより広い自由を獲得する。人間はミミズより多くのホロンを下部構造として包含しているため、より多くの内部の力を有している。その分ミミズより自由である。

まず、ホロンの自律性は相対的である、という点を見てみよう。

ホロンの深度が深まれば、その相対的な自律性は大きくなる。このことは、より大きな永続性とか具体的な頑強さを意味しているのではない。ミミズは石よりも頑強ではない。相対的な自律性は、単に環境的な条件の変化に対するより大きな柔軟性を指している。つまりエイジェンシーが増すことでコミュニオンも増す。キツネはその体温を天候の変化に対して相対的に独立して維持することができる。それに対して石の温度は環境が変化するごとにたえず変動する。キツネは石よりも自律的である。

「自律性は、時間と空間を超える一貫性と自己同一性を持つ(でなければ、その存在は消滅する)。自律性が、エイジェンシー、レジーム、カノン、コード、深層構造とほとんど同義語なのはこのためである。しかしながら、部分としてのホロンは——そのホロンの自律性は——そのホロンが構成要素であるより大きなホロンのシステムや力の制約の対象となる。このことは、ホロンの自己同一的なパターンや基本的なパターンを変えるものではない。しかし、それはさまざまな環境や条件の制約の対象となって、その表現を変える。あるいは他のレジームにその行動のイニシアティブを移す(例えば、もし我が国が宣戦布告すれば、否応なく、私も含まれる)」

「ホロンは、下位のホロンに比較しては比較的自律性があるが、上位のホロンに対しては服従的である」

この事情を言い換えると、高層ビル群において、ある高層ビルのある階の自律性は、上位階層のネットワークから制約を受けている、ということだろう。

動物の体温調整の場合は、常に環境に対しての相対的な自律性の発揮だが、これが人間の内面となると・・・

「環境からの差異化を生み出すばかりか、必要とあれば、環境からの分離をも生み出すまでにいたる。しかしこれは破滅的なことである。病理的なエイジェンシーの表現であって、まっすぐにエコロジカル(生態的)な地獄に導かれるものである」

つまり「分離」とは、「差異化」が行き過ぎて病理化した状態とも言えるだろう。これはエイジェンシーが過剰になることの病理である。

「攻撃衝動とは差異化への衝動であり、エロスは統合への衝動である。そしてその二つの分裂は深刻な病理を招く」

あらゆるエイジェンシーはコミュニオンのなかで働く。エイジェンシーがコミュニオンを超えて働くと、事態は病理化する。過剰な差異化、過剰なエイジェンシーは、分裂、孤立、コミュニオンの機能不全をもたらす。

では次に、ホロンの自律性が相対的に増大する、という点を見てみよう。

ここで、こんな思考実験をしてみる。

「私の国は、他国に対して宣戦布告した。もちろん私は戦争に反対だ。そういう意味で、私のアイデンティティは国のアイデンティティとまったく異なる」

こうした差異化が進行すれば、「私」は「国」からどんどん分離、分裂、孤立していき、「私」のコミュニオンは機能不全を起こし、「私」の心は病理化するかもしれない。

さて、一方差異化の反対は同一化(ないし同化)である。同一化が進行すれば、「私」のアイデンティティは「国」のアイデンティティの中に溶解し、「私」のエイジェンシーは機能不全を起こし、いわば国と心中することになる。

エイジェンシーとコミュニオン、差異化と同一化のどちらが過剰になっても、「私」は病理化する。

一般的には、エイジェンシー(自律性)が過剰になると、差異化も過剰になる。差異化が過剰になると、ホロンは他のホロン(環境・文脈)から孤立し、進化は「含む」の面に失敗したことになり、その病理、その症状は一種のアレルギー(拒否)反応となって出るだろう。コミュニオン(適応性)が過剰になると、同一化も過剰になる。同一化が過剰になると、ホロンは環境・文脈のなかに溶解し、進化は「超える」の面に失敗したことになり、その病理、その症状は一種の中毒(固着・執着・依存)反応となって出るだろう。

では、こういう人がエイジェンシーとコミュニオンを維持しつつ、病理化しないためにはどうしたらいいか。

そのためには、エイジェンシーをコミュニオンのなかで発揮させるしかない。つまり、エイジェンシーの相対的な増大である。戦争に向かおうとする国に対して、拒絶することも同調することも答えではない。

原則2において、エイジェンシーとコミュニオン、自己超越と自己分解の4つの異なる力の間には緊張関係があることに触れ、バランスが重要である点も指摘した。

「私は、どのようにすれば一個の全体でありながら、より大きな全体の部分であり続けられるだろうか?」

ある意味、あらゆるホロンがこの究極の疑問に答えを出しながら進化している。この問いに答えを出すには、垂直方向の自己超越が必要になる。つまり、差異化された二つのシステムを統合し(含んで超えて)、ある意味その二つのシステムを廃棄し、新しいエイジェンシーとコミュニオンを獲得する必要があるのだ。病理化ないし4つの力の緊張関係の増大は、水平方向の変換ではなく、垂直方向の変容を促すのである。

もし「私」というホロンの自律性が、自国の宣戦布告という外部の力によって侵害されるなら、創発的な進化によって自分の自律性を相対的に増大させることで、自分のホロンと国のホロンという差異化された二つのホロンを、どちらも共同して働く内部の力とするしかない。そうすることで、より柔軟で、適応的で、より深みを持ち、その分より自由なアイデンティティを獲得するしかないのである。つまり「私」のアイデンティティが国のアイデンティティを含んで超えるしか解決策はない。

新しいコミュニオンの力が働くことで、エイジェンシーも進化する。

「言い換えれば、現在のエイジェンシーは進化するコミュニオンの結果なのである」

ここで、そもそもホロンとは、ある文脈においては全体であると同時に別の文脈においては部分である一単位のことだったのを思い出していただきたい。ホロンは、どこまで下に下がろうが、どこまで上に上がろうが、文脈のなかに置かれているのである。それこそが「部分/全体」というホロンの基本的な性質だった。

ホロンが上位になればなるほど、そのホロンが置かれることになる文脈は増える。「私」と石では、「私」の方が置かれる文脈は圧倒的に多い。石が心圏の文脈に置かれることはない。

もし「私」というホロンが、国家あるいは国際社会という文脈から極端に差異化され、分離、分裂、孤立を起こすなら、それでも「私」というホロンが相対的な自律性と適応性の両方を健全に発揮するなら、「私」というホロンは、今よりもさらに大きく広く深い文脈に自らを置くしかない。もしそれが可能なら、「私」は以前より大きく、より深く、より有意義で、より柔軟で、より自由な自律性を獲得していることになる。

「自我は全体的な有機体とその衝動のなかに存在し、それは言語的に開示された世界という文脈のなかに存在し、それは社会的実践の全体的なネットワークのなかに存在し、それはスピリットのなかに存在している。これこそ、文脈のなかの文脈のなかの文脈というホロンの性質そのものである。私たちはより深い、より大きな文脈を見つけるたびに、所与のホロンに新しい意味を見出す。というのも、先にも述べたように、より大きな文脈は、ホロンに対して、それまでになかった意味を付与するからである。それは、そのホロンが、孤立し、分離されたままでは持つことのできなかった、新しい意味である。

同じように、新たな、より深い文脈と意味の発見は、新しいテラピア、新しい癒し(セラピー)の発見でもある。すなわち私たちは、より深くより広い文脈を理解するためには、しばしば多大の抵抗にあっても視点を変え、知覚を深めなければならない。自己(セルフ)は、文脈のなかの文脈のなかの文脈に置かれている。それぞれの文脈のなかの視点の変換は、浅い文脈のなかで死に、より深い文脈のなかで再生するという、しばしば苦痛を伴う成長のプロセスなのである。

しかし、まさにそういう理由によって、深い文脈と同化するたびに、私たちの相対的な自律性は実際に増大する。より深い知覚との同化によって、私たちはより広い自由を発見するからである。」

私たちは、自分が身を置く文脈が増えれば増えるほど、自分に対する拘束力が増し、それだけ自由が制限されるように感じるかもしれない。しかし実際は逆なのだ。自分が身を置く文脈が狭く限定されていればいるほど、私たちは不自由な状態に自らを制限し拘束しているのである。

今、世界に多大な影響を及ぼしている要人のなかで、自らをもっとも狭い文脈に置き、不自由な状態に制限し拘束している人間のひとりは、間違いなくプーチンだろう。

進化とは解放を意味する。解放とは制限や拘束を外すことではなく、それを含んで超えることである。自分が今置かれている文脈との間に齟齬があるなら、視点を水平方向にずらしても新たな文脈は見つからない。垂直方向に、より高く、より深い視点を獲得するしかない。

e.テロスの増大

「時空の内部でのホロンの自己実現」のために、ホロンのレジーム(体制)、コード(規約)、カノン(規範)、深層構造は、磁石、アトラクター、ミニチュアのオメガ・ポイント(終極点)としての働きをする。すなわち、システムの終極点が時間と空間のなかのホロンを実現(または発達)の方向に引っ張るのである。それはシステムが物質的、生物的、心的のどれであっても同じである。

これは驚くべき真実である。

このホロンに関する20の原則は、最後に至っていよいよ佳境を迎えた感がある。これは、「ポストモダン」から「トランスモダン」へのパラダイムシフトにとっても、最大の「転換点」になるかもしれない。

ポストモダニズムの一致するところによれば、物事はすべからく「文脈」に左右されていて、ある目的ないし目的地に向かっているように見えることも、実は偶然の産物にすぎない、ということだった。それが、この原則20によって、完全に覆されることになる。

あらゆるホロンは自らの持つ力によって、ある特定のポイントないし領域に向けて進化する、つまり進化には明らかに「テロス(目的)」と呼べるものがある、というのだ。

しかも、到達すべき(最終的に組み込まれるべき)たったひとつの絶対的あるいは全体的な「文脈」というものがあるのではなく、いわば文脈自体にも段階がある、というわけだ。しかも、その最終的なテロスに向けて、時間と空間のなかのホロンを引っ張っていく磁石の働きをするものがあるということは、それは時空の外に存在する、ということか?

ひとつひとつ見ていこう。

まず、「アトラクター」という新しい用語が出てきた。これは、力学系において重要なトピックのひとつとされるものである。「力学系」とは、簡単に言うと、物質や有機体の動きを数学的にモデル化することを指す。ウィルバーはこれを人間の心の動きにも当てはめている。

大雑把にいえば、「アトラクター」とは、その周りの軌道を引き付けるような性質をもった領域を指す。軌道がそのような領域まで引き付けられた後は、軌道はその領域内に留まり続けるという。

たとえば、宇宙には「グレート・アトラクター」という領域があるらしい。これは、近傍宇宙の大規模構造の一つで、いくつかの銀河および銀河団の特異運動からその存在が予測されている銀河間空間内の重力異常である。うみへび座・ケンタウルス座超銀河団の範囲内に位置し、銀河系の数万倍の質量集中を持つと考えられている。これは、グレート・アトラクターが数億光年に渡る宇宙の領域内にある銀河とそれが属する銀河団の運動に及ぼす影響の観測から推定されたものである。どうやら宇宙には、その巨大な重力のために、銀河ごと引き付けられていく領域があるらしい。

ここでウィルバーは、宇宙や物質圏に限らず、生命圏、心圏におけるシステムにも、この「力学モデル」があてはまることを認めているわけだが、ただし、心圏の場合、ウィルバーは主に「オメガ・ポイント」という言葉を使う。

では、神圏はどうなのか? 疑問を抱いたまま先へ進む。

まず、ウィルバーが「時空の内部でのホロンの自己実現のために」と冒頭で断り書きをつけている点にご注目いただきたい。これは、ひとつには「時空の外部」も考慮に入れていることを意味する。

ここで、ひとつ前の原則12のdにおいて、ウィルバーがこう言っているのを思い出していただきたい。

「自律性は、時間と空間を超える一貫性と自己同一性を持つ(でなければ、その存在は消滅する)。自律性が、エイジェンシー、レジーム、カノン、コード、深層構造とほとんど同義語なのはこのためである。」

つまり、ホロンがある特定の「目的」に向かっていくのは、ホロンにもともと備わった力(自律性)によるものであり、その自律性は時空を超えて普遍的だというのだ。

「時空の外部だって? 時間と空間を超える領域だって? 時空の外部に存在するものもホロンなのか? そもそも時空の外部が私たちの認識の対象になり得るのか?」

当然そういう疑問が湧くだろう。これについては、今後の大きな課題である。

またひとつには、「自己実現」という言い方である。

「人間ならわかるが、物質も自己実現するって? 物質にも、そうなりたがっている自己がある? そもそも物質も進化するのか?」

当然そういう疑問が湧くだろう。

ここで、原則2においてすでにウィルバーが「進化とは、自己超越を通じての自己実現である」と言っていることを思い出していただきたい。これは何かの「喩え」あるいは物質の「擬人化」なのだろうか。それとも物質圏を除外した言い方なのだろうか。

結論を急がず、まずは物質圏から見ていこう。

物質圏で言うと、物質の最終的な形態を決定するのは、レジーム、カノン、深層構造、形態遺伝子であり、それらは「エンテレキー」と同義語だと、ウィルバーは言う。

ドイツの発生学者ドリーシュは、19世紀末から20世紀初頭にかけ、それまでの物理・化学に立脚した発生理論に疑問を抱き、動物が調和した全体として発生する現象に注目し、それを成り立たせる超物質的原理が存在するとし、アリストテレスの語「エンテレケイア」を借りて、その原理を「エンテレヒー(エンテレキー)」と名づけた。この考えも、「上位の現象(全体)は下位の現象(部分)に還元し得ない」という発想に根ざしている。

つまり、ここでウィルバーは、生命圏での概念を物質圏にも適用しているわけだが、話を「アトラクター」に戻すと、そもそも「アトラクター」という言葉は、主に力学系の用語である。力学系とは、一定の規則に従って時間の経過とともに状態が変化するシステム、あるいはそのシステムを記述するための数学的なモデルのことである。だから、もともと何圏かを問わないモデルなのだ。

現代の「動的(ダイナミック)システム理論」においては、「アトラクター」が長期にわたるシステムの行動を特徴づけるという。動的システムは、所与の初期状態から進化の法則(20の原則のいくつか)にしたがって独自の諸状態の軌跡を描いて進化する。やがてある識別できるパターンが現れて、軌跡が停止したままになる。軌跡がどのように停止するか、そのパターンがシステムのアトラクターを形作るという。

アトラクターが示すパターンには、次のようなものがある。

○静的(システムが停止したまま)

○定期的(システムが一定期間をおいて反復するサイクルを描く)

○不規則(いわゆる「カオス・アトラクター」)

この「カオス・アトラクター」の属性と、それによって支配されるシステムを研究するのが、いわゆる「カオス理論」だが、この研究によると、表面上カオス状態に見える場合でも、詳細に分析すれば微細な秩序の要素が現れているという。

この理論で注目すべき点は、あるタイプのアトラクターから別のタイプのアトラクターへの転換からなる「分岐」が再現されている点であり、これにより、動的システムが不安定化し、カオス的な段階を経て、まったく新しい(実際には予測不可能な)安定状態に向かうプロセスも再現できるという。「安定状態-不安定化-カオス段階-新たな安定状態」このプロセスが重要だろう。

ウィルバーは、エルヴィン・ラズロの言葉を借りながら、次のように述べている。

『カオス理論の結論は、「原子から人間社会にいたる、実在の世界の〔平衡状態から遠く離れた〕すべてのシステム進化の底流となるある種の変容が存在している」ということである。(単に変換ではない)この種の変容は、「より大きな複雑性と高いレベルの組織化へ向かうという統計的に顕著な傾向を示している。システムは新たな安定状態にまで飛躍し、その環境においてさらに動的(ダイナミック)に、さらに自律的になっていくのである」。そして最後にこれらの要素は集合して、「分岐システムを進化の階層の段階(すなわちホロン階層)のさらに上へと押し上げる」のである。』

つまり、あるシステム(ホロン)は、アトラクターに引き付けられて一定の軌跡を描いている間は平衡的に推移するが、アトラクターに到着したとたん、動きが停止したように見えたり、それまでとは異なる非平衡的あるいは変則的な動きになる。ただその変則性にも微細なパターンがあり、そのパターンにしたがった分岐が発生したりする。この分岐点とは、すなわち「もうこれ以上今までのパターンは続けられない」というポイントであり、このポイントによって、一段階上の階層へ引っ張り上げられることになる(数字の位が一段階上がる)。これによってホロンは新たな自律性、新たな構造、新たな複雑性を獲得する。

つまり、ホロンのもつエイジェンシー、深層構造、エンテレキーといったものは、時間や空間に関係なく働くものであり、それは水平方向の動きを生み出すだけでなく、垂直(階層化/構造化)方向の動きも生み出す、ということだろう。

言い換えるなら、物質圏においても、ホロンはホロン階層的に進化(変容)する構造ないしプロセスを持っていて、そのプロセスは複雑性と自律性が増す方向に向かっている、ということだ。

ここまでのまとめの意味合いを込めて、ここで読者にひとつのイメージを提示しておこう。あくまでたとえ話だと思っていただきたい。

移動する車の中で、ひとつのコマが回っているとする。このコマというホロンは、独自のエイジェンシーとコミュニオンを持ち、独自の力学法則によって回転している。このコマにとって、車は独自の時空間(環境)あるいは文脈である。車の動きはコマの動きに影響を与えるかもしれないが、「軸を中心に回転する」というコマの性質そのものを変更するわけではない。コマの回転はやがて停止するかもしれないが、それまでは回り続ける。一方、移動する車はどこかへ向かっている。その車はやがてどこか(目的地)に行きつき、停車するだろう。しかし、その車はあくまで地球上に存在するもので、地球の外に出ることはない。つまりその車にとって地球は独自の時空間であり文脈である。その地球もコマのように自転しながら太陽の周りを公転している。つまり地球にとって太陽系は独自の時空間であり文脈である。そのレジーム、その深層構造から地球が外に出ることはない。そんな太陽系を含む銀河も、独自の力学法則によって回転しつつ、宇宙に存在する「グレート・アトラクター」に徐々に引き付けられている。また、そんな宇宙全体も、独自のエイジェンシーとコミュニオンを持ち、「膨張」という方向へ常に動いている。そうした宇宙全体もより大きな何かに引き付けられているのかもしれない・・・。これらの現象は、個々バラバラに起きているのではなく、同時に起きている。

「コマ-車-地球-太陽系-銀河系-宇宙-大宇宙(?)」というこの動的システムは、全体として常に創発し、複雑化、差異化/統合化、組織化/構造化、相対的な自律性とテロスの増大の方向へ向かっている。もちろんこれらは物質圏での出来事である。

ではここで生命圏に話を移そう。

生命圏においては、ホロンが特定の「テロス(目的)」に引き付けられて進化することは、さらに「自明の理」のようだ。ウィルバーは、生命圏におけるテロスの説明は、次のような言い方にとどめている。

『テロスとは、ホロンの深層構造の終わりの状態にまで引っ張るミニチュアのオメガ・ポイント(終極点)である。テロスはむろん、物質システムばかりではなく、生物圏、心圏においても普遍的に見られる。ドングリの遺伝子コード(DNA)には、カシという文字が大きく書かれている。翻訳(変換)、転写、変容などのプロセスをへて、ドングリはカシへと、ホロン階層的に成長していく。こうした生物学的なプロセスは詳細に研究されているし、ほとんどの読者もよくご存知だろうと思うので、ここでは詳しく取り上げるつもりはない(後に多くの例を見ることにするが)。ここでは生物学者が「将来の機能へ向かうという方向性の存在」と「有機体の目的的な様相は議論の余地がない」ことを認識していることだけ留意しておきたい。』

ここでウィルバーが「ミニチュアのオメガ・ポイント」と呼んでいるのは、生物はその進化のプロセスにおいて、最終にして最大のオメガ・ポイントに向けて、いくつかの経過的な(相対的に小規模な)オメガ・ポイントを迎えることを意味している。進化はもちろん、システムが構造的により複雑でより組織化され、より自律性の増す方向へ進むわけだから、迎える過渡的オメガ・ポイントのレベルも徐々に上がっていく。ある段階に限界が訪れるまで変換が続けられ、限界がきたらミニチュアのオメガ・ポイントを乗り越えることによって一段階上位への変容が起き、そうした段階的な動きによって、深層構造もいわば最終形に近づき、究極的なテロスへ近づいていくことになる。

イモムシがサナギの段階を経てチョウに「変容」(トランスフォーメーション)するのは、イモムシにとっての最終的なオメガ・ポイントと言えるだろう。

人間の場合は、受精卵から誕生に至るまでの間、生物学的・発生学的なオメガ・ポイントを何度も経るだろうし、思春期は生理学的なオメガ・ポイントと言えるだろう。また、意識(心)の成長・発達のプロセスを考えるなら、やはり階層構造的な(ミニチュアの)オメガ・ポイントをいくつも確認することができる(これについてはいずれ詳しく触れる)。

ここでいよいよ心圏を見てみよう。

『例えばフロイトの精神分析は、本質的に徹底して発達論的である。発達とは、でたらめに飛び回るのではなく、実際にどこかへ向かっていくことを意味しているし、まさにそのため病理現象を伴った逸脱や妨害が起こりうるのである。

(中略)

さて心もまた、良かれ悪しかれ、どこかへ行こうとする。まさにそのためにプロセスは立ち往生することがある。挫折、抑止、固着、固執、行き詰まりに悩まされるのだ。もし心がどこへも行こうとしなければ、立ち往生することはない。「病む」こともない。どこが「病的な地点」、「固着的」なのかは、心がどこへ行きたがっているのか、そのオメガ・ポイントからのみ理解できるのである。』

心のオメガ・ポイントとは、もうそれ以上上位の文脈はない、と信じることができる文脈である。つまり、その文脈を包含するような文脈はもはや存在しない、という地点である。もうこれ以上はないというだけ最高度に統合化/組織化され、最大の深度、最大の広がりを持ち、向かっていくべきテロスはもはやない。つまり、文脈そのもの、テロスそのもの、カオス・アトラクターそのものである。言い換えるなら、意識進化の高層ビルのオーナーになった状態である。

そのような心圏における最終到達地点であるオメガ・ポイントとは?

ウィルバーは、主要な理論家にとってのそうしたオメガ・ポイントを、次のように簡潔にまとめている。

○フロイトにとって、発達の終わりは、性器性欲の組織化と統合された自我(エゴ)である。

○ピアジェにとっては、形式操作的思考(抽象的な思考)である。

○ハーバーマスにとっては、強制されない相互理解に基づく、合理的な間主観的な交流である。

○ヘーゲルにとっては、個々人がそれぞれのコミュニティにおいて、絶対的なスピリットがお互いのなかに、またお互いを通して働いていることを認識できる理性的な国家である。

○マルクスにとっては、分かち合い、お互いに助け合うなかで労働と生産の疎外化が癒される階級のない社会である。

○ティヤール・ド・シャルダンにとっては、私たちすべてのなかにおけるキリストの意識の復活である。

こうして概観してみると・・・

「オメガ・ポイントとは、そこに到達したとき、諸々の困難な問題についてすべて答えを出すとともに、一種の天国のような状態の到来をも告げるものである。」

と同時に、これらの理論家たちに共通する重要な真実があるという。

『成長それぞれの段階は、それ自体がホロンであるために、二重の緊張にさらされている。全体としてのホロンは相対的に自律性を保ち、相対的に「健康な、幸福な、全体」である。しかし部分としてのホロンは、その知覚の範囲外にある文脈からある意味で疎外されており、隔離され、切り離されている。より深い、より大きな文脈を視野に入れないかぎり、現在の浅い位置にいる限界が、ホロンを苦しめ、不完全であるという苦悩を負わせ、その境界を引き裂くだろう。より深い、より高い、より意味のある文脈をかいま見せながら・・・。』

ここで思い出していただきたいのは原則11である。ある深度(垂直方向の重層性)を持ったホロンを高層ビルにたとえるなら、その高層ビルは、近隣にある高層ビルとの関係において、同一階同士でネットワークを組んでいて、その同一階層ネットワーク(ここでは文脈)は、下の階層に影響を与えるが、下の階層は、その存在を知らない。しかし、どうやら一種の「存在の予感」のようなものはあるようだ。

「どうやら、私のあずかり知らない上位の構造(文脈)があり、私はその文脈に引き付けられているようだ」

「私」というホロンには、上位の深層構造、ひとつ上の文脈、自分を引っ張り上げようとするテロスに対し、予感、イメージ、ヴィジョンといったものがあり、そこから離れているという感覚があるようだ。

「そんな形而上学的で優れて文学的な感覚など、私は抱いたことがない」とあなたは思うかもしれない。しかし、この本質的な苦悩から免れている者はいない。この人間存在のもっとも本質的な苦悩から、人はいかにオメガ・ポイントに至り、「ダイナミックでありながらバランスのとれた調和状態」になるのか、このあたりがウィルバー哲学の真骨頂とも言えるものだが、それについてウィルバーはこう言う。

「それは、そのレベルで何かを行なうことによってではなくて、そのレベルを超越することによって、より深い、より広い文脈を見つけることによってである。より深い、より広い文脈が、今の限界のある文脈にテロスを与え、そこへ引っ張るのである。」

「このままでは私は苦しい。何かが違う。今のままでは限界だ。何かもっと違う自分がいるはずだ。何かもっと、より本来的に私が身を置くべき場所があるはずだ」

こうした感覚が、「今の限界のある文脈にテロスを与え、そこへ引っ張る」というのだ。

悩みを解決するには、悩みを作り出している意識のレベルから一段上への意識の進化(変容)が必要である、ということだろう。「我が国は戦争状態に入っているが、私は戦争に反対である」という差異化、孤立感、疎外感を解決する場合も、自己のアイデンティティの次元を上位構造へと進化させることが必要だった。

ここで原則2を思い出していただきたい。私たちがどの段階へ「変容」しようが、その段階におけるエイジェンシーとコミュニオン、自己超越と自己分解の4つの異なる力の間には緊張関係が存在する。

「私は、どのようにすれば一個の全体でありながら、より大きな全体の部分であり続けられるだろうか?」

この普遍的な問いかけは、どの段階に上がろうが、疑問の規模を構造的により大きく、より複雑にしたかたちで何度も問い直される。そして、この問いかけと、それに段階ごとの答えを見出していくプロセスこそが、私たちを究極的なテロスへと引っ張るのである。

「私は、ある疑問に答えを出すべく苦闘した結果、あるときある到達点に行きついたことを自覚した。そのポイント以前の私と以後の私とでは、明らかに違う。ところがその次の瞬間には、一段階上の疑問が湧いた。そしてまたその疑問に答えを出すべく苦闘した結果、あるときまたある到達点に行きついた。しかし次の瞬間にはまた・・・

そうしたことをくり返すうち、いつしか私に何の疑問も湧かない境地が訪れた。いや、疑問が湧かないというより、問いが発せられると同時に答えがもたらされる、と言った方がいいかもしれない。そんな境地が私に訪れたのだ。」

こうした物語は、誰の身にも起こりうる。いや、実際に多かれ少なかれ起きている。

「私の人生にそんな立派な目的も、実現したい自己もない」とあなたは思うだろうか。それでも、一見混沌としたアトラクターにも微細な秩序があったことを思い出していただきたい。

上の物語を聞いて、悟りに至るプロセスが描かれているという禅における「十牛図」を思い出す人もいるだろう。悟りとは、目指すものではなく、避けられないものだ、とウィルバーは言う。ミニチュアのオメガ・ポイントを乗り越えるということは、ミニチュアの悟りを得るということでもある。では、ミニチュアの悟りを積み重ねた先に何があるのだろう。

『悟りの心、純粋な「スピリット」それ自体は、獲得するのが難しいのではない。避け得ようのないものなのである。今、この文章を読んでいながら、どうして「スピリット」がない、などと言えるだろうか。ビッグ・バン以前のあなたの「自己」を見せてほしい。そうすれば、わたしはあなたに全コスモスの「スピリット」を見せることができる。純粋な、時間のない、形のない「スピリット」を・・・あなたは・・・それ・・・なのである。』(「存在することのシンプルな感覚」より)

人生とはまさに、「もうこれ以上広くて深い文脈はない」というオメガ・ポイントに到達するまで、そうした究極のテロス(悟り)に、磁石のように引き付けられていく道である、と言えるだろう。

ウィルバーは「これが、すべてのオメガ・ポイントの理論家に共通する真実」だという。

「それぞれの理論は、私たちの現在の知覚を超える道を指し示している。その文脈が本物であれば、彼らの言っていることは正しい。すなわち私たちは、より大きな地平を見つけるまでは、けっして幸福になることはできないのである。私たちがより深い深度をやさしく抱くことができるまで、そのテラピアを受け入れることができるまでは・・・

最終的なオメガ・ポイントとは? それは最終的な全体を意味しているのであれば、顕現された存在世界にはどこにもそのようなホロンはない。しかし、たぶん、私たちはそれとは違う意味にも取れるかもしれない。たぶんテロス、たぶんエロスが、すべてのコスモスを動かし、神とはすべてを抱擁するカオス・アトラクターであり、ホワイトヘッドの言うように、世界を愛に向かうように穏やかに促しているのかもしれない。」

さて、もうお気づきかもしれないが、ウィルバーはこのような言い方で(詩的表現ではなく、ある意味実感を込めて)、時空を超越した神圏の在り方について言及しているのに違いない。つまり、誤解を恐れずに言ってしまうなら、この最終的なオメガ・ポイント、最終的なカオス・アトラクターこそ、私たちにとって、神圏への入口なのだろう。

原則12をまとめよう(下図)。

「ホロンABCα」は、「ホロンA・B・C」に比べ、より複雑かつ単純で、差異化/統合化され、組織化され、パターン化され、制約されている。その分ある方向性、深度の深い自律性(レジーム、深層構造)を持ち、より大きな文脈の一部であり、より柔軟で、より広い自由を獲得している。そして、「ホロンABCα」は、「ホロンA・B・C」にとっての環境あるいは文脈と言える。さらに「ホロンABCα」にとっての環境(文脈)とは、たとえば「ホロンDEFα」との間にある。

この「ホロンABCα」と「ホロンA・B・C」はそれぞれ異なる意味合いにおいて、次のような同じ問いかけを自分にしている。

「私は、どのようにすれば一個の全体でありながら、より大きな全体の部分であり続けられるだろうか?」

「ホロンABCα」と「ホロンA・B・C」のこうした相違点と共通点が、「ホロンABCα」をより大きなテロス(目的)へ向けて引っ張る。

いいなと思ったら応援しよう!