ディープテック × フェムテックがブルーオーシャンになるのではないか? #卵巣の老化編

こんにちは、ANRIの川口(@_nashi_budo)です!

前回のブログでは、最先端の科学技術がベースのフェムテック領域がブルーオーシャンなのではないか?というお話をしました。不妊の原因となる卵巣の老化治療の領域にディープダイブします。

不妊治療領域は今後最も成長が期待されている領域

その前に、まずは導入として、不妊治療領域についてお話をしたいと思います。不妊治療領域は今後最も成長が期待されている分野の一つです。晩婚化や第一子出産年齢の高齢化を背景に、不妊治療を受ける人口は世界的に増加している状況にあり、実際にWHOの調査によると、世界では1億8600万人が不妊の悩みを抱えていると推定されています。特に、低・中所得国では不妊治療への公平なアクセスが課題となっており、また、先進国においても多くの国で不妊治療が国民皆保険制度の中で優先的に扱われていないなど厳しい現状があります。日本でもこれまで不妊治療で保険適用とされたのは、原因を調べるための検査とその症状に対する治療のみで、人工授精や体外受精、顕微授精については高額な自己負担費用がかかっていましたが、2022年4月にようやく人工授精などの高度不妊治療にも保険が適用されることになりました。

不妊治療領域の資金調達環境は大盛況

不妊治療領域スタートアップの資金調達は活況を呈しており、2021年は全世界で90件の案件に8億2310万ドルが投資され、5年前と比較して案件数は約2.7倍、投資額は約1.1倍となっています。

面白いことに、この分野におけるスタートアップの進化は技術トレンドと直接的に相関しています。当初、スタートアップの多くはGlowやAvaのようなモバイルアプリやトラッキングのサービスを狙っていましたが、その後Modern Fertilityのような検査・診断をターゲットとしたものにシフトしていき、現在では検査結果を受け取った後の治療に焦点を当てたスタートアップが増えてきています。

実際、現在不妊治療に投資される資本の多くは、体外受精へのアクセスを改善したり、体外受精の効率を高めるスタートアップに投資される傾向にあります。米国発のユニコーン企業Kindbodyはオンライン診察とクリニックでのオフライン診察を組み合わせた不妊治療や卵子凍結サービスを提供しており、これまでの総調達額は$181.3M(約240億円)に達しています。米国の不妊治療クリニックを買収することで拠点を増やし、おしゃれでアットホームな空間を作って不妊治療に対するイメージを大きく変化させました。さらに、システムのデジタル化により不妊治療の価格を抑えることにも成功しました。他に、体外受精や卵子凍結など不妊治療向けのローンを提供するFuture Familyも総計$148.2M(約200億円)調達しています。不妊治療クリニックを訪れる人々の約50%が高額な費用と複雑さを理由に治療に踏み切れていないという現状の課題に挑むべく、今年の夏には金利0%の不妊治療向けファイナンスプランを提供開始しました。

また、不妊治療の費用を雇用主が補助/負担するケースが増加していることにより、福利厚生プログラムを扱うスタートアップも増加しています。数年前まで不妊治療手当はGAFAなどしかありませんでしたが、2020年には米国の大企業の40%以上が体外受精の費用を負担しており、約20%が卵子凍結を提供している状況になっています。Carrot Fertilityは、従業員が費用負担を減らして不妊治療を受けることができる福利厚生プログラムを世界50カ国以上の企業に対して提供しており、これまで総計$114.2M(約150億円)調達しています。

一方で、新しい生殖治療や診断ツールを開発するスタートアップに対しては依然として十分な投資がなされておらず、不妊症治療のための新しいメカニズムが承認されてから既に20年以上が経過しています。子宮内膜症の診断・治療法開発に取り組むEndoGene.Bioの創業者であるPérez Zaballosは、「不妊治療に対する投資全体は増加傾向にあるが、投資家たちは手っ取り早く簡単な解決策を求めており、誰もリスクを取りたがらないように感じる。」と述べています。また、Octopus Venturesの投資家であるMatthieu Vallinも「現在、不妊治療に投資される資本の多くは卵子凍結やIVFの改良などよく知られた医療技術に充てられているが、体外受精の先を見据える必要がある。多くの人が不妊治療のホットスポットに集中し、前臨床や家庭での診断などへの投資は遅れている。」と指摘しています。不妊治療へのアクセス改善など目前の課題にも取り組みつつ、次の不妊治療を創るための技術開発に取り組む時が来ているのではないでしょうか。近年、米国を中心に新しい不妊治療開発に取り組むスタートアップが出てきており、これらが次の注目トレンドかもしれません。

注目領域は卵巣の老化研究

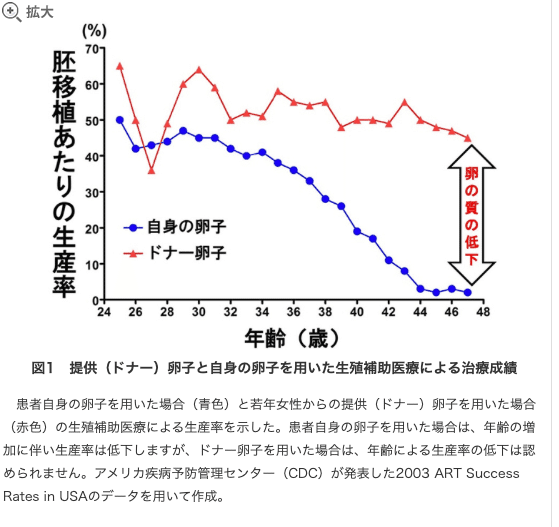

加齢に伴う妊孕力の低下など不妊の原因の多くは卵の質の低下、つまり、卵子の老化によるものだとされています。実際に胚移植の生産率に関するデータを見ても年齢による治療成績の差が大きいことがわかります。

そんな卵子の老化と強く相関しているとされるのが、卵巣の老化です。卵巣の機能は生殖に必要なホルモンの産生に集約され、卵巣の老化により卵子の質の低下、残存卵胞数の減少がおこることが知られています。これらの変化が女性の妊孕性を低下させ、加齢による不妊の原因につながるのです。さらに、更年期障害を始めとする様々な疾患や寿命そのものにも影響を与えているとされています。

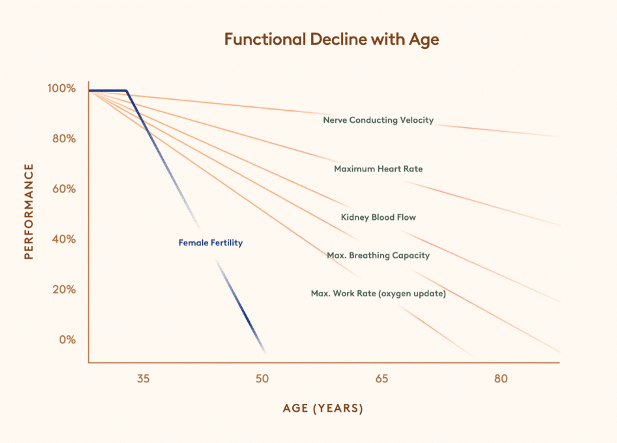

一方で、がんの早期発見や新陳代謝の向上など様々な研究により、これまで人間の寿命を延ばすことには成功してきましたが、卵巣の老化に対する研究は進んでおらず、未だ卵巣の老化を遅らせることには成功していません。卵巣は他の臓器と比べて老化のスピードが5倍早く、最も老化が早い臓器の一つとして老化の研究分野でも注目されているため、今後注目される研究テーマとなっていく予感がします。

次回noteは、卵巣老化に取り組むスタートアップについて

次のnoteでは、卵巣老化のメカニズムと卵巣老化の課題に取り組むスタートアップについてお話します。卵巣老化に関して現在どこまで解明されているのでしょうか?卵巣の老化を遅らせることで生殖年齢の延長を目指すスタートアップを具体的に紹介しながら解説します!次回もお楽しみに!

ベンチャーキャピタルANRIは、「未来を創ろう、圧倒的な未来を」というビジョンのもと、インターネット領域をはじめ、ディープテックやライフサイエンスなど幅広いテクノロジー領域の大学発スタートアップにシード期から投資を行っております。

資金調達や起業などのご相談は、下記お問い合わせよりご連絡ください!

■ ANRIお問い合わせフォーム

また、気候変動や環境問題に取り組んでいる研究者の方、このような社会課題を解決していきたいという志しの高いベンチャーキャピタリスト志望の方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

■ ANRI採用情報