IoT(モノのインターネット)に関する特許の調べ方-ファセットZITと特許分類G16Y-

IoT(モノのインターネット)というキーワードが世の中に浸透してから、既に8-9年ほどが経過しました。

GoogleトレンドでIoTのキーワード検索ボリューム推移を見ると、2013年冬ごろから急激に増加して、2017年秋ぐらいからは横ばいであることが分かります。

世の中で注目を浴びているテクノロジーについては特許出願が増加する傾向にあります。IoTもその例外ではありません。非常にベタではありますが、Lens.orgで INTERNET OF THING を全文中に含む特許で検索してみると、右肩上がりで件数が増加していることが分かります(横軸は発行年、2020年発行分はまだすべて反映されていない)。

IoTのように最新テクノロジーに注目が集まると、特許情報の中で何が起こるかというと新しい特許分類が新設されます(新設ではない場合は既存の特許分類を修正・細分化)。

1. 世界に先駆けて日本特許庁が設定した特許分類・ファセットZIT

実はIoT関連の特許分類については、日本特許庁が全世界に先駆けて2016年からファセットを設定していました(2017年に用途別に細分化)。

ファセットと聞きなれない特許分類が登場しましたが、これは

広域ファセット分類記号とは、各分野に跨り横断的な観点から文献収集(検索)を可能とするものであり、超電導技術(ZAA)、環境保護技術(ZAB)、電子商取引(ZEC)などがある。

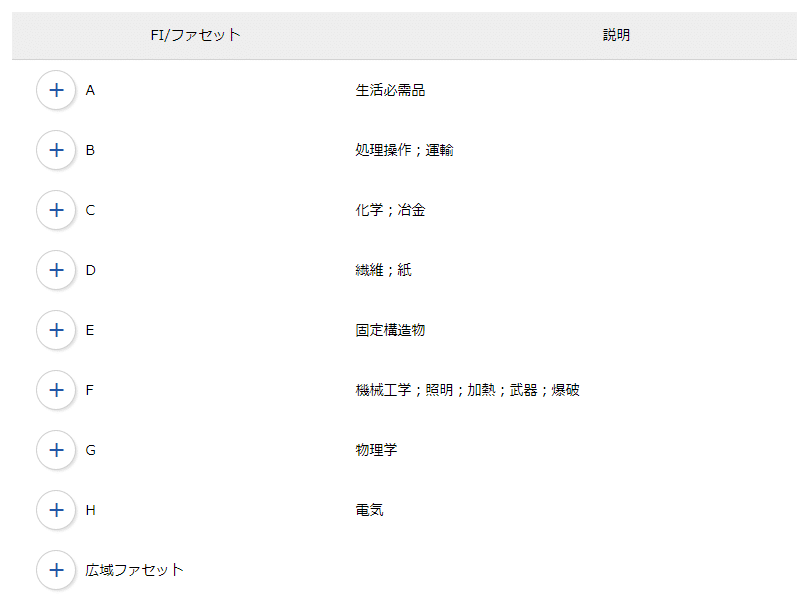

という日本固有の特許分類で、J-PlatPat特許・実用新案分類照会(PMGS)の一番下にある「広域ファセット」から確認することができます。

IoT関連としてZITというファセットが設定されていますが、それ以外に超電導関連、環境保全関連、生分解性ポリマー、ハイブリッド自動車など分野横断的な技術に対してファセットが設定されています。

なお、J-PlatPatで検索項目をファセットにして、ZITで調べてみると(下位分類含む)、

3,100件強がヒットします。

でもIoT関連の出願が3,100件?少なくない?と思われた方は、その通りです。このZIT過去遡及分まですべて付与されているわけではありません。またZITが付与されるのは

「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを創造する技術

と定義されているため、IoTに関連する分野すべてが含まれているわけではない点に注意が必要です。

2. IoTの国際特許分類G16Yの登場

日本特許庁の取り組みから3年後、国際特許分類IPCとしてIoT関連の特許分類が新設されることになりました。

それが G16Y で、2020年1月以降に利用開始されました。

メイングループは4つあり、以下のように細分化されています。

G16Y10/00 業種

G16Y10/05 ・ 農業

G16Y10/10 ・ 林業

G16Y10/15 ・ 漁業

G16Y10/20 ・ 鉱業

G16Y10/25 ・ 製造業

G16Y10/30 ・ 建設業

G16Y10/35 ・ 公益事業,例.電気,ガスまたは水

G16Y10/40 ・ 運輸,交通

G16Y10/45 ・ 商業

G16Y10/50 ・ 金融;保険

G16Y10/55 ・ 教育

G16Y10/60 ・ 健康;福祉

G16Y10/65 ・ エンターテインメントまたは娯楽;スポーツ

G16Y10/70 ・ 放送

G16Y10/75 ・ 情報技術;通信

G16Y10/80 ・ ホーム;建物

G16Y10/90 ・ 化学

G16Y20/00 モノにより探知または収集された情報

G16Y20/10 ・ 環境に関するもの,例.温度;場所に関連するもの

G16Y20/20 ・ モノそれ自体に関するもの

G16Y20/30 ・ 資源に関するもの,例.消費電力

G16Y20/40 ・ 個人情報に関するもの,例.生体情報,記録または嗜好

G16Y30/00 IoTインフラストラクチャ

G16Y30/10 ・ その安全性

G16Y40/00 情報処理の目的に特徴があるIoT

G16Y40/10 ・ 検知;監視

G16Y40/20 ・ 分析;診断

G16Y40/30 ・ 制御

G16Y40/35 ・・ モノの管理,すなわちポリシーに従ったまたは特定の目的を達成するための制御

G16Y40/40 ・ モノの保守

G16Y40/50 ・ 安全;モノ,使用者,データまたはシステムの安全性

G16Y40/60 ・ 位置決め;ナビゲーション[2020.01]

さてIoT分野を調べる際に役立ちそうなこのG16Yですが、J-PlatPatでIPC=G16Yで調べてみると

まだIPCとしてG16Yが付与された公報は発行されていません。しかし、FI=G16Yで調べてみると

既に3,300件近くに付与されていることが分かります(2020年1月1日以降に権利化された出願と、過去遡及分について何らかのルールに沿って再分類しなおしている出願にFIが付与されているものと思われます)。

ただ3,300件だけです。。。

ちなみにLens.orgでグローバルで(FIではなく)IPC=G16Yで検索してみると、2020年のみで1,436件となりました。

公報発行国別で見てみると、中国が圧倒的に多いですね(日本は登録特許にG16Yが付与されている分がカウントされている)。

ちなみにあくまで参考値ですが、出願人・権利者を見ると一位は中国の国家電網ですが、上位に日本企業も多数ランクインしています。

3. 特許調査・特許分析でZIT・G16Yを用いる際の注意点

上述したように、IoTへの注目が集まる→研究開発が活発になる→特許出願が増加という流れを経て、日本特許分類のファセットZITや国際特許分類G16Yが新設されました。

しかし、特許公報への付与が不十分ではありませんので、まだ現時点でこの特許分類でIoTを網羅できるということはありません。

また、20年後とかになってZITやG16Yが浸透してきたら、これらの特許分類だけでIoT関連の特許調査や分析が十分かというとそうではありません。というのは、ZITやG16Yのカバーしている範囲が、みなさんが調査したいIoTと一致していない可能性があるからです。

G16Yの定義を分類表から抜粋すると、

1. このサブクラスはモノがその内部状態またはその外部環境から情報を探知および収集することを可能にし,およびこれらのモノをインターネットに直接的にまたは間接的に接続することを可能にする技術が組み込まれた物体(“モノ”)の相互ネットワーキングを包含する。ここで情報はモノまたは他の機器,例.サーバー,により処理され,モノ,他のモノまたは他の機器に出力される。(以下略)

2. このサブクラスは以下のものを包含しない:

―単なる監視,例.監視カメラ,または単なる制御,例.遠隔制御装置

―汎用の計算機および通信機器,例.コンピュータまたは電話機

です。日本のZITは「「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを創造する技術」でしたので、G16Yと比較すると以下のように微妙に違っています。

IoTと一口に言っても様々なレイヤーの技術がありますので、IoTのどのようなテクノロジーについて調べたいのか明確にすることが重要です。

それでは、ZITやG16Yは使えないのか?というとそんなことはありません。

使い道としては2つ。

①IoT関連の特許調査・分析を行う際の補足

②IoT関連の特許分類を特定するためのサポート材料

①は説明しなくても良いですね。他の特許分類やキーワードなどを使って検索式を作成し、モレがないようにするための補足としてZITやG16Yを利用する道です。

もう1つの「②IoT関連の特許分類を特定するためのサポート材料」ですが、G16Yに一緒に付与されているIPCなどを解析して、IoT関連の母集団検索式を作成するための役に立てる道です。

グローバル特許データベースのPatbaseでIPC/CPC/FI=G16Yで検索すると、3,592ファミリーがヒットします。この3,592ファミリーのIPCランキングを取ると

のようになり、トップがH04L29/08(・・・伝送制御手順,例.データリンクレベル制御手順)となります。G16Y以外の特許分類を確認することで、IoT関連出願に付与される特許分類を確認することができます。

また3,592ファミリーのうち日本出願が含まれる1,902ファミリーに限定してIPCランキングを取ってみると少し様相が変わります。

海外分を含めるとH04L29/08(・・・伝送制御手順,例.データリンクレベル制御手順)がトップでしたが、日本出願を含むファミリーに限定すると順位が落ちて、

G06F17/30 ・情報検索;そのためのデータベース構造(G06F16へ)

G06F13/00 メモリ,入力/出力装置または中央処理ユニットの間の情報または他の信号の相互接続または転送

H04M11/00 他の電気システムとの結合のために特に適合した電話通信方式

H04Q9/00 遠隔制御システムまたはテレメータシステムにおいて一つのメインステーションから一つのサブステーションを選択的に呼び出すための配置であって,そのサブステーションは対象となる装置を選択して,その装置に制御信号を印加し,またはその装置から測定値を得るもの

などが上位に来ます。

このようにランキングなどを取って特許分類解析から、必要となる特許分類を取捨選択するのも新特許分類の活用方法として有効だと思います。

おわりに

今回はIoT関連の特許分類ZITやG16Yを取り上げましたが、人工知能や量子コンピュータなどの最新テクノロジーでも同様に特許分類の新設や改廃が頻繁に発生しています。

新しい特許分類だけで調査対象技術を十分にカバーできない可能性もあります。既存の特許分類やキーワードなども検討するという特許検索式作成の基本は変わりません。

参考文献

- 情報検索委員会第1 小委員会、IoT関連技術の特許分類に関する研究、知財管理、69巻(2019年) / 8号 / 1144頁

- 特許第1 委員会第5 小委員会、広域ファセット分類記号ZIT付与実態の調査と,付与定義への提言、知財管理、69巻(2019年) / 12号 / 1668頁

- 情報検索委員会 第4 小委員会、IoT関連技術の新国際特許分類G16Yに関する研究、知財管理、70巻(2020年) / 9号 / 1291頁

いいなと思ったら応援しよう!