サイバーセキュリティー関連特許のグローバル出願状況は?-日経の記事を検証する-

「知財情報を組織の力に®」をモットーに活動している知財情報コンサルタントの野崎です。

一昨日、日本経済新聞ウェブサイトに「サイバー特許、トップ10に中国勢6社 ファーウェイなど」という記事が掲載されていました。

特許分析を行ったのはレクシスネクシス(といってもレクシスネクシスが買収したPatentSight)ですが、例のごとく分析母集団については

日本や米国、中国、欧州連合(EU)など世界95の国・地域の当局に登録された各企業の保有特許を対象に、国際的な特許分類「IPC」などに基づきサイバーセキュリティー分野について抽出した。

と記載している程度で具体的には開示されていません。

そこで、私がいつも利用しているサイバーセキュリティー関連の特許分類を利用して検証してみました。

1 サイバーセキュリティー関連特許分類

サイバーセキュリティについて調べると、

サイバー領域に関するセキュリティを指す。

という説明なので、いったんキーワード検索で調べてみます。発明の名称・要約・特許請求の範囲のキーワードで

TAC=(サイバーセキュリティ OR "CYBER SECURITY")

と調べて見ると、1,071ファミリーがヒットしました(データベースはPatbase)。

この1,071ファミリーのIPCメイングループランキングを取ってみると、

となりました。実は私自身がサイバーセキュリティ関連で用いる特許分類は

G06F21:不正行為から計算機,その部品,プログラムまたはデータを保護するためのセキュリティ装置

G09C:秘密の必要性を含む暗号または他の目的のための暗号化または暗号解読装置

H04K:秘密通信;通信妨害

H04L9:秘密通信または安全な通信のための配置;ネットワークセキュリティプロトコル

H04W12:

セキュリティ装置,認証,プライバシーまたは匿名の保護

なので、G09CとH04K以外は含まれています。ちなみに、ランキング2位のH04L29は廃止された特許分類で

H04L29/00 グループH04L1/00~H04L27/00の単一のグループに包含されない配置,装置,回路または方式

H04L29/02 ・通信制御;通信処理

H04L29/04 ・・複数の通信回線のためのもの

H04L29/06 ・・プロトコルによって特徴づけられるもの

H04L29/08 ・・・伝送制御手順,例.データリンクレベル制御手順

H04L29/10 ・・インターフェースによって特徴づけられるもの,例.データリンクレベルと物理レベル間のインターフェース

H04L29/12 ・データ端末によって特徴づけられるもの

H04L29/14 ・障害対策

IPCの改定で、新設されたH04Lの別メイングループへ移動しています。

とはいえ、このH04L29自体はクラウドやネットワーク関連の特許分類であり、サイバーセキュリティそのものの特許分類ではないので利用しません。

2 サイバーセキュリティー関連のグローバル特許出願動向

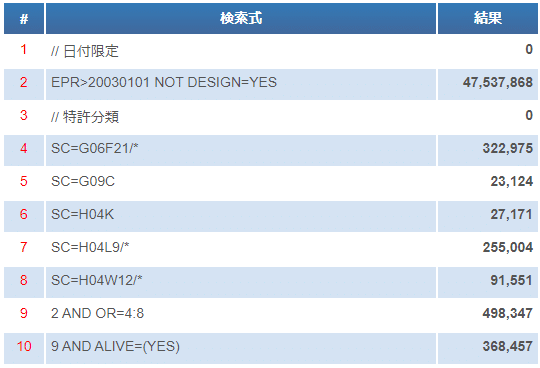

それでは、先ほど示した特許分類を用いて分析母集団を作成します。

2003年以降の20年間で#9の約50万ファミリー、その中で生きている特許を含むファミリーは#10の約37万ファミリーありました。

以下では#9の約50万ファミリーを対象に分析を行っていきます。

まずはサイバーセキュリティー関連のグローバル特許・実用新案ファミリー数推移を見ると、21世紀に入って一貫して増加しています(2022年以降の出願は未確定値)。

特に2015年以降の出願の伸びが顕著ですが、やはり中国からの出願急増が影響しています。

日経の記事中でも

中国企業の特許出願件数は米国が中国のハイテク企業への輸出規制を本格化した18年ごろから増えている。

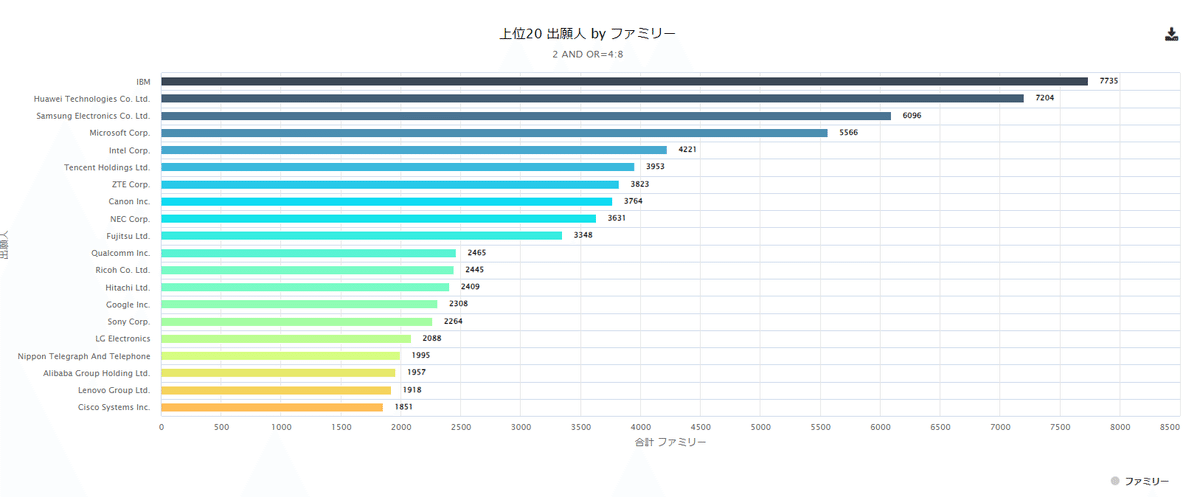

と触れられています。さて気になる企業動向ですが、出願人ランキングを見て見ると

トップがIBM、2位が華為(ファーウェイ)は日本経済新聞の記事と同一ですが、私の方の分析では3位がサムスン電子(日経は5位)、4位にマイクロソフト(日経も4位)、5位がインテル(日経はランク外)と少し顔ぶれが異なります。

ちなみに生きている特許を含むファミリーは#10の約37万ファミリーを対象にすると華為(ファーウェイ)がトップになります。

3 なぜランキングが一致しないのか?

日本経済新聞のランキングでは上位にランクインしている以下の中国企業

アントグループ

国家電網

アリババ集団

中国投資

が私の方のランキングでは上位に見当たらないことが気になります。

日本経済新聞と私の方(イーパテント)で算出した上位10社のファミリー数を比較してみました。特に中国投資の乖離が大きいことが分かります。

ランキングが一致しない理由は、もちろん分析母集団が同じではないということもあります。しかし利用しているデータベースの影響が大きいと思います。

日本経済新聞の記事ではPatentSightというデータベースを用いていると思うのですが、こちらは出願人・権利者の名前を親会社名で統制しています。一方、私の方は以下のような名義で検索を行っています。

たとえばアント(蚂蚁)であれば、主要な子会社であるアリペイ(支付宝)を入れていますが、アントグループには他にも子会社が多数あるので、そこまではカバーできていないのですが、上記のランキングの比較を見ると、そこそこ件数規模は合っていそうです。

また国家電網は、国網〇〇という形で多数の子会社を抱えていますので(国家電網 OR 国網)で調べたのですが、資本関係的に見てグループ会社ではない企業も含まれてしまっているかもしれません。

もっとも乖離が大きかった中国投資ですが、こちらは投資会社(有名なウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイと同じ)なので、日経のランキングでは投資した結果として親会社となっている企業の名義をカウントしているのではないかと思います(あくまで予想ですが)。

4 分析母集団やその他条件に留意して特許の分析記事を読む

以前から述べている通り、分析母集団が明示されていない特許分析の記事は非常に多いので、読む際は注意していただいた方が良いと思います。

今回のサイバーセキュリティに関する特許についても、可能な限り分析母集団を再現したつもりですが、企業ランキングは一部大きく異なってしまいました。

また特許分析を行う際、企業や大学・研究機関は出願人・権利者と呼びますが、データベースや分析ツールによって、この出願人・権利者の取り扱い方も変わります。

情報発信されている内容をすべて疑えというつもりはありませんが、分析母集団など各種前提条件が明記されていない場合は全面的に信じるのではなく、多少疑いながら記事内容を確認いただくのが良いと思います。

ここから先は

特許から見たテクノロジー・社会課題の最新トレンド

人工知能やIoT、AR・VR、ブロックチェーン、自動運転、無人店舗など注目を集めている最新テクノロジーから、SDGsに代表されるような社会…

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

よろしければサポートお願いいたします!いただいたサポートは情報収集費用として有効活用させていただきます!