相互メンタリングがもたらす影響とは?意識行動変容を2年かけて研究・分析した結果、見えてきたこと

こんにちは。An-Nahalです。

2021年度よりトヨタ財団の助成を受け、横浜市立大学吉永教授と協働で、留学生と日本企業に所属するビジネスパーソンが相互メンタリングを通して起きる意識行動変容について研究をしてきました。

少し前のレポートになりますが…2年間どのような研究を実施し、成果を確認したのか紹介します!

また研究発表の場として、シンポジウムを開催しました。当日の様子をまとめたイベントレポートも公開しています!

ぜひ最後までご覧ください。

トヨタ財団の助成のもと、2年前に開始した研究プロジェクト

今回採択された研究プロジェクトは、公益財団法人トヨタ財団2021年度 特定課題「外国人材の受け入れと日本社会」です。

「相互メンタリングを通じた留学生と企業内人材の意識行動変容の調査分析と育成モデルの体系化」を題目として、メンタリングを通じ日本の大学・大学院に在学する非漢字圏の外国人留学生と日本人管理職の意識・行動変容を分析し、日本における高度外国人材のキャリア形成とそれを支える日本人管理職の育成施策を提案しました。

採択にあたり選考委員のみなさまからは、人事担当者の意識や行動変容へのインパクトも狙ったプロジェクトである点が評価されました。

▼詳しい詳細はこちら

外国人材をマネジメントできる日本人管理職の不足と、外国人留学生の低い就職率|現在の日本社会が抱える2つの課題

「ダイバーシティ&インクルージョン」という言葉の認知度が近年高まり、多くの組織で女性活躍などを含む「ジェンダー」や多種多様な「働き方」、「障がい」といった分野について取り組みが進められるようになってきた一方で、「グローバル」分野はまだ着手できていない組織が多いのが現状です。

本研究プロジェクトでは、「外国人材の受け入れと日本社会」というテーマに対し、大きく2つの課題に着目しました。

①外国人材をマネジメントできる日本人管理職の不足

株式会社ディスコ「外国人留学生/高度外国人材の採用に関する調査」 (2022年12月調査)によると、外国人材を採用している企業の31%が「海外人材を活用できる日本人管理者の不足」を感じていると回答しています。

また日本人の約6人に1人しかパスポートを保有しておらず(*1)、異文化との接点や協働体験を持つ人材は限定的です。一方で、海外研修や駐在などを通じたグローバル人材育成にはコストと時間がかかります。

これらの理由から、特に国内の管理職に対して異文化適応力やマネジメントスキル向上への施策は十分に行われていない現状があります。

(*1)令和 5 年の旅券発行数の統計

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100623305.pdf

②外国人留学生の就職率の低さ

独立行政法人日本学生支援機構2022(令和4)年度外国人留学生進路状況調査結果によると、日本の大学に通う外国人留学生の国内就職率は36.7%にとどまる現状です。

入社時に求められる高い日本語力はもちろん、大学のアルムナイコミュニティや、ロールモデルとなる社会人ネットワーク、日本の商習慣に対する理解不足などが就職活動における障壁となっています。

政府は現在30万人の外国人留学生を40万人に増やすという目標を打ち出しながらも、卒業後の進路や定着率が課題となっています。

プロジェクトの全体像

本プロジェクトは株式会社An-Nahalが開発・実施する異文化メンタリングプログラムMILEの参加者を対象に実施しました。

この調査・研究で協働したのが横浜市立大学吉永崇史教授と、横浜市立大学 本田龍司さんです。

対話型組織開発が主な研究テーマである吉永教授と、外国人材登用に向けて対話を通じて学ぶことや、メンタリングの可能性を研究しました。研究データの分析は、横浜市立大学の本田さんに担当いただきました。

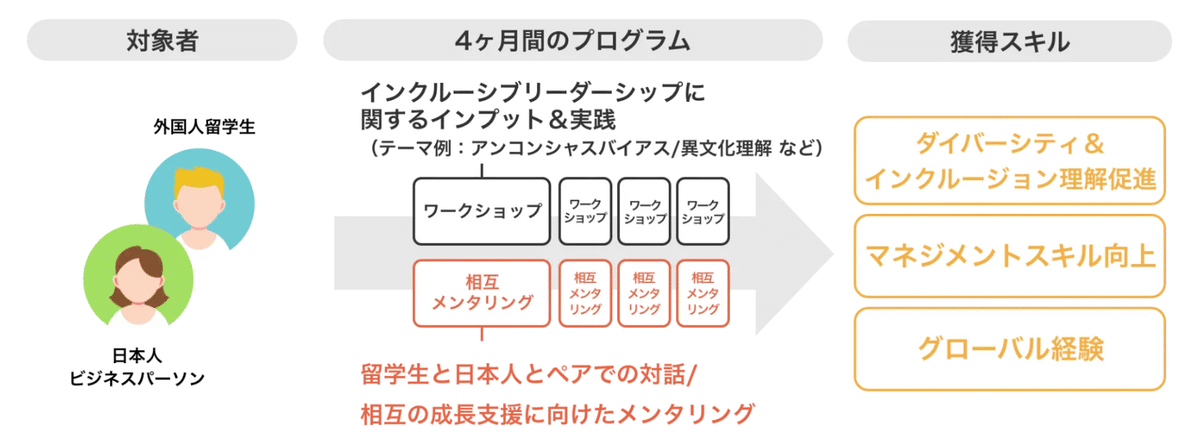

異文化メンタリングMILEについて

外国人留学生と日本人ビジネスパーソンが4ヶ月間のメンタリングと全4回のワークショップを通じて、異文化環境におけるコミュニケーションスキルや多様なチームの強みを活かすマネジメントスキルを磨きます。

▼異文化メンタリング MILEに関する詳しい内容はこちら

3600分間インタビューを分析し、120を超える概念を発見

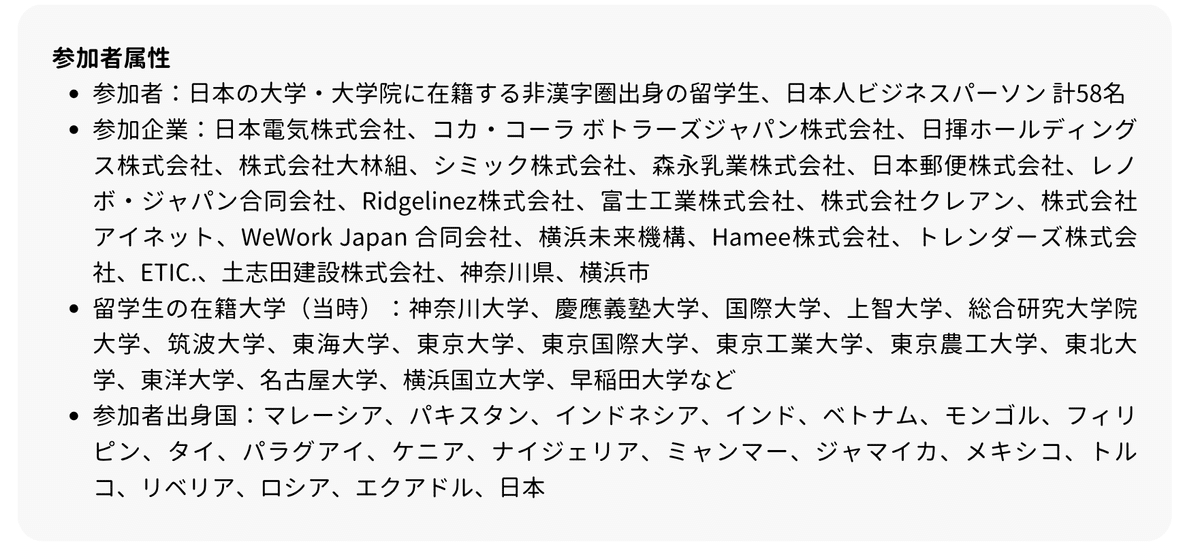

2年間の研究プロジェクトには、行政や企業など様々なバックグラウンドを持つ約60名、20社、19カ国の方々に参加いただきました。インタビューを2度実施しました。その内容を元に意識・行動変容に関する調査を進めました。

研究から見えてきたこと|相互メンタリングがもたらす影響

インタビューを通して見つけた概念をより抽象度を高めて分析した結果、相互メンタリングがもたらす4つの影響が見えてきました。一つずつ紹介します。

①ボトムアップでのD&I推進

相互メンタリングを通じ、異なる価値観や背景を持つ人と協働する価値を実感するリーダーが増えることで、受け身ではなく当事者としてD&I推進に主体的に関わる行動変容が期待されます。

②対等な関係性づくり

上司部下、先輩後輩のように上下関係や利害関係がない相手との対話は前提の共有やお互いに歩み寄る姿勢が必要です。対等な関係性の中で良いコミュニケーションを取るための工夫として自己開示や、相手への質問、言語化などのスキル向上ができます。

③言語の壁を乗り越えるための創意工夫

母国語が異なるパートナーと話す際には、平易な単語を使う、視覚化する、ツールを活用するなど言語の壁を乗り越えるための工夫が生まれます。また、意思疎通できたことが成功体験になり、異なる言語を話す相手とコミュニケーションを取る心理的ハードルが下がる傾向にあります。

④多様な視点の獲得

相互メンタリングでは、相手との対話を通じてこれまで当たり前だと思っていたことを問い直すことで自己理解が促進されます。また相手の価値観や考え、知っていることを聞くことで普段のコミュニティでは得られない視点の獲得につながります。

まとめ✍️

本研究プロジェクトは当初、対面でのコミュニケーションを豊富に盛り込んでプログラムを実施しながら取り組む想定だったところ、コロナ禍の影響を受け、運営方法や内容を状況に合わせて試行錯誤しながら進めてきました。

想定通りにいかないこともありましたが、ここでの出会いから就職が決まった人や、日本語学習への意欲が上がり就職活動の幅が広がった人、「ダイバーシティ&インクルージョンは押し付けられている印象だったけど、今回このプログラムで一緒になった留学生や他社の人たちとも働ける自分になる、組織になるということ。そう考えるととても自然だし、むしろそうなるべきだと腹落ちした」という感想もありました。

本プロジェクトに助成いただいたトヨタ財団の皆様、研究に協力いただいた参加者の皆様、そして関係する全ての方に心からの感謝を申し上げます。

そしてAn-Nahalは、異文化相互メンタリングという手法が日本社会の外国人材受け入れと、ダイバーシティ&インクルージョン推進に寄与するものになるよう、今後も取り組みを進めていきます。

An-Nahalは、ダイバーシティ&インクルージョン推進に役立つ情報とヒントをさまざまな方法でお届けしています。

また、ダイバーシティ&インクルージョンに関わる研修・コンサルティングを提供しています。

自社での導入を検討したいという方はお気軽にお問い合わせください。