今のペット医療保険に足りないもの1/3(審査支払い機関?)

こんにちは。今回のシリーズでは、馴染みの深い人間の医療保険とペット医療保険との相違点を理解した上で、今のペット医療保険に足りないものとは?を考えてみたいと思います。

そしてその足りないものを補うためのアイディアも提案してみます。

(忌憚ないコメントいただけたら嬉しいです。)

結論(仮)

ダラダラと書いてしまっているので結論(仮)を先に書いておきます。

※議論を進めていきながら最終的な結論を出していけたらと思います。

・ペット医療保険の支払い効率化・正確化のために人間の医療保険と同様の審査支払い機関が必要←今回述べる

・ペット医療保険には、より多くの加入者が必要

↑確かに現在加入数が多いとはいえないペット医療保険ですので、「より多くの加入者」が不足していることは事実です。

より多くの加入者が今現在いない原因としては、ペット医療保険自体の価値が飼い主のニーズとフィットしていないことが原因ではないか、と考えました。

次回の記事を書きながら下記のように結論が変わりました

・ペット医療保険には飼い主のニーズに対応していこうとする姿勢が必要←次回述べる

・ペット医療保険金の標準化が必要←次次回述べる

人間の医療保険とペット医療保険の目的は一緒

ペット医療保険の役割はペット医療にかかる(飼い主が引き受ける)経済的リスクの軽減であるということは前回のnoteに書きました。

人間の健康保険(医療保険)の目的は次のように説明されています。

いざというときに必要な医療や現金を給付して加入者の生活の安定を図ること。

ペット医療保険の目的も、

いざという時(ペットが病気になり多くの出費により生活が圧迫されそうな時)に必要な現金を給付して加入者の生活を安定させること

に他ならないので、その目的は人間の医療保険と同様であると思われます。

ペット医療保険はペット医療費に対する保険ですので、その保険対象は人間の医療保険のそれとは異なりますが、被保険者(飼い主)が保険者(保険運営会社)にそのリスク(ペットが傷病を抱えるリスク)を保険料を支払うことでリスク移転するという広義の仕組みにおいても同様です。保険という名前がついているのだから当たり前と言えば当たり前ですね。

人間の医療保険は加入が義務、ペット医療保険への加入は任意

大きな違いの1つとしては、加入が義務、任意ということが挙げられます。人間の医療保険は公的な制度であり国民皆保険制度という形が存在し、全ての国民が公的な健康保険に加入する義務があることに対し、ペット医療保険は民間のものであり、任意加入です。

ペット医療保険は「〜という条件に合致する人は強制加入」ということがありません。

人間の医療保険は加入が義務であるため、適応者数は日本の総人口(約1.2億人)と同じになります。一方、ペット医療保険の運営母体は民間企業であり、加入は任意です。その加入頭数は現在約200万頭です。日本には犬、猫合わせて約2,000万頭が飼育されていますので、その加入率は10%程度にとどまっています。

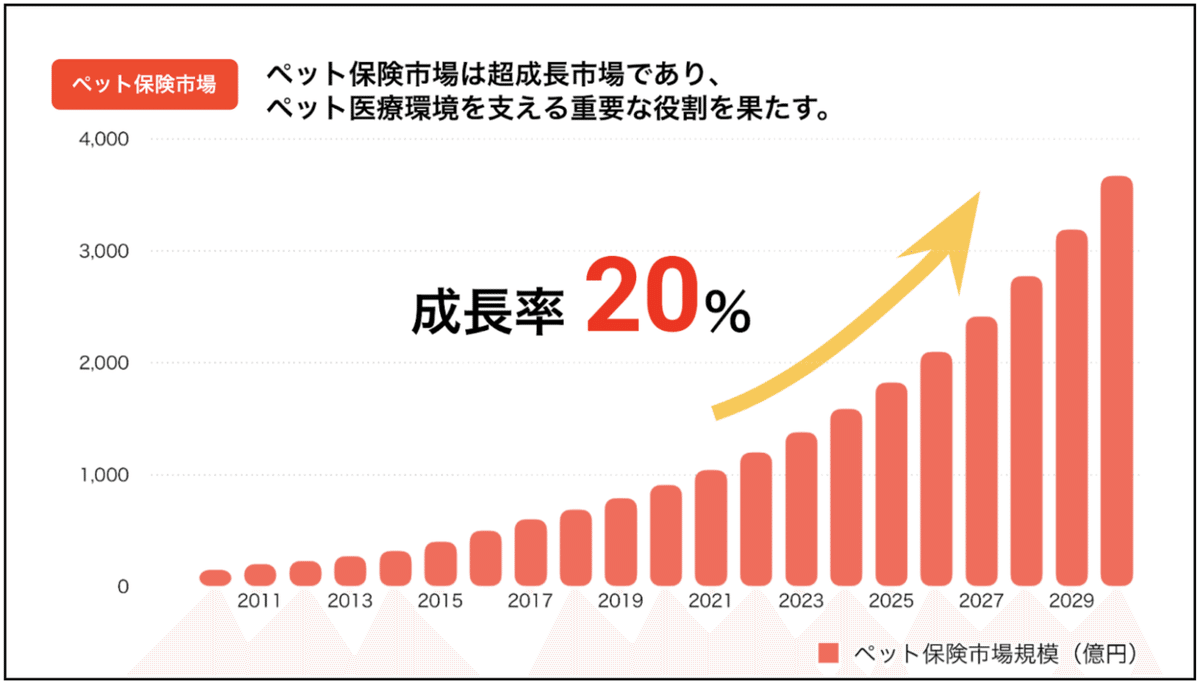

現在10%程度の加入率で約700億円程度のペット医療保険市場ですが、ペットの長寿化、家族化、ペット医療の高度化を背景にそのニーズが高まり急成長しています。とはいえ、任意加入の制度ですので、加入率100%になることはありませんが、近い将来(5年程度で)加入率は30%を超えてさらに成長すると考えています。

ペット医療保険には「審査支払い機関」が存在せず、その役割を保険者が担っている

我々日本人は、医療保険制度のおかげで一部費用負担するだけで国内の優れた医療サービスを享受することができます。何故一部負担(もしくは負担なし)で医療サービスが受けられるかというと、それは保険者が被保険者に代わって保険金を医療機関に支払っているからです。

人の医療保険の場合、医療機関が被保険者(患者)に代わって、保険者に対して保険金を請求します。つまり、人が病院で医療行為を受ける(受診)度に保険金を保険者に請求し、その請求を保険者が審査し、保険金を支払っているのです。人間の医療の場合、それぞれの医療行為に対して点数が振り分けられており(医療行為の値段が共通して決められている)それに則して保険金(保険者が医療機関に支払う金)を審査しています。

人間の医療保険の場合、

・国民全てが適応者(加入者)であり、請求数が多いこと

・審査の基準が明確であること(保険点数制度のため)

から、その審査を専門に実施する支払い基金と国保連合会という審査支払い機関が存在します。

ペット医療保険の場合、この審査を専門に実施している機関は存在せず、支払う保険金の審査を行うのは保険運営事業者(保険者)となります。

審査支払い機関がないことの弊害?

人間の医療保険においても最初から審査支払い機関が存在したわけではありません。

その登場は保険金の支払い遅延も要因の一つとされています。

支払基金の創設以前は、保険医指導委員会が保険医の指導と診療報酬請求書の審査を行い、また、支払事務は、政府管掌分は社会保険協会が、組合管掌分は健康保険組合連合会支部が行うこととされていましたが、保険医指導委員会や社会保険協会の法的責任が明確ではないこと、支払遅延が深刻化したことなどから、審査・支払を一元的に行う機関の創設が必要となり、昭和23年の第2回国会に「社会保険診療報酬支払基金法案」が提出され同年7月に成立。昭和23年9月1日から支払基金は業務を開始しました。

ペット医療保険においても、ペット医療保険のニーズが高まり、加入者数も急速に増加し、より一般的になっていく中で、ペット保険運営事業者の責任及び実務(保険金審査等の業務)負荷が急速に増しています。

消費者(ペットの飼い主)保護や、ペット医療保険業界の今後の健全な成長の観点から、保険金の支払い遅延が起こらない仕組みが必要になってきていると感じます。

ペット医療保険にも審査支払い機関が必要?

ただ保険金の支払いを迅速にすればいいわけではなく、その審査の正確性も重要になりますので、ペット医療保険においても、保険運営事業者に代わって保険金の審査を専門的に処理する機関が必要とされると考えています。

保険者でも被保険者でもない第三者的立場の機関が厳密なルールに従って審査支払いを迅速に行うことで、ペットの飼い主(被保険者)がより安心して動物医療を享受できる社会に近づくことが期待できます。

次回

現在、加入率10%程度のペット医療保険ですが、ペット保険医療保険に加入しない理由として「保険料が高い」を挙げる方も多数います。

次回は、ペット医療保険料は本当に高いのか?保険料を下げる方法は何か?ペット医療保険加入者を増やすために保険料を安くすることは必須なのか?を考察していきたいと思います。

アニポス配信ニュースレターのご案内

アニポスからのニュースレター(2〜3ヶ月に1回程度、株式会社アニポスの事業に関わるニュースを配信しています)をご希望の方は下記フォームよりお申し込み下さい。(もちろん無料です。)