増え続ける「空き家問題」の解決のための第一歩は、親子間の早めの話合いから

全国の総住宅数、総世帯数、および1世帯当たり住宅数の推移

全国の空家数、および空家率の推移

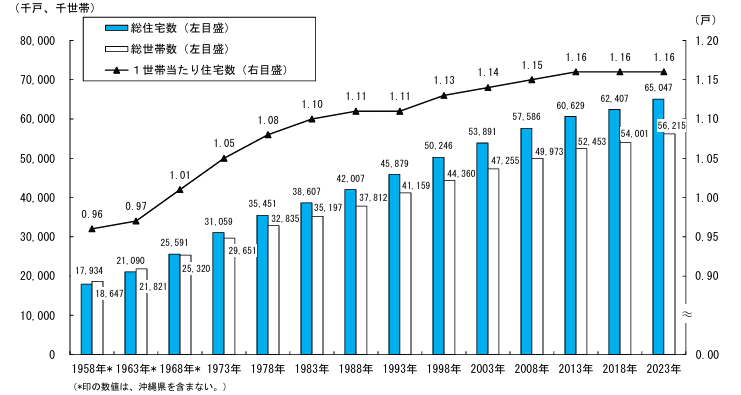

最近、マンションの平均価格が著しく上昇しているという話をよく聞きます。上記の図で、総務省が5年毎に調査をしている統計結果をみると、全国の住宅数は2023年には、5年前に比べて4.2%増加し、約6,500万戸となっています。世帯数が約5,600万世帯ですので、その差分は約900万戸となり、1世帯数が1.16戸の住宅を保有している計算になります。

一方で、空き家が増加しているという話もよく聞きます。同じ調査で、全国の空き家数は、2023年には5年前と比べて6.0%増加し、約900万戸となっています。上述の住宅数から世帯数を引いた差分も約900万戸ですので、ほぼ同数となります。空き家率は14%です。平均的には7戸に1戸は空き家です。

「空き家問題」が深刻化していますが、どのような問題が発生するのでしょうか。特に問題なのは「放置空き家」です。建物の劣化が進み、雑草の繁茂やゴミの散乱による景観の悪化、悪臭・害虫の発生など衛生環境の悪化、古くなった建物の倒壊、さらには不審者による不法侵入など治安の悪化、放火や電気設備の老朽化などによる火災リスクの高まりといった問題です。空き家が多い地域では、その地域全体の不動産価値の低下も余儀なくされます。

「空き家問題」が起きる原因として、何が考えられるでしょうか。高齢化で、子供夫婦と別に暮らしていた親が介護施設に入ったり、亡くなったりします。そもそも少子化で相続してくれる子供がいないケースもあります。都市部に移った子供世代が相続しても、実家の処分をしようにも地方では買い手・借り手がみつからず、空き家として所有せざるを得えません。1980年以前の新耐震基準前に建設された老朽化した家は買い手が付きにくく、「負の不動産」となってしまいます。

また、建物を取り壊すにもコストがかかり、更地にしても売却が難しいケースも少なくありません。このため、所有していると、固定資産税も管理コストもかかりますが、解体・売却に踏み切れず、結果的に放置されてしまいます。しかし、放置すればするほど、建物は劣化し、雑草が生茂り、外壁も崩れ、売却や賃貸が難しくなります。管理責任は所有者にあるので、何か起きた時、損害賠償のリスクも発生します。

これまでは、相続登記が義務付けられていなかったために、相続後も登記変更されずに所有者不明となった不動産が増えていました。2024年4月からは、法改正により、相続登記が義務化されるようになりました。不動産取得を知った時から3年以内に正当な理由なく名義変更登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。

「空き家問題」の解決のためにはどんな対策があるのか。地方自治体では、空き家問題の解決のために、様々な支援制度を設けています。相談窓口の設置、リフォームにかかる補助金や助成金の提供、空き家を貸したい人と借りたい人をマッチングする「空き家バンク」の運営などです。空き家を賃貸したり、宿泊施設、シェアハウスとして活用することで社会資源となり、地域コミュニティの活性化に寄与します。また、最近では、東京や京都ではなく、日本の地方に興味をもつ外国人が、円安もあって日本の伝統的な家に住んでみたいと購入するケースもみられています。

「空き家問題」の解決のために、個々人ができることは何でしょうか。そのためには、早い段階で、親世代が現在住んでいる家を誰に相続させるのか、相続後にどうしてほしいかを親世代と子世代がしっかりと話し合っておくことが必要です。実家の処分には費用もかかります。不動産を「負動産」にしないためには、親の死後に実家をどのように活用するか、親子間で話し合っておくことが大切です。