教則レビュー バックをシステム化する「加古拓渡 バックコントロール BACK CONTROL LABORATORY」(全文無料)

今日も今日とて柔術は楽しい。今日は教則のレビュー。

最初に。バックのルールと重要性

ルールについて

ちょっと教則の内容からは脱線しますが、ルールとバックの重要性を整理しておきます。すでにご存知の方は読み飛ばしてください。

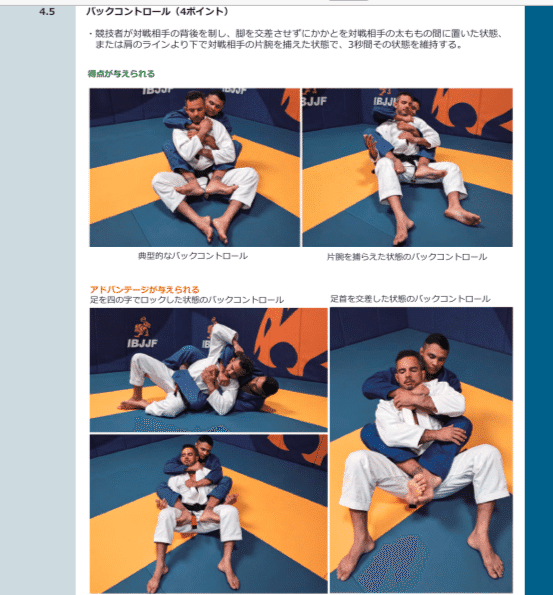

バックは4ポイント入ります。しかしただ背中についただけだとポイントになりません。団体(大会)によってルールが違うので大会の主催がどこか確認しておきましょう。

(この記事のルールはあくまで著者が調べたものであり、公式のものではないのでご了承ください。一通りルールブックや公式動画を確認ましたが、責任は取れないので気になる方はご自身で公式のルールブックや公式の動画をご確認ください。)

【IBJJFルール(JBJJF)】

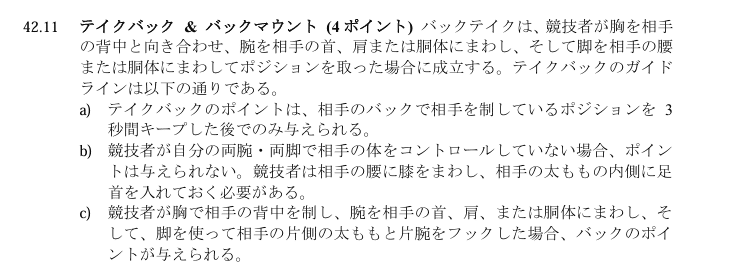

・相手の背中を制して、自分の両足のカカトが相手の太ももの間にある状態が3秒キープできれば4ポイント入る。(3秒未満は1アドバンテージ)。要は両足をフックしないとダメということ。

→片腕を上から足をかけた状態でもOK。でも片腕を上からかけた足が相手の太ももの内側にないとダメ。

・片足フックのみ、四の字、足を組む、相手の両腕の上から足をかけた形はアドバンテージのみ。

・クルシフィクス(腹固め)や後ろ三角絞めはノーポイント

・手の形はたすきでも、ダブルアンダーでも、チョークの形でも4ポイント入る。

・バックマウントも4ポイント。バックマウント→バックでは4ポイント+4ポイント入る。ちなみにマウント→バックマウントも4ポイント+4ポイント入る。

・バックはルーチ(ストーリング)の反則が入らない

【SJJIFルール(ASJJF)スポーツ柔術ルール】

・基本はIBJJFルールと同じ。一番大きな違いは「四の字でもポイントが入る」です。

・相手の背中を制して、自分の両足のカカトが相手の太ももの間にある状態が3秒キープできれば4ポイント入る。

・アドバンテージはない。

・片腕を上から足をかけた状態でもOK。片腕を上からかけた足が相手の太ももの内側になくてもOK。

・四の字でも4ポイント入る。

・バックマウントも4ポイント。バックマウント→バックでは4ポイント+4ポイント入る。ちなみにマウント→バックマウントは4最初のポイントのみで加算なし。

・後ろ三角はポイントなし。

バックというポジションの重要性

バックはポジションのゴールの一つです。ルール的にもバックはポジションのゴールなので「ポジションを進行せよ」という意味でのルーチ(ストーリング・消極的反則)を取られることはないです。それだけ完成されたポジションということだと考えられます。

バックは相手の力を無効化できる強いポジションなので体格差があっても相手をコントロールできるし、バックをとられた相手ができるアタックはほとんどありません。チョークや腕十字など多彩なアタックも狙えます。

競技的にも、バックの攻防は勝敗をほぼ決定します。4点は大きいです。「バックを取ったらほぼ勝ち」「バックをとられたらほぼ負け」というと言いすぎですが、それくらい決定力のあるポジションです。

柔術をやるならば絶対に学ぶべきポジションがバックです。

では、ここからは教則のレビュー記事です。

1.選手の紹介

選手の紹介

加古拓渡(かこたくと)

生年月日:1986年9月19日

年齢:38歳(2024年11月現在)

出身:東京

所属:名古屋にあるグラップリングシュートボクサーズ(GSB)

ブラジリアン柔術黒帯三段

主な戦績

IBJJFアジア選手権2013,2014アダルト黒帯ライトフェザー級優勝

JBJJF全日本選手権2015アダルト黒帯ライトフェザー級優勝

IBJJF世界選手権2016アダルト黒帯ライトフェザー級3位(繰り上げ)

IBJJFパンパシフィック選手権、ソウルインターナショナルオープン優勝2回ずつ

JBJJF全日本マスター選手権2022マスター1黒帯フェザー級優勝

JBJJF全日本マスター選手権2023マスター2黒帯フェザー級優勝

JBJJF全日本マスター選手権2024マスター2黒帯フェザー級優勝

SJJIF世界選手権2024 マスター1黒帯フェザー級準優勝

IBJJFアジア選手権2024 マスター2黒帯フェザー3位

JBJJF全日本選手権アダルト2024黒帯フェザー級3位

全日本もアジアもタイトルを取り、ワールド(世界選手権)でも三位入賞。2021年に「ワールド(世界選手権)を目指す選手としての引退」を公言されていますが、現在でも国内はマスター、アダルトの両方で試合に出場し活躍されており、ワールドマスターにも参加されています。

今年2024年のワールドマスターではあのデメトリアス・ジョンソン(DJ)をあと一歩のところまで追い込みました。その後DJが加古先生に話している動画がバズってました。つい先日2024年12月の全日本ではアダルト勢の中で3位に食い込みました。準決勝での大柳選手と真っ向勝負も記憶に新しいです。

選手としての実績はもちろん、実力に裏打ちされた指導にも定評があります。普段のクラス指導はもちろん、プライベートレッスンの満足度も高く、これまで出してきた教則も評判が高いです。しっかりと言語化されたテクニックが非常に分かりやすいです。

トップもボトムも足関も幅広くこなす加古先生ですが、黒帯初期(約10年前)はベリンボロのパイオニアとして台頭してました。当時からバックテイク、バックアタック、バックコントロールには定評がありました。そんな加古先生が長い柔術歴の中でアップデートし続けてきたバックの教則が満を持して発売!

2.内容紹介

①イントロダクション

バックコントロールのコンセプト 1 頭の位置

バックコントロールのコンセプト 2 上半身の引き付け

バックコントロールのコンセプト 3 両膝と相手の骨盤の位置

バックコントロールのコンセプト 4 1本目のバックフック

3つのバックポジション

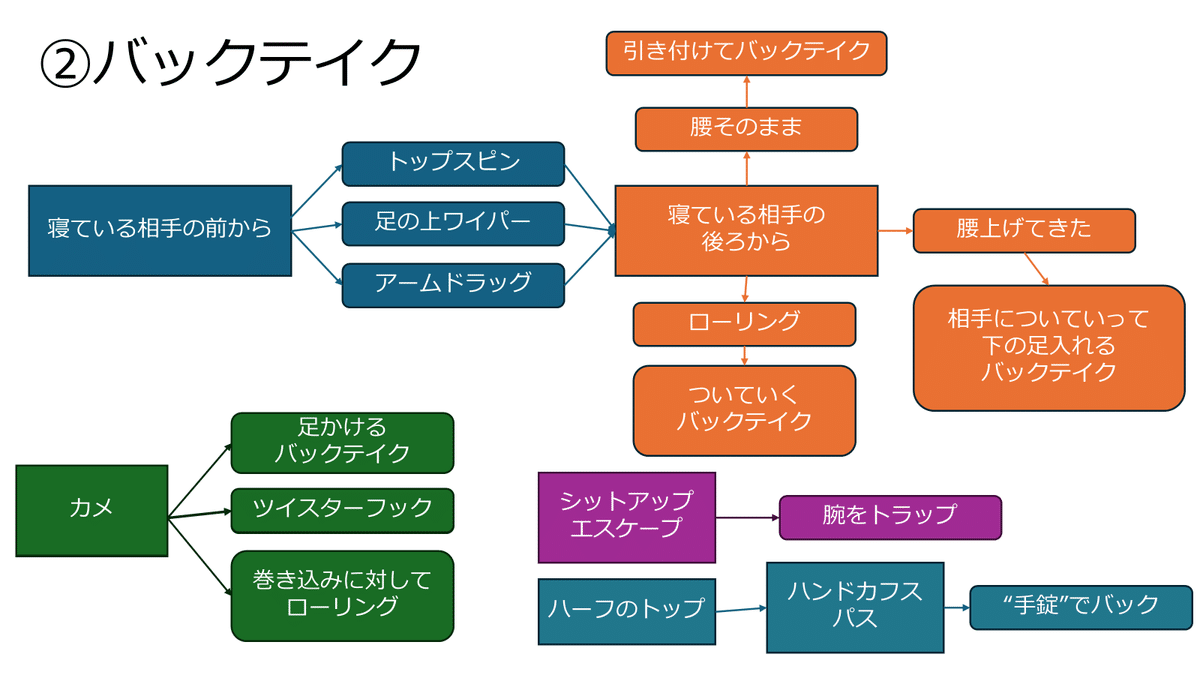

②バックテイク

寝ている相手の背後からバックテイク 1 相手がそのまま腰をつけているとき

寝ている相手の背後からバックテイク 2 相手が腰を上げてカメになったとき

寝ている相手の背後からバックテイク 3 相手が腰を上げてローリングしてきたとき

カメの相手に対してバックテイク 1 足を掛けて手前に崩す

カメの相手に対してバックテイク 2 ツイスターフック

カメの相手に対してバックテイク 3 巻き込みに対してシートベルトでローリング

寝ている相手の前からバックテイク 1 トップスピン

寝ている相手の前からバックテイク 2 脚の上をウインドシールドワイパーで越える

寝ている相手の前からバックテイク 3 アームドラッグで逆サイドにローリング

シットアップエスケープに対してボトムの腕をトラップ

ハンドカフスパスからの手錠 → 容疑者連行

③チョークのディティール

RNCのディティール

カラーチョークの原則

チョークのバリエーション 1 片羽絞め

チョークのバリエーション 2 ボウ&アローチョーク

チョークのバリエーション 3 向き直ってくる相手に対して下になりながら

チョークの手首を掴まれたときの対処

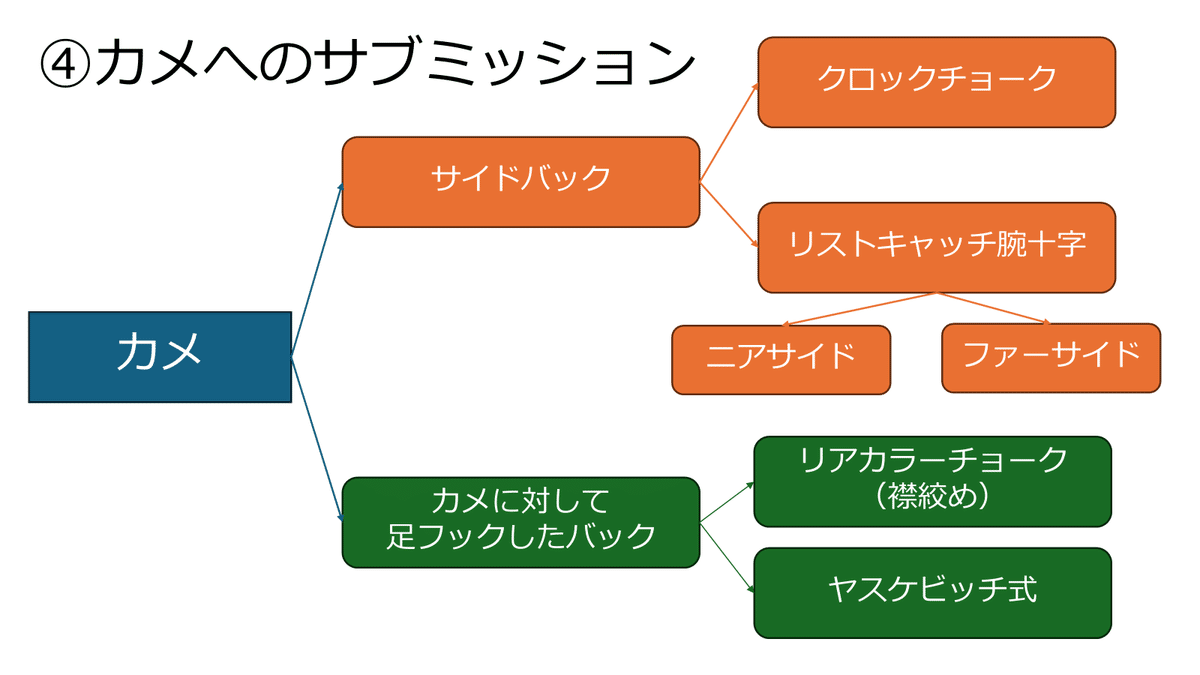

④カメへのサブミッション

カメの相手へのクロックチョーク

カメの相手へのリストキャッチ腕十字

カメの相手へのリアカラーチョーク

カメの相手へのヤスケビッチ式腕十字

⑤オーバーフックサイド

オーバーフックサイド着地のバックテイク

オーバーフックサイド着地のRNC

オーバーフックサイド着地のカラーチョーク 1 バックフックからのカラーチョーク

オーバーフックサイド着地のカラーチョーク 2 ダブルカラーチョーク

オーバーフックサイド着地のカラーチョーク 3 片羽絞め

オーバーフックサイド着地のカラーチョーク 4 ボウ&アローチョーク

オーバーフックサイド着地のカラーチョーク 5 クロックチョーク

下の脚を外されたときの対処 1 逆サイドへロールオーバー

下の脚を外されたときの対処 2 カラーチョーク

背中をずらされたときの対処

⑥アンダーフックサイド

アンダーフックサイド着地のバックテイク

アンダーフックサイド着地のRNC

アンダーフックサイド着地のカラーチョーク 1 ダブルカラーチョーク

アンダーフックサイド着地のカラーチョーク 2 カラー&リスト

アンダーフックサイド着地のカラーチョーク 3 片羽絞め

アンダーフックサイド着地のカラーチョーク 4 相手を向き直らせて絞めるx

バックスライドエスケープをしてきた相手への対処

⑦ダブルリストコントロール

ダブルリストコントロール

アームトラップ&ハンドコントロール

ダブルリストコントロールからのワンハンドRNC

ダブルリストコントロールからのRNC

ダブルリストコントロールからのカラーチョーク 1 ワンハンドカラーチョーク

ダブルリストコントロールからのカラーチョーク 2 ダブルカラー or 片羽絞め

ダブルリストコントロールからの腕十字

ダブルリストコントロールからの後三角

ダブルリストコントロールからのクルシフィックス 1 アームバー

ダブルリストコントロールからのクルシフィックス 2 チョーク

ダブルリストコントロールからのクルシフィックス 3 Have a beautiful wife ※地獄絞め

ダブルリストコントロールからのクルシフィックス 4 モディファイドキムラ

⑧ダブルアンダーカラー

カメを横に崩してバックテイク

ダブルアンダーカラーからのカンバリョッタ

ダブルアンダーカラーでのポジション修正 1 上下の調整

ダブルアンダーカラーでのポジション修正 2 横方向の調整

ダブルアンダーカラーでのポジション修正 3 グランビーロール

ダブルアンダーからのカラーチョーク

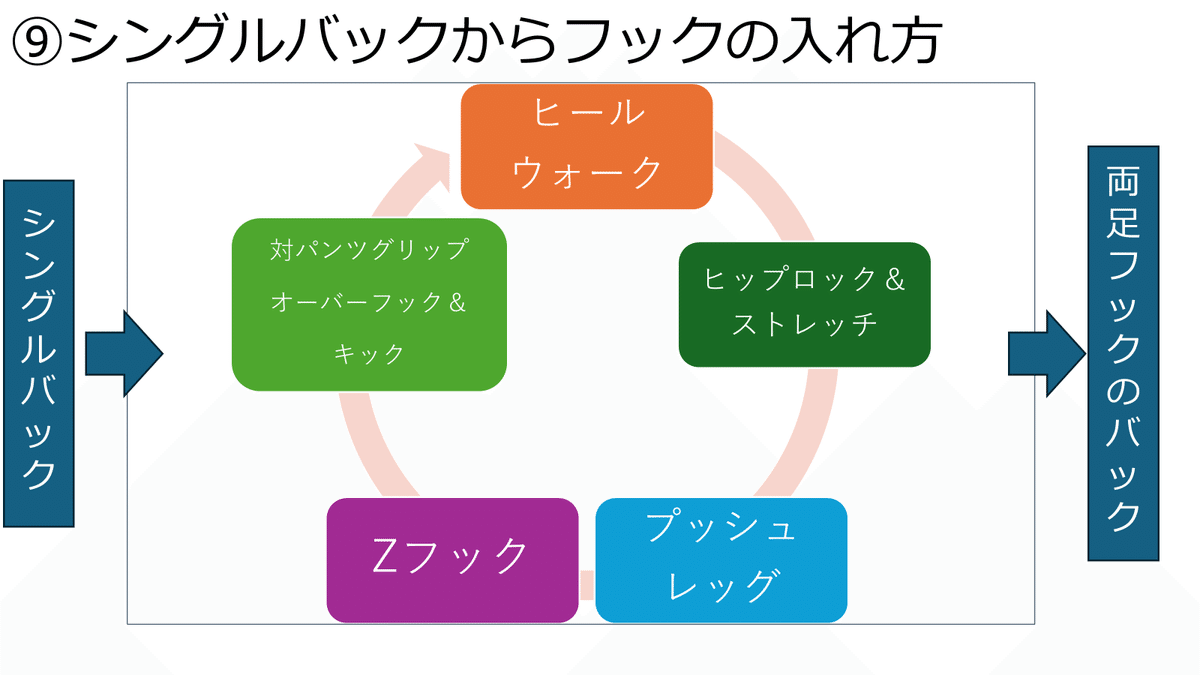

⑨シングルバックからもう片方のフックの入れ方

ヒールウォーク

ヒップロック&ストレッチ

プッシュレッグ

Zフック

パンツグリップに対してオーバーフック&キック

257分

各大見出し

①イントロダクション

②バックテイク

③チョークのディティール

④カメへのサブミッション

⑤オーバーフックサイド

⑥アンダーフックサイド

⑦ダブルリストコントロール

⑧ダブルアンダーカラー

⑨シングルバックからもう片方のフックの入れ方

バックの入り方、バックコントロール、バックからのフィニッシュまで幅広くバックポジションを学べるボリューム満点の一本です。

映像の特徴としてはカメラワークが細かくて組手などが見やすいです。また、実際の試合映像も載っております。加古先生のバックが実用的で説得力のあるものだと分かります。

そして、圧倒的に説明が分かりやすいです。バックというポジションをシステム化してくれています。

「なぜあの人はバックを取れるのか、なぜバックは逃げられないのか、なぜあの人はバックから1本をとれるのか」の秘訣が理論的に言語化されています。

3.本教則の哲学(コンセプト)

自身が本教則を見て感じた哲学は以下。

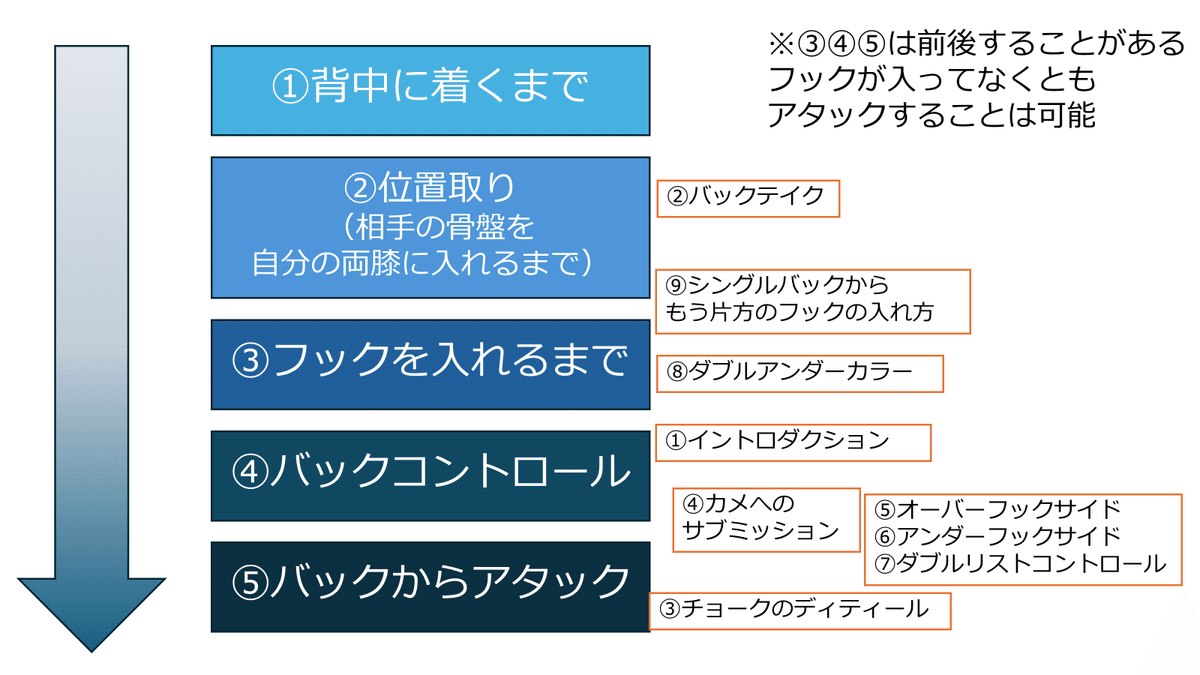

バックというポジションをシステム化する。ポジションを細分化する

以前のレビュー記事でも同じことを書きました。

一言でバックといってもいろんなバックポジションがあります。その一つ一つのポジションごとに最適な対処(リカバリー、アタック、コントロール)があります。

例えばオーバーフックサイドが下のバックとアンダーフックサイドが下のバックでは気を付けるべきポイントが違います。

上達には「ポジションの細分化」と「細分化したポジションごとの最適な対処」の二つが必要になりますが、本教則ではその両方を学べます。

バックにもいろんな種類や段階があります。上達にはその段階ごとの対処を知る必要があります。

感覚的にバックが上手い人もいる。でもそうでないならばシステム化するのが良い。

「バックなんて背中について首絞めるだけ」という考えの人もいるでしょう。もちろん間違ってはないですし、実際それで感覚的にバックが上手い人もいるかもしれません。

でもこの記事を読んでいる人や本教則を買おうとしている人は、バックが苦手な人がほとんどだと思います。自分もそうです。そういった人たちは感覚ではなく、システムとしてバックというポジションを理解していく必要があります。

本教則ではバックというポジションをシステムとして体系的にまとめられています。

4.なぜ「BACK CONTROL LABORATORY」なのか

改めてなぜこの教則が大事なのか書いていきます。

4-1 バックは重要なポジションだから

「最初に。バックのルールと重要性」の項で書いたように、バックは試合の勝敗を決める重要なポジションです。柔術をやる上で絶対学ぶべきポジションです。

4-2 システム化されたバックを学べるから

「3.本教則の哲学(コンセプト)」の項で書いたように本教則はバックというポジションをシステムとして学べます(体系的、システマチック)。

例えば、YouTubeでバックの動画を見てもそれはバックのほんの一部であり、それだけでは実際のスパーや試合で相手をコントロールすることはできません。システムとしてのバックを身に付けるために本教則は最適です(※YouTubeの動画のテクニックが使えないという意味ではないです)

4-3 ほかのアタックと組み合わせることで相乗効果が生まれる

パスやスイープで「背中を向けてエスケープをする」というリアクションがあります。

スパーでトレアドールパスをしたけど相手がカメになって逃げてポジションを取り切れないといった経験やスイープして尻もちつかせたけど背中を向けてきてスクランブルで取り逃がしてしまった経験はだれしもあるでしょう。

そんなときにバックテイクの技術があればポイントを取ることができるのです。

そして、バックテイクの技術が上がると相手が背中を向けるのを嫌がるのでパスやスイープが決まりやすくなる、という相乗効果が生まれます。

バックが上達することでスイープやパスが取れるようになる可能性があるのです。

スイープ狙い一辺倒、パス狙い一辺倒の人がバックテイクを身に付けるとブレイクスルーできるかもしれません。

4-4 足りないピースを埋める教則

多くの教則はバックテイクの部分を深く掘り下げません。「背中につくまで」のパートをしっかり説明したらあとは「ここでフックを入れてバックテイクします」みたいにサラッと説明して終わり、ということが多いです。

でも実際のスパーではそこから相手が死ぬ気で足のフックをブロックしたり、カメになってきたり、背中をずらしてきてエスケープしてきます。それで逃げられてしまった経験はだれしもあるでしょう。特に中級者になると「バックいいとこまでいくのに、あと一歩のところで逃げられちゃうんだよなあ」が増えてきます。

そこで本教則です。実際のスパーや試合でバックを取り切るためのピースを埋めてくれるでしょう。

4-5 バックディフェンスのため

「〇〇のディフェンスだけ教えてください」はアリなのか?(全文無料)|柔術哲学(アンディ)

こちらの記事で書いたのですが、ディフェンスをするためにはその技自体をやるほうがいいです。そのポジションの理解度がディフェンスにも必ず活きてきます。〇〇のディフェンスが学びたければ〇〇そのものを学んだ方が早いです。

試合では「バック取られそうになってもギリギリでディフェンスしてアドバンで止める」という攻防が勝利につながります。

本教則で学んだバックでやりたいことを、自分がバックを取られたときにやらせないようにすればそれがバックディフェンスになります。

「よくバックとられるからいいエスケープ知りたい」という人にも本教則はオススメです。

5.相性のいいテクニック・合わせて覚えたい技

5-1 「背中につくまで」の技

・ベリンボロ

・キスオブザドラゴン(内回りベリンボロ)

・アームドラッグ、2on1からの袖ドラッグ

・コヨーテハーフからのバックテイク

・ガブリからのサイドバック(カメコントロール)

・ベイビーボロ

・ウェイターガード

・エックスガードからの足くぐるバックテイク

・オクトパスガード

・キムラロックからのクルシフィクス

etc…

5-2 背中を向けさせるようなアタック

・スイープ

→相手がエスケープで背中を向けてくる。例えばデラヒーバからの尻もちをつかせるスイープで相手が耐えると背中を見せてくる。スクランブルで立とうとして背中を見せてくる

・パス

→相手が嫌がって背中を向けるエスケープやカメになってくる。例えばトレアドールパスでは上半身が自由なので相手はよく背中を向けて逃げてきます。そこでバックテイク。

本教則の「寝ている相手の背後からバックテイク」が使えます。また、パスでこっちを向いてきても本教則の「寝ている相手の前からバックテイク」のテクニックでバックテイクできます。

・肩固め、十字絞めなど

→エスケープの流れでバックになることがあります。

5-3 その他

・マウント

→本教則でも紹介がありましたが、バックから背中をずらしてきた相手にマウントテイクできます。また、マウントエスケープで背中を向けてきた相手にバックテイクもできます。「マウント⇔バック」は永遠に4P取れるので最強です。

・クローズド

→バックからエスケープされた流れでクローズドになることは多いです。

6.向いてる人、オススメの人、効果的な相手

バックは柔術をやる上で必修科目なので、向いてる人というのも特になく誰でもやるべきですが、特に以下の人はオススメです。

向いてる人、オススメの人

・上記の「5-1 「背中につくまで」の技」が得意な人

・パスやスイープで背中を向けて逃げられることが多い人

・パワーで負けると感じることが多い人

・バックを良く取られる人

・バックから一本を取り切れない人

・試合で勝ちたい人

効果的な相手

・ベースが強い、パワーが強い人

・背中を向けるエスケープをする人(相手がこのエスケープが得意であえて背中を向けてきている場合もある)

7.使ってみた感想

・ベリンボロでバックを取れる

→ベリンボロが好きなんですよ。俺は。でも取り切れないことが多かったです。それでベリンボロの打ち込みをしたり動画を見たりしてたのですが中々バックテイクができませんでした。

しかし本教則を見て、ベリンボロで背中に着いた後のタイトに上半身を引き付けてフックを入れる攻防でバックを取り切ることができました。「俺に足りないピースは『背中についてから』の攻防だったのか!」と実感しました。

・ニアパスからバックを取れる

→スパーでパスからあえて背中を向けさせてバックを取る練習をしてみました。「2.バックテイク」のチャプターのテクニックを使うときれいにバックテイクできました。パスで背中をむけてきたら強引にマットに背中をつけさせにいくよりもバックを取れるとラクだと感じました。

・バックから一本を取れる

→バックは強すぎるがゆえに相手もディフェンス一辺倒になってしまいます。そうすると一本がなかなか取れない。でもダブルリストコントロールや相手のリアクションに合わせた絞めの使い分けで一本がとれるようになりました。

・バックをキープできる

→「1.バックのコンセプト」の一つひとつのディティールを意識するとバクコントロールの精度が抜群に上がります。

・バックをエスケープできる

→「4-5 バックディフェンスのため」で書いたようにバックを取られたときに相手がやられたくないことが分かるのでバックエスケープのレベルが上がりました。ポジションごとのやるべきことが分かる(ポジションをシステムとして理解する)と相手より一歩早く動けます。例えば、アンダーフックサイドが下のバックを取られたらすぐに頭をマットにつけにいくようになりました。

8.テクニック解説

①イントロダクション

②バックテイク

③チョークのディティール

④カメへのサブミッション

⑤オーバーフックサイド

⑥アンダーフックサイド

⑦ダブルリストコントロール

⑧ダブルアンダーカラー

⑨シングルバックからもう片方のフックの入れ方

お気に入りのテクニック

全部紹介したいところですがさすがに多いので各章ごとにいくつかお気に入りを紹介します。

①イントロダクション バックのコンセプト

強い人のタイトなバックコントロールのディティールがここにあります。頭の位置や体の位置関係、上半身の引き付けなど基本にして超重要な要素を学べます

②バックテイク 寝ている相手の背中から3つ

→マジで使えます。これが一番使っているテクニックかも。相手がどのリアクションをしてきても関係なくバックを取れます。「相手がどのリアクションをするかは相手次第、こちらに選択権がない」という言葉が印象的でした。

③チョークのディティール チョークのバリエーション

これもまた参考になります。チョークもシステム化されてます。相手のリアクションに合わせてそれぞれのカラーチョークの特徴を理解したうえで使い分けたいです。

④カメへのサブミッション リストキャッチ腕十字

これが全部面白くてカッコイイ。カメからはバックテイク一択だったのですが組み合わせていきたいです。リストキャッチ式の腕十字が相手が知らなくて警戒してないのでけっこう取れました。相手に力が入りづらいので崩しがいい感じで入ります。

⑤オーバーフックサイド エスケープに対する対処3つ

オーバーフックサイドは頭を逃がせないのでコントロールはしやすい形です。紹介されているアタックもいいのですがエスケープされたときのリカバリーがめちゃくちゃ有用です。

⑥アンダーフックサイド 体の位置関係のディティール

一般的に逃げられやすいといわれるアンダーフックサイドですが、ポイントを抑えれば強いです。むしろ組手が入った後はこちらの方がチョークは強力になります。そして次章で説明する強力なダブルリストコントロールにつなげられます。相手をコントロールするための自分と相手の位置関係のディティールが勉強になります。

⑦ダブルリストコントロール アームトラップ、クルシフィクス

ダブルリストコントロールからたすきよりもさらに強い形を作れます。アームトラップやクルシフィクスは相手の片手を封じているので最上級に強いです。「詰み」的なポジションです

⑧ダブルアンダーカラー ポジション修正

カメでこれを取ると本当に逃げられません。絞めに行くのが難しいですが、上半身のコントロールがとても強いです。ただ作るだけでも強いですが3つのポジション修正を駆使すると相手はほとんどエスケープできません

⑨シングルバックからもう片方のフックの入れ方

これもかなり有用なテクニックです。自分は一つか二つしかフックを入れるテクニックを知らなかったのですが、これを使って確実に4点取りたいと思います。

まとめ

教則の本編に負けないくらいの大ボリュームの記事になりました。過去最長です。

本教則は柔術をより理解して楽しんで上達できるエッセンスが詰め込まれています。試合で勝つために見るもよし、道場内のスパーで試して楽しむもよし、ポジションの理解のために見るもよし、一本を取るために見るもよし。

この教則で足りないピースが埋まって、見る人の柔術をより豊かになると思います。オススメです!

以下、教則のインタビュー

2024/11/ アンディ

もし、良いと思ったら投げ銭をいただけたら嬉しいです。柔術の教則購入や遠征費用に使わせていただき、よりよい記事を書く材料にします。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?