教則レビュー「松本一郎 GUARD REVIVER ガードリバイバー」(全文無料)

今日も今日とて柔術は楽しい。今日は教則のレビュー。

1.選手の紹介

松本一郎選手(NR柔術所属)

■戦績

◎黒帯

JBJJF 全日本マスター柔術選手権2023 マスター3 ルースター級優勝

IBJJF ワールドマスター柔術選手権 マスター3 ルースター級3位

第20回JBJJF 全日本選手権 ルースター級3位

Gladiator cup 61.2kg級 初代王者

フルフォースカップ04 ライトフェザー級優勝

2022 総合格闘技プロ興行Gladiator016inOSAKA PROGRESS 60kg契約出場

◎茶帯

アジア選手権2017 マスター2 ライトフェザー級優勝

JBJJF 第12回全日本マスター選手権 マスター2 ライトフェザー級優勝

JBJJF 第13回全日本マスター柔術選手権 マスター2 ライトフェザー級優勝

JBJJF 第19回全日本柔術選手権 ルースター級準優勝

・指導先

NR柔術、M3A FIT、M3A FIT+、N★Trust、Grand Square.

その他の活動

BJJ workshop主催

GladiatorCup実行委員長

松本先生は大会結果も残しているバリバリの柔術家でありながら、国家資格を持つ治療家(柔道整復師)でもあります。体の構造の話が分かりやすかったのも納得。しかも東大寺に勤務する僧侶でもあるとのことです。

五か所で指導をされており、豊富な指導経験に裏打ちされた説明はとても分かりやすいです。

また、服や靴好きで指導者として清潔感のある恰好を心がけているとのこと。本教則のオシャレなジャケットも納得。

2.内容紹介

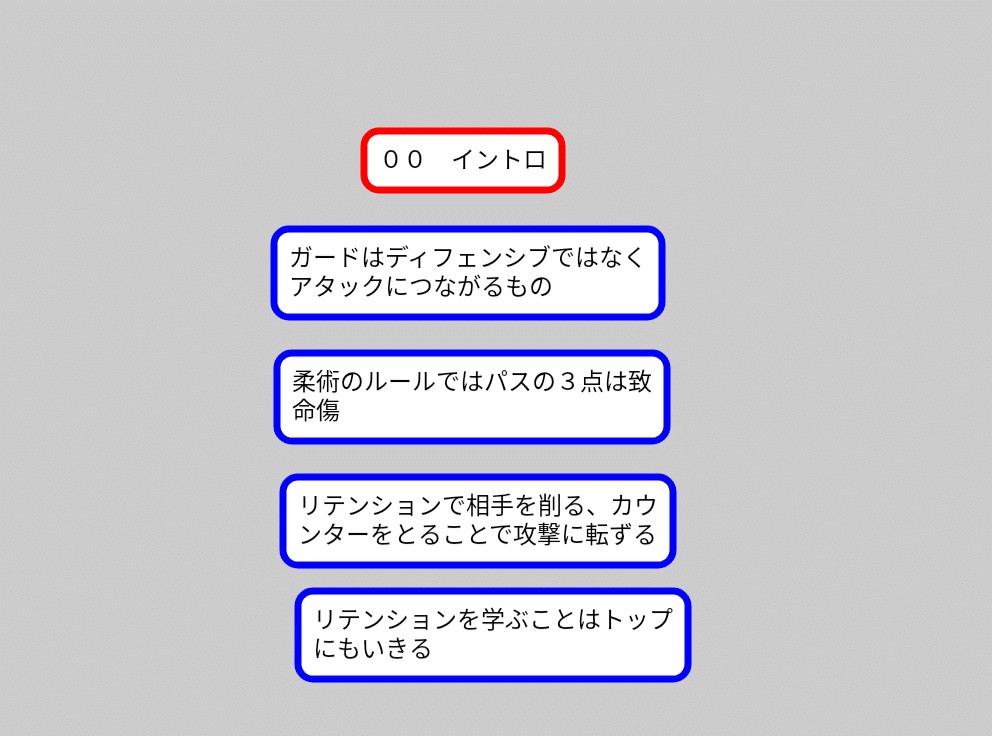

00.イントロ

●トレアナ対策

01.トレアナ対策① エルボープッシュ

02.トレアナ対策② アップサイドダウン

03.トレアナ対策③ 如意棒

04.トレアナ対策④ ファーサイドストンプ

05.トレアナ対策⑤ ニアサイド50/50

06.トレアナ対策⑥ インバーテッド

07.トレアナ対策⑦ バックロールスイープ

●ニーオン対策

08.ニーオン対策① スパイダーリテンション

09.ニーオン対策② レナトロール

●クロスグリップ対策

10.クロスグリップ対策① ノーズグラブ

11.クロスグリップ対策② ダブルフレーム

●ニーカット対策

12.ニーカット対策① レッグハグ

13.ニーカット対策② リフレーム

14.ニーカット対策③ ヒップキック

15.ニーカット対策④ アームピットフック

●スマッシュ対策

16.スマッシュ対策① ショルダープッシュ

17.スマッシュ対策② クロスレッグ

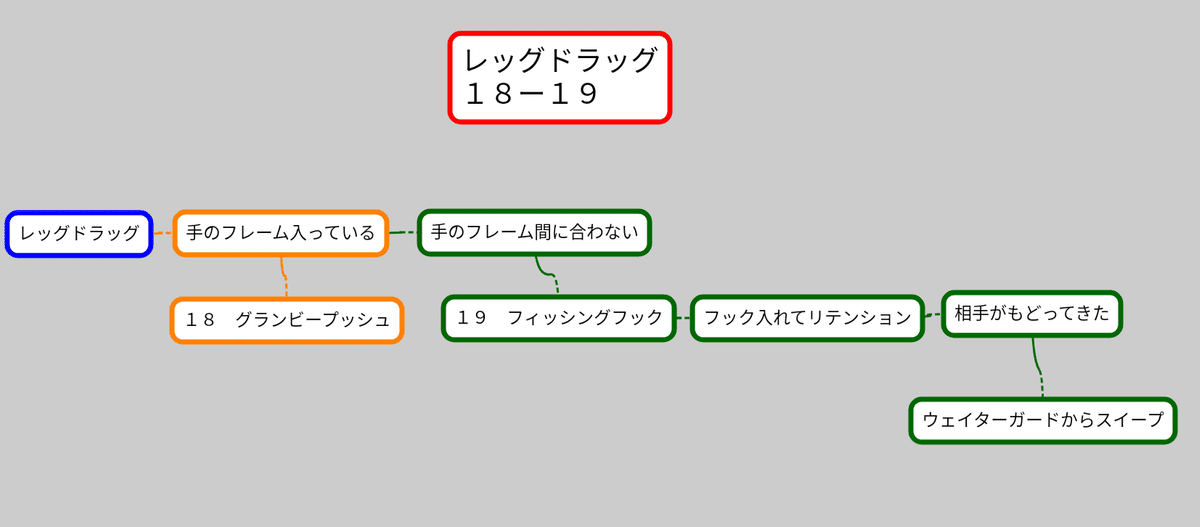

●レッグドラック対策

18.レッグドラック対策① グランビープッシュ

19.レッグドラック対策② フィッシングフック

●ロングステップ対策

20.ロングステップ対策① スイッチフック

21.ロングステップ対策② リバースフック

●脇差し対策

22.脇差し対策 テントポール

●枕対策

23.枕対策 カッティングアームバー

●裏をとられた時

24.裏をとられた時 グランビーロール

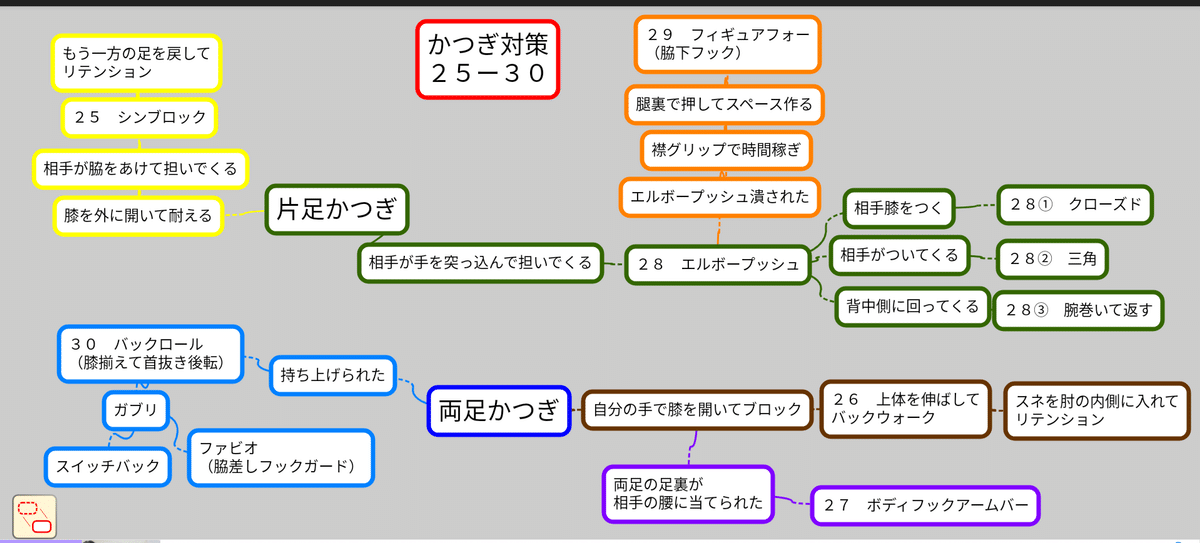

●担ぎ対策

25.担ぎ対策① シンブロック

26.担ぎ対策② バックウォーク

27.担ぎ対策③ ボディフックアームバー

28.担ぎ対策④ エルボープッシュ

29.担ぎ対策⑤ フィギュアフォー

30.担ぎ対策⑥ バックロール

●かみつき対策

31.かみつき対策① カラーシールド

32.かみつき対策② レッグマフラー

33.ムーヴ説明

34.アウトロ

(収録時間:97分)

基本的なパスに対するリテンションが一通り載っています。どれも松本先生が使ってきた実戦的で効果的なテクニックです。

名前がいいですよね。カッコイイ。技やシチュエーションに名前がつくと”その状況を認知できる”ので上達が早まります。けっこう大事。

3.ガードリテンションの重要性

ガードリテンションについてはいくつか記事を書いています。また、BJJLABさんにてまとめ記事も書きました。(おそらく2024年7月中に掲載予定)

柔術哲学のガードリテンションシリーズ|柔術哲学(アンディ)|note

【柔術上達の第一歩】なぜガードリテンションを身に付けるべきなのか | BJJ LAB - 国内トップ柔術選手の教則、セミナー動画が集まる専門メディア

ガードリテンションを詳しく読みたい方は上記の記事をぜひ。以下、簡単にガードリテンションの重要性をまとめます。

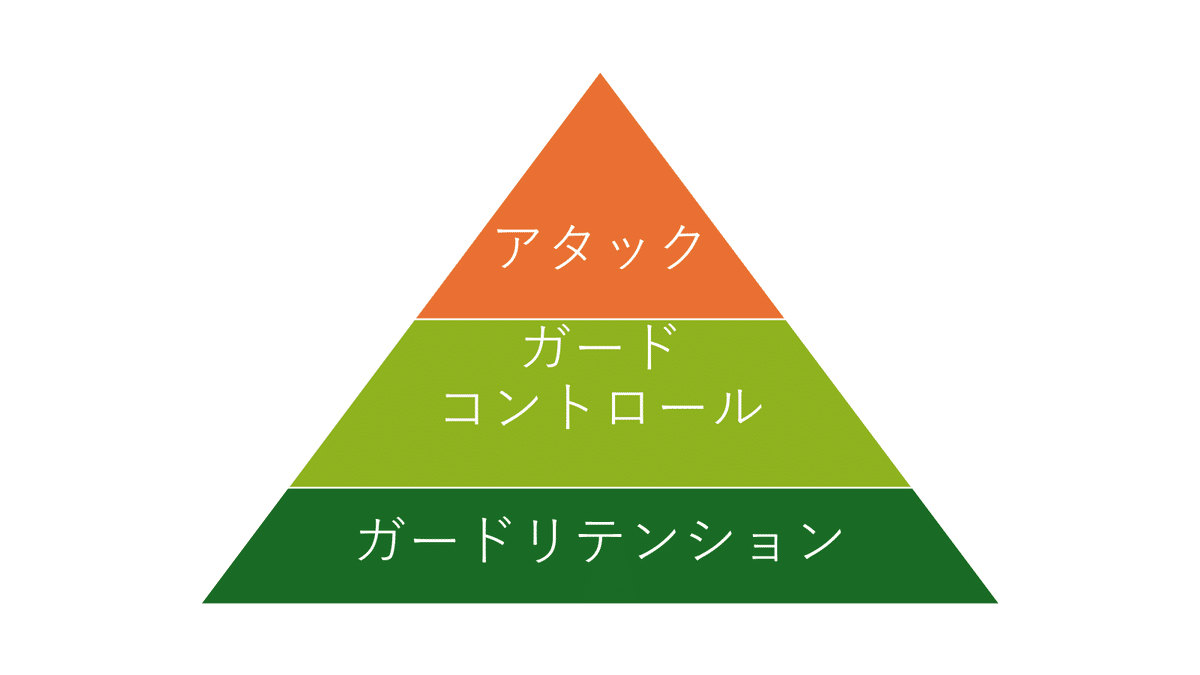

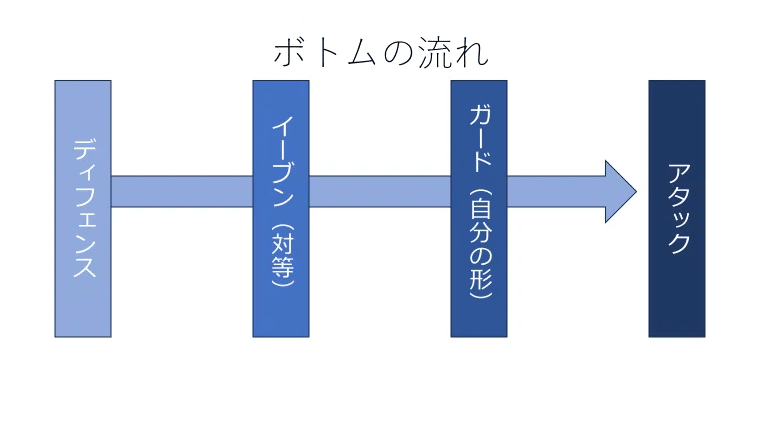

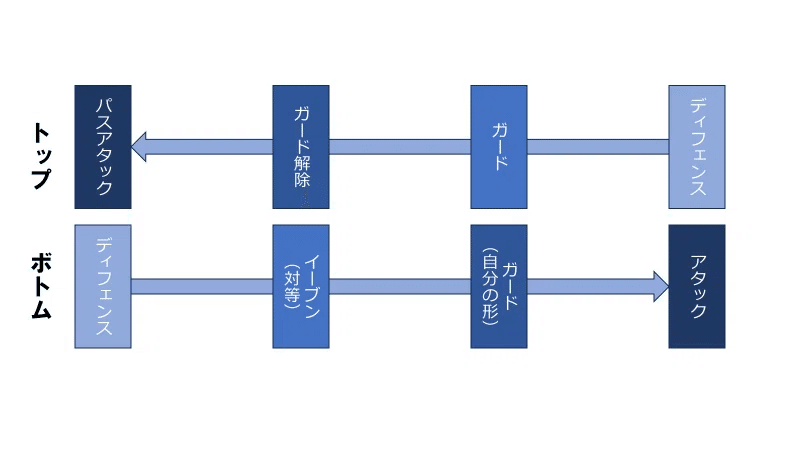

①ガードリテンション(ディフェンス)はボトムシステムにて一番最初に来る技術、土台となる技術

②パスされたら試合はほぼ負け。3点はでかい。ガードリテンションの技術は試合の勝率に直結する。

③トップアタックの上達にもつながる

④ガードリテンションはアタックにつながる(4.で後述)

⑤ガードリテンションは地道に身に付ける必要がある(5.で後述)

4.GUARD REVIVER のコンセプト

自身が本教則を見て感じた松本先生のGUARD REVIVERのコンセプトは2つ

①使い手を選ばないリテンション

②単なる”逃げ”ではなくアタックにつながるリテンション

①使い手を選ばないリテンション

チャプター34.アウトロ にて、「フィジカル、柔軟性、瞬発力に頼らない」「階級が上の相手にも使える」という説明があります。また、教則内でたびたび「相手の力に抗わず」「ケガをしないように」といった言い回しが出てきます。

極論、気合でカメになったり、フィジカルで強引に立ったり、サイドとられても3秒以内にブリッジしたり、鬼の腕力でエビして逃げたり、圧倒的なフィジカルがあればガードリテンションは可能です。もしくは相手の初手をすべて潰してしまう圧倒的な反応とスピード(瞬発力)やどこまでも足が入ってくる柔軟性があればパスされません。

しかし、だれもがフィジカルや柔軟性や瞬発力があるわけではありません。これがベンチプレス200キロの人や超軟体の人の特異的なテクニックの教則だったら「あなただからできるけど俺には無理だよ」となってしまいます。

松本先生は茶帯以降試合でパスされておらずその技術の有効性はだれもが認めるところです。そして、軽量級で特別体が柔らかいわけではない松本先生のガードリテンションの技術だからこそ、圧倒的な説得力があります。

②単なる”逃げ”ではなくアタックにつながるリテンション

00.イントロで松本先生がおっしゃっていたように、「ガードリテンションはディフェンシブなものではなく、アタックにつながるもの」です。

理由は3つ

1)失敗してもリカバリーできるので思い切ってアタックできる

2)効率的にリテンションできれば相手を消耗させて疲れたところを攻めることができる

3)カウンターアタックを取れる

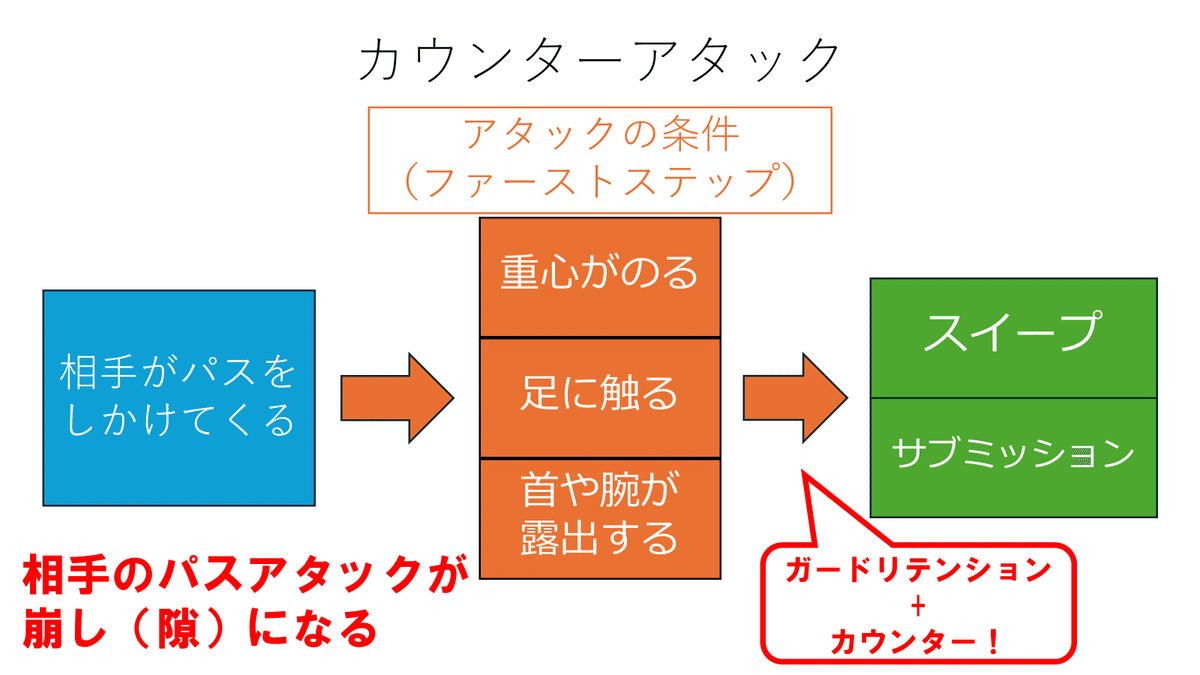

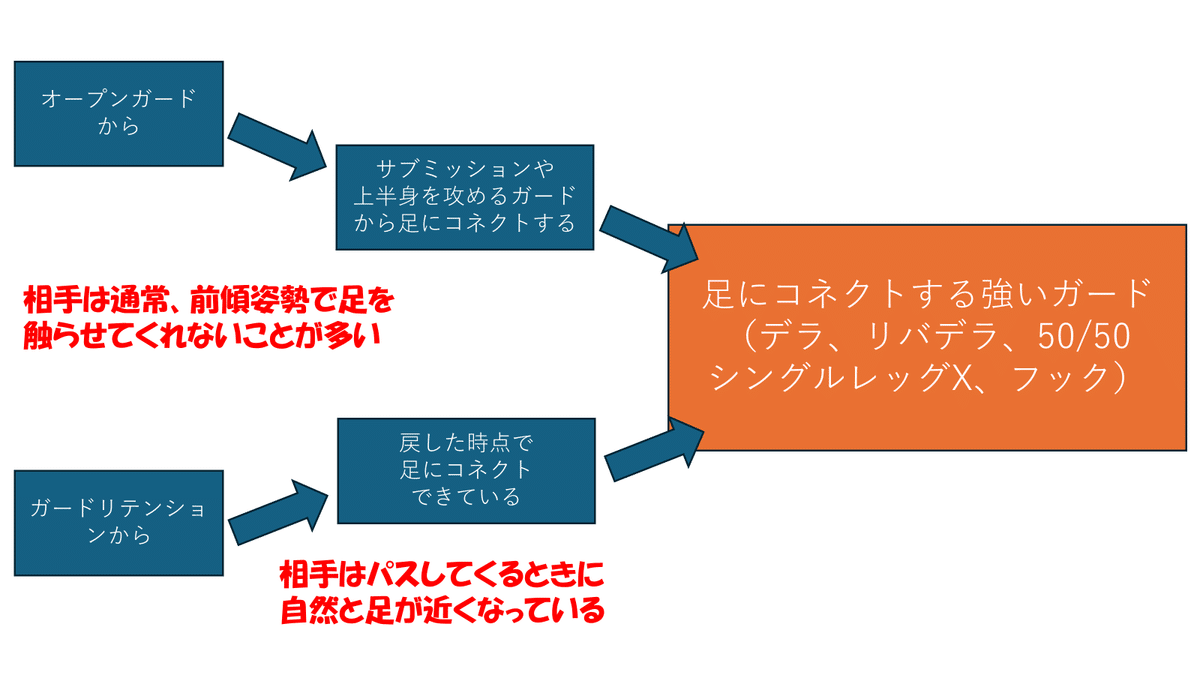

3)カウンターアタックについて

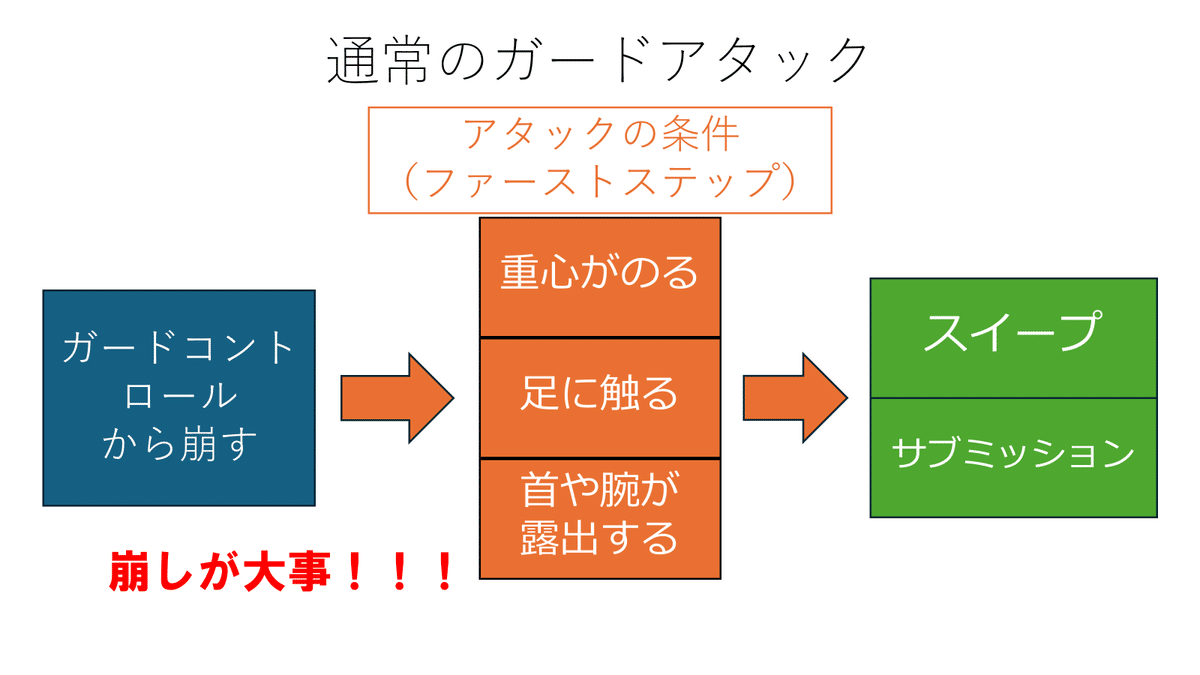

カウンターについて少し掘り下げます。ボトムのアタックの条件(ファーストステップ)として、「足に触れる」「相手の重心がのる」「腕や首がつっこんでくる」というものがあります。(他にもありますが、ここではすべて触れません)

通常の攻防ではトップはボトムのアタックを警戒して足を触らせてくれないし、重心ものってくれないし、腕や首も取らせてくれません。それをガードでどうにかこうにか崩してからアタックします。

でもカウンターアタックでは、相手がパスで攻めてくることが崩し(隙)になっているのでうまくリテンションと組み合わせれば強力なアタックになります。特にベースが固くてなかなか崩せない相手には有効なアタックです。

カウンターはパスされるリスクを伴いますが、ガードリテンションの技術を磨くことでそのリスクを減らすことができます。

さらに、カウンターを相手が警戒することで思い切ってパスアタックができなくなる”けん制”の効果もあります。

5.なぜGUARD REVIVERなのか

「なぜGUARD REVIVERなのか」を書いていきます。

・使い手を選ばないガードリテンションを学べる

・アタックにつながるガードリテンションを学べる

→こちらは2.コンセプトで書いた通り

・ガードリテンションは地道に覚える必要がある

ガードリテンション(ディフェンス)は「これだけ覚えておけばOK」とはならなりません。アタックの選択権はトップが持っているので、極論トップは「トレアドールだけやっておけばOK」ということはあるかもしれませんが、ボトムの場合「トレアドールのリテンションだけ覚えておけば大丈夫」とはなりません。

基本的なパスに対するガードリテンションは一通り覚える必要があります。

本教則では基本的なパスに対するリテンションがほぼ網羅できます。

・先読みには知識が必要

アタックの選択権はトップにあるので、ガードリテンションは後手に回る形になります。でも「見てから動く」では遅いため「先を読む」ことが重要になります。

強い選手は反応が良いからリテンションがうまいのではありません。(それもありますが)。いかに反応が良くても「見てから動く」では間に合いません。強い選手は相手の重心や組手や手足の位置などから先を読んでいます。

その先読みのためには知識が必要です。本教則でその知識を身に付けることができます。

松本先生は「自分だけ3秒後の展開を知っている状態を作る」と表現されていました。

・網羅的にガードリテンションが学べる数少ない教則

例えば、片袖片襟の教則で「足を外されたときのディフェンス」やスパイダーの教則で「足をさばかれたときのディフェンス」などは学ぶことができますが、ガードリテンションに特化した教則は少ないです。

こちらの教則もすごい良いですが初心者向けでややボリュームが少なめです。

ガードリテンション大全vol.1 橋本知之 Guard retention encyclopedia | BJJ LAB (bjjlaboratory.com)

ガードリテンション大全vol.2 橋本知之 Guard retention encyclopedia vol.2 | BJJ LAB (bjjlaboratory.com)

”地道に幅広く知識を身に付ける必要があるガードリテンション”を学ぶ教則として本教則は最適です。

6.相性のいいテクニック・合わせて覚えたい技

本教則のテクニックだけでも有効なガードシステムができますが、さらにあると良いのがこちら。

<ガードリテンションのレベルをさらに上げるテクニック>

・ハーフガード

→リテンションの流れでハーフになることが多いので、ハーフからの展開やフルガードへのリテンションも身に付けたいところです。

ハーフについては教則「松本一郎 dawn of KOD」もおすすめです。リバデラはハーフの一種ですし、距離の作り方やカウンターを学ぶ上でオススメの教則です。またリバデラをやる上でガードリテンションの技術はとても重要で相性が良いのでセットで買うのといいと思います(ステマではないですよ。自分の金で買って自分が良いと思っているので勧めています笑)

・カメディフェンス、ガブリディフェンス、バックテイクディフェンス

→本教則でも紹介されています。リテンションの流れでにカメ(ガブリ)なることは多いです。そこをアドバンで止めてポイントを許さないことが試合での勝敗を決めます。背中をマットにつけない、足のフックを入れさせない技術は地味ですが大事です。

<その他>

・自分の強いフルガード

→ガードリテンションで戻したら、しっかりといい形を作って相手を止めることが重要です。これは自分で探すしかないです。

→ちなみに足に触るガードは警戒されて作るのが難しいですが、ガードリテンションからなら、足にコネクトするガードが作りやすいです。

・トップアタック

→本教則で学んだガードリテンションの知識はトップでも使うことができます。ディフェンスで学んだ「やられたくないこと」「やりたいこと」の逆を意識するとパスのコツがつかめるかもしれません

7.使ってみた感想

自分の正攻法のガードリテンションとして、「正面に向き直って相手の圧力を止めて足裏を当てる」というのがあり、これで多くの場合は止められたののですが、強い相手に深く攻め入られると止めきれずにパスされてしまうことが多かったです。

本教則では相手を流したり浮かしたり、1周回って戻したり、足裏だけでなく襟や膝や腿裏、手もフル活用してスペースを作ったり、フレームや崩しなどを使う「力に力で対抗しないリテンション」が学べました。攻め込まれた状況からだと正攻法で正面には戻すのは難しいのですがこれらのテクニックを使うと無理なく戻すことができました。

まだまだスパーで白帯相手に深く攻めさせたところを戻すだけですが、格上の相手でも逃げ切れるように磨いていきます。

8.個人的に好きなテクニック

どのテクニックも有用でどれを紹介するか迷いましたが。。。

ツイッターで「#guardreviver」で検索すると各チャプターの感想を書いているのでぜひ。

今回は特に好きなテクニックを紹介します。

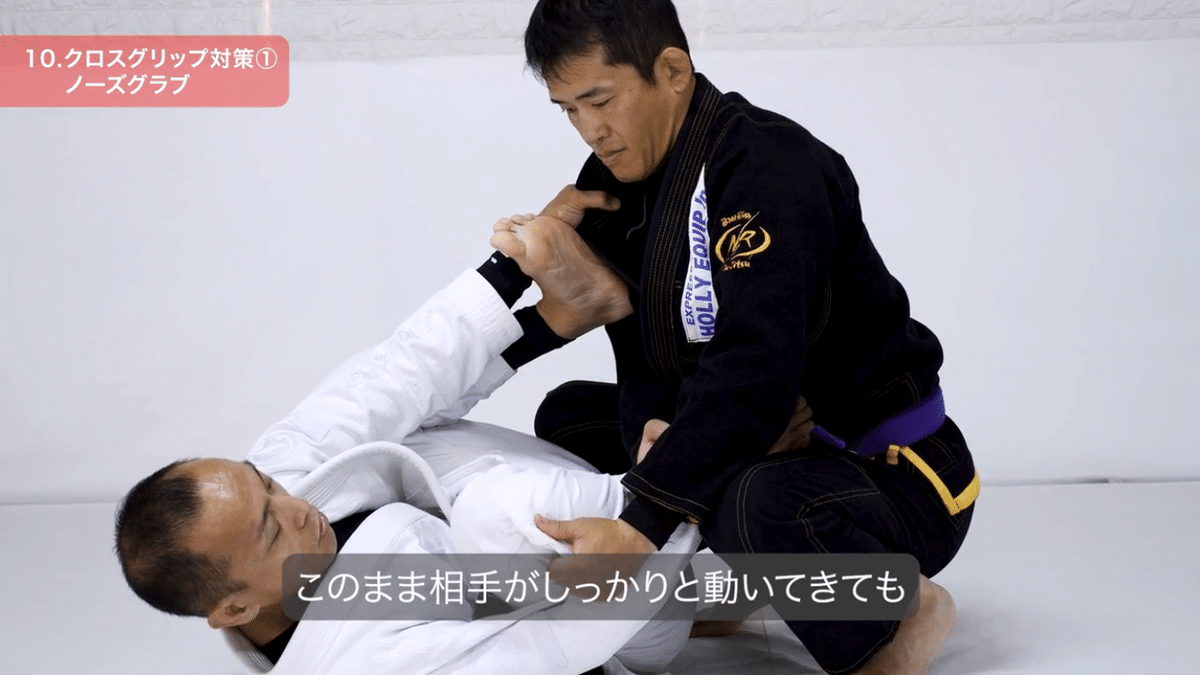

10.クロスグリップ対策① ノーズグラブ

これこそ体が固くても瞬発力がなくても力が強くなくても使えるガードリテンション。襟と足のフレームを有効活用していていろんな場面で使えて便利です。

20.ロングステップ対策① スイッチフック

21.ロングステップ対策② リバースフック

ロングステップは強力ですが相手が寝ているのでカウンターを取りやすいです。足の処理が自分が全く知らない面白いものでした。

02.トレアナ対策② アップサイドダウン

07.トレアナ対策⑦ バックロールスイープ

相手を正面から止めるのでなく逆から一周したり、相手の力を流してスイープするのが面白いです。上手く力を使わずに成功すると気持ちよい。

03.トレアナ対策③ 如意棒

12.ニーカット対策① レッグハグ

25.担ぎ対策① シンブロック

31.かみつき対策① カラーシールド

32.かみつき対策② レッグマフラー

これらのフレームの入れ方が独特で面白かったです。かなり詰められて通常の手や足のフレームが入らない場合のスペースの作り方が学べました。

33.ムーヴ説明

整体師として体の構造を熟知された松本先生のムーブ説明。なんとなくやっていたムーブが違って見えます

基本のパスの対策が一通り載っているので、自分がよくやられるパスから学ぶのもいいかもしれません。

まとめ

revive : 生き返る、よみがえる、回復する、復活する

ガードリテンションと聞いて「地味だな、ディフェンシブだな」と感じる人もいるでしょう。でも華麗なスイープも強烈なサブミッションも安定したガードコントロールもガードリテンションという土台があってこそです。

また、試合では「パスされたら死(負け)」のようなものです。でもそこで3点を許さず”revive”することができれば、まだ勝つことが可能です。

それにガードリテンションってやってみると面白いですよ。ガードリテンションができれば余裕ができてボトムを有利に展開できるようになるのでガードが楽しくなります。

「スパーで下をやってもすぐパスされてしまって何もできなくてつまらない」という白帯の方はガードリテンションを身に付ければガードが楽しくなるかもしれません。

試合で勝ちたい方

ガードの技術を土台から見直したい中上級者の方

すぐにパスされてツライ初心者の方、

体が固い方、フィジカルが強くない方、

瞬発力や反応に自信のない方、

カウンターを身に付けたい方、

ケガをしない力に抗わない体の使い方を学びたい方、

すべての人にオススメです!

そして、今回この記事を書くにあたってDMで質問に答えていただいた松本先生、ありがとうございました!

2024/6/28 アンディ

もし、良いと思ったら投げ銭をいただけたら嬉しいです。柔術の教則購入や遠征費用に使わせていただき、よりよい記事を書く材料にします。