デラヒーバの種類は1680通り!?デラヒーバの分類分けと組手(全文無料)

今日も今日とて柔術は楽しい。今日はデラヒーバの話。1.と2.だけ読めば記事の概要や考え方は分かるので、そこだけでもどうぞ。

3.4.5.の部分は情報を羅列しているだけなので、気が向いたらってカンジで。

1.デラヒーバを細分化してみる

デラヒーバといっても、たくさんあります。

名前がついているものだと、通常のデラヒーバとは別に

「パンツグリップデラヒーバ」(パンデラ)

「アンダーフックデラヒーバ」

「デラヒーバX」

「ディープデラヒーバ」

などがあります。

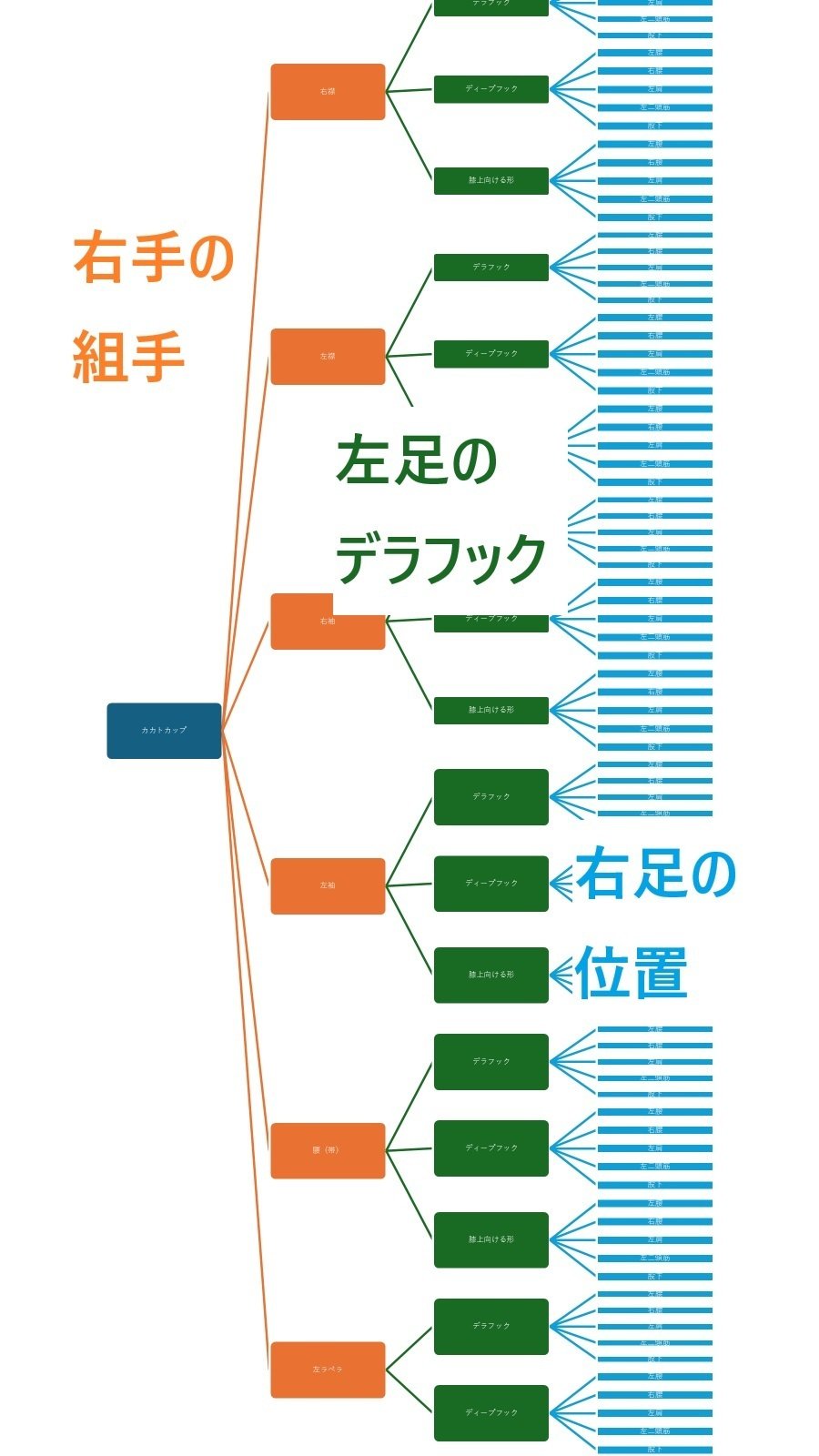

通常のデラヒーバ(オーバーフックでカカトをカップしている形)でも右手の組手が右袖、左袖、右襟、左襟などで4種類あります。そこに右足の位置をどこにおくかを考えると左腰、右腰、右二頭筋、右肩、股下などで5種類あるので、通常のデラヒーバだけでも4×5で20種類はあります。

ラペラを持ったり、腰(帯)を持ったりする組手も加えるとさらに増えます。

さらに言えば、パンツグリップデラヒーバやディープデラヒーバなどフックの形や左手の組手も多様です。

一通り、まとめてみました。

2.1680種類のデラヒーバ

両手両足4本の組手組足、と左右逆のパターン(相手の右足にデラと相手の左足のフックをかけるパターン)をすべて掛け合わせると、理屈上は1680種類のデラヒーバが存在します。細分化したらもっと増えます。(襟の高い低いとか相手の重心とか)

とはいえその全部を使いこなせる必要はなく、ほとんど使わないパターンも数多くあります。そもそも逆側でデラヒーバを作ること自体が少ないので実際1680種類もデラヒーバを使うことはないです。

まあ、厳密にいえば襟の持つ位置や相手の姿勢などは毎回違うので作ってきたデラヒーバの数だけ何万通りの種類があるとも言えるんですが、そういう話をすると収拾がつかなくなるので一旦置いておきます。

以下、各組手の特徴を簡単にまとめます

3.組手の特徴(読み飛ばし推奨)

右手左手の表記は相手の右足にフックをかけるデラヒーバを想定します。

全部読まなくていいです。使わないものも多いので、興味のある方はどうぞ。自分の知識の整理のためにまとめてみます。

本当は一つずつ画像つけるのが一番いいとは思うんですが。。。撮影も編集も大変すぎるので。2.の表と図を作るので力尽きました。

3-1 左手

デラフックした足のかかとを持つ手。カカト以外も持てる

①カカトを手の平でカップ(オーバーフック)

左手の一番メジャーな組手。カカトをカップする形。早く作れるのが最大のメリット。かかとを持つことで膝の向きをコントロールできます。カットされやすいのが難点

②かかとを肘で抱える(オーバーフック)

①よりも相手の横に出ていてバックに近い。バックへの攻めに効果的

③パンツグリップ

オーバーフックよりもグリップカットされづらい。作るのに少し時間がかかる。レッスルアップにつなげやすい

④アンダーフック(マンティスガード、マンティスフック)

相手が深く右足を踏み込んできたときに使える。中にもぐってウェイターガードに切り替えることが多い

⑤右袖(ニアサイドの袖)

いわゆる片袖片襟デラヒーバで使う組手。相手のカカトを持っていなくてもデラヒーバガードは作れる。相手はかばい手をつけないので左へ崩すスイープに有効

⑥左ラペラ

ファーサイドの左襟を相手の股のしたからつないで左手で持つ形。非常に固定力が強い。ラペラを自分の左足の上に通したらワームガードになる

⑦右ラペラ

ニアサイドの右襟をつないぐ形。アンダーフックでラペラを持つとスクイッドガードになる。

3-2 右手

一番自由度が高くていろんなところを持てる手。ニアサイドの右襟を持つことが多い。この手が遊んでいるとコントロールが弱い

①右襟(ニアサイド)

これが一番定番かつ強力かつ作りやすい。相手の重心を右足に乗せやすい。

②右袖(ニアサイド)

クロスグリップの形。内ももをキック&アームドラッグ(袖ドラッグ)のアタックや、ベイビーボロにつなげやすい

③左襟(ファーサイド)

相手の左肩を落としやすい。また、右足を跨がれたときに相手の肩を止めやすい。

④左袖(ファーサイド)

デラヒーバXにつなげると強い。袖を持っておけばディープフックしてもニーバーされないので。デラヒーバラッソ―やデラヒーバスパイダーも作れる。

⑤腰(帯)

相手にぶら下がって攻めれる。ベイビーボロや尻もちつかせてベリンボロへ移行することが多い

⑥右足内膝グリップ

相手の右足の内膝をグリップ。メインでは使わないけど意外と強い。左手をアンダーフックやパンツグリップに切り替えるときに相手の右足を抜かせないために一時的にここに置く

⑦左ラペラ(ファーサイド)

相手の右ひざ裏を通して左手に渡すために一時的に持つことが多い。一応ラペララッソ―やラペラスパイダーにできないこともないが、デラヒーバフックを解除されて攻められるのであまりやらない。

⑧右ラペラ(ニアサイド)

相手の右ひざ裏を通して左手に渡すために一時的に持つことが多い

3-3 左足

デラフックする足。

①デラフック

通常のデラヒーバ。膝が外に開くと相手の膝で割られるので、内に絞るようなプレッシャーで相手の膝を内にひねる形を作る。

②ディープデラフック

シッティングするか、右足で相手の腰を踏んで左足を深く入れる。相手のファーサイドの左腰にフックする。ニーバーされるリスクがあるので、デラXの形にするか、右手で相手の袖を持っておく

③フックしないで膝を上に向ける形

膝が外に開くと割られてしまうので、それをするくらいならフックをせず自分の膝を上に向けて相手の膝に自分の内ももをかぶせるような形にする。この足の形に固定力はないのでパンツグリップとセットで使うことが多い。

3-4 右足

①左腰~内もも(ファーサイド)

左腰(鼠径部)に当てるのが一番多い。内ももだと落とされやすい。崩しのときは内ももをキックする。腰を蹴っておけばクロスニーもされないし右にも左にも崩せる

②右腰(ニアサイド)

基本的にNG。ディープフックが入れやすくてバックが近くなるので右腰に右足を置きたくなるが、レッグドラッグされる。相手の右袖をグリップしていればできないこともないがあまりよくない足の位置。

③右肩(ファーサイド)

相手のプレッシャーを止めるときに使える。また、右袖をとっていれば右肩に当ててデラヒーバラッソ―の形になる。

④右二頭筋(ファーサイド)

相手のプレッシャーを止めるときに使える。また、右袖をとっていればデラヒーバスパイダーになる

⑤股下

跨がれてしまった形。ヘッドクォーターポジションに近いです。クロスニーされてしまうのであまりいい形ではないですがフックで煽って崩すこともできます。また、アンダーフックデラヒーバのときはウェイターガードにつなげるために股下に右足を置くことも多いです。

4.実際に使うデラヒーバ

よくある形をいくつか紹介していきます。(右手左手の記載は相手の右足に絡むデラヒーバを想定したものです)

4-1 定番。襟持ちデラヒーバ

左手:カカトカップ

右手:右襟

左足:デラフック

右足:左腰

バリエーションも多くて相手の頭を下げれれるのでコントロールも強い。襟を持てない時は袖や腰(帯)を持つことが多い。

4-2 パンツグリップデラヒーバ(パンデラ)

4-1のものもだいたい使えるが、膝をひねるコントロールが弱い。でもグリップカットされづらい。

よくあるのは以下。カルペディエムの平田 孝士朗選手の得意な形です。ヘッドクウォーターポジションからのリカバリーとしてこの形を作ることも多いです。

左手:パンツグリップ

右手:左襟

左足:フックせず膝を上に向ける形

右足:股下

股下の右足を使ってあおってレッスルアップにつなげることが多い。

4-3 アンダーフックデラヒーバ(マンティスフック、マンティスガード)

股下の右足と襟グリップで前にあおって、ウェイターガードにつなげることが多いです。

左手:アンダーフック

右手:左襟or右襟

左足:デラフックorフックせず膝を上に向ける形

右足:股下

4-4 ディープデラヒーバ、デラヒーバX

左手:手の平でカップorパンツグリップ

右手:左袖

左足:デラフックorフックせず膝を上に向ける形

右足:股下(膝裏フック)

ディープデラヒーバはニーバーのリスクがあるので、袖をグリップしておきたいです。その組手のまま相手を前に転がすスイープができます。

また、ディープデラヒーバはバックステップからリバースデラヒーバのパスアタックをされることがあるので、右足をフックしてバックステップさせないようにするデラヒーバXの形が強いです。

4-5 ラペラデラヒーバ

ちょっと変化球

左手:右ラペラ、左ラペラ

右手:右襟or左襟

左足:デラフックorフックせず膝を上に向ける

右足:股下or左腰など

作るまで時間がかかりますが、固定力が強いです。ワームガードやスクイッドガードに移行もできます。

4-6 デラヒーバスパイダー

左手:カカトカップorパンツグリップ

右手:左袖

左足:デラフックorフックせず膝を上に向ける

右足:左二頭筋

相手を強く崩せる形です。ただ、自分の右足を左に流されると一気にレッグドラッグされます。

4-7 デラヒーバラッソ

左手:カカトカップorパンツグリップ

右手:左袖

左足:デラフックorフックせず膝を上に向ける

右足:左肩

作るのが少し大変ですが固定力が強いです。

4-8 片袖片襟デラヒーバ

左手:右袖

右手:左襟

左足:デラフック

右足:左肩

けっこうよくある形です。別に左手でカカトをカップしなくてもデラヒーバは作れます。片袖片襟から相手が上体を上げようと足を近づけてきたときに入ることが多いです。左へ尻もちつかせるスイープに有効です。

4-9 両袖デラヒーバ

左手:右袖

右手:左袖

左足:デラフック

右足:左肩、左二頭筋、左腰

ダブルスリーブ、両袖の組手でもデラヒーバは作れます。両袖を取った後、相手が上体を上げて足を近づけてきたら作れます。一気にデラヒーバXに入ったり、通常のデラヒーバの組手に作り直したり、いろいろできます。

5.NGのデラヒーバ

良くない形の例として以下のものがあります。(場合によっては使う場合もあるが、基本的にはよくない形)

・左足のデラフックの膝が外に開いている

→膝でデラヒーバを割られる

・右足を相手のニアサイドの右腰に当てている。

→レッグドラッグされる

・右足を跨がれていて、相手が右手で襟をグリップしている

→クロスニーされる

・ディープフックを入れたときに袖をコントロールしていない

→ニーバーされる

たくさんの組み合わせがありますが、現実的ではないものもたくさんありますし、「なくはないけどあえてやる必要もない」といった形もあります。実際に使うデラヒーバはそんなに多くないです。

6.まとめ

デラヒーバを細分化してそれぞれの特徴を理解するのが大事

「デラヒーバって組手たくさんあるけど、実際どれくらいあるんだろうか」という疑問をとりあえず検証してある程度は答えが出せたので満足です。

これを知ったからと言って強くなるかは分かりませんが、マイナスにはならないと思います。

柔術では「ポジション(シチュエーション)の細分化」と「ポジション(シチュエーション)ごとの対処を覚えること」の二つを繰り返していけば強くなります。

デラヒーバも細分化してそれぞれの対処を覚えていけば上達につながるのではないでしょうか。

デラヒーバごとに特性(注意点、強い部分、弱点、移行しやすいガードなど)があります。それぞれの特性を理解して使い分けるのが大事です。

でも安心してほしい。全部暗記してなくてもいい。大事なのはコンセプト・哲学・原理原則

たくさんの組み合わせがありますが、現実的ではないものもたくさんありますし、「なくはないけどあえてやる必要もない」といった形もあります。実際に使うデラヒーバはそんなに多くないです。

それにすべてのデラヒーバの特性を丸暗記する必要もないです。デラヒーバの基本的なコンセプト(哲学、原理原則)を理解していれば応用が効きます。

袖を持っていても襟を持っていても実はやっていることが同じだったりします。動きの意味、組手の意味を理解できれば(=デラヒーバの原理原則が理解できれば)、どの組手のデラヒーバでもだいたい使うことができます。

最後に基本的なデラヒーバの原則をまとめておきます。

・デラフックで相手の膝の向きを制して下半身をコントロールする

(基本的に膝をひねるプレッシャーをかける)

・右手のグリップで襟や袖を取って上半身をコントロールする(場合によっては左手を使うこともある)

・右足は相手のファーサイド(こちらから見て右側)に置く。股下フックは場合によっては使うこともある

・相手の重心の位置を見て崩す

・アンダーフックデラヒーバ、デラヒーバX、ラペラデラヒーバなどは通常のデラヒーバとは違う特性があるので注意

本記事でデラヒーバの種類が少しでも理解できたら嬉しいです。

2024/10/29 アンディ

もし、良いと思ったら投げ銭をいただけたら嬉しいです。柔術の教則購入や遠征費用やパーソナルトレーニングに使わせていただき、よりよい記事を書く材料にします。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?