柔術教則レビュー ガードを細分化せよ!「橋本知之 クローズドガードシステム」(全文無料)

今日も今日とて柔術は楽しい。今日は教則のレビュー。クローズドガードの教則です。クローズドガードの技術が学べるのはもちろんですが、ガードの大事なコンセプト・哲学を学べます。

クローズドガードはボトムにおいてトップクラスで強いポジションの一つです。どのようなファイトスタイルであっても理解すべきポジションだと思います。この教則ではクローズドガードを作った際に起こる可能性の高い様々なシチュエーション別の戦略や技術を紹介しております。

記事内ではクローズドガードをクローズドと表記します。

7000字越えと長いですが、クローズドを理解する上でも教則の必要性を理解する上でも大事なことを書いてますのでぜひ。

教則の内容だけ見たい方はフローチャートとテクニック解説だけでも

1.選手の紹介

橋本 知之選手

名前:橋本 知之(はしもと ともゆき)

生年月日:1993年4月20日

体重:ルースター〜ライトフェザー級

主な戦績:

黒帯

2018 全日本王者

2018 ムンジアル3位入賞

2019 ヨーロッパ選手権準優勝

2020年IBJJFヨーロピアン選手権黒帯ルースター級優勝

2022年IBJJFパンアメリカ選手権黒帯ライトフェザー級3位

柔術家には説明不要ですね。

世界大会(ムンジアル、ワールド)で3位入賞、ヨーロピアンやパンアメリカ等の国際大会でも結果を出しています。国内では全日本選手権を4回優勝し、殿堂入りされてます。国内のみならず海外でも評価されている選手です。

その実力はもちろん、システム化された分かりやすい技術体系とハイレベルなディティールを伝える指導や教則動画も高い評価を得ています。

2.内容紹介 (フローチャート)

1クローズドガードにおける戦略 05:32

2クローズドガードにおける戦略part2 04:13

3ポスチャーブレイク両手ベルトグリップ 06:39

4ポスチャーブレイク片襟片腰グリップ 03:16

5ポスチャーブレイク片襟片腰グリップpart2 02:29

6ポスチャーブレイク片襟片腰グリップpart3 05:50

7ポスチャーブレイク脇パンチ 04:16

8ポスチャーブレイク脇パンチpart2 04:23

9ポスチャーブレイクヒップスロー 04:32

10十字締め 04:56

11腕十字 04:16

12かんぬき 04:16

13かんぬきからの十時締め 03:50

14かんぬきからの三角締め 04:19

15かんぬきからのオモプラータ 04:32

16かんぬきを抜いてきた時のアームドラッグ 04:47

17 2on1グリップ 04:48

18 2on1グリップからのアームドラッグ 03:55

19アームドラッグからバック取れない時のスイープ 02:28

20アームドラッグからの腕十時 04:20

21アームドラッグポスチャーアップベース 07:46

22立ってきた相手に対するクローズドガード 05:14

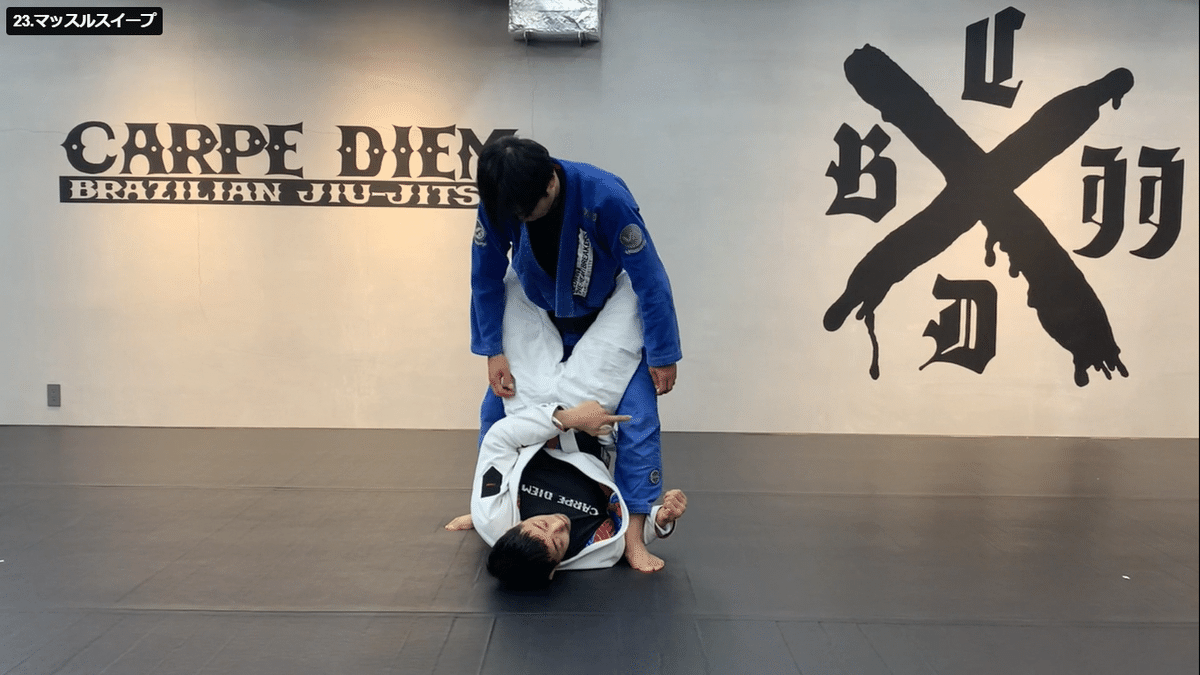

23マッスルスイープ 04:14

24マッスルスイープからの三角締め 04:39

25カーフスライス 07:49

1-9 ポスチャーブレイク(崩し)

10-11 基本の腕十字と十字絞め

12-16 かんぬき(コムロック、オーバーフック)

17-21 2on1

22-25 立ってきた相手への対処

構成が最高です。まさに「クローズドガード”システム”」。橋本選手は、教則を作る際に順番をよく考えると言っていましたが、この教則の構成はクローズドを理解する上でとても分かりやすいです。

3.なぜクローズドが有効なのか

クローズドは有効で強力なガードです。攻撃力も防御力も高くエントリーもしやすいです。

クローズドの特徴

①ディフェンス力・コントロールが強い

②組み手を学べる

③手技、シンプルな技、手順の少ない技が多い

④サブミッション、カッコいい技が多い

⑤エントリーがしやすい(分かりやすい)

⑥スイープ、バックテイク、サブミッション全部学べる

⑦基本であり黒帯まで使える

クローズドの特徴について下記の記事で詳細をまとめているので、よかったらどうぞ。この章ではとりあえず「クローズドは強いんだ」ってことが伝わればOKです。

なぜ初心者にクローズドガードがオススメなのか(全文無料)|柔術哲学(アンディ)

クローズドガードとオープンガードの違い(全文無料)|柔術哲学(アンディ)

4.クローズドをなぜ教則で学ぶのか。クローズドを強くなるために

クローズドのテクニックはわざわざ教則で見なくとも、クラスで習うしYouTubeにたくさんテクニックが載っています。わざわざ有料の教則を買って学ぶ必要はあるのでしょうか?

あるんです。

そのわけを説明していきます。

3-1 クローズドはみんなが知ってるガード。だからこそ

柔術をやっていてクローズドを知らない人はいないです。その日の練習で一度もクローズドの形にならないということもないでしょう。白帯が最初に習うガードもクローズドだと思います。

なぜみんな使うかというとそれだけ入りやすく強力で有効なガードだからです。

じゃあクローズドに入れたらアタックが決まるかというとそんなことはないです。柔術に限らず、すべてのスポーツでいえますが、メジャーで有効な技は相手も知っているので防御されやすいのです。

そのため、クラスで習ったクローズドからのアタックを意気揚々とスパーでしかけても防がれてしまいます。「クラスで習ったヒップスローも腕十字も三角もスパーだとうまくいかねえ!」という経験はだれもがあるでしょう。

ではクローズドからのアタックを成功させるにはどうするか

3-2 クローズドからのアタックを成功させるには

「知らない技を仕掛ける」というのは柔術では有効ですが、クローズドの技はだいたい知られているので「知らない技をしかけて技を成功させる」というのは難しいです。

技の知識で差をつけられないならどこで差をつけるか、それは

「①ディティール」

「②ポスチャーブレイク(崩し)」

「③組み合わせ(システム)」

です。

「①ディティール」

多くの人が参加するクラスでは置いてけぼりを作ってはいけないのでそこまで細かいテクニックを説明できないことが多いです。手順とワンポイントアドバイスになりがちです(それが悪いわけではない)

でも、ここまで書いてきたように、手順だけ知っていても相手も知ってる技はかかりません。そこでディティールが必要になってきます。

相手が意識してない細かいテクニックを使うことで相手と差をつけることができます。

本教則ではそういったディティールが学べます。

「②ポスチャーブレイク(崩し)」

本教則の序盤で説明されるポスチャーブレイク(崩し)。これがクローズドでは重要です(実はクローズド以外でも)。帯上の人の「この人の技は分かっていてもかかっちゃうんだよなあ」は技の前段階の崩しが強力なことが多いです。

相手のベースが万全の状態だとほとんどの技がかかりません。まずはポスチャーブレイク(崩し)

本教則ではそういったポスチャーブレイクが学べます

「③組み合わせ(システム)」

どんなに強い技もそれしかやらない場合はうまくいかないことが多いです。一つの技だけ警戒しておけばディフェンスできるというのは相手からするとやりやすいので。

ではどうするか。いろんな技や崩しを組み合わせるのが大事です。十字絞めを警戒したら腕が伸びるので腕十字、腕十字を警戒して密着してきたらかんぬき、といったようにいろんな技を組み合わせてシステマチックに攻めることで技がきまるようになります。

本教則ではそうった技の組み合わせやシステムが学べます。

3-3 本教則には、クローズドを成功させる要素が詰まっている

ここまで書いてきたように本教則では、アタックを成功させるための

「①ディティール」

「②ポスチャーブレイク(崩し)」

「③組み合わせ(システム)」

を学ぶことができます。時間に限りがあって複数人で行うクラスレッスンや、単発でテクニックを紹介するYouTubeではなかなか学べないものです。

だから、クローズドを有料の教則で学ぶ意味があるんです。

↓ 「ポスチャーブレイク」と「組み合わせ」の話はこちらの記事でけっこう書いてるのでよかったらどうぞ。

白帯へ送るクローズドのアドバイス「相手の頭を下げられないなら自分が上がればいいじゃない」(全文無料)|柔術哲学(アンディ)

3-4 クローズドをディフェンスするために

教則でクローズドを学ぶ理由をもうひとつ。ディフェンスをするためにもクローズドの知識は必要です。何度も書いてるようにクローズドは頻出のガードです。自分が使わなくとも相手が使ってきたときのために最低限の知識は必要です。

「〇〇のディフェンスだけ教えてください」はアリなのか?(全文無料)|柔術哲学(アンディ)

こちらの記事で詳しく書いたのですが、ディフェンスだけ学ぶのは非効率です。〇〇のディフェンスが学びたければ〇〇そのものを学んだ方が早いです。

5.本教則のコンセプト・哲学

自身が感じた本教則のコンセプト・哲学

「ガードを細分化する」

チャプター1.2.で説明している「クローズドガードにおける戦略」が非常に勉強になります。

その中で特に好きな内容がこちら

「クローズドの中でも優劣があります。弱いクローズドと強いクローズドがあります。

相手の肘が伸びて手のフレームが入っている状態は下が弱いです(上が強い)

相手の手のフレームがなくて引きつけて、さらに相手の横についたら下が強いです(上が弱い)」

「クローズドに入って最初にやる攻防は相手の上体を崩す攻防(ポスチャーブレイク)です。

ひとつしかポスチャーブレイクを持ってないと、そのポスチャーブレイクを使えない重心とグリップの構えを相手が使ってきた場合は通用しません。

相手のグリップと重心がどこにあっても、崩して自分の強い形を作れるようにしたいです。」

この哲学が自分は大好きです。この哲学はあらゆるガードで有効だと思います、いや、ボトムに限らずトップやサイド、マウントなどあらゆるポジションで大事な哲学ではないでしょうか。

一言でクローズドといってもいろんなクローズドがあります。その一つ一つのクローズドごとに最適な対処(ポスチャーブレイクや崩しやアタックやトランジション)があります。

※トランジション=移行。柔術では別のポジションへの変化を示すことが多い。

上達にはこの「ポジションの細分化」と「細分化したポジションごとの最適な対処」の二つが必要になりますが、本教則ではその両方を学べます。

クローズドの細分化

デラヒーバの細分化

組手のパターンが多いのでデラヒーバを細分化するとけっこうすごい数になります。こちらの図は一例です。

片袖片襟の細分化

相手の姿勢によって使える技が変わってきます。

6.メリット・デメリット

クローズドのメリット

・足ではさんで閉じ込めているのですぐにパスされない。じっくり組手を作って攻められる

・強力なアタックができる

・体が固い人でもできる

・フィジカルを活かせる

デメリット

・割られた直後に悪い形になりやすい

・組手争いが必要なので攻めるのに時間がかかることが多い

→残り時間が少ない状態でスイープを狙うには不向き

・相手の知ってる技が多いので防がれやすい

・フィジカルに差があると攻めづらい

(テクニックである程度はフィジカル差は埋められる)

7.向いている人、有効な相手

誰もが使えます。アダルトからマスターから、軽量級から重量級まで。

自分が使わずとも相手が使うことも多いため、クローズドは必須科目です。

強いていうなら自分より大きい相手に対しては、サンパウロパスなどのプレッシャーパスで潰されやすいので注意です。自分より大きい相手にはスパイダーや片袖片襟など足裏を当てて距離を作れるガードがオススメです。

8.相性のいいテクニック・合わせて覚えたい技

基本的には、本教則で紹介されているテクニックだけで強力なガードシステムになりますが、追加でもっておくと便利なテクニックを紹介します。

・Kガード

→本教則でも「25カーフスライス」で紹介されてます。相手が立ってきたときのオプション。

・正座ベースに対するガード。スパイダー、片袖片襟など

→クローズドから別のガードに移行するとき相手は正座になっているので正座ベース用のガードをオプションとしてもっておくと有効です。

→残り時間は少ない、でもポイント負けてて動かないといけない、といった場面ではクローズドを解除して片袖片襟やスパイダーからアタックを仕掛けた方がいいことがあります。

・飛びつき

→本教則では紹介されてないですが、クローズドに入るための手段として持っておくと便利です。相手が飛びついてきたときのためにも知っておくことが大事。ケガのリスクが高いため注意。道場内のスパーリングでは禁止しているところも多いです。ちなみに白帯は飛びつきは反則です。

・立っている相手へのガード

→クローズドに入れないときにはオープンガードで戦う必要があります。レベルがあがるとクローズドに入れないことも多いのでオープンガードも練習しましょう。

・マウント

→クローズドは下からのマウントです。共通する要素も多いので合わせて練習すると技術の理解が深まります。

9.使ってみた感想

自身は極めが弱いこともあり、クローズドを苦手としていました。動画をみて三角や腕十字、ヒップスローなどを仕掛けても簡単に潰されることが多かったです。

しかし、いきなりアタックを仕掛けるのをやめて「まず強いクローズドを作ることを目指して、そこからアタックをする」という意識にしたら技が決まるようになりました。

白帯相手ならいい形のクローズドを作れば簡単に技が決まるようになりました。また、レベルが高い相手ではポスチャーブレイク(崩し)の攻防が多くなりました。

今後は

・技自体の精度を上げる

・ポスチャーブレイク(崩し)の攻防を妥協せず磨く

・組み合わせをいろいろ試す

・技を出すべきタイミングを理解する、そのタイミングになったら間髪入れずに技を出せるようにする

といったことを意識します。

クローズドを細分化してその細かい場面ごとの対応を一つずつ埋めてく形でレベルアップを目指します。

10.テクニック紹介

・1-2 クローズドの戦略

本記事で再三書いてきたクローズドのコンセプトと哲学を説明しています。心して聞きましょう!

・3-9 ポスチャーブレイク+ヒップスロー

このチャプターだけで買う価値あり。テクニッククラスやYouTubeだと省略されたり、サラッと流されがちな部分をみっちりと学ぶことができます。これができないと強いクローズドを作れないのでせっかく覚えたアタックも使えません。

・10-11 十字絞め&腕十字

ポスチャーブレイクしたあとの基本のアタック。基本の技ではあるんですが、自分の中で抜け落ちていたディティールを学びなおせました。

・12-16 かんぬき(コムロック、オーバーフック)

クローズドは下半身(腰)のコントロールが強いので、残った上半身を抑えたらより強力になります。かんぬきではその上半身を強くコントロールできるのでかなり強い形です。

絞め、三角、オモ、アームドラッグの4つを紹介されてます。相手のリアクションに合わせてこの4つをサイクルして最終的に仕留めます。

17-21 2on1(腕流し、袖流し、クロススリープ、クロスグリップ)

個人的に一番好きなテクニックです。自分が相手の横につく(相手を横に流す)形なのでこれも強力です。横についているのでリスクが少ないというのが最高のメリット。「21アームドラッグポスチャーアップベース」はよくあるリアクションに対する対処を知れたので勉強になりました。

ミカ・ガオバオン選手の得意技ですね

22-25 立ってきた相手への対処

クローズドの最大の悩みと言っても過言ではない立たれることに対する対処。「立たれたら、足を持って力任せにアタックするも倒せずクローズドを解除されてしまう」というクローズドあるあるの解決策が分かります。

まとめ

長くなってしまいました。クローズドはだれもが学ぶ必要のあるガードです。シンプルで強力ですが細かいテクニックや細分化がないと試合では通用しません。

本教則で「ディティール」「ガードの細分化とその対処」「組み合わせとシステム」を学んで、”知っていてもかかってしまうクローズド”を作りましょう!

また、クローズドを苦手としている方や「クローズドはフィジカルや瞬発力や極め力ありきだろ?」と思ってる方にこそ見て欲しいです。本教則のシステム化されたクローズドガードシステムを学べばきっとクローズドが使えるようになるはずです。

2024/10/25 アンディ

もし、良いと思ったら投げ銭お願いします。柔術の教則購入や遠征費用に使い良い記事を書く材料にさせていただきます。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?