【改造】Ibanez AZ ピックアップ交換 Pt.1

ご覧いただきありがとうございます!

今回は Ibanez AZ のピックアップを交換しましたので、それを記事にまとめさせていただきます。

Pt.2まで伸びてしまいそちらに後からそんなに大したことないコツとか書いちゃったので概要掴むために一通り読んでから場面ごとに読んでいただけるとわかりやすいかも知れません!

まずはこちらが改造前

ネックがローステッドメイプルで作られているためトーンが暗めの色でピックアップが黒だと色のまとまりがありこれはこれでかっこいいのですが、

が、

好きなギタリスト、Tim Henson (Polyphia)

※唐突にくる下手くそな絵

この人はピックアップのカラーをホワイトにしがちでして、僕もそれかっこいいなって思ってやりたかったんですよ。

でもAZってIbanezがSeymour Duncanと共同開発した Hyperion っていうAZ限定のピックアップが搭載されてて、これがまたたまらなくいい音がするんですよね。他のモデルがで白いHyperion搭載してるものもあったのですが、なんせ材にこだわりとかがあって高い。買えん。とりあえずノーマルスペックで全然いいしこのままで、と思ってました。

ですが、なぜ満足してたのに交換に踏み切ったのかと言うと、Timがインスタにあげた画像でたまたまギターにタグ付けされてたんですよ。AZのピックアップの所に。

Dimarzio

え!?ディマジオなの?????なんだよ、手に入るじゃん。

と、別に載せ替えてもライブでポリフィアが出してるような音が全然出ることの確証が得られたので、ならやろうかな。と、なりました。

そもそもピックアップ変えるとガッツリ音変わることもあるけど竿本来の特性は残るまま。元々AZはネックなどにもこだわられていたりステンレスフレットだったりて高音域の表現に関わる成分が強めに出されています。歌モノだと抜けすぎたりもする。んで、多分これかなーとAir Norton(Dimarzio)とTone Zone(Dimarzio)をちらっとサイト見に行ったら音域成分は割とローミッドしっかりめな感じでハイがやけに高い訳では無い。AZの上が強いところと合わさって上手くまとまるのではないだろうか、そう思ったわけです。

こんな感じで見た目よし、音もおそらくいける、という見込みが得られたため、交換を決意。

(実は高校生の頃自作エフェクター挑戦したんですけどハンダ付け苦手で、挫折してて不安でしたが、それでも出来たので、割とみなさん出来ると思います。)

ということでまずは、購入

Dimarzio DP155 Tone Zone (Fスペース、リア用)

Dimarzio DP193 Air Norton (フロント用)

Fender白ノブ(間違えてVolume2つ買いました笑)

Montreux セレクターノブ白

ハンダ(ケスター)とハンダ吸い取り線

2万くらいでした。

それでは作業工程を先に書きます!

(弦を外して、作業台にタオルなどを敷いて傷つかないようにやりました!)

①裏蓋を開けて、セレクターのネジを外し、セレクターを取り出してピックアップの配線を外す。

②ピックアップを取り外し、ケーブルを抜く。

~ピックアップはひとつずつ変えた方が個人的には楽かな、と思います!~

③新しいピックアップを線を通してからネジ止め

④セレクターに配線

もうひとつやって裏蓋閉じて終わりです!

それでは詳しくいきます!

セレクターをまずは取り出します!

AZは特殊配線を施されて多様な音が出せますが、基盤等組み込まれてかなりしっかり作り込まれてました。

取り外す

こちらはBridgeと書かれてるため、リア側

まずはしっかり配線を写真やメモにとってから、ハンダを溶かして線外しちゃいます。

ピックアップが外せたら

ハンダ吸い取り線で基盤の穴が見えるようにハンダをできるだけきれいに吸い取ります。

強く押し付けて吸い取ります。ちゃんとした使い方はよくわかんないですけど変色したらニッパーで切ってました。ライムト○ンさんのYouTubeでたまたま見てそんな感じでした。

とりあえずハンダが取れたらピックアップを取り外します。

バネじゃなくてスポンジが入ってました。無駄な振動の吸収とか高さ調整とかいろんなために入ってるんですかね。使い回します。

カッターで少し接着面を切り込み入れると、簡単に剥せるので丁寧に剥がします。

唐突ですけど、キャビティーかっこいいなって。

ここまで工業製品感全振りだとこれはこれでいいですよね。しっかり作り込まれた上で丁寧な組み込みをされることで素晴らしい竿に仕上がってるんだな、と実感。ありがとうIbanez。

さあ、ここに新しいピックアップを入れます。

ケーブルを穴に通してから、スポンジと線の通る道を気にしつつ、ネジで止めます。

付けたら配線!します!

ここで、基板付きセレクターとピックアップ配線の情報等を少し書きます。

Upper,LowerやHot,coldなどが書かれてますが、よくわからず1度目は失敗して大学の先輩にアドバイスを頂きその日のうちに解決し完成致しました…ありがとうございます…

この記事では読んだだけで配線できるようにまとめます!

再びの拙い絵。ギターをいつも置くみたいに見て上のコイルがUpper、下のコイルがLowerみたいです。後はいつも付けられてるようにピックアップの上下をそのまま見れば良いみたい。(フロントとリア、設置は逆になりますが、コイル自体の上下はギター視点でokです。)

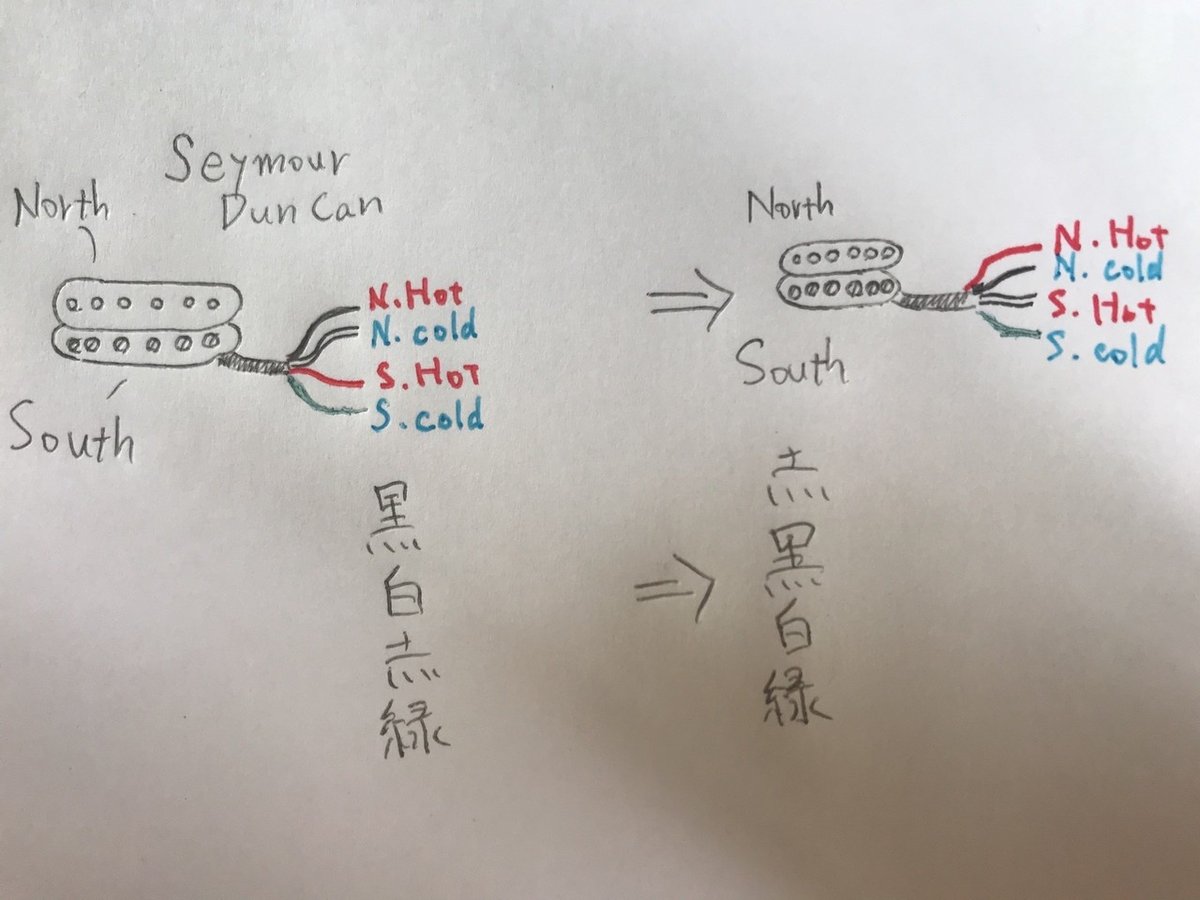

今回はダンカンからディマジオへの換装になるため、線の色と繋がってるところが違うので下にまとめました!

ダンカン

黒白がNorthコイル(マイナスドライバで高さ調整できない方。リアならUpper、フロントならLower)

赤緑がSouthコイル(マイナスドライバーで高さ調整できる方、リアならLower,フロントはLower)

これをディマジオに置き換えると

黒→赤

白→黒

赤→白

緑→緑

らしいです。

とりあえずセレクターのリア側の基盤と配線図です。

この通り配線してもらえればハンダ付けできてたら音出ると思います!GNDは5本目のカラービニールで皮膜を作られてないやつをハンダ付けします!

次はフロントをやっていきます!