健康経営優良法人とは?ゼロからわかる認定ガイド2025

こんにちは!アンドエル編集部の宇野です!

健康経営®は、従業員の健康を守りながら企業全体の成長を促す経営手法として、近年多くの企業から注目を集めています。

特に、「健康経営優良法人」の認定を受けることで、従業員満足度の向上や企業のブランド力強化、採用力の向上といった多くのメリットが期待できます。

この認定を取得するには、具体的な基準やステップをクリアする必要がありますが、「どこから始めたらいいのかわからない」と感じる方も多いでしょう。

本記事では、健康経営優良法人の概要や認定を受けるためのプロセス、実際に取り組むべきポイントをわかりやすく解説します。初めての方でもスムーズに取り組めるよう、ゼロからサポートする内容となっています。

健康経営優良法人とは?

健康経営優良法人とは、経済産業省が推進する認定制度で、従業員の健康管理を経営的視点で戦略的に実践する企業を評価するものです。認定には以下の2つの部門があります。

大規模法人部門:主に上場企業や従業員数の多い法人

中小規模法人部門:中小企業や規模の小さい団体

どちらに属するかは、業種ごとに「従業員数・資本金額」によって分類されます。

また、健康経営優良法人を取得した企業の中からさらに上位500社を表彰する制度もあり、大規模法人部門の上位500位は「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500位は「ブライト500」と呼ばれます。

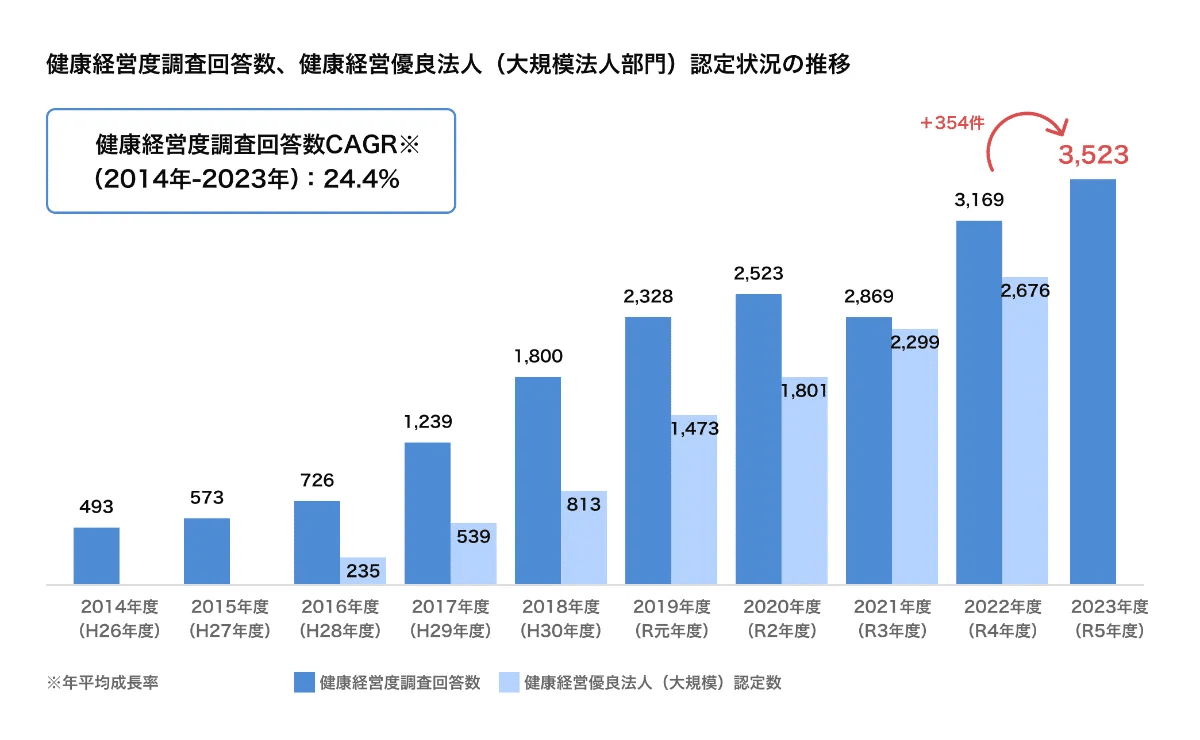

健康経営優良法人の認定数

2024年3月には、大規模法人部門で3,523法人、中小規模法人部門で17,316法人が認定されました。これは前年と比較して大幅な増加を示しており、企業の健康経営への関心と取り組みが広がっていることを示しています。

認定を受けることで、企業イメージの向上や従業員の満足度向上といったメリットがあります。

健康経営が注目される理由

日本では、少子高齢化や働き方改革を背景に、企業が従業員の健康管理に取り組む重要性が高まっています。経済産業省によると、健康経営に取り組む企業は以下のような利点を得られるとされています。

従業員の生産性向上:健康な従業員はパフォーマンスが高まり、欠勤率も低下します。

採用・定着率の向上:健康経営への取り組みは、求職者や在籍社員への魅力としてアピールできます。

企業イメージの向上:健康経営優良法人の認定は、地域社会や顧客に対して企業の信頼性を示します。

認定を受けるメリット

認定によるメリットをもう少し詳しく考えていきます。

1. 社会的評価の向上

認定企業として健康経営優良法人のロゴを使用できるため、企業のブランド力が強化されます。自治体や取引先からの信頼も高まるでしょう。

経済産業省のアンケート調査では、 大規模・中小規模ともに、多様なステークホルダーから評価が得られたとの声があげられています。

※健康経営優良法人2017及び2018に連続認定された法人に対し、優良法人認定後の変化や効果についてアンケートを実施(平成30年度)。

2. 従業員のエンゲージメント向上

健康管理がしっかりしている企業では、従業員が安心して働けます。特に、ストレスケアや職場環境改善が進むことで、従業員満足度が向上します。

大同生命の中小企業向けアンケート調査によると、健康経営の効果については、取組年数が不明ながらも従業員の満足度、コミュニケーションの改善に「大いに効果があった」・「効果があった」の合計が3割を超えている。

3. 採用強化・離職防止

求職者は働きやすい職場を重視する傾向があります。「健康経営優良法人」の認定があれば、企業の魅力が伝わりやすくなります。

日経新聞社が実施した、[企業が健康経営に関して取り組んでいるかどうか、健康経営優良法人の認定を取得しているかどうかが、就職先を決める際の決め手になりますか]というアンケートでは、60.4%もの就活生・転職者が「重要な決め手になる」と回答しています。

※ひとつだけ回答。就活生600人、転職者300人を対象に実施。

4. 助成金や補助金の利用のしやすさ

健康経営優良法人として認定されると、行政が設けている助成金・補助金制度の利用がしやすくなったり、有利な条件で利用できたりすることがあります。利用する可能性のある制度がある場合は、健康経営優良法人認定が影響するかいなかも確認しておきましょう。

健康経営優良法人認定の流れ(協会けんぽ・東京支部の場合)

認定を受けるためには、以下のステップを踏む必要があります。

健康経営優良法人認定のためには、まず先に保険者(自社が加入している健康保険)が実施している「健康宣言事業」への参加が必須となります。

健康宣言事業は、各保険者によって運営内容が異なるので注意が必要です。

一例として、協会けんぽ・東京支部に所属する企業の場合、健康宣言事業への参加申込のあと、最短6ヶ月間の取り組みを経て「銀の認定」を取得する必要があります。全体のスケジュール策定に大きく影響しますので気をつけましょう。

各ステップを確実に進めることで、健康経営優良法人の認定に必要な基準を満たすことができます。以下に具体的な流れを示しますので、スケジュールに沿って計画的に取り組んでいきましょう。

協会けんぽへの「健康宣言」の実施

「健康企業宣言」の取り組み開始

「健康経営優良法人認定」に向けた取り組み開始

銀の盾:申請

銀の盾:認定

健康経営優良法人:申請(例年8~10月頃が申請期間)

健康経営優良法人:認定(例年、申請の翌年3月頃認定)

1. 協会けんぽへの「健康企業宣言」の実施

健康宣言は、協会けんぽや健康保険組合など各保険者が主催する制度で、企業の健康づくりを支援し、従業員である保険加入者の健康増進を目的としています。

健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定を目指す場合、この健康宣言事業への参加(および認定)が必須条件となります。その取組項目は健康経営優良法人認定と類似しているものも多く、健康経営優良法人認定に向けたファーストステップとも言える位置づけになっています。

この事業の名称は保険者によって異なり、東京都の協会けんぽでは「健康企業宣言」、大阪府や愛知県では「健康宣言」といった名称で展開されています。

参考リンク:協会けんぽ(東京支部)健康企業宣言®とは

2. 「健康宣言」の取り組み開始(最低6カ月間)

現状把握と課題の洗い出し

まずは、従業員の健康状態や職場環境を調査し、課題を明確にします。

2024年度は以下の項目がチェック対象になっており、それぞれの項目の充足度合いに応じて点数が加算されます。合計80点(100点満点)以上で「銀の認定」となります。

項目ごとの点数配分はこちら

健康経営推進体制の構築

次に、健康経営を進めるための組織体制を整えます。具体的には以下を行います。

責任者の選定: 健康経営の中心となるリーダー「健康づくり担当者」を決めましょう。健康づくり担当者は「社会保険に加入しているメンバー」(≠業務委託メンバーなどはNG)ですので注意しましょう。

行動計画の策定: 目標と具体的な取り組みを明確化しましょう。協会けんぽ東京支部のHPに掲載されている「取組スケジュール」を活用すると便利です。

取り組みの実施

行動計画に沿って、健康診断の徹底や健康促進イベントの開催、社内コミュニケーションの活性化などを実践しましょう。

4. 健康経営優良法人の取り組み開始

「健康宣言」の取り組み開始と併せて、健康経営優良法人認定に向けた取り組みも開始しましょう。健康宣言の「銀の認定」と「健康経営優良法人認定」では、類似した取組項目が多いので、同時に進めて問題ありません。

重要なポイントとしては「健康経営優良法人の申請をするためには、申請時点で健康宣言の”銀の認定”を取得している必要があること」です。銀の認定は申請から認定まで2ヶ月ほどかかることもあるのでしっかり計画を立てましょう。

また、取組項目は類似しているとは言っても厳密には異なる部分も多く、項目チェックは想像以上に煩雑です。

「要件充足していたつもりが実は満たしておらず認定が1年間先延ばしになった」といったことにならないよう、事前に専門家や健康経営優良法人認定のサポートをしている企業のアドバイスを受けることも検討しましょう。

健康経営優良法人認定のチェック項目などは、日本経済新聞社が運営するポータルサイト(ACTION!健康経営)に「調査票・申請書」が掲載されていますので、こちらで確認できます。

4~5. 「銀の認定」の取得申請~認定

認定要件を満たしたら、所属する協会けんぽの定めるフォーマットに基づき、必要な書類を提出します。申請は年間を通じて受け付けられています。2024年度のスケジュールでは毎月の申請期日の「翌月25日頃」に認定されますが、最新の情報はこちらで確認しましょう。

6. 健康経営優良法人:申請(例年8~10月頃が申請期間)

晴れて「銀の認定」を取得したら、いよいよ健康経営優良法人認定の申請です。申請は「調査票・申請書」と呼ばれる所定のフォーマットを使います。

申請受付期間は例年8月中旬~10月中旬までの2ヶ月間となっていますが、申請年度ごとに最新の情報を確認しましょう。

また、申請後は定められた期日までに認定申請料として15,000円(税込16,500円)の払込が必要になることも覚えておきましょう。

7. 健康経営優良法人:認定(例年、申請の翌年3月頃認定)

申請が完了すると認定委員会で審議され、問題なく通過すれば「健康経営優良法人」の認定となります。有効期間は1年間ですので、翌年以降も取得を目指す場合は、一過性のものになないよう継続して取り組んでいきましょう。

健康経営優良法人の成功事例

健康経営優良法人の取り組み事例をいくつかご紹介します。この他にも中小規模法人部門 取り組み事例集(健康経営優良法人2024)に多くの事例が掲載されていますので、自社と同業種や同規模の事例を参考にしてみましょう。

A社(保険業:従業員数13名:愛知県)

A社は、座り仕事による健康課題を解決するため、「マイ健康宣言」を導入。従業員が自身の健康目標を設定し、必要な福利厚生を会社がサポートするなどの仕組みを整えました。この制度により活用率100%を達成し、職場のコミュニケーションも活性化しています。

B社(福祉業:従業員数111名:福岡県)

高齢化が進む従業員の健康課題に対応するため、ラジオ体操やリハビリ体操を1日2回実施。自宅で簡単にできる運動メニューの配布や動画配信を通じ、従業員とその家族の健康意識を向上させました。この取り組みにより、運動習慣が定着し、腰痛などの課題改善が進みました。

健康経営における注意点

健康経営の実効性を重視する

形式的な取り組みだけでは従業員の健康改善にはつながりません。認定だけを目的とした取組みは、逆に従業員の不満や不信感につながる可能性があります。従業員の声を反映

現場の声を無視すると、施策が従業員のニーズに合わない形で進められる可能性があります。取り組みに対する共感や参加意識が低下します。取り組みの効果測定を行う

施策の効果を定期的に評価しないと、改善すべき点や継続の必要性が判断できません。無駄なコストや非効率的な施策が続けられる可能性があります。外部リソースの活用を検討

すべてを社内で対応しようとすると、専門知識やノウハウの不足で非効率になる場合があります。効果的な施策が実現できず、認定基準を満たせなくなる可能性があります。必要に応じて専門家のアドバイスを仰ぎましょう。

まとめ

健康経営優良法人の認定は、企業にとって大きなメリットをもたらす取り組みです。しかしながら認定取得するには、「健康診断受診率の向上」や「職場環境の整備」といった多岐にわたるステップを計画的に進める必要があります。効率よく取り組むためにも、優良法人認定を考え始めたら、まずは専門家に相談するのがおすすめです。

アンドエルでは東京商工会議所の公認資格「健康経営アドバイザー」を保有しているメンバーによる無料相談を実施しています。

ご相談はこちらより可能です。お気軽にお問合せください。

※本稿は、『健康経営優良法人とは?ゼロからわかる認定ガイド2025』(アンドエル公式HP)を再掲載したものです。

※ 健康経営®は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。