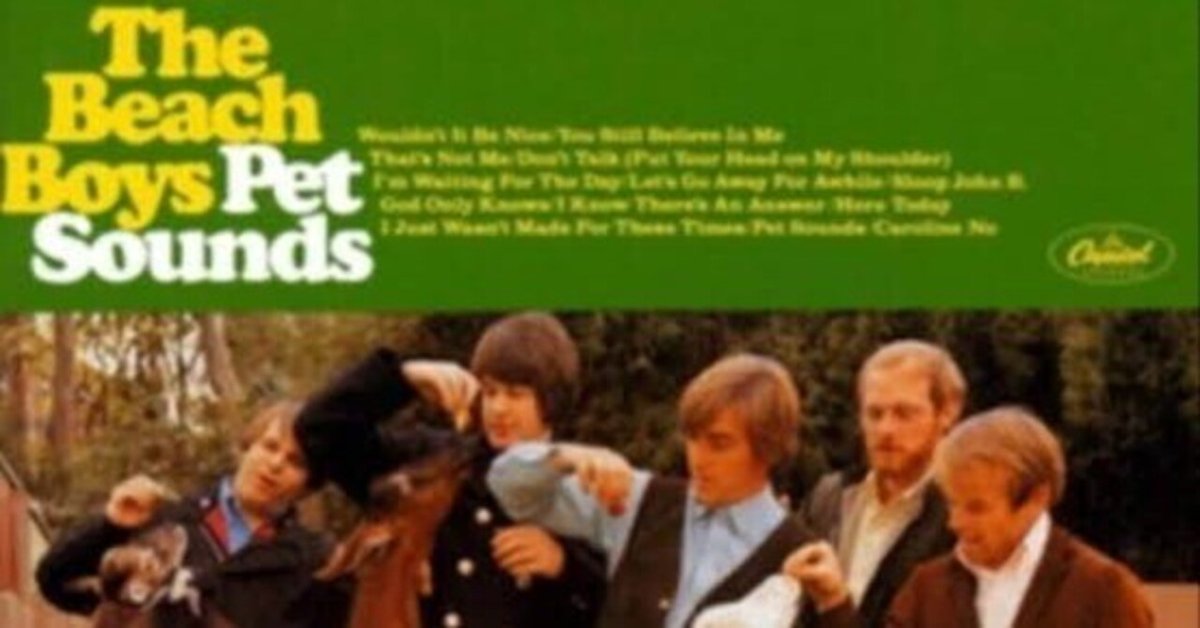

The Nearest Faraway Place~僕の『ペット・サウンズ』と、僕の青春~

『ペット・サウンズ』は僕やあなたについての音楽である。

ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』村上春樹訳 新潮文庫 2008, p24

ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ(1966)』を僕が初めて聞いたのは、大学院を去って会社員になった頃だから、もう「いい大人」になっていたはずだ。(今だって「いい大人」をやれているか自信はないけれど…)

それでもこのアルバムを聞く度に思い出すのはその頃ではなくて大学時代のことだ。それも特に、ドイツから帰ってきた直後の修士二年の頃、論文を書き上げるなり、就職か博士への進学か決断するなりして「大人」にならなければならない時期、いわば「青春」の終わり際のことだ。

思い浮かぶのはだいたい夜明け前だ。

オール明けの始発待ちの繁華街。

夏合宿中、目がさえて眠られずに夜を過ごした後の朝の山や湖。

二人で肩を寄せ合いながら、窓の外が明るくなるのを一緒に見つめたアパートの部屋。

少しずつ昇る太陽が夜に光を差し込み、朝靄を散らしていく。

僕らは闇夜の終わりに安心するとともに、ひとかけらの不安を胸に宿す。

新しい朝の訪れは新しい日の訪れを意味し、もはや今までの自分に戻れないことを、無意識のうちに悟っているのだ。

だから僕らは、朝靄の中に留まりたいと願う。

夜と朝の狭間のマジック・アワー。

新しい朝が始まる寸前の、しばしのモラトリアム。

躍り狂う夜と生業の昼の合間の、束の間の永遠。

The nearest faraway place.

ティモシー・ホワイトの名著『ビーチ・ボーイズとカリフォルニア文化(1994)』の原題は示唆に富んでいて、もちろんビーチ・ボーイズ(ないしブライアン・ウィルソン個人)が目指そうとして至れなかった(もしくは到達したと考えていたが到達できていなかった)地点のこととも取れるし、カリフォルニアという土地が喚起する理想郷、アルカディアのイメージを指しているようにも取れる。

僕はこれを、僕ら一人一人が胸にしまっている「青春」の思い出ととらえたい。

The nearest faraway place.

目を閉じればこれ程身近に思い出せるこの景色、この笑顔、この瞳。

このさざ波、この笑い声、この鼓動。

この肌触り、この肉感、この温もり。

しかしどれ程強く思い起こした(recall)としても、呼び戻す(call)することのできない、遥か彼方。

『ペット・サウンズ』は、「青春」に向けた後朝の歌なのかもしれない。

愛や、受容や、静謐に対して一人の若者が抱く渇望が、そこ(『ペット・サウンズ』)には奇跡的なまでに見事に、しばしば痛々しいほどに表現されている。同時に「そんなものがふんだんに手に入る場所は、現実には存在しないのではないか」という恐れのようなものをそこに認めることもできる。

ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』村上春樹訳 新潮文庫 2008, p23

『ペット・サウンズ』は歴史的な名盤で、すでにいろいろなところで取り上げられている。

繰り返し引用している『ペット・サウンズ(2005)』は著者自身の「ビーチ・ボーイズ体験」を絡めながら、アルバム制作時のバンド及びブライアン・ウィルソンの状態を叙述しつつ楽曲の分析も精密にされた名著だ。

ジャズやロックについての著作をいくつか読ませてもらっている中山康樹もビーチ・ボーイズの本を上梓しているし(『サマー・デイズ ビーチ・ボーイズに捧ぐ(1997)』)、村上春樹も音楽関連の本でビーチ・ボーイズを取り上げている(『意味がなければスイングはない(2005)』『村上ソングス(2010)』)。カリフォルニア文化史の中でのビーチ・ボーイズの位置付けという視点なら、ティモシー・ホワイトの『ビーチ・ボーイズとカリフォルニア文化(1994)』の重層的な叙述が素晴らしい。

これほどの「先行研究」のある中、僕みたいなアマチュアが付け加えるべきことが本当にあるのか、という気持ちもある。

不遜というか、不敬というか、引け目を感じるところだ。

しかし、それでも僕は『ペット・サウンズ』について語りたい。語る意味があると思う。

ジム・フジーリは『ペット・サウンズ(2005)』の中で繰り返し、ビーチ・ボーイズ(ブライアン・ウィルソン)が自分達リスナーに直接語りかけてくれているような感覚を覚えたと叙述している。特にブライアンと、青春期の苦悩や葛藤を共有しているような。

このアルバムが録音されて50年以上経ってから『ペット・サウンズ』を聞いた僕も、同じように感じたのだ。

この曲はまさにあの日あの時の「僕」、身近にありながら限りなく遠いあの日の「僕」のために、作られた曲なのだと。

言い換えれば、僕には僕の「青春」があるように、僕には僕の『ペット・サウンズ』がある。

僕にしか切り出せない『ペット・サウンズ』の魅力が、まだ秘められているはずだ。

それを取り出し磨き込むことは、きっと意味の無いことではないだろう。

いささか躊躇いがちの導入になってしまったが、次回から個別の曲を取り上げていこうと思います。

The nearest faraway placeに向かってー