【モダン】ヨーグモス医院/ヨーグモスコードΦ解体新書

2023/12/9追記

すべてを注ぎ込んだアップデート版ヨーグモスコード解説をアップしました。ちゃんとサイドプランやマッチアップ評価もしています。

それに伴って当記事の「パーフェクトガイド」の文字は消します。ぜひ新しいパーフェクトガイドをご一読ください。

2023/3/1追記

2021年より更新しておりませんでした当記事ですが、環境の変化や私自身がより経験値を積んだことを踏まえ、改修を行っております。週末の3/4(土)の横浜に向けてヨーグモスを理解したいという方もいらっしゃると思いますので最低限の部分の追加と改修、再推敲を行ったものを再度アップします。

「マッチアップ評価」と「小テク集」「サイドカードについて」については横浜の大会までにアップデートしたいな、と考えております。

前書き

入門編にも触れていますが、ヨーグモス医院/ヨーグモスコード自体は現モダン環境においてパーツが重複しない=パーツの流用ができないデッキの一つになります。

・しっかりと情報収集をしたうえでデッキを組みたい!

・モダンで最近よく当たるから対策を見たい!

・デッキのフルポテンシャルを出してあげられるようになりたい!

と考えているプレイヤーの方にも満足いただけることを目指してこの記事を作成しています。

とはいえ新規参入前やドミナリア・リマスターで安くなったし組むか、と考えている方はまずは超基礎の入門編のデッキ紹介である前回をご一読ください。

こちらから↓

ここから先は勝ち方やゲームプランをはじめとした応用編です。

モダンのヨーグモス医院/ヨーグモスコードというコンボデッキを解体していきます。2021年メタゲームへの参入当時は説明必須だったこのデッキも、最近は挙動等聞かれなくなりました。

が、改めて基本構造と主なテクニックを中心にデッキについて解説していきます。

前置きが長くなりました。何卒宜しくお願い致します。

基本構造

ゲームプランについて

前回の終わりに話題にあがった

「どないして相手倒すねん」という部分に関してフォーカスして触れていきます。

この大テーマ「基本構造」についてはデッキを回すことを検討している人を前提にした回し方解説になります。一度読んだことあるし基本形をパッとおさらいしたい方は次の「基本形のおさらい」、ヨーグモスと対峙する側のプレイヤーの「なんでこのカード採用されてるの?」といったリストを中心にしたサクッと理解したい方は「個別カード評価」のテーマまでスキップをお勧めします。(ゲームプランについて~キープ基準までの文量がおおいため)

逆を言うとこの章を読むと「あれ?記事で読んだあの動きしてないからハンドもしかしてあれじゃね?」がわかるようになります。

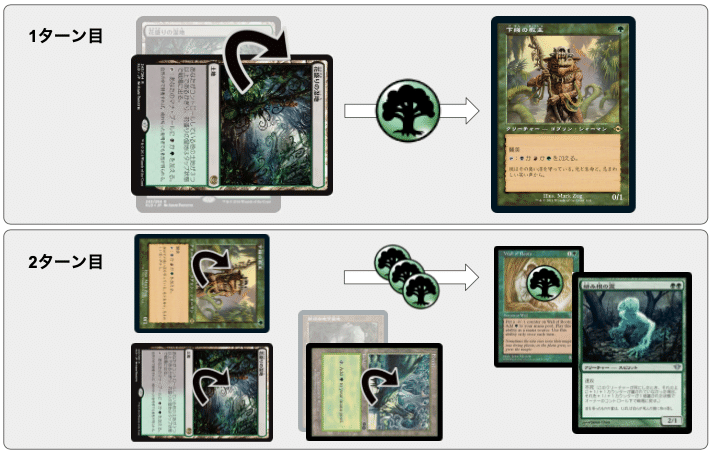

ヨーグモスコード基本形❶:ヨーグモス+不死×不死 = 1ペイ1ドロー状態

上記のループでは

「ライフ1点払って1ドローする」状態になります。

この基本形と言える3種が揃っても直接的にゲームには勝つわけではありません。

改めて基本的な「勝つためのゲームプラン」について解説したうえでゲームの組み立て方について説明していきます。※流れに合わせて書き直す

ゲームプランは下記の手順になります。

①《極楽鳥》や《下賤の教主》、《根の壁》等の各種マナクリーチャーを展開

②マナ加速を行い、最大限マナを使って《絡み根の霊》といった

不死生物をはじめとして展開

③場持ちのよい不死生物でのビートダウンをベースにライフを攻めながら、ボードコントロールを取りに行く

④《スランの医師、ヨーグモス》を出してボードコントロールとハンド補充をしながらゲームを自分優位に傾ける

⑤《異界の進化》や《召喚の調べ》を活用して盤面に足りないパーツをシルバーバレット※して適宜対応して勝利を目指す

※シルバーバレットについてはこちら

前回入門編でも触れたようにコンボによる勝利自体はサブプランです。上記手順の④《スランの医師、ヨーグモス》の起動型能力でボードコントロールを取りながら横展開し相手のライフを詰めることを意識しつつ、パーツが揃ったらコンボに入るorキルターンの速いデッキにはコンボで勝ちに行くというのがこのデッキの基本構造になります。

※2021年段階ではキルターンが早いデッキが多くコンボ重視でしたが、最近はミッドレンジに寄ってきているのでコンボパーツを探すためのマリガンは減った印象です

基本形について

ここでは基本的なコンボの形を説明します。

イメージとして、先の③,④の手順の間に今から説明する形をしていればコンボにもスイッチできる形を目指します。ここらへんはパズルみたいなデッキです。

この状態ではライフが続く限りドローができるので、状況に応じてフィニッシュを目指します。コンボで勝てそうなら次の各基本形❷,❸の形になるカードを探すためのヨーグモスデッキにおける基本的な形になります。

不死生物でドローしながらゲインとドレインを行うフィニッシュプラン

大体❶の形になってからコンボを目指せる場合、狙う形はこの❷が多い。

相手デッキに合わせてフルタップであれば仕掛ける、また《召喚の調べ》相手の動きに応じて対応してこの形を作りたい。

不死生物での「1ペイ1ドロー」状態を《ゲラルフの伝書使》を用いて「1回ループ中に2点ライフルーズ」を組み込むフィニッシュルート。後述の《ゲラルフの伝書使》の絶妙な取り回しの悪さからあまり狙わないルート

※「ヨーグモスコードのコンボは自分より相手のライフ少ないと負ける」と言われる部分は1枚が《ゲラルフの伝書使》を含む不死生物2枚パッケージでのコンボを指します。

解説:

・前記事にて触れましたが不死生物2体でのドローパッケージは2回目の《スランの医師、ヨーグモス》による生贄挙動で1巡します。(参照:基本ギミック)

・この1巡の中で「戦場に出た時に2点ライフを減らす能力を持つ《ゲラルフの伝書使》を用いると2回生贄挙動のうち1回は対戦相手に2点ルーズを押し付ける形になります。

一方で起動時のコストの中に「1点のライフを支払う,他のクリーチャーを1体捧げる」というライフの支払いが先にあるため、ライフが減ります。

原則1点でも多く相手よりライフが多い時のみこの形で勝利ができるのです。

なぜ基本形❸を個別にしたかは後々の「個別カード評価」で解説します。

理想的なハンドと実際のゲームの組み立て方

さて、先ほどまとめた①~⑤のゲームプランを理想的な初手を準備して説明します。

実際にやってみましょう。

では動き方を図で見ていきます。

①各種マナクリーチャーによるマナ加速

②不死クリーチャーなどの生物展開

2t目:フェッチ→森or沼→マナクリと土地から緑含む2マナで《根の壁》プレイ

さらに《根の壁》に0/-1カウンターを置き緑マナ生んで緑緑支払って《絡み根の霊》

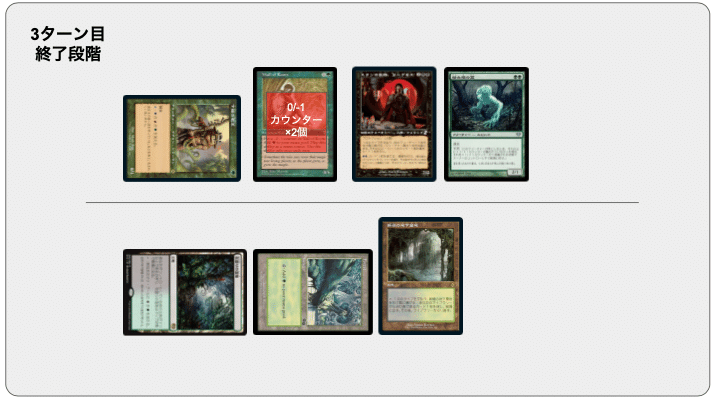

③,④《スランの医師、ヨーグモス》によるボードコントロール獲得

このように動くと3ターン目終了段階で下記の盤面になっています。

(相手からの妨害なし前提)

この状況では

「とりあえず絡み根の霊をコストにして1ペイ1ドロー」

「ヨーグモスに除去が飛んできたら自分の生物をコストにしてドローができる」

「フェッチから《ドライアドの東屋》を引っ張ってきてドローが可能」

それぞれのシチュエーションに合わせて対応できる状況が作り出せます。(上の④の部分にあたります)

そして見落とせないポイントとして

手札に《召喚の調べ》or《若き狼》があれば基本形❶を完成させることができます。

土地から緑マナで《若き狼》キャストした場合

《召喚の調べ》X=1から《若き狼》出した場合

まずはこの基本形❶のドローエンジンモードが作り出せるように流れを作っていくことを意識していきましょう。

そして長くなりましたが最後に最速キルスピードの一つである「必殺技」を記載します。

実は最初に理想的なハンド+《若き狼》と《召喚の調べ》があれば「(実質)3ターンキル」ハンドになります。

下記に図解します。

土地から緑マナで《若き狼》キャスト後

→ドローエンジン始動から《召喚の調べ》を引き込む。

《召喚の調べ》を相手アップキープにX=2でプレイ、

基本形❷を完成させドレインルートでコンボ開始

実際は自分にライフさえあれば《若き狼》キャストした後ハンドがなくてもこの実質3キルルートを目指せます。

基本形❶の「ライフをドローに変換する」ことで《召喚の調べ》をゲット、アップキープに❷に移行して勝利という形になります。

とはいえ妨害が飛んでこない想定ですので簡単に実戦で考えましょう。

相手のデッキ:カウンターモンキー

(インスタントタイミングで除去が飛んでくるデッキ)

1.相手からの先に除去を撃ってきたのに対応で《召喚の調べ》X=1で《若き狼》」等を活用しヨーグモスコード基本式❶の形にする。

2.《スランの医師、ヨーグモス》に除去が飛んでくれば、ライフをドローに変換し次の《スランの医師、ヨーグモス》を引き込み、再度❶の形にする

3.適宜「ビートダウンによるライフを削る」「❷の形を目指しコンボでの勝利」を目指す

除去を打たれるときに「なんとなく《スランの医師、ヨーグモス》がやばい気がする」と言われる部分は、

1枚で「コンボパーツを探す」「自身がコンボパーツになれる」「除去られても次のヨーグモスを探せる」という要素が揃っているからです。

またサイドボード以降に関してもドローで「サイドカードを引き込む」ことができるため、このデッキの根幹となっているのです。

キープ基準

キープ基準です。

上から順に優先順位とします。もちろんマッチアップによって優先順位が変わるので基本的な優先順位と捉えてください。

例:相手がカウンターモンキーの場合:最優先~優先に《若き狼》が入る

最優先

・土地が2-3枚(緑マナが出る土地)

※土地4でも残りの3枚が強ければキープしてよい(《下賤の教主》《絡み根の霊》《スランの医師、ヨーグモス》土地4枚等)

次優先

・《絡み根の霊》がある

・《下賤の教主》《極楽鳥》がある

・《根の壁》がある

・《若き狼》がある

優先

・《スランの医師、ヨーグモス》がある

・《異界の進化》や《召喚の調べ》がある

→ただし2枚まで。3枚以上あると除去の有無等の相手のデッキ依存になり、ゲームの組み立て方が非常に難しくなる。効果的に使えると思った場合は強気のキープもアリ

それぞれ捕捉していきます。

■土地が2-3枚(緑マナが出る土地)

ヨーグモスコードは特徴的な土地基盤をしています。なぜならば

「ライフを使ってアドバンテージを稼ぐため極力ライフを減らしたくない」

「3ターン目には緑緑かつ黒黒が成立するマナベース」

「極力初動3ターンまでは3~4マナかつ色マナが出る状態」

を意識するデッキなためです。

ヨーグモスコードの土地基盤は過去のリストも含めると20~22の土地にが基本になり、その中の土地カードにはフェッチやファストランド以外にも《黄昏のぬかるみ》や《ドライアドの東屋》が数枚入っており、それらが初手にあると、3キルハンドでも場合によってはマリガンせざるを得ないハンドになります。

なので《花盛りの湿地》+《新緑の地下墓地》×2といった安定して色マナが出る土地の組み合わせがあるハンドはそれだけでもキープを検討する最重要事項になります。

後でも触れますが「2枚目のフェッチランドは《ドライアドの東屋》」と思ってプレイするのがよいです。フェッチランドから1ドローと-1/-1カウンターによる制圧orコンボが可能になります

■《絡み根の霊》がある

このカードこそがこのデッキの潤滑油となるカードです。

「速攻によるライフを攻める動き」

「《異界の進化》による《スランの医師、ヨーグモス》へのアクセス」

「不死によるブロッカー・PWを倒す動き※」

を行うためハンドに1枚あると非常に快適にゲームを組み立てることができます。あるだけでキープを検討できます。

※このデッキがやられたくない一番キツい動きが《レンと6番》による2t目からの《極楽鳥》《下賤の教主》のマナクリーチャーイジメです。しかし《絡み根の霊》はその行動をとった忠誠度2の《レンと6番》を倒すことができるため、PWマウントを解除することができます。同じような理由で《時を解すもの、テフェリー》による-3忠誠度能力スタートも返せるので非常に強いです。

■《下賤の教主》《極楽鳥》《根の壁》がある

土地が2−3枚あった後、初手にあるとホッとするカードたちは上記の3枚のいずれかです。先にも述べたマナクリーチャースタートによるマナ加速を行うために必要だからです。

・《下賤の教主》は1t目のマナ加速と賛美による打点形成

・《極楽鳥》は同じく1t目のマナ加速と飛行クロックへのチャンプブロック

・《根の壁》は地上の防御力確保と《召喚の調べ》との組み合わせの良さ

それぞれあるためこの優先順位にしております。

※賛美の強いシーンについて個別で紹介

《絡み根の霊》でのクロックが早くなる。

《時を解すもの、テフェリー》が-3スタートした場合、例えば《極楽鳥》しかいなくても後出し《下賤の教主》の賛美が乗った《極楽鳥》による1/2アタックで倒せるなどのケースがある

■《若き狼》がある

《絡み根の霊》と比べて不死しか能力がないちょっと弱いカード。

ですがコンボを支えるパーツとして、また下記の点において使いやすいためマナクリーチャーの次くらいのキープ基準になります。

・相手の《敏捷なこそ泥、ラガバン》《レンと6番》スタートに強い(立ち位置の環境定義のカードに対しての部分参照)

・《異界の進化》《召喚の調べ》《スランの医師、ヨーグモス》の動きの受けとして優秀

・最低限1,2ターン目の動きとしてブランクが出ない

■《スランの医師、ヨーグモス》がある

このカード自体は「コンボパーツ」兼「必要な他のパーツを引き寄せるドローエンジン」としてデッキの核となりますが、初動が《スランの医師、ヨーグモス》からだとほぼ負けと言えるほど重いです。また《スランの医師、ヨーグモス》はほぼ大体除去されるのでコストにする生物がいない場面は非常に弱くなります。

土地置いてゴーを繰り返して4ターン目に《スランの医師、ヨーグモス》では相手には弱すぎるプレッシャー。なので《スランの医師、ヨーグモス》よりも前に上記の優先順位のカードがあると、《スランの医師、ヨーグモス》や持ってくるためのサーチカードを引いても受けることができるため安心できるハンドになるためデッキの核でありながらこの優先順位になります。

この後にヨーグモス出しても負けしかみえない

逆にそれらのカードがあったうえで、《スランの医師、ヨーグモス》があればハンドにあれば安心してゲームができます。

■《異界の進化》や《召喚の調べ》がある

これらはいわばトランプで言うところのジョーカーやワイルドカード。

なのですがサーチカードは上記の生物が場にある前提となるため、単体では仕事をしないカードなのであるとよりうれしいという優先順位です。

よくある動きとして

・メインフェイズ1に《絡み根の霊》をコストに《異界の進化》を唱える→《スランの医師、ヨーグモス》を戦場に出す→《絡み根の霊》の3点パンチ

・《根の壁》+他生物3体+土地3ある状態でターンを渡して相手のエンドステップに《召喚の調べ》から《スランの医師、ヨーグモス》

途中式⑴:

《異界の進化》×《絡み根の霊》(などの2マナ以上の生物)

→《スランの医師、ヨーグモス》

途中式⑵:

土地の枚数+《根の壁》以外の生物の枚数+(《根の壁》の枚数)*2=7以上

→《スランの医師、ヨーグモス》

一旦ここで図でまとめて覚えてしまいましょう。

基本形のまとめ

今まで出てきた上記の基本形❶~❸と途中式⑴,⑵を覚えればヨーグモスにおける基本的な形はマスターです。一旦おさらい。

■ 基本形❶:ドローエンジン (1ライフ1ドロー)

■ 基本形❷:《ズーラポートの殺し屋》or《血の芸術家》ドレインルート

■ 基本形❸:《ゲラルフの伝書使》ライフルーズルート

途中式⑴:

《異界の進化》×《絡み根の霊》(などの2マナ以上の生物)

→《スランの医師、ヨーグモス》

途中式⑵:

土地の枚数+《根の壁》以外の生物の枚数+(《根の壁》の枚数)*2=7以上

→《スランの医師、ヨーグモス》

途中式⑴,⑵から❶の形を作ることができれば、ドローエンジンが成立。

戦場の状況に合わせてライフを詰める動きや適宜❷,❸に進行していきましょう。

個別カード評価

今回のヨーグモスコードというデッキの解説を"基本形"と"途中式"をまとめることでパターン化して覚えてもらうために整理しました。これによって考えることがただでさえ多い対戦中にこのデッキの特徴である「多角的にゲームプランをスイッチする」ための思考をよりスムーズにすることができるようになります。

本テーマではさらに非汎用パーツで構成されているヨーグモスのパーツを細部にわたって紹介します。1枚刺しのカードを用いたシルバーバレット戦についてもご紹介。その後にマッチアップ評価までを無料版といたします。

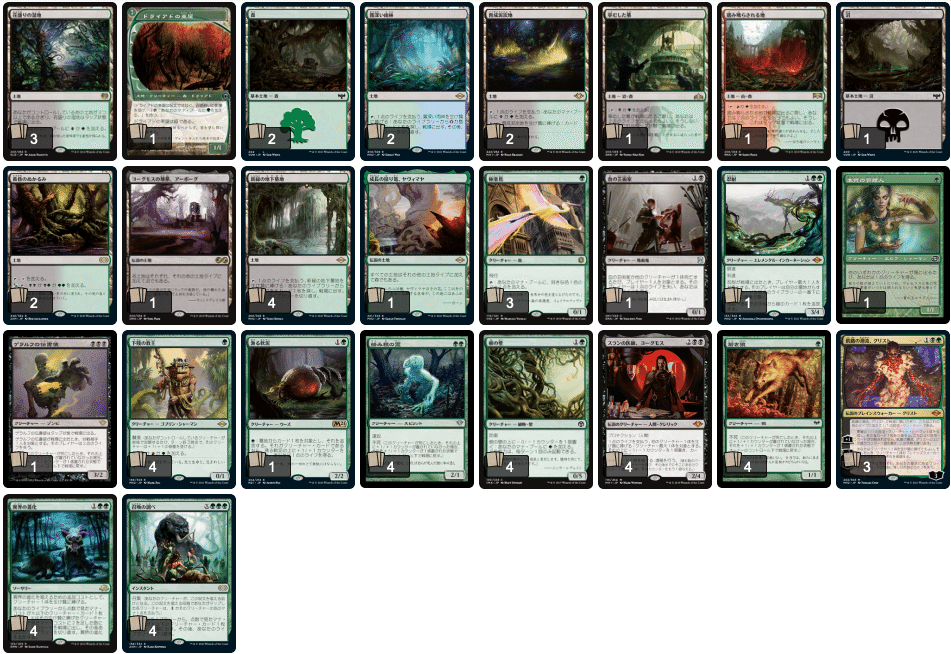

土地編

まずは土地から解説。《新緑の地下墓地》をはじめとしたフェッチランドについては詳細を割愛します。フェッチランドは5-6枚搭載が通常です。

■森と沼

いきなり基本土地から説明しましょう。

森:2枚、沼:1枚がベーシックな構成です。

森が3枚になるときは「フェッチを6枚搭載するとき」「環境に《血染めの月》や基本土地サーチが増えているとき」「後述のヤヴィマヤやアーボーグを入れたくない」時に増量されます。2023年3月の現環境では3枚のリストがまた出始めている印象。

■ ドライアドの東屋

1枚はほしいが2枚は絶対要らない土地。

また初手にあるとほぼマリガンの20点ハンド、フェッチランドでライブラリーから引っ張ってくると150点の動きをする土地兼生物です。

初手にフェッチランドが2枚あるときは1枚は《ドライアドの東屋》だと思ってゲームを組み立てるとよいです。なぜならば

・《スランの医師、ヨーグモス》が場にいるときはフェッチから持ってくる

・フェッチランドから持ってくることができるクロック

からです。特にヨーグモスのコストに当てて不死生物のカウンターを取り除く動きは思わず150点をあげたくなります。

■ 育成泥炭地

2枚がスタンダード。ごくまれに3枚のリストもあります。

マナフラッド受けの土地です。

このデッキの特徴はご存知の通り「ライフをドローに変換する」デッキですのでこの土地からのライフ支払いが実は結構重たいです。要注意。

■ ショックランド各種

基本的に《草むした墓》2枚。赤や白のサイドカードを使用するときに必要な色を追加するリストもあります。

先ほどのリストのように《踏み鳴らされる地》や《寺院の庭》が入っていることはありますが、育成泥炭地の説明でも触れたようにペイライフがきついデッキですので、ショックイン(2点支払って出す)場合には要注意です。2ドロー分の支払いと考えましょう。

■ ヨーグモスの墳墓、アーボーグ & 成長の揺り籠、ヤヴィマヤ

両方とも入れるなら1枚。《ヨーグモスの墳墓、アーボーグ》だけ入れる、といったリストもあるのでお好みで。

キープ基準でも触れたように地味にこのデッキはマナベースがタイトです。ライフがきつくても《草むした墓》を使った安定化を図るデッキなのですが、この2種類があると森と沼がbayouに!!!やったね!!

...実際初手にこれらがあるときのフェッチからのサーチ先は体感9割ぐらいは基本土地になるくらい優秀です。一方で2023年の現環境は団結のドミナリアで収録された版図など相手のサポートするケースもあるため、両方とも抜け始めています。《ゲラルフの伝書使》が入れていなければ基本的には《ヨーグモスの墳墓、アーボーグ》は不要だと考えています。

クリーチャー編

ここから採用クリーチャーについてまとめていきます。

■ ズーラポートの殺し屋 & 血の芸術家

ドレインルートのフィニッシャー枠として1枚は必ず採用。

《ズーラポートの殺し屋》採用のメリット

・「すべての対戦相手は〜」のテキストであり、《神聖の力線》《独房監禁》などの呪禁や被覆を得る対戦相手に対して突破が可能。

・地味に1/1のスタッツがあるので戦闘ダメージも貢献。

・旧枠版がある。ほかにも特殊枠も含め3種から選べる。

《血の芸術家》採用のメリット

・相手の生物を死亡させても誘発するため、ミラーマッチやクリーチャー環境で相手の生物をプチプチ潰す戦略の時に活躍。

・絵が綺麗。SecretLair版はおしゃれだが「なんですかこれ」と言われる率現在100%

・旧枠がない。

基本的には《血の芸術家》を1枚入れたいが環境を見てそれぞれ選びたい枠。

■ 忍耐

メイン1-2枚 サイド1-2枚

マナクリ経由から2ターン目に普通に出しても強い、殴って踊れる枠。

メインから墓地対策ができたり、3/3/4という優秀なスタッツでライフレースで優位に立つなどの貢献度が高い。また墓地のカードの再利用を狙えるのでリソース回復手段としての運用もできるいぶし銀な1枚。

2023年の現環境においてはメインサイド合わせて4枚のリストをよく見かけます。独創力デッキの《頑強》やURカウンターモンキー、ライブラリーアウトの増加を見ての採用だと思われます。

■ 本質の管理人&裕福な亭主

基本形❶の脇にあってほしい、"刺身のわさび"、"コタツのみかん"、"お盆のおはぎ"みたいな存在。

前述の通り基本形❶は「1ペイ1ドロー」状態ですが不死生物が墓地から戦場に出るに際し、1点ライフが回復するので実質0ペイ1ドローになるので運用が楽になります。

個人的には《レンと6番》に巻き込まれる、カード単体として強くない点はありますが、初めて回すときはあると心強いです。

《裕福な亭主》については5枚目の《根の壁》として採用してよいです。

■ ゲラルフの伝書使

コンボでのキーパーツにもなる不死生物ですが1枚以下のリストがほとんどです。

理由として2点あります。

1.戦場にタップ状態で出てくる点

2.黒3つがマジで出ない点

1.は《召喚の調べ》でのサーチをするに際してタップ状態であると非常に使い勝手が悪いです。またブロッカーにもならないのが評価を下げています。このカードが強いのは《下賤の教主》から2ターン目に出して賛美でクロックとしてアタックできているときだけ。使用シーンが限られた一切仕事をしないカードです。フィニッシャールートと戦闘以外、まじでニートです。

2.はマナベースがキツいキツいと言い続けている通りです。黒3つはほんと出ないし、ケアして土地を揃えると今度はライフが厳しくなります。《忍耐》がメインに2枚のリストが増えてきた都合、グリーンカウントが欲しいため、後述の《毒物の侍臣、ハパチラ》がこの枠になり、《ヨーグモスの墳墓、アーボーグ》が抜けている印象があります。

昔は4枚採用のリストからスタートしていましたが、約半年後には1~多くて2枚のリストになりました。コンボパーツでありながらこの枚数を減らす調整に至ったプレイヤー各者には頭が上がりません。ありがとうございます。

■《若き狼》&《絡み根の霊》

さんざん触れてきているので今更ですが、上記の《ゲラルフの伝書使》と比較すると《若き狼》《絡み根の霊》はタップ後に《スランの医師、ヨーグモス》によるドローのコストにすることでアンタップ状態で戦場に戻るので《召喚の調べ》のコストにしやすい点が評価され4積みされています。

■ 飢餓の潮流、グリスト

モダンホライゾン2からやってきた期待のニューホープ。これまで一切触れていませんでしたが、このデッキにおいてはマジではちゃめちゃに強いです。

+1:戦場に緑と黒の1/1クリーチャートークンを生成。グリストがライブラリーから捲れるとさらにもう1体生成するぞ!!

嚙み合いポイント:クリーチャーが並ぶため

・横並びでの面制圧+ミッドレンジやコントロール系統へのクロックになる

・ヨーグモスでのドロー&各種生物への-1/-1カウンターへのコストに充てられる

・《召喚の調べ》の召集コスト

−2:自分のクリーチャーをコストにして、相手の生物やPWをほぼ破壊できる!

不死生物が多い都合、クリーチャーには困らないうえにPWにも触れるのも非常に偉い。再帰誘発型能力という最近よく見かける誘発型能力の亜種なので、使うとき/使われるときはちゃんと理解しておきたい(※小テク集で触れます)

−5:滅多に使わないと思っていた頃も私にはありました。プレッシャーをかけられる上、勝利に直結するので比較的使います。小テク集でもこちらについて触れます。

また戦場以外は「1/1クリーチャー」として出てくるのが非常に優秀で、通常キャスト時は《否定の力》が当たりません。またコントロール相手に《召喚の調べ》や《異界の進化》が通ればヨーグモスよりもこっちを優先してサーチすることもあります。ライブラリー上は生物なので各種サーチスペルで持ってこれる点も優秀。マナクリーチャー経由で2ターン目に出せると対戦相手が困り果てるシーンも多々。PWに触れる除去がなければ一人でゲームを畳むことができるくらいの強さはあると思います。

ルール的な要素で非常に小テクが多いのでそちらについては小テク集で紹介しますのでこちらでは簡単な紹介までとさせていただきます。

■ 毒物の侍臣、ハパチラ

ストーリーでは大阪のおばちゃんみたいな人

上記のリストには載っていませんが、たまに入るリストを見かけるのでご紹介。はじめにヨーグモスコードのリストを見た人は「なんでこのカード入ってんの?」って思う人が大半でしょう。ですが《毒物の侍臣、ハパチラは》特定の条件でコンボパーツになりつつ、相手の生物を一掃することができる非常に優秀な1枚です。

挙動について

①:《スランの医師、ヨーグモス》起動。不死生物❶を生贄コストにして「ドローする能力」を起動(以後サクると表記) →この時対象を必ず取る(場合によっては《毒物の侍臣、ハパチラ》自身)

②:不死生物❶の不死誘発で+1/+1カウンターが乗った状態で墓地から戦場へ

③:ヨーグモス解決。ドロー。解決後《毒物の侍臣、ハパチラ》誘発、1/1の蛇トークン生成。

④:再度ヨーグモスを起動。蛇トークンをコストにサクって、−1/-1カウンターのターゲットを❶にする

⑤:ヨーグモス解決。❶のカウンターが相殺され元どおりになった上でドロー

上記の手順で基本形❶と同じドローエンジンを作り出すことができます。

ただしハパチラ自身は不死を持っていないため除去に弱いです。

トークン生成による盤面横展開圧殺プラン

不死生物のみで基本形❶を実行している間に《毒物の侍臣、ハパチラ》を置くと、「−1/-1カウンターを置くたびに蛇クリーチャートークンを生成する」という能力が常に誘発するようになるのでヨーグモスのドロー能力を起動するたびにトークン生成ができます。そのまま横に並べた蛇トークンで相手を攻撃するもよし、トークンが増えれば《召喚の調べ》でさらなるパーツを探すこともできます。

対戦相手の生物を一掃する

《毒物の侍臣、ハパチラ》と《スランの医師、ヨーグモス》と自分の場に適当なクリーチャーが1体いると、対戦相手の盤面生物は自分自身のライフが支払える限り除去が可能です。

①適当にクリーチャーをサクって、対戦相手のクリーチャーに−1/-1カウンターを置く能力起動

②ヨーグモス能力解決、−1/-1カウンターが置かれる

③ハパチラ誘発、1/1蛇クリーチャートークンが生成

④①と同じように蛇をサクって、同じクリーチャーに−1/-1カウンターを置く

以降何もなければ②からループ

スペルでの除去だけには注意しましょう。

以上のように、あるときはコンボパーツとして、あるときはトークン生成からの圧殺プランなどが取れる面白クリーチャーです。

初めて回すときはシンプルに抜いておくといいかもしれません。

※ここから先は2021年のリストに見られたカードです。こんなカードが採用されたんだよ、という記録として残しておきます。

■ 永遠の証人

出たら大体仕事終わる定番生物。現環境の生物(ないしパーマネント全体的に)は出たら「仕事が一定終わる生物」の評価が高いと考えております(すぐに除去られるため)。そういう背景もあってか最近はアドバンテージの塊、マネーパイルにも入っている燻し銀です。

このデッキにおいては《召喚の調べ》から持ってきて再度唱える、という青白コンが困る往年の動きをしつつ、各種墓地に行ってしまったカードの救出を行う仕事があります。もちろん除去されてしまったカードやフェッチのリサイクルだけではなく、《飢餓の潮流、グリスト》の+1能力で落ちてしまったコンボパーツの回収などシンプルなテキストの割に仕事が多いです。盤面に意識をしつつ使用していきましょう

■ 秋の占い師

トップ情報公開しないクルフィックスの狩猟者...だけではない秋の占い師。集会能力が使えるようになるとライブラリーからも唱えることができるようになります。異なるパワーとありますが、「各種マナクリの0」「不死生物達の1~3」「自身の2」と勝手に集会しています。

土地が少ないためトップからセットするという使い方や集会時のアドバンテージ元としての使い道以外にも「《飢餓の潮流、グリスト》起動前に確認してグリストなら起動する(= +1能力をループさせる)」というテクニックもあります。《永遠の証人》の解説でも触れましたが、コンボパーツが落ちないようにトップ確認するのはこのデッキにおいては地味ながら非常にありがたい能力です。

個人的には《永遠の証人》《秋の占い師》のどちらかをお好みで、という印象です。

---【以降は今週中にアップ予定】---

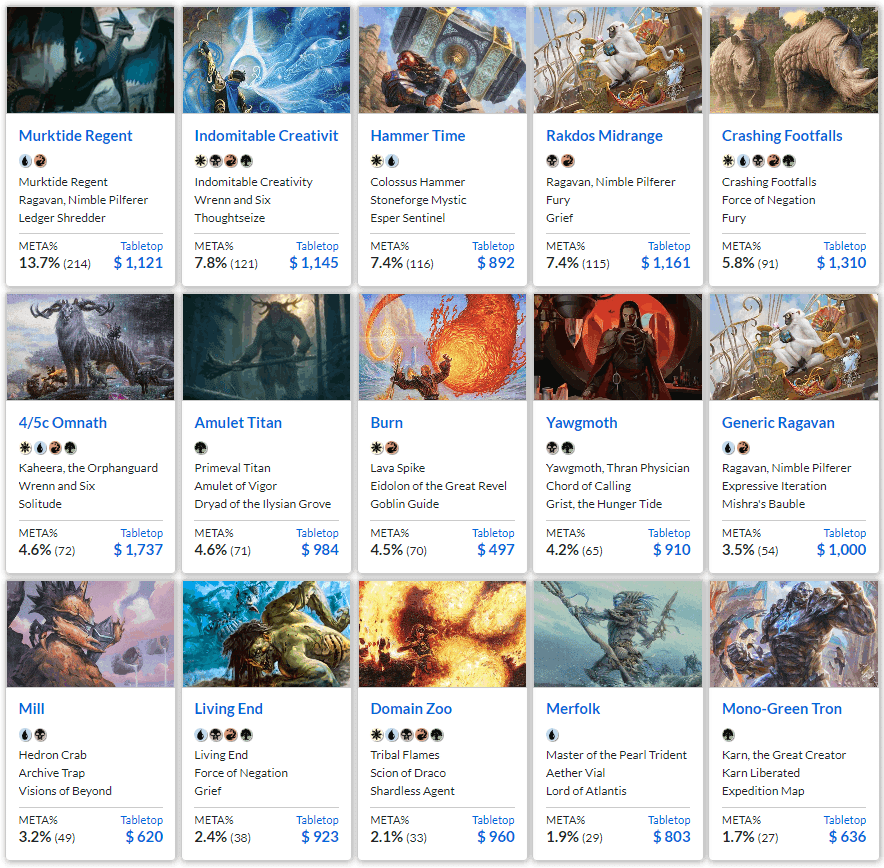

マッチアップ評価

このテーマでは2023年3月現在のマッチアップの評価をしていきます。

MTG Onlineから直近のトップtierをベースに評価していきます。

小テク集

推敲中

サイドカード、サイドプランに関して

改修中です。いったんは最近の記事をご覧ください。

編集後記

もういくつ寝るといよいよ2022年です。年内にある程度書き切りたかったので最後のサイドからのゲームに関しては来年に回そうと思います。疲れた

チームモダンに参加される各位楽しんでください。

個人的な話ですがヨーグモス医院という名前、ダサくて嫌いです。なのでヨーグモスコードとしてタイトルに挙げております。海外ではヨーグモスコードで呼ばれてますし。あとこのデッキやっていることは「ホスピタル」というよりも「実験場」ですよこのデッキ。クリーチャーに対して愛情なんて一切ないですからね。

今年はMH2の発表で一時的にモダンを離れました。このデッキがサブとして持っており、各種強化パーツのおかげで一応腐ってもtierデッキとして使えたので、モダン復活することができました。ありがたいですね。このヨーグモスコードというデッキ、テクニカルな部分が多い上に状況に合わせてゲームプランをスイッチする必要がある、一見複雑そうなデッキなのですが、ある程度基本形と途中のパターンを覚えると運用自体は楽になります。そらどのデッキもそうなんですが...

しかしその部分があまり良い情報や記事がなく、レイド・デュークさんの動画を見て理解を進めるという自身の経験 & ヨーグモス回してみたいが回し方がわからないという友人たちの声が一致し、作成する運びとなりました。

果たしてこの記事が良い記事なのかは置いておいて!

最後に言い訳をしておきます。前篇がありがたいことに非常に好評でしたが、説明が複雑かつめんどくさい後篇にプレッシャーを感じつつ作成しました。何度も何度も推敲してはいますがまた時間を取って推敲しますので一旦許してください。それではおやすみなさい。

記録

12/29:年内更新を目標にしていたので銀弾までは解説し切りました。来年の自分へ、推敲とサイドプランはお願いします。

12/30:全体的なワードや表現の調整。読みづらい文章の修正。銀弾戦術の章の冒頭文の修正。画像の位置調整

1/6:秋の占い師、永遠の証人の説明を追加。SEOで引っかかりやすいようにワードをちょっとだけ修正

検索用キーワード

・ヨーグモスコード

・ヨーグモス コード 解説

・ヨーグモスコンボ

・モダン ヨーグモス

・ヨーグモス医院 解説

いいなと思ったら応援しよう!