砕け散る石に貼りつく苔ありき―ブライアン・ジョーンズ

「・・・・俺も、持っていたな」

先日たまたま、YouTubeの待ち受けに、ブライアン・ジョーンズの映画を紹介している方の動画が貼りついていた。その方が手に持っている本を見て発したのが、冒頭の言葉である。押し入れから引っ張り出し、最初のページから読みだした。何十年ぶりだろうか。高校時代、あれほど熱心に読んだのに、くだんのYouTubeを見るまで、この本の主人公である男の事をすっかり忘れ去っていた。だから当然、今年2024年に公開されたという映画の事も、全く知らなかった。

本というのはシンコー・ミュージックから刊行されていたマンデイ・アフレル著、玉置悟訳『ブライアン・ジョーンズ 孤独な反逆者の肖像』、の事である。奥付を見ると1983年11月15日初刷りとある。1983年には、まだストーンズのレコードは全く聴いてはいなかった。聴き始めたのはその翌年の夏以降だったろう。してみれば、本を買ったのはその年か翌年だろう。だが買ったときの記憶がまったくない。ないのだが1984年から、高校を卒業する1986年までの間に買ったことは確かである。高校から帰ってストーンズを聴きつつ本を何度となく読み返したことは憶えているからである。ストーンズにのめり込んでいたのはその2年くらいであった。16歳から18歳までの話である。ピストルズやザ・スターリン―ザ付きの時代のスターリンである―から始まったパンク詣でと並行して、私はストーンズを、特に初期60年代のストーンズを熱心に聴いていた。数あるストーンズのレコードの中でも60年代のものを重点的に聴いていったのは、やはりビートルズやドアーズと同時代だから、というのが一番の理由であった。ビートルズでロックの洗礼を受け、次いでドアーズにハマって、私は60年代ロックへの憧憬を人並みに(?)抱いた。やがて60年代のストーンズを、おそらくはけん引していったのはブライアン・ジョーンズであったのだろうとぼんやり意識されるようになってきた。本屋にいくつか並んでいる音楽本に書かれている60年代のストーンズにまつわる記述にきまって登場するそういった物言いが、必然的に私に、ブライアンへの興味を抱かせたのである。そうして手に入れたのが、この本であった。 もうすっかり汚れて、陽にも焼けてしまっている本を眺めているうちに、他にもストーンズに関する本はあったろうと部屋の中を見渡してみると、一冊もない。押し入れの中を探しても、出てこなかった。ようようと記憶がよみがえってきた。私の持っていた本の大半は家人によって処分され、そうでないなら私自身がもう興味がなくなったからと叩き売ったのである。ブライアンの本だけが残ったのは、たまたまであったのか、家人の目につかなかったのか、私の記憶からも抜け落ちてしまったのか、そのいずれかだろう。ストーンズのレコードも、かつてはオリジナル・アルバムを全部持っていたのだが、今や60~70年代の数作と、数年前に出たブルースのカバー・アルバムがあるのみである。ただ、その大半が60年代のものである。60年代のアルバムが大半を占めているというのは、まだ私の中に、その時代への憧憬が残っているからなのだろうか。ところで何故そこにブルース・アルバムが混じっているのかというと、私の好きなブルースマンの一人であるリトル・ウォルターの曲を取り上げていたのに興味を持ったから買ったのである。聴いてみたところ、なかなかいいなとその時は感心したが、まもなく聴きかえすのをやめてしまった。聴くならオリジナルのウォルターの方がいいな、と。

「ほお、ジッパー付きのジャケ。まだあったのか」思わず声に出して、私は『スティッキー・フィンガーズ』を手に取った。このアルバムの発表は1971年であったから、本稿でテーマにするブライアンが脱退した後の作品であるのだが、この、野郎のナニが膨らんでいる写真がデーンと載っているこの作品には、もう遠くに置き去りにされた60年代をしたたかに飲み込んで新たなロックンロールに鋳直した姿が刻まれている。ストーンズというと、やはりこの時代が一番だと多くの人が言いたくなる気持ちはわかる。紛れもなく傑作なのだろう。私も高校時代には何度も聴いた。だが、2024年の今は聴く気になれない。単純にBGMとしてなら気もちいいのだろうが、BGMとしても、である。最後に全曲通して聴いたのはいつだろう。 そういえば、ブライアンのソロ『ジャジュカ』が出たのも同じ1971年だという。私はそのレコードを手に入れずじまいだった。手に入れようとしているうちに、だんだんストーンズやブライアンへの興味が薄らいでいって、そのまま手に入れる意欲をなくしてしまったのである。CD化された時、スリーヴが変更になったことは知ってはいたが、もうどうでもよくなっていた。そのCDもいつの間にか廃盤となったようだが、今はYouTubeで簡単に聴ける。何度か聴いてみたのだが、そのたびに気分が悪くなってしまって最後まで聴くことができなかった。これが16歳の時であったなら、この音楽をどう感じたろう。気分が悪くなっていただろうか。それとも熱心に聴いただろうか。 いずれにせよ、今の私はかつてのようにブライアンを、ストーンズを、聴くことはなくなっている。特に、今のストーンズには全く関心が持てない。たとえて言うなら、(特に今の)ストーンズは、彼らの曲のタイトルのような、2000光年と離れた王国に住む貴族たちであり、(特に今の)彼らの活動は、私の実生活とは全く何の関係もない貴族たちによるマツリゴトである。そしてそんなストーンズを創ったブライアンはその王国の初代領主でありながらその貴族の王国を追われて私の見知らぬ地で野たれ死んだ者、というところだろうか。 それなのに、いまさらにブライアンのことを記したくなったのは―彼を記すという事は、必然的に彼がいた時代のストーンズを取り上げることになるのだが―、遠く離れた王国の貴族といえども、10代の一時期の私の生を形作った一部分であり、それは私がこうして生きている限り消え去ることはないことを、今に至ってようやく認識したからである。それがもはや私をときめかせるものではなく、心を活性化させるものではなくなったとしても。それを記すことで、己が生の一端をここに記録しておくことは、己にとっては無駄ではないだろうと思う。そしてこういうブライアン~ストーンズへの聴き方をしてきた、あるいはしている音楽ファンがこの世にいることをいくばくかの人―何人いるか判らぬが―に僅かながらにでも意識されれば、望外の幸せと感じるだろう。

ストーンズを意識するようになった最大のモチベーション、つまりきっかけは、ブライアン・ジョーンズだった。本屋で雑誌や本を立ち読みするたびにそこに掲載されていた写真に映る彼は、メンバーの中でも圧倒的にかっこいいと思った。他のメンバーははっきり言うと野暮ったかった。もしブライアンのルックスが他のメンバーと同程度であると我が脳みそが解釈していたのなら、私がストーンズのレコードを買い始める時期は、もっと後になっていたに違いない。それほどまでに彼のルックスにはインパクトがあった。後の私が好きになったバンドやミュージシャンは、世間一般的な評価ではダサいルックスとみなされるのが多かったが、それは60年代のブライアンのルックスが持つ(私が当時そう思っていた、そして世間一般がそう見なしていた)カッコよさが私に与える巨大な距離感―どうあっても自分はそこに近づけないのだという失望感であり、やがてそれに疎外感を持つようになる心のありよう―があったからである。どこか崩れているもの、野暮ったく冴えないもの、といった対象に、私はより強く惹かれるようになった。そういう美の価値観を自分なりに持つようになったのはその2年くらい後であり、正にストーンズを聴かなくなっていったのと軸をほぼ一にする。そういえば、クラッシュとかジェネレーションXとかも、見事にバランスの取れたルックスを持っていたバンド達だったが、今、彼らの写真を見てもそそられるものがないのと、どこか同じ感覚だと思える。

そんなブライアンの、特に晩年は無様としか言いようのないものであった。てんで美しくなんてなかった。文字通り崩れた、冴えない極みであった。だが、私は「冴えない」ブライアンには心惹かれなかった。美しくなくても、冴えなくても、野暮ったくても、崩れていても、カッコ悪くっても、心惹かれる人間はいる。魅力を感じ取れる人間はいる、肝心なのはその人の生きる姿勢だ。その姿勢が美しいと自分が感じたなら、周りがそうは思わなくてもその人は美しい。表面的にどんなに着飾っても内実を伴わないものはやがて色あせ、朽ちる―それを極めて圧縮した、かつネガティヴな形で16歳の私に見せつけたのがブライアン・ジョーンズだったのではなかろうか。

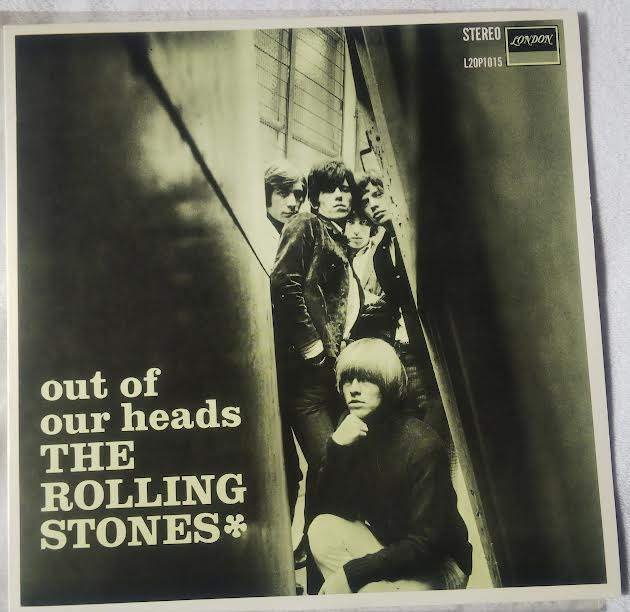

ここに掲げたのが、私が最初に買ったストーンズのレコードである。イギリス仕様の『アウト・オブ・アワー・ヘッズ』の日本盤。やはりブライアンの(表面上の)ルックスは際立っていると思う。写真の構図も秀逸である。もしかしたらクラッシュのデビュー・アルバムはこの写真に影響を受けているのかもしれない。

先の本のサブ・タイトルが「孤独な反逆者」なのは、言い得て妙である。言い得て妙だからこそそうつけたのだろうが、ブライアンは社会に対しても反逆者であったが、彼は身近にいるすべての人間に対しても、自分がつくったローリング・ストーンズに対しても反逆者であったことが、いや厳密には反逆者になっていったことが、本には克明に記されている。よりよい関係を他者と築こうとしても自らそれをぶち壊しにしてしまい、孤立し、そのくせ他者から相手にされないことに傷つき孤独になることに怯え、それを紛らわすためにドラッグとセックスにおぼれ、そのために自らのステイタスを確立するゆえんとなっていた天性の楽器演奏の能力も潰してしまい、文字通り我がまま勝手なだけの、ただのロクデナシとなってストーンズを追われてしまった。彼の直接の死因は、彼の取り巻きの人間に憎まれて殺されたのではとされているようだが、そうなるのも当然の生き方であったろうし、たとえあの時でなかったにしても、いずれ近いうちに廃人になり死んでいただろう。ストーンズ脱退の直後は新しく自分のバンドをつくると言っていたとも本には書かれているが、おそらくバンド結成はかなわなかっただろう。もしつくったとしても、自らのドラッグ中毒と気まぐれな性分のため、長続きしなかっただろう。

かくのごとく破滅的な人生と人格を持ったブライアンであったが、ストーンズに残した演奏からは、脆弱さ、儚さ、揺らぎを感じる。本に描かれていた彼の暴力的な振る舞いを感じさせるところをあえて探すのなら、先に記したソロ作品『ジャジュカ』だろうか。だがあの作品からも、まず哀れさのほうを、私はすくいとってしまう。ストーンズの「レデイ・ジェーン」で聴けるダルシマーとハープシコードの響きは見事に曲を彩っているが、あの2つの楽器が曲に与えるのは、強靭さではなく、今にも砕け散ってしまいそうな儚さなのである。ガラス細工のような脆さなのである。何だかその音からは、その後のブライアンが透けて見えるようである。特に66年以降の、ストーンズがオリジナル曲主体のバンドとなり、ブライアンがリーダーの座から転げ落ちてしまってからの作品に顕著なのである。もちろんそれは、彼の結末を知っているからそう思ってしまうのだが、その音色と、彼の生きざまとが私の頭の中でシンクロしていく。壊れていくのがあらかじめ約束された己の人生を音像化させた演奏。そんな思考が常に私の頭に去来して、どうしても60年代後期のストーンズ作品を繰り返し聴く気を失わせる。私としては、ブライアンがより一層元気に、前向きにストーンズの活動に取り組んでいた時代、つまりカバー曲主体でやっていたストーンズの方に好ましさを感じてしまう。私はだから、ローリング・ストーンズのファンとは言えないのだろう。

「レデイ・ジェーン」はいまさらだが、66年の、初の全曲オリジナルで固めた『アフターマス』収録の1曲である。16歳の時に幾度となく聴いたアルバムだが、今は聴く気がしない。上に記した感情に支配されるからなのが一番の理由だが、収録曲のいくつかにそれほどの魅力を感じなくなった、さらには音の録り方が平板に過ぎる、というのもある。あえて言うなら、まだまだソングライターとしてのジャガー/リチャーズにとって発展途上の段階だったのだろうし、プロデューサーとしてのアンドリュー・ルーグ・オールダムの限界もあったとういう事もあるのだろう。換言するなら、ブライアンのプレイヤー/アレンジャーとしての凄さがあったからこそ、このアルバムは傑作たり得たのだろう、と暴言を吐いておこう!(ここでビートルズを引き合いに出すのは好ましくないのだろうが、同じ時期に『ラバー・ソウル』や『リボルバー』を出したビートルズの、そのチームの総合力の高さが、『アフターマス』と並べてみるとより浮き彫りになる。ビートルズの突出していたのはソングライティング能力や演奏力の高さだけではない。レコード・プロデューサーのジョージ・マーティンやエンジニアのジェフ・エメリック、エメリックの前任者であったノーマン・スミスらのスキルの高さも重要な要素なのである。マーティンはプロデューサーとしてはもちろん、アレンジャーとしてもビートルズの楽曲に大きな貢献を残していることは、もっと評価されるべきである)

因みに、ストーンズのオリジナル曲で一番好きなのは「ゲット・オフ・オブ・マイ・クラウド」なのだが、そこでのブライアンの存在感の希薄さが、昔から気に入らない。だからここでは取り上げない。思い切りエコヒイキである。

やはり聴く気になるのはさらにその前の時代、「R&Bバンドであった時代の」ストーンズである。アルバムではイギリス最初の3枚。『アウト・オブ・アワー・ヘッズ』まで。曲では特にこの「エヴリバデイ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラヴ」―アルバム『№2』の1曲目―である。もちろんオリジナル楽曲ではない。ソロモンバークのオリジナルである。ずっと後になってブルース・ブラザーズで有名になったが、私にとってはストーンズの、とりわけこのヴァージョンである。聴く者を煽り立て、熱を帯びていく演奏。中心になっているのがブライアンのリズム・ギターなのだな、と思いきりエコヒイキ。

動くストーンズで、今も昔も一番愛着を感じ取れるのが、この64年のライヴ。何よりもブライアンが元気いっぱいだ。プレイの合間に見せる見栄の切り方とか、自分の見せ方をよくわかっていると思う。天性のものなのだろう。この点、ミック・ジャガーは己の努力と研究でパフォーマーとしてのアヴェレージを上げていったともいえる。だが、やはりこれも繰り返して見たくなるものではない。今の私の心をときめかせ、活性化させてはくれない。その後に続くドラマをさんざん見せつけられてきたからか。それとも単に私の心が老いてしまったからなのか。

公開されたというブライアンの映画だが、観ていない。彼の死の真相がわかったところで、もはやそれは私には何の価値もない。彼が55年前にすでに死んでしまっていることに変わりはないのである。先の本も、読み進めていくうちに、どうにも心暗くなる一方で、読み終えた時には大きくため息が出てしまった。ブライアン・ジョーンズ、そしてストーンズは私にとってすでに永遠の過去性の一員になってしまったことを、あらためて認識してしまったのである。