「返還文化財一般公開」展 レポート(沖縄県立博物館・美術館)

滑り込みで昨日行ってきました!

3/14にアメリカから返還され、わずか2ヶ月で見られるとは!

年度末・年度初めのドタバタに加えて、GWもあり準備の時間も限られていたと思います…。

関係者の皆さんに感謝です!

今回の展示は、状態の悪い御後絵はパネル展示で、それ以外の工芸品は全て実物でした!

しかも、なんと、全て撮影可📷

太っ腹な展示でした!

展覧会概要

会期:2024年5月8日(水)〜10日(金)

場所:沖縄県立博物館・美術館 特別展示室2

主催:沖縄県

展示解説会:2024年5月10日のみ

※10:30〜、14:30〜、17:30〜

返還までの経緯

会場には返還までの経緯がパネルにまとめられていました。

ここ数年の話ではなく、数十年にも及ぶ想いがこの返還に結びついたことに胸が熱くなりました。

以下、パネルよりの引用です。

2024年3月14日、米国から沖縄戦時に持ち出されたと考えられる文化財計20点が、沖縄県へと返還されました。

米国から返還された文化財の中には、「第十三代国王尚敬王後絵」、「第十八代国王尚育王後絵」と考えられる絵画資料も含まれています。

これらの文化財は、旧尚家邸である中城御殿や、その周辺地域から持ち出されたものと考えられます。

ここでは、戦後79年の時を経て、故郷である沖縄へと返還された文化財の返還までの経緯をご説明いたします。

沖縄戦中に中城御殿や、その周辺から持ち出された文化財は、今回返還された 20点のみではありません。

1953年には、「おもろさうし」、「中山世鑑」、「中山世譜」、「金銅雲龍文簪(聞得大君)」などの返還が先に実現しています。

これらの返還を受けて、他の文化財についても米国内で発見される可能性が高いことを指摘し続けたのが、戦前の中城御殿で手伝いをしていた真栄平房敬氏(故人)でした。

真栄平氏は戦時中に、「おもろさうし」などの文化財を戦災から避難させ、その消息を最後に確認した人物でもありました。

真栄平氏による証言は、戦時中を鮮明に語るものであり、1953年に先に返還された文化財の存在が真栄平氏の証言の正確性の裏付けとなっていました。

2000年の沖縄サミット開催にあたり、真栄平氏の証言をもとにいまだ発見されていない流出文化財の返還を訴えたのが、在沖米国総領事館に勤務していた高安藤氏でした。

サミット開催時には流出文化財の返還には至らなかったものの、高安氏の働きかけにより 2001年には米国国務省人物交流プログラム(IVLP)にて真栄平氏を含む3名が沖縄県から米国へと派遣されました。

この派遣をきっかけに皮弁冠や御後絵など計13点が、FBIの盗難美術品ファイル(NSAF)へと登録されることとなりました。

事態が大きく進展したのは、盗難美術品ファイルへの登録から 22年の時を経た2023年のことでした。

FBIから外務省を通して、沖縄県由来と考えられる文化財が米国内で発見されたとの連絡が沖縄県教育委員会へと入ったのです。

米国スミソニアン博物館協会国立アジア美術館による鑑定とFBIから提供された高精細画像から、沖縄県由来の文化財であると判断した沖縄県は、米国に対して返還の依頼をおこないました。そして、2024年3月14日計 20点の文化財が故郷沖縄県へと戻って来ることとなりました。

今回返還された文化財の内訳は、国王の後絵と考えられる絵画資料計4点、地図1点、陶磁器・金属器・木製品計15点となっています。

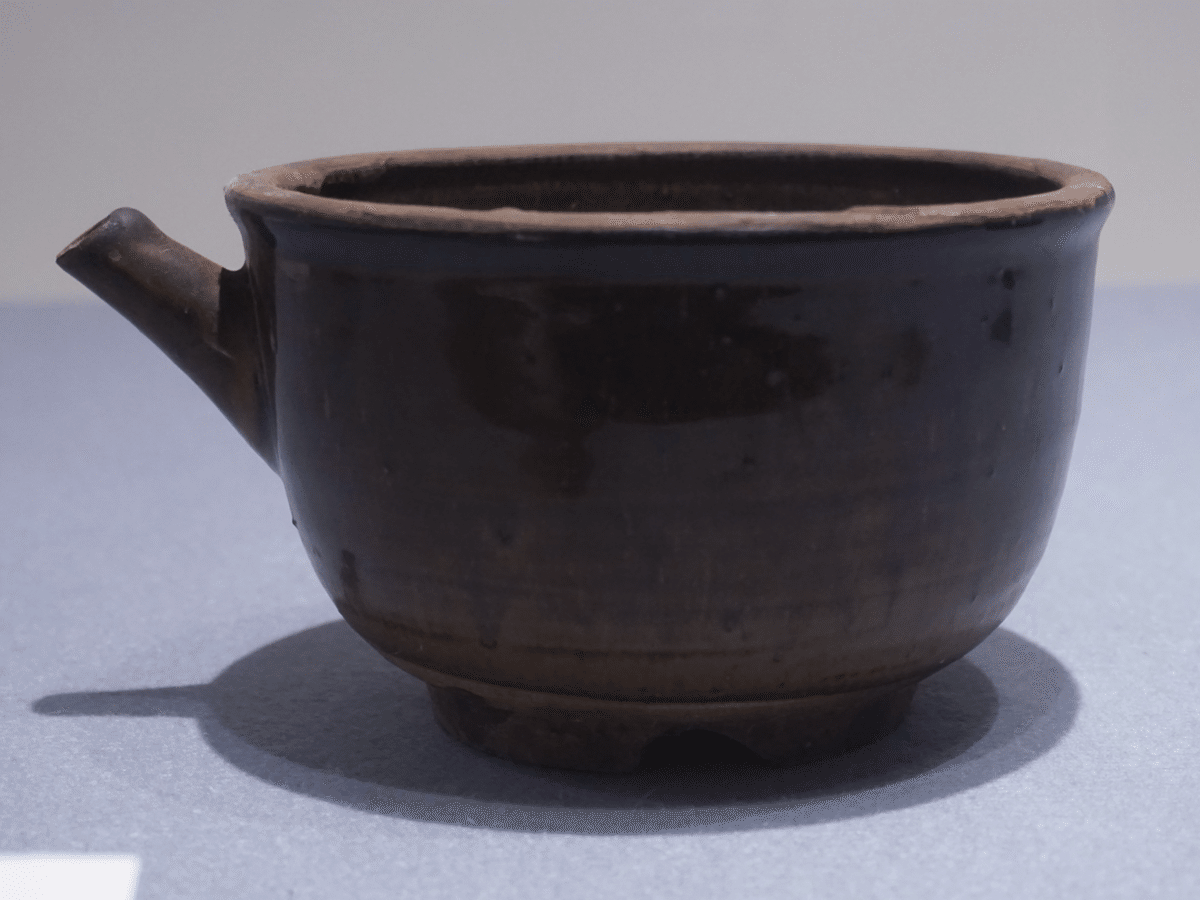

陶磁器・金属器・木製品については、首里近辺から持ち出された文化財と見られます。これらは古くとも19世紀半ば頃のものと考えられますが、1879年の沖縄県設置前後から戦前にかけての生活の様子が窺える貴重な資料群となっています。

返還された工芸品

返還されてからの調査で分かったこともあった様です。

展示解説会では、王家の一つである松山御殿にあった焼物も含まれると紹介されていました!

また、全てが沖縄製のものではなく、日本や中国製の物も混ざっている可能性があるようです😳

底面に松山御殿(尚泰王の4男・尚順)の墨書あり

※解説会の中で、蓮ではなく牡丹と訂正あり

※解説会の中で、蓮ではなく牡丹と訂正あり

身:高さ5.0cm、直径9.0cm)

身:高さ11.5cm、直径11.2cm)

返還された地図

八重山諸島の地図は、碇のマークがあるため明治以降のものではないかとのことでした。

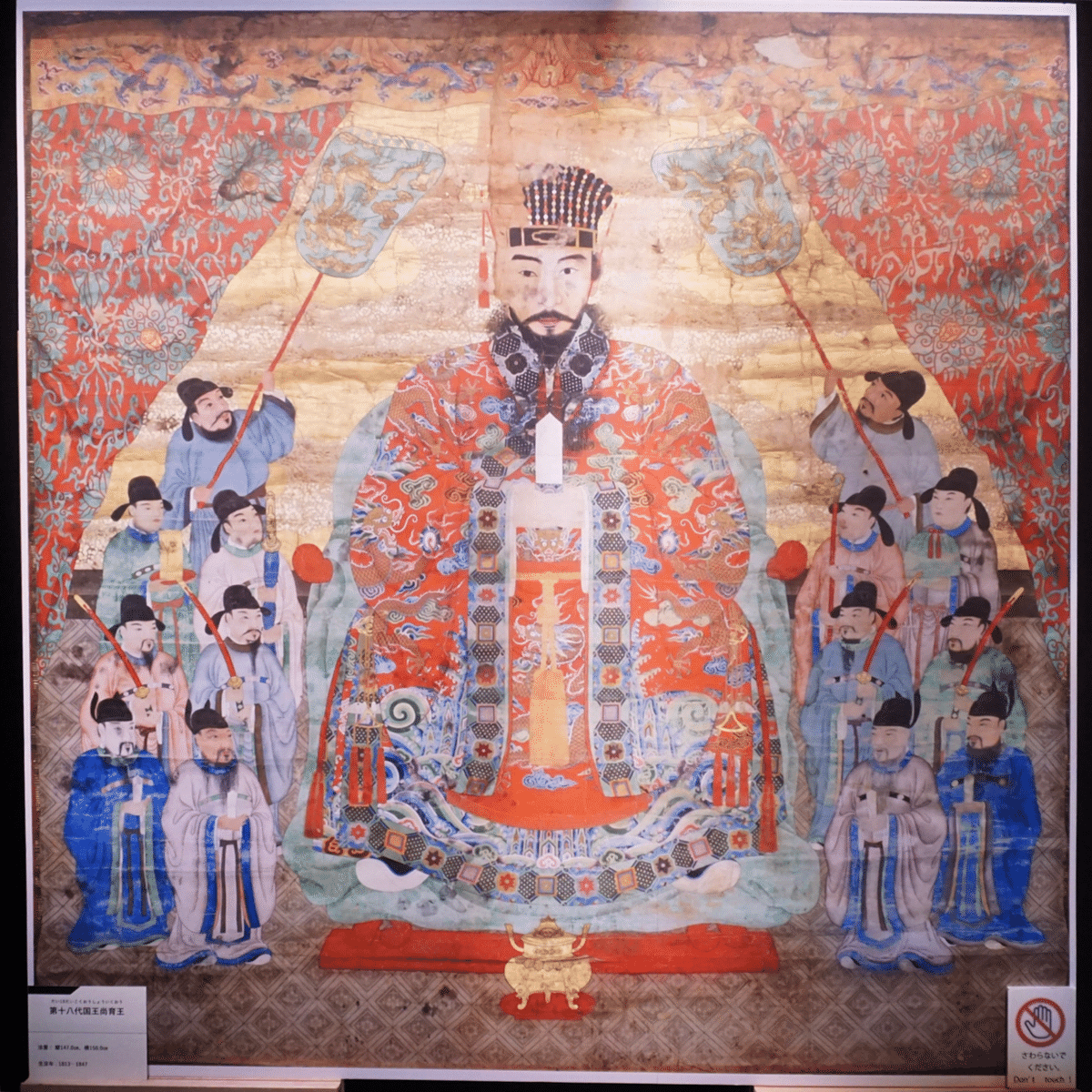

返還された御後絵

状態はどれも悪いらしくパネル展示ですが、カラーで、しかも原寸大での出力なので、その大きさや鮮やかさを体感することができました!

これまで鎌倉芳太郎先生が撮影した白黒写真でのみ御後絵の事を知る術はありませんでしたが、大きな進歩と言えるでしょう。

鎌倉先生が撮影していた尚敬王と尚育王とは別に、撮影されていなかった2つの御後絵の存在も明らかになりました。

琉球美術史における世紀の大発見です!

その内の1つは、軸に「尚清様」とあることから、第二尚氏時代4代国王の尚清王であることが分かったそうです。

(残念ながら写真撮影が大変だったようで、このパネルだけピンボケしてました…笑。担当者も解説会で申し訳なさそうにしてましたが、雰囲気を知れるだけでも満足です!)

もう1つについては様々議論があるようですが、今後の調査で明らかにしていきたいそうです!

今月中には修理の委員会も開催される予定で、修理には時間がかなりかかるようですが、いつか本物を見られる日が来るそうです!

(左):縦109cm、横39.0cm

(中):縦97.6cm、横30.7cm

(右):縦67.5cm、横36.5cm

御後絵とは、国王の肖像画を示す言葉で、首里の言葉で“Ugui”と発音されます。

琉球王国時代の文献資料には、国王の肖像画を指す言葉として、「街後影」、「尊遺像」、「寿影」といった語句の使用も確認されますが、その語源についてははっきりとしていません。

文献資料からその存在を確認できるのは、第二尚氏王統の国王・王世子の肖像画です。古くは、国王の菩提寺であった円覚寺御照堂に壁画として描かれていたと伝わっています。

18世紀初頭に壁画から軸物に仕立て直されると、その後は劣化と焼失に備えるため、幾度も描き替えがおこなわれたことが文献資料から確認できます。

御後絵はこれまで、戦前に鎌倉芳太郎氏によってガラス乾板写真として撮影された11点の白黒写真でのみ、その存在が確認されていました。

鎌倉氏によって撮影された白黒写真をもとに多くの研究者が御後絵に関する研究をおこなってきましたが、現物が返還されたことにより、更なる研究の進展が期待されます。

返還された後絵4点については、戦時中に受けたと考えられる破損や経年による劣化のため、適確な保存修復が必要な状態となっています。

沖縄県は、これから有識者による「返還文化財保存修復検討委員会」を設置し、御後絵の保存修復に向けた取り組みを実施してまいります。

2024.5.11(sat)