子どもの食事中の悩み この解決方法はどうかな?

サキヨミ

発達に特性があるお子さんは、生活上色々な行為が困難なことがある。

年齢や発達レベルとの関連性があり、発達レベルとの関連がより強い。

感覚特性に配慮しながら、身辺自立を強化しよう。

前回の記事でも書いたように、発達に特性のあるお子さんは、食事の場面で、苦手は感覚があったり、しっかり噛めなかったり、とても大変な思いをしています。お母さん方も悩みが尽きないでしょう。

今回は食事の、特に食事中の行動について論文をもとに解説したいと思います。

生活の中の不適切な行動

1.行動

下の図のように、食事中にも関わらず、『歩き回る』『ガタガタさせる』『物を取る』行為が多いようです。この『ガタガタさせる』『物を取る』行為においては、成長して年齢が大きくなれば改善するわけではなく、どのくらい発達しているか、発達レベルに大きく左右され、重度であるほど不適切な行動が出てくるようです。

2.食べる

実際の食べ方においては、『1品食べ』『詰め込み』『丸飲み』が多く、幼稚園の年長さん~小学校3年生くらいまでがよく起きています。その後は少なくなって、食べる事への不適切な行動は減っています。

3.感覚

前回の記事のように、食事の時にも感覚の偏りはありますが、その他にも感覚の特性があります。特に『嫌いな触覚』『好きな触覚』『嫌いな音』が生活上の課題となっているようです。

『好きな触覚』『嫌いな音』は、年齢や発達レベルによって左右されますが、『嫌いな触覚』については、年齢にも、発達レベルにも対応しておらず、どんなに成長しても、嫌いなものは嫌いであることが分かります。

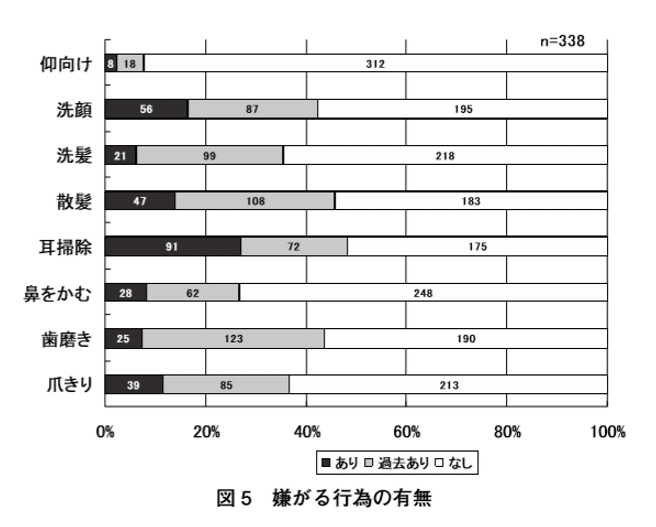

4.嫌がる行為

『3.感覚』と関連してきそうですが、生活上で苦手な行為もあります。『耳掃除』『洗顔』『散髪』がその上位を占めています。特に『耳掃除』においては、年齢の要因と発達レベルの要因の両方が関係しており、特に注意が必要になります。

どうしたら良いの?

食事の時の不適切な行動は、年齢と関係していることは少なく、どちらかというと、発達レベルと関係していることが、今回の論文で分かりました。大きくなればできるだろう、ではなく身辺自立を促していく事が、何よりも大切であることが分かります。

感覚の特性や嫌がる行為についても、発達レベルが高いお子さんの方が、低いお子さんよりも数が少ない傾向にあるため、こちらにおいてもやはり身辺自立を促していく方が良いのではないかと思います。

まとめ

日常生活において、自立できることが増えると言う事は、様々な効果があるんですね。ついつい感覚過敏があると、感覚過敏に対して練習をしたくなりますが、そうではないことが、今回改めて分かりました。

お子さんがしている練習が、日常生活の何に役立つのか、お子さんにとってどんな意味があるのか、考え直す良い機会になりましたね。