「社会から価値観の再生産をなくしたい」~知のブローカーから知の創造者へ~ 【アキラの人物評 vol.1】

さて、遂に始まった「晃が明らかにする●●さんの本質」シリーズ。第一弾は僕にnoteを書くきっかけをくれた、三浦將太(みうらしょうた)さん。

【晃との出会い】

彼との出会いは、2016年。人事仲間の紹介でお会いしました。その時から「おお!めっちゃイケてる人だなー」という感覚を冒頭から与えてくれました。

そして、僕がEightでやっていた新規事業の最初のクライアントになってくれたのも彼。会社から申込書を持って、21時頃にタクシーでオフィスに伺ったのは本当に良い思い出です。感動。

【この記事の狙い】

今回のnote狙いですが

「変態が傑物を解体すると、どうなるのか?自分にしか切れない視点で解体しちゃう」

的な。これです。これですよね。かっこいい話だけでない、砕けた話だけでない、読んでて面白くてタメになる解体新書。西村玄白による、イケてる被験者の徹底解剖です。そして、そこから読者の方に

「新しい視点や気づき、そして『やっべぇ、もっと気合い入れて毎日生きよう』という焦燥感」

を提供したい。そう思っています。結論、俺の大好きな人を紹介したいっていう根源的な欲求があるんですがね。

【index(目次的な)】

1、そもそも、三浦將太とは何者か(単なるイケメンではない)

2、三浦將太を構成するもの(解体新書っぽい)

3、しょーた君が目指す世界

4、彼とのディスカッションからの気づき

の四章構成で行こうと思います。なんか、いきなり大作の香りが(笑)

【序論】

三浦將太(みうらしょうた)、略してMS。かのIT業界の巨人と奇しくも同じ略称を持つこの男。未来のビ〇ゲイツになるかもしれない、そのスケールの大きさと、等身大に悩む29歳の姿から得れる多くの気づきとは。

「自分自身はまだ何者でもないし、このインタビュー自体『俺なんかがおこがましいなって』いう気持ちが強いんですよね。」

そう語る三浦さん。そんな謙虚な彼から感じるのは、ビジネスとアカデミアのコラボレーションの大きな可能性。そして、彼が唾棄する「知のブローカー」とは。必見です。

【本論 Part1】

「そもそも、三浦將太とは何者か(単なるイケメンではないのか)」

まずは三浦將太なる人物の過去を少し覗いてみましょう。

(フロムスクラッチ社 オフィシャルHPより)

【幼少期~】

サッカーに明け暮れた子供時代から大学時代。全国大会に出たり、国体選抜や海外遠征に選ばれるほどの実力の持ち主。当時を振り返る時、楽しさと挫折の記憶が交じり合った複雑な表情を見せます。

「自分にとって、サッカーが全てでした。物心ついたときから、自分はサッカー選手になることを信じていたし、本気でなれると思っていました。サッカーをしていることが自分のアイデンティティだったんです。だけど、怪我を繰り返し、プロへの道を断念せざるを得なかったとき、自分のアイデンティティが一気に消失していったことが手に取るようにわかりました」

おお、小さい頃に大きな挫折を経験しているんですね。自分も高校生の時に大病を患って、「命の終わりを突き付けられる」経験をした時に価値観が変わったことを思い出します。

サッカーをしていない、プロを目指さない自分には何も残らない気がして、社会にとって無価値な人間なんだという自己認識を突きつけられました。ただ、ここで唯一の救いだったのが戦うことをやめなかったことだと思っています。

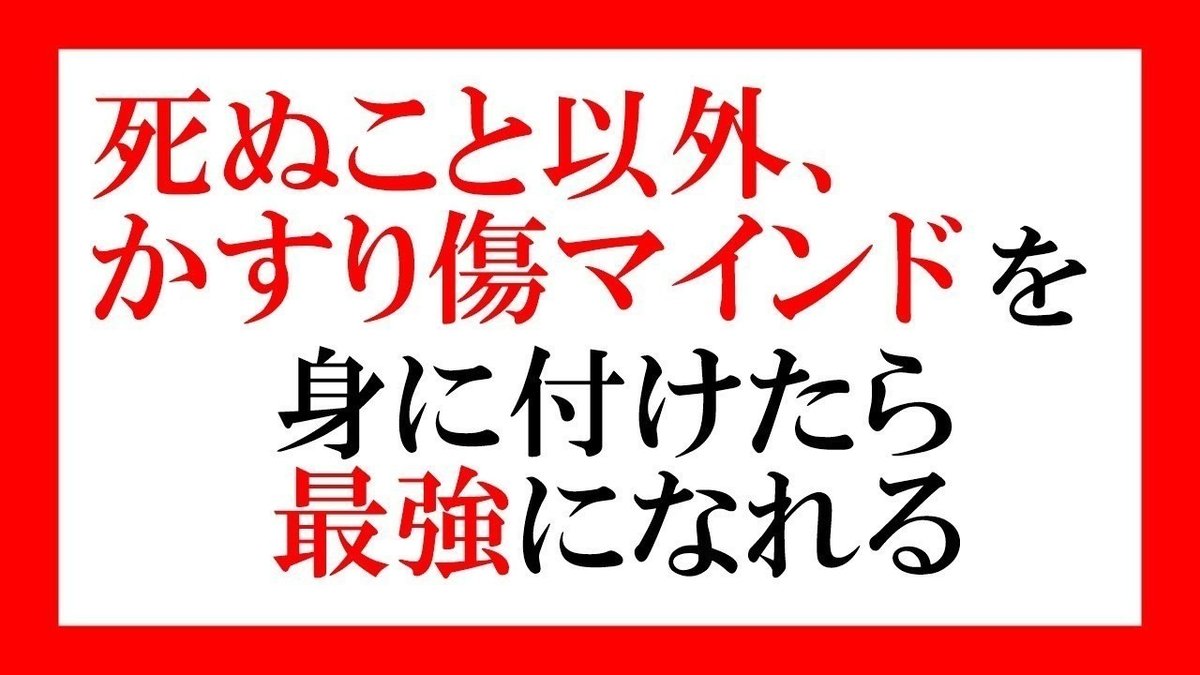

何もない自分が何者かになるために、もう一度サッカー以外の領域でも、死ぬほど努力をすれば、また自分のアイデンティティをつくることができるんじゃないか。そう思って、まずはビジネス界でパフォーマンスを残すための努力をはじめました。サッカー諦めたときの悔しさや惨めさと比較すれば、それ以降の人生で襲ってくる苦難は全てかすり傷程度だと思っていたので、とにかく努力してサッカー以外の領域でも活躍していこうと考えていました。

なるほど。最近思うんですけど「かすり傷の基準が高い人」がビジネス界でも成果を出しているなと。傷がついたことに気づかない鈍感な人はダメですけどね。

【大学生~現在】

サッカーで大きな挫折を知った彼は、その後、船井総合研究所に進み、リクルートマーケティングパートナーズ、そして2015年にb→dashというSaasを開発するフロムスクラッチに入社。今は執行役員 CMOとしてマーケティング、人事なども管掌されています。

また、2018年より東京大学大学院 学際情報学府 情報学環にて、社会心理学・社会情報学を専攻。ビジネスとアカデミアという高度な二足の草鞋を履いています。

ぶっちゃけ、みなさん「挫折は経験したかもしれないけど、イケメンだし、順風満帆じゃん」と思ったでしょう。自分も最初そう思いました。でも、実態はそうではないみたいです。

「昔からどこか求められているキャラを演じている感覚がありました。これは、サッカーをしていた影響が大きいと自己分析しています。評価をされて試合に出るためには、ある種自分を殺して、コーチや監督の期待役割に応え続けていく必要があります。それが加速していって、環境や組織の期待役割を敏感に察知するようになっていったように思います」

期待役割の察知。良い面と悪い面が顕著に分かれる領域ですね。

「傷つきたくない、嫌われたくないと考え、人が期待する言動を選択することも多かったように思います。『今、こうしたら“正解”なんだろうな』と見えてしまい、その“正解”が見えたからにはそこにたどり着こうと考える厄介な子どもでした。今もそのパーソナリティは、そこまで変わっていないと思います」

ほほう。なるほど。ビジネス上の三浦さんを知ってる方は、「傷つきたくない、嫌われたくない」という感覚が彼の根底にあるとは到底思えない人も多いのでは。

「言い換えると、欲望に忠実になれないというか。本当の意味で素を出せない。そんな思いはずっと自分の中にあるように思います。」

三浦さんの根本には「挫折感」や「強烈なメタ認知」にあるようです。メタ認知はポジティブな言葉として使われますが、幼少期からの強烈なメタ認知は、三浦少年の中でなんらかの歯がゆさと違和感を生んでいたのかもしれません。

【本論 Part2】

「三浦將太を構成するもの(解体新書っぽい」

彼を構成するものを西村が解剖すると以下の通り。

インテグリティ(誠実 高潔):彼の大切な価値観

好奇心:彼の強みの源泉。常に物事を興味の対象として捉える

正方形(強迫観念):西村が彼に感じるイメージ。正方形であり、正義を持っており、観念にある種支配されているような。

イケメン:見たまんま。うらやましい。

孤独:知恵者が故の孤独。孤独が故のCreativity。

聖徳太子:彼を有名人に例えると。ミステリアスで、知恵の象徴で。

ディズニーランド:好きなんだって

この分析面白いな。

【本論 Part3】

「しょーた君が目指す世界」

彼が目指す世界観とは、

1、知を創造すること

2、世界を構造化すること

3、価値観の再生産を止めること

【詳しく見ていきます】

この三点のまとめるために丁寧に彼の言葉を見ていきましょう。

「部分的な最適解を見つけ、それを実行していくから、社会は良くならない。社会を構造的にとらえれば、全て連鎖して影響をしあっていることがわかります。部分最適を繰り返した先に理想の社会はなく、構造を認識したうえで全体最適を講じなければならないんです。それなのに、「社会を変える、社会を良くする」ということを、自身のイメージを上げるためや採用活動に利用するための手段として使い、小気味のいい言葉を並べ、部分最適を繰り返す人たちを止めないといけない。

この使命感。パない。

そういった人たちは、ほとんどが”知を創造”せずに、”知を消費“してばかりいる。もしくは、どこかでインプットした知を、都合の良いように解釈・編集を加えて、吹聴するような「知のブローカー」のようなことをしているんです。知のブローカーをしているのに、自分では”知の創造“をしていると勘違いしている人が非常に多い。

こういう人が一般化の限界を簡単に逸脱して、誤った情報や認識を社会にばら撒いてしまっている。”○○の研究でも明らかになっているけど…“という枕言葉をつけて、知ったような口を聞く人のほとんどは、自身の言説に都合の良い部分のみを切り取って他人に伝えている。彼らは、真理を歪ませて伝播するという、とんでもないことをしでかしていることに気づいていない可哀想な人とも言えます。

ぶっちゃけマジで耳が痛いです。西村も知のブローカー歴が長かったと反省しますし、今でもたまにやっちゃいます。三浦さんと話すようになってから、少しでも振り返ることができるようになったのは成長と呼んでよいものだと思っています。

そうではなく、自分は知の創造をしていきたい。そして、知の創造をした先に、新しいソーシャルコンセンサス(社会的認識)を築き、社会の発展に貢献したい。そのために、社会が抱える課題を構造的にとらえ、それを世の共通認識にするためのアジェンダを上げ続けていきたいんです。」

ううむ、深いです。彼自身、もちろん自分を全知全能と思っているわけはなく、彼自身も自分自身が上記のコメントのような存在になってしまっているのではないか、という恐怖心から、アカデミアとビジネスの両方の世界に挑戦しているわけです。

さらに、「価値観の再生産を止める」という文脈を詳しく見ていきましょう。

「“価値観の再生産”がこの世をおかしく、そしてダメにしていると思っています。「自称」識者や小成功者たちが、成功体験を歪んだ言説に変え、どんどん社会にぶちまけていく。そしてネットメディアやSNSが拡散していく。それを日々浴びている人たちは、どうしてもその価値観に毒されていく。

やがて「自分は彼らのように努力していないからダメなんだ」といったように、自尊感情を抑圧するきっかけになる。抑圧された自尊感情は、無意識的に必ず元に戻ろうとする。元に戻すために、自己正当化や他者批判を始める。ネット社会で見られる人の攻撃性の要因の1つはここにある。

なるほど。「攻撃性」は無から生まれているのではなく、価値観の再生産からきているのだと。

「”留学をしたほうがいい” ”起業をしたほうがいい”など、小成功者たちの生存者バイアスにまみれた「○○するべき論」は、どうしても実行できない人たちを確実に苦しめる。努力したくてもできない、頑張りたくても頑張れない、置かれた環境によって思い通りにならない状況を強いられている人がこの社会にはたくさんいるんです。歪んだ価値観が再生産されていくことで、知らず知らずのうちに人を苦しめる。社会が少しずつ蝕まれていく。そうしたことに加担してしまっているかもしれない事実を、もっと多くの人が認識しないといけないんです」

自身の発信に責任を持つということ。ポジショントークを完全に排除することは難しいかもしれないけれど、そうなることへの畏怖を持ち続けることの大切さ。

当然、能力やパブリックパワーがある人ほど、言葉を選ばないといけない。自身の成功体験や言説を、無邪気に発信することで、それを受けた人たちを苦しめることになるかもしれない。特に生存者バイアスにまみれた人間の情報発信と、それを助長しうるメディアやSNSという共犯者を一刻も早く止めないといけないと思ってます。」

「ノブレスオブリージュ(noblesse oblige)」というのはこういう事なのかもしれません。情報網が発達した現代においての新しい「高貴なるものの責任」です。

僕自身がnoteを書くきっかけになったのは、こういった三浦さんの正義感が溢れる言葉からです。自分自身がこういった価値観の再生産に加担しがちだったと反省していたし、そういった世界に違和感を少し感じていました。

成功や幸せの形はそれぞれであり、誰かの影響で決めるものではないはず。しかし、現在の世界は多くの情報が溢れているし、メディアが拡散しやすい情報や強い言葉が並んでいます。特定少数の三浦さんのような感性の持ち主が、自らの知恵と労力を使って世の中にアプローチを始めているのだなと感動したことを覚えています。

そう、謙虚でありながら、大きなものに立ち向かっていく姿に単純に心震えたのです。

【本論 Part4】

三浦さんのインタビューからの気づき

三浦さんとのインタビューを経て、自分自身がやりたいことが見えてきた気がしています。それは、下記の二点です

・こういった「決意をした人たち」の声を世の中に届けていくこと

・人事という仕事を通じて人が「決意する瞬間」を多く生み出すこと

三浦さんや私の知人の「決意をした人たち」は決して断定的に物事を語りません。三浦さんの言葉を借りるのであれば、アジェンダを世の中に提起していく存在です。そういった存在を僕というフィルターを通じて、世の中に紹介していくことができれば幸せだなと思います。

また、三浦さんにしても元々今の「決意」に至っていたわけではありません。自分自身の思考や行動から得た気づき、周りからの刺激があって決意するのです。であれば、自分自身が未来の三浦さんの「決意の触媒」になりたいと考えました。もちろんその前提として自分自身が強く決意していることが必要であるので自己鍛錬、精進しつつ、多くの人にきっかけや刺激を与えていける存在になろうと強く思います。

【最後に】

三浦さんを漢字一文字で表すならば

「鋭」

です。「鋭い」「精鋭」「鋭気」「先鋭的」「鋭敏」などなど。突き抜けていく、そんな彼のイメージをこの漢字から感じるのです。

みんなも「鋭く」生きていきたいものですね。