90sテクノ・電気グルーヴ~Prodigyの衝撃

今回は90年代に私がハマってよく聴いてたテクノミュージックについて!

(ここでいうテクノは90年代のエレクトロニックミュージック全般の広い意味でのテクノです)

前に書いた記事の通り80年代はニューウェーヴ・ポストパンクやナゴムレコード等を好んで聴いてた訳ですが80年代の終わり頃にクラブミュージックが流行りだして自分が聴いてたようなニューウェーヴのアーティスト達もハウスやヒップホップ等に接近していったので自然の流れでちょっとクラブミュージックに興味を持ち始めていました。

そんな中、ナゴムレコードの人気バンド「人生」が解散して新たに「電気グルーヴ」を結成したのは一大事件でした!

電気グルーヴ

1989年(平成元年!)12月に新宿ロフトで行った東京での初ライヴ(その前に大阪でデビューライブをやってたそうです)を観にいったのですが、その変貌ぶりに正直かなり驚かされました。

まず卓球さんのファッションがそれまで逆毛立てたパンクっぽい髪型にピエロみたいな白塗りだったのが、茶髪でややロン毛になってて派手な柄の短パンにTシャツ、パーカーでキャップ被ってスニーカー履いて、えらくストリートっぽい印象でした。

登場するときいきなりスケボー乗ってたような記憶があるんだけど、そこはちょっと定かじゃないです。一緒に観に行ってた妻(当時はまだ妻じゃないけど)もよく憶えてないとのこと。(この日観てた方いたら教えて下さい)

で、サンプリングを多用したヒップホップっぽいトラックでなんと歌はラップ!人生の頃にも「ラップdeオババ」なんて曲やってましたがまさか本格的にラップやるとは正直かなり驚きました。

当時ラップは、いとうせいこうさんぐらいしか聴いたことなかったのですが、そんなに拒否反応はなくて「これはこれで面白いかも~!」という感じでしたね。

この頃の電気は打ち込みのトラックに卓球さんと瀧さんのツインボーカル、人生のメンバーだった耳夫さんがギターでシンセ、DJ(スクラッチ)もいてハウスとかテクノと言うよりヒップホップとロックの融合したPop Will Eat ItselfやJesus Jonesみたいな印象でした。

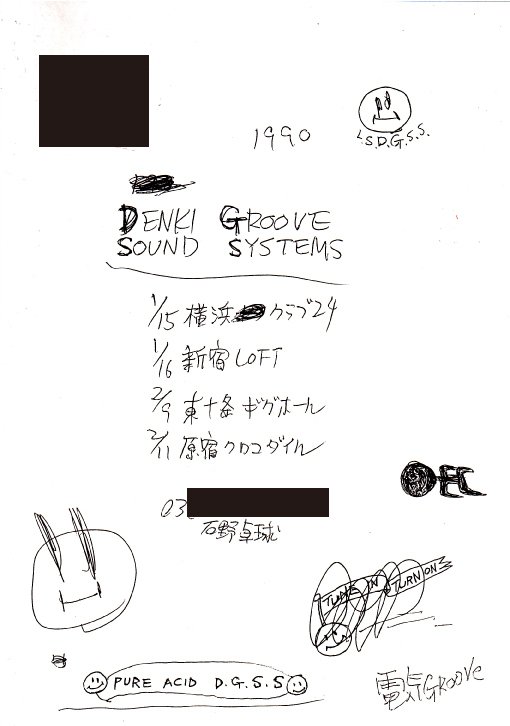

そういえばこの頃「DENKI GROOVE SOUND SYSTEMS、略してDGSS」と言ってたんですが(チラシにも書いてある)正式名称だったのかは不明です。

人生から電気への大変身に私もかなり影響受けて、それまで細いブラックジーンズに安全靴のパンクっぽいファッションだったのが短パン、Tシャツ、スニーカーのストリートっぽいファッションに衣替えしました(苦笑)

後々考えると80年代から90年代へ(昭和から平成へ)の大きな転換点となる歴史的なライブを目撃したような気がします!

Liaisons Dangereuses

90'テクノからはちょっとズレますが、「人生」の頃から卓球さんが雑誌やミニコミ誌なんかでおススメしてるレコードは見つけ次第買う、というスタンスだったのでDer Plan、The Residents、Silicon Teens、Andreas Dorau、The Normal等、ジャーマンニューウェーヴや初期テクノポップ等のレコードを中古で探して集めてました。どれもハズレなく面白くてさすが卓球先生なんて思ってたのですが、中でも「Liaisons Dangereuses」というドイツのバンドのレコードが物凄くかっこよくて何度も聴いてました。

81年リリースなので時代的にニューウェーヴ・ポストパンクの頃のバンドなんですが時代を10年先取したような音で後の解説など読むと実際EBM(エレクトロニック・ボディ・ミュージック)やアシッドハウス、デトロイトテクノにも影響与えてたようです。

キックやベースが太くてヤバいです!何語かよくわからないラップもセクシーで最高!

DETROIT TECHNO

そんな頃、レコード屋で気になるジャケのレコードを発見しました!

ジャケに大きくTECHNOと書かれた2枚組のオムニバスアルバムでDETOROITとも書かれていましたがとりあえずよくわからないけどテクノらしいから買ってみました。

当時はまだ「ハウス」はクラブミュージックで「テクノ」はYMOやクラフトワークみたいな音楽という認識だったので、このレコードを聴いたときに「これテクノなの?ハウスとどう違うの??」って感じで困惑しましたが、歌が入ってなくて剥き出しのTR909や808の無機質なリズムとアナログシンセのシーケンスに「なんか解らないけど無骨な感じがかっこいい!」という印象でした。

後々ライターの野田努さんなんかが雑誌で詳しく解説してたので、海外では今まで自分がテクノと思ってた音楽はエレクトロポップであったりシンセポップというくくりで、このレコードの「デトロイトテクノ」はアシッドハウスの影響を受けた新しいダンスミュージックなのだと理解しました。

よくよく見ると副題に「The New Dance Sound of Detoroit!」って書いてますしね。

当時は「テクノハウス」なんて言い方もされててテクノとハウスが一緒くたにされてた感じもしますが今聴くとやっぱり機械的で「テクノ」という呼称がぴったりな音楽だと思います。

808STATE

私が本格的にクラブミュージックとしてのテクノを聴くようになったのは90年頃、イギリス・マンチェスターの「808STATE」というグループの出現からで、この人達の曲がニューウェーヴとも親和性が高く私のようにニューウェーヴからテクノに流れるきっかけになった人も多かったんじゃないかと思います。

この曲なんかはいきなりギターのノイズから入るしリフもロック的なダイナミズムがあってハードコアテクノの走りともいえる音ですね。

808STATEはアナログシンセの使い方やリズムのプログラミングなど凝りに凝っててハウスには抵抗あった従来のテクノポップ(シンセポップ)好きだった層にも受け入れられていた印象があります。

今聴くと808は曲展開も音数も多くてテクノの中でもかなり個性的なグループでしたね。似たようなのやってる人も後々あまり見かけないし。

The Shamen

808STATE以上にニューウェーヴとクラブミュージックの架け橋になったんじゃないかと思うのが「The Shamen」というイギリスのバンドだと思います。

元々普通のバンドだったのが90年頃からテクノのトラックに歌が入る形になって雰囲気的にNew OrderやDepeche Modeなんか好きな人にも聴きやすかったと思います。

テクノで歌モノという所は電気グルーヴと近い立ち位置だったのではと思いますがどうなんでしょう?

LFO

LFOも808STATEやShamenと同時期よく聴いてました。

重低音のベース、アナログシンセのシーケンスがかっこよくて808やShamenより音数少なくて曲展開も少ないミニマルでシンプルな作りですが、その分ダイレクトに伝わる快楽性があって大好きでした。

Meat Beat Manifesto

EBMやインダストリアルの系譜で紹介されていた「Meat Beat Manifesto」はサンプリングとブレイクビーツで構築した分厚い音とグルーヴ感で他のEBM、インダストリアル系とは異質な存在感がありました。

ラップも入ってスタイル的にはHIPHOPなんですが全体にハイブリッドな感覚で後のProdigyやChemical Brothersにもかなり影響与えたと思います。

自分も初めてサンプラー買ったときにMeat Beat Manifestoはかなり参考にしました。

テクノポップの逆襲

70年代末期から80年代初期に「テクノポップ」として脚光を浴びたKraftwerk、P-MODEL、YMOがこの頃、立て続けに新作をリリースしました。

Kraftwerkが91年にそれまでの曲をこの時代のテクノ・ハウス風にアレンジしたアルバム「THE MIX」をリリースし、88年に凍結(活動休止)していたP-MODELは91年に解凍(活動再開)して翌92年に新作アルバム「P-MODEL」をリリース、83年に「散開」(解散)したYMOは93年に「再生」(再結成)しアルバム「テクノドン」をリリースしました。

3バンドともそれぞれの形で新時代のテクノへの回答をしているように感じられて、その心意気がとても嬉しかったです。

特にP-MODELはクラブミュージックに全く迎合することなく、かといって80'テクノポップのリバイバルでもない独自の新しい「テクノ」を追求する姿がかっこよかったです。

T99

私は当時、打ち込みテクノユニットのライブが好きで所謂DJのみのクラブやディスコというものにはあまり興味なくてほとんど行ったことなかったのですが、この時期ライブハウスでもクラブ系のイベントが盛んにおこなわれるようになっていて、それまで普通の生バンドばっかりだったのが打ち込みユニットが大幅に増えてきた時期でもありました。

私が観に行ってたライブハウスのテクノ系イベントでも打ち込みテクノユニットのライブとDJが並列で出演していて新しい波が起こってる感じがしました。

そんな中でDJでよくかかっていたのが「T99」というベルギーのグループで、最初聴いたときに同じベルギーのFront242なんかのEBMやNew Beatにブレイクビーツ入ったような印象でオーケストラヒットを大胆に使ったリフなど808STATE以上にロック的で「ハードコアテクノ」とか「レイヴ」という言葉を私が初めて聞いたのもT99辺りからでした。

曲聴いてもらえればお解かりと思いますが、日本ではよくバブル期を象徴する場面なんかで出てくるジュリアナ東京でかかってたようなテクノの始祖ですね。(実際にはこの時期には既にバブルは終わってたらしいですが)

このT99の所属してたXLレコーディングスというレーベルがこの当時ハードコアテクノのコンピレーションをリリースしていて、エイベックスから日本盤も出ていて結構なブームになっていました。

当時は「デステクノ」なんて呼ばれ方もしてましたが日本だけの呼称だったのかその辺はよくわかりません。

T99の後に「Anasthasia」と同じような形式の曲作るアーティストが結構多くて、中でもCUBIC22やLA STYLEは特に有名ですね。

とにかくどれも解りやすく踊りやすい!

この頃、SL2、Altan8、Orbitalなんかもよく聴いてました。

この辺のアーティストは作家性高くて惹かれました。

そして何といってもProdigyの出現は大きかったですね!

The Prodigy

私が初めてProdigy聴いたのは深夜に放送していたBeatUKというイギリスのヒットチャートを紹介する番組で「Out Of Space」を見たのが最初だったと思います。これが物凄い衝撃的で、それまでのテクノと比べて(当時としては)滅茶苦茶BPM速くてヤバいもの聴いたという感覚ですぐにCDを買いに走りました。

92年リリースの1stアルバム「Exprience」を聴いたところスピード感、サンプリングの使い方、それまでのテクノになかった曲展開等等とにかくアイディア豊富でどの曲もハズレなくかっこいいという超名盤でした!

滅茶苦茶マニアックなのに大衆性も高くて実際普段テクノ聴かないような人に聴かせても「これは面白い!」という声が多かったです。

つづいて1994年にリリースされた2ndアルバム「Music for the Jilted Generation」はギターをサンプリングしたロック的なアプローチの曲が多くなってビッグビート、デジタルロックのブームの先駆けになったアルバムでこれもかなりよく聴きました。

この後96年に「Firestarter」「Breathe」という2枚のシングルがでて爆発的にヒットしてProdigyは完全に新たな時代のロックスターになった感じがしました。この2曲は革新的でテクノとロックの高次元での融合がなされたという印象でした。

従来のテクノファンだけでなくミクスチャー系やインダストリアル系のバンドのファンにも絶大な人気を誇ってました。

それまではトラック+ダンサー+MCのダンスグループという印象だったのがボーカル+トラックにライブでは生ギターとドラムも入ってロックバンドっぽくなりキースがカリスマ的なスターになった感じがして初期からのファンには嬉しい反面、人気出過ぎて若干の寂しさもありました。

この頃、Chemical BrothersやUnderworldも同じようなくくり(実際の音は全然違うのですが)で大ヒットしてて「デジタルロック」と呼ばれて一大ブームになっていました。(Chemical Brothers、ProdigyはBig Beatというジャンル分けされてましたが)

当時、自分の周りのバンドマンの間でもこの辺はかなり人気あってブレイクビーツやサンプラー導入するバンドが一気に増えた印象があります。

満を持して97年にリリースされたProdigyの3rdアルバム「The Fat of the Land」(有名な蟹ジャケのやつ)は世界的大ヒット作となりましたが自分はこの頃にはAtari Teenage Riotを中心としたデジタルハードコアに目が行ってたのでProdigyにはかつて程の思い入れはなくなっていました。

しかし今現在でも私の作曲においてProdigyの影響は絶大で所々にProdigyの影が出てしまうのも事実です。

実は結構歳いってからですが同じ世代のバンドマンの友人達と「TheくそGIGY」というカバーバンドなんかもやってたりします(笑)

ロッテルダムテクノ

所謂オランダ発祥のガバのことですが当時はエイベックスから日本盤も出ていて「ロッテルダムテクノ」として紹介されていました。

当時雑誌なんかで盛んに取り上げられてたので自分も日本盤のコンピ買って聴いてましたが、なんといってもEuromastersのAlles Naar De Kloteという曲のインパクトが絶大でした!粗削りな音、音割れ上等なキック、下品なサンプリングボイス等々これぞ本当の意味でハードコアテクノって感じました。

たまたま見てたテレビドラマで佐野史郎さんがクラブでこの曲で踊り狂うシーンがあって突然の事に大爆笑した憶えがあります(笑)

ロッテルダムテクノ(ガバ)自体にはEuromasters以外はそれほどハマらなかったのですが後年AKIRADEATHでガバのイベント出してもらうようになってから縁が深くなって結構聴くようになりました。

90年代初頭から半ばにかけてのテクノ系はエイベックスやソニーから日本盤も沢山でててかなり贅沢な状況だったと思います。次々と新しい音が出現して本当ワクワクしました!

自分が実際に曲作るようになったのもこの頃からで、テクノという形式の音楽でなかったらここまで長続きしなかったと思っています。

今度は90年代後半、いよいよデジタルハードコアの話など書きたいと思います!!

ではでは!