銀行口座から公益サービスまで、世界各国で進むオープンAPI政策と日本の現在地

以前に当研究所のnoteでもご紹介をしていた各国のオープンAPI政策(オープンバンキング制度を含みます)についてですが、その後EU、米国などでも制度改正や新規導入などの動きがありました。

本稿ではそれらの動きも紹介しつつ、オープンAPI政策の全世界的な状況を、改めて解説したいと思います。

<過去の関連note>

そもそも「オープンバンキング」「オープンAPI」とは?

「オープンバンキング」は、一般的には銀行にある入出金履歴などの金融データに、家計簿サービスや会計サービスなどの外部の別の企業(第三者サービス(※1)と呼ばれる場合が多くあります)がアクセスして取得できる枠組みを指します。

ユーザーの許可の下で、上記第三者サービスを提供する企業が、API(※2)と呼ばれる仕組みを利用して銀行にアクセスを行い、金融データを取得する形が一般的です。さらに銀行に限らず、金融機関等がAPIを利用してデータを外部企業等に提供したり、機能の一部を外部企業等が利用できる仕組みは、総称して「オープンAPI」と呼称されます。

日本では2017年に銀行法が改正され、第三者サービスを提供する事業者に関して「電子決済等代行業」と呼ばれる事業者カテゴリーが整備され、データを取得できる枠組みが整えられました。

この枠組の整備に伴い、当社(株式会社マネーフォワード)も「電子決済等代行業」の登録事業者となり、銀行等へのアクセスを行い、金融を含めた各種のデータを取得しています。

このデータ取得は概ね自動で行われるため、家計簿や会計仕訳帳などへのデータの手入力が不要となることで、ユーザー様に高い利便性を提供できていると考えています。

この様な「オープンバンキング」「オープンAPI」の制度整備によって、より便利で使いやすいサービスが、数多く生まれることが期待されています。その意味では同制度の整備は、ユーザー様が良い体験が得られる世界を創り出すための、極めて重要な「環境整備」でもある、と言えると思います。

各国の状況

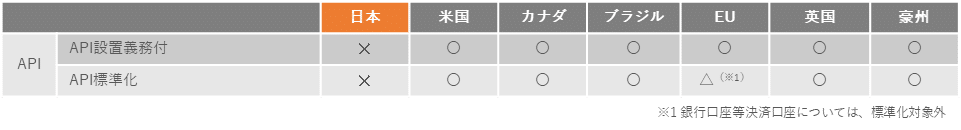

「オープンバンキング」の制度については、過去のnoteでご紹介をしてきたとおり、EU、米国、カナダ等G7の各国で制度を新規に導入、又は改善を行う動きが見られます。それらの状況を取りまとめたのが以下の図です(2024年11月現在)。下図の各項目について、この後の項目で解説します。

アクセス対象の拡大

まず、全体としてはオープンバンキングに端を発したアクセスのオープン化の対象を拡大する傾向が見られます。

当初はオープン「バンキング」の名称のとおり、銀行の決済口座に対してオープン化を義務付ける法制が主流でしたが、各国で導入される新制度では徐々にその対象が拡大されてきています。

現状では、銀行口座に加えて、クレジットカードや電子マネーをアクセス義務付けの対象にする国がほとんどとなってきています。両手段はどちらも市民の実生活を支える日常的な「決済」手段であると見なし、それらに関連するデータはオープン化の対象とするべきである、という各国の政策意図が感じられます。米国では左記の趣旨を、法令文書にも記載しています(※3)。

また、アクセス義務付けの対象を年金、証券、保険といった他の金融商品にも拡大する動きが、カナダ・ブラジル・EU・英国などで見られます。銀行以外の金融業のデータについてもオープン化の対象とする動きは、アクセス対象が金融データ一般に拡大していることから「オープンファイナンス」と呼称されています。特にEUにおいては、包括的に多様な金融データについてオープン化の対象とする規則案(※4)を公表しており、この取組の先導的な役割を担っています。

さらにアクセス義務付けの対象を、金融以外の他のセクターにも拡大する動きがあります。

先駆的にこの動きを取っていたのは豪州で、「消費者データ権利(※5)」という考え方を打ち出し、電力や通信といったセクターの情報も、オープンバンキングと同様の形態で、第三者サービス事業者からのデータ取得を義務付けています(※6)。また、英国も同様の政策を検討しています(※7)。

オープンバンキングから始まったデータアクセスに関する環境整備に関しては、オープンファイナンス、さらに消費者データ権利といった形で、他セクターまでアクセス対象を拡大していく動きが見られるところです。この動きは金融セクターに限らず、今後の日本のデータ政策を考える上でも重要な示唆を与えていると考えられます。

アクセス無償化

第三者サービスの事業者が、銀行・金融機関・その他の事業体からデータを取得する際のアクセスに際して、無償化を法制化している国も多く見られます。

銀行口座・クレジットカード・電子マネーに関しては、G7各国で上記のとおりアクセスの義務付けを行うと共に、無償化が法令で規定されています。APIアクセスの無償化を法制化することにより、第三者サービス事業者としてのFintech企業の参入促進や、事業者間の競争をつうじたより良いサービスの提供により、消費者保護に繋がるといった考え方が背景にありそうです(下記「制度目的」の項を参照)。

なお、EUにおいては以前のnoteでご紹介したとおり、オープンバンキングの対象情報については無償とされていますが、オープンファイナンスの対象情報については、必ずしも無償ではない場合もあり得る、自主規制の枠組み(※8)を導入しようとしています。ただし、アクセス料金の上限について自主規制枠組内で合意ができない場合には当局の仲裁が入るなど、一定の公的部門の関与も残されています。

データへのアクセスに関する無償化法制や料金設定の枠組も、金融分野に限らず今後のデータ政策を考える上で非常に重要なトピックになると考えられ、EUをはじめとする各国の動きを注視する必要がありそうです。

APIの設置義務付けと標準化

APIの設置についても、改めて金融機関等に設置の義務付けを行う国がほとんどとなってきています。

金融機関等へのアクセスについては、上記のAPIを経由する方法に加えて、スクレイピング(※9)と呼ばれる手法も存在します。同手法を利用する場合には、金融機関等のデータを提供する側では特段の設備投資などが不要なため、簡易なアクセス方法として第三者サービス事業が利用する場合があります。ただし、十分な対策を行わない場合はセキュリティ上の課題も懸念されるため、各国とも徐々にスクレイピングを無くしていく方向を模索している状況です。APIによるアクセスはスクレイピングの上位互換的な位置付けであるため、スクレイピングからAPIによるアクセスへの移行を促進するためにも、APIの設置を金融機関等に義務付けるという方向性が各国で打ち出されています。

また、APIについては、各国で国家標準としてデータ仕様等を定める動きが出てきています。

最初にオープンバンキングの制度を導入したEUでは、APIの標準化を強力には行わなかったため、域内で完全な相互接続が難しい状況(第三者サービス事業者と金融機関がお互いに自由に接続できない状況)となっています(※10)。

対照的に、EU離脱前にほぼ同様の法制化を行っていた英国では、同国の競争・消費者庁の指導の下でAPIの標準化も強力に行われ、同国内では200社以上の第三者サービス事業者が生まれる状況となっています(※11)。

こういった事例にも学びながら、米国・カナダ・ニュージーランドなど、新たにオープンバンキングの制度を導入する国では、当初から国家標準を定める動きが見られます。

なお、国家による強制標準ではありますが、実際に仕様などの詳細部分を決定するのは民間団体である場合がほとんどで(※12)、官民連携により、制度について一定の柔軟性も確保しようとする政策意図が感じられます。

制度の理念と政策ツール

EUではデータ政策を考える際の制度の理念として、「データ自体の保護」「競争政策(イノベーション促進策を含みます)」「消費者保護」の三つを例示しています(※13)。

上記三つの理念に沿って、各国のオープンバンキング・ファイナンスの制度について政策目的・政策ツールをプロットしてみると下記の図になります。各国とも政策目的・政策ツールをどれか一つの理念だけに集中はしていませんが、ある程度のウェイトを置きながら制度設計を行っています。概観すると欧州ではデータ保護、英国・豪州では金融機関間の競争促進(新規Fintech事業者の参入によるイノベーション促進を含みます)といった視点が重視されていると考えられます。

オープンバンキング・ファイナンスで採用されている政策ツールの分類

また、直近でオープンバンキング・ファイナンスの法制度を導入した米国やカナダでは、制度を消費者保護の所管省庁が担当しているということもあり、消費者保護的な性質が強めに打ち出されていると考えられます。

米国:消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau: CFPB)

カナダ:金融消費者庁(Financial Consumer Agency)

各国の法令の前文や目的等にも、消費者保護や消費者厚生の向上が謳われており、オープンバンキング・ファイナンスの制度導入の理念として、消費者保護的な観点が多く含まれる形に変化してきていることも考えられます。

なお、日本における消費者政策の新しい動きについては、下記noteでもご紹介をしています。

進化論的な観点

国家主権の原則に基づき、法制度はそれぞれの国の実情に合わせて新規に作成され、改良され、場合によっては廃止されるなどが行われながら進化を遂げていきます。

オープンバンキング・ファイナンスの制度についても、各国の置かれている経済状況、決済システムのインフラの状況、ステークホルダー(特に金融機関や近年ではプラットフォーマー)の寡占状況、商慣習などはそれぞれの国で異なりますし、制度導入の理念についても上記のとおり、各国によってウェイトの置き方も異なります。

しかし、各国を横並びで比較するとアクセス対象の拡大や、API標準化などについては一定の共通した傾向も見られます。オープンバンキング・ファイナンスに関しては、各国がそれぞれに試行錯誤的なトライアルを行いながら制度の改善を行い、エコシステム形成を図っている状況にあり、それぞれの国で進化を遂げている状況とも考えられますが、その中で一定の共通した傾向が見られることは、注目すべき点ではないかと考えます。

日本では銀行法が2017年に改正され、銀行と電子決済等代行業者がAPI連携を行うための枠組自体は、国際的に見ても比較的早期に整えられていたところです。しかしながらその後、EU・米国をはじめとする各国が制度を深化・拡大・改善していく継続的な取組を行い、一定の共通した傾向を有しながら日本より進化した法体系に移行しつつあることを踏まえて、本邦の制度も次のフェーズへの変化が既に求められているのではないでしょうか。

脚注

※1 第三者サービス:海外ではTPP(Third Party Provider)等と呼称される。

※2 API:Application Programming Interfaceの略。異なるシステムやWebサービス間を連携させる際に必要となる窓口機能。

※3 米国消費者金融保護局が公表した最終規則の説明文書(P60)には「In the proposed rule, the CFPB discussed how payment data from these products and services support common beneficial consumer use cases today, ・・(規則案では、CFPBはこれらの商品やサービスからの支払いデータが、・・今日の一般的な有益な消費者のユースケースをどのようにサポートしているかについて議論しました。)」「Regulation Z credit cards are increasingly used as payment devices for everyday expenses, ・・(規則Zのクレジットカードは、日常の出費の支払い手段としてますます使用されており、・・)」という記載があり、クレジットカードが日常的な「決済」手段の一つとして認識されていることが分かる。

※4 欧州では金融データアクセス規則(FIDA:Financial Data Access Regulation)の案を2023年6月に公表している。

※5 消費者データ権利:CDR(Consumer Data Right)

※6 豪州では通信・年金等のセクターへの拡大は一時停止中(2024年11月現在)。

※7 「データ保護及びデジタル情報法案(Data Protection and Digital Information Bill)」を英国議会で審議していた(同国の政権交代により、法案は一時取り下げ)。また、同法案に沿う内容で「スマートデータロードマップ(Smart Data Roadmap)」も同国ビジネス・貿易省から公表されている。

※8 スキーム(Scheme):EUが金融データアクセス規則で構築しようとしている自主規制枠組(こちらのnote記事も参照)。

※9 スクレイピング:インターネット上のウェブサイトからデータを自動的に抽出する技術。当該ウェブサイトへのアクセスのために、アクセス用のID、パスワードなどを第三者サービス事業者側で預かる場合がある。

※10 欧州委員会のPSD2のレビュー報告書(P4)には「Despite the existence of different API standards in the EU the Commission deems it preferable not to impose a new fully standardised EU data access interface(EUにはさまざまなAPI標準が存在するにもかかわらず、 欧州委員会は、完全に標準化された新しいEUデータアクセスインターフェースを課さないことが望ましいと考えます)」「Adapting to a new standard would however be quite costly for the market as a whole.(新しい標準を採用することは、市場全体にとってかなりのコストが生じます。)」という表記があり、銀行に関してはAPI標準が域内で統一されなかったこと、ステークホルダーのコスト負担が大き過ぎることから、再統一を断念したことが記載されている。

※11 英国財務省によるレビュー報告書では、「The decision of the Competition and Markets Authority (CMA) to prioritise the development of secure application programming interfaces (APIs) to a common standard and ・・ has provided significant advantages to the UK’s market.(競争市場庁(CMA)が、共通規格に準拠した安全なアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)の開発や、・・を優先することを決定したことは、英国市場に大きなメリットをもたらした。)」

「The CMA’s Retail Banking Market Investigation Order of 2017 (‘the CMA order’) ・・, with a successful outcome for the sector in opening up competition and benefits for consumers, where some other markets have struggled to develop due to the lack of a common, integrated approach.(2017年のCMAによるリテール・バンキング市場調査命令(「CMA命令」)は、・・・競争の開放と消費者への利益というこのセクターにとって成功の結果をもたらした一方で、他のいくつかの市場では、共通の統合的アプローチが欠如していたため、発展の遅れと苦闘していた。)」

として、標準化のもたらした成果を記述している。

※12 米国、カナダでは民間の標準化団体を政府が認定する形式を採用している。

※13 欧州データ保護監督官(European Data Protection Supervisor)からの報告書「ビッグデータ時代のプライバシーと競争力:デジタル経済におけるデータ保護、競争法、消費者保護の相互作用(2014年3月)」に記載がある。