エコノミスト発表:2024年の世界で最も豊かな国ランキング

エコノミスト誌が7月4日に「The world’s richest countries in 2024」と言う記事を書きました。この記事によると、豊かな国ランキングは国民1人あたりのGDPのみでは不十分と結論づけています。以下記事の抜粋をしますと、

国を富裕国と貧困国に分けるのは難しく、GDP などの指標は人口規模の影響を受けます (一般的に人口が多いほど生産量が多くなります)。しかし、人口のみを調整するだけでは不十分です。ドル建ての一人当たりの所得は、国ごとの物価の違いを考慮していません (たとえば、ビッグマックは、ドルに換算しても場所によって値段が異なります)。また、生産性 (労働時間あたりの総生産量) も考慮されていません。

より完全な状況を把握するために、エコノミスト誌は、一人当たりのドル収入、現地価格調整後の収入(購買力平価、またはpppと呼ばれる)、労働時間当たりの収入という3つの尺度で国をランク付けする必要があります。

という理由になります。

筆者は、エコノミスト誌の有料会員ではないので上記の記事に続く、エコノミスト誌が算出した実際のランキングを見る事ができませんので下記サイトからCSVをダウントートして、エコノミスト誌いう「考慮しなければならない3つの尺度」に基づいた「世界で最も豊かな国ランキンング」を算出してみました。

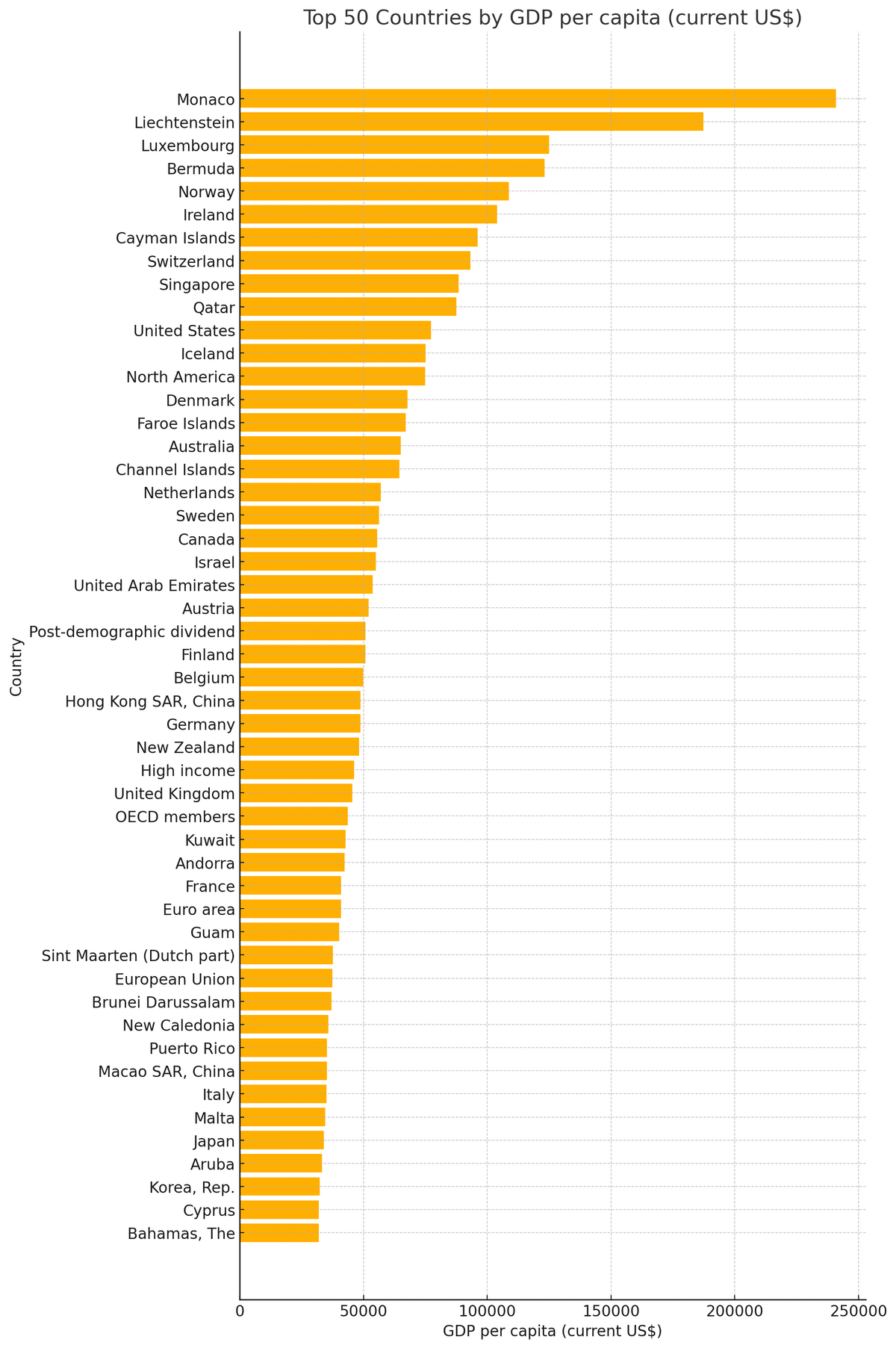

一人当たりのドル収入→GDP per capita (current US$)

現地価格調整後の収入→GDP per capita, PPP

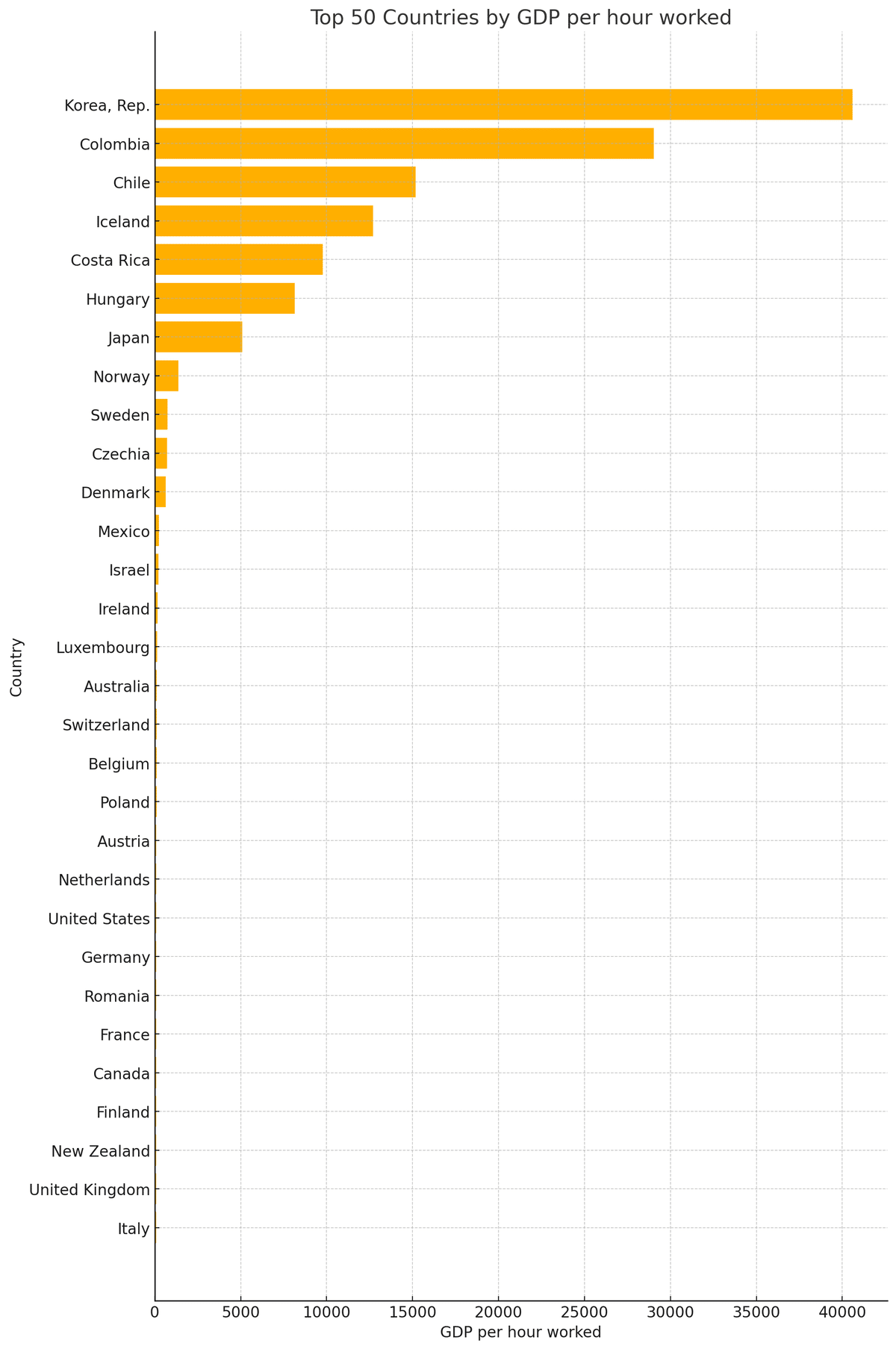

労働時間当たりの収入→OECD GDP per hour worked

ちなみに、エコノミスト誌の記事を見るためのサブスク料金は以下の通りです。

一人当たりのGDPランキング50位日本の順位は?

日本の2023年の一人当たりのGDPは、33,834ドルで45位です。

GDP per capita (current US$)のデータによると、日本の国民一人当たりのGDPは30,000ドルを超えた1992年以降、乱高下をしていますが高止まりをしています。1992年以降安定していると言っても過言で無いのにランキング50位中45位であるということは、世界は急ピッチで裕福になり日本が世界の裕福さにおいて行かれているという事になるでしょう。

購買力平価(ppp)ランキング50位日本の順位は?

日本の2023年の一人当たりのPPPは、33,834国際ドル(注01)で49位です。

これは、他の国と比較して日本の購買力が相対的に低いことを示しています。具体的には、同じ収入でも48位までの国に比べて少ないものしか購入できないということです。

購買力平価(PPP)は、異なる国の経済力を比較するための指標です。具体的には、同じバスケットの財やサービスが各国でどれだけの価格で購入できるかを基準にしています。これは、為替レートの影響を排除し、各国の生活費や物価水準の違いを考慮に入れるために使用されます。例えば、1ドルがアメリカで買える物と同じ物が他国でいくらで買えるかを測定します。これにより、実際の購買力を反映した経済比較が可能となります。

例えば、GDP per capitaが同じであっても、物価水準が高いと実際の購買力は低くなります。したがって、PPPが低いということは、その国の物価が高く、相対的に他国と比較して同じ金額で少ない商品やサービスしか購入できないことを示しています。日本のPPPが49位ということは、日本の物価水準が他国と比較して高いため、同じ収入でも他国に比べて実際の購買力が低いということを反映しています。

ノルウェーでは同じお金で二倍以上のものが買える

日本のPPP36,118国際ドルに対し、二倍に一番近いのPPPを持つ国: ノルウェーの82,630国際ドルです。ノルウェーでは同じお金で倍以上の物が購入できるというわけです。

※注01:国際ドルは、購買力平価(PPP)を基に計算された通貨単位です。これは、同じバスケットの財やサービスが異なる国でどれだけの価格で購入できるかを基準にしています。国際ドルは、各国の物価水準を考慮し、同一の購買力を持つ金額を示します。例えば、1国際ドルはアメリカでの1ドルと同じ購買力を持つように設定されていますが、物価の違いを反映しています。

労働時間当たりの収入ランキング50位日本の順位は?

労働時間当たりの収入が高い場合、その国では同じ時間内に多くの価値が生み出されていることを示します。これは高い労働生産性を意味します。労働生産性の高さは、労働者の技術やスキルの高さ、または企業の設備や技術の高度さを反映している場合が多く、通常、付加価値の高い産業に集中していることが多いです。例えば、技術、金融、専門サービスなどの分野です。

一位の韓国がいかに技術、金融、専門サービスなどの分野において生産性が高いかを物語っています。方や日本は7位に止まっています。

韓国の高生産性の背景

産業構造:

韓国は技術、金融、専門サービスなどの付加価値の高い産業が発達しており、これが高い生産性に寄与しています。特に、サムスンやLGなどの大手電子機器メーカー、現代自動車などの自動車メーカーが技術力を牽引しています。

労働力のスキルと教育:

韓国は教育に対する投資が大きく、高い教育水準を維持しています。これにより、高度なスキルを持つ労働力が多く、技術革新を推進する力となっています。

技術革新と研究開発:

韓国は研究開発(R&D)に対する投資も多く、政府や企業が技術革新を促進するための環境を整えています。これにより、新技術の開発や既存技術の改良が進んでいます。

3つの尺度でランク付けした世界で最も豊かな国ランキング

以下は、一人当たりのドル収入、現地価格調整後の収入(購買力平価、PPP)、および労働時間当たりの収入という3つの尺度を基にしたトップ50の国のランキングです。

ルクセンブルク

アイルランド

ノルウェー

スイス

アイスランド

アメリカ

デンマーク

オランダ

オーストラリア

スウェーデン

韓国

オーストリア

ベルギー

カナダ

ドイツ

フィンランド

イスラエル

イギリス

ニュージーランド

フランス

イタリア

日本

スロベニア

チェコ

スペイン

リトアニア

エストニア

ハンガリー

ポルトガル

ポーランド

ラトビア

スロバキア

チリ

クロアチア

ギリシャ

ルーマニア

コロンビア

ブルガリア

コスタリカ

メキシコ

このランキングは各国の一人当たりのGDP、購買力平価(PPP)、および労働時間当たりの収入の平均スコアに基づいています。22位の日本は先進国という定義に今も止まっていられるのか以下に考察していきます。

先進国の定義と日本の位置

先進国は一般的に高い経済発展、生活水準、技術革新、教育水準などを持つ国とされています。OECD(経済協力開発機構)に加盟する国々は一般的に先進国と見なされています。

経済指標: 1人当たりGDP、一人当たり国民所得、経済成長率など

社会指標: 乳幼児死亡率、平均寿命、識字率、教育水準など

政治指標: 民主主義の成熟度、政治的安定性、法の支配など

これらの指標を総合的に判断し、国際機関等が独自に分類しています。以下の国際機関による先進国分類が行われています。

OECD(経済協力開発機構): 加盟国を先進国と定義。38カ国・地域が加盟。

世界銀行: 高所得国を先進国と定義。1人当たりGNIが12,536米ドル以上(2020年)の38カ国・地域を分類。

IMF(国際通貨基金): 先進国グループ(Advanced Economies)を定義。37カ国・地域を分類。

現在、上記3つの国際機関いずれかに分類されている国・地域は以下の通りです。

OECD加盟国

ヨーロッパ(アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、ドイツ、デンマーク、トルコ、チェコ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリア、ポーランド、ハンガリー、マケドニア、ルクセンブルク、ラトビア、リトアニア、ルーマニア)、北米(アメリカ合衆国、カナダ)、アジア(日本、韓国)、オセアニア(オーストラリア、ニュージーランド)世界銀行の高所得国

上記のOECD加盟国全てとに加えて、イスラエル、キプロス、クウェート、カタール、サウジアラビア、シンガポール、ブルネイ、香港、マカオIMFの先進国グループ

上記のOECD加盟国全てイスラエル、キプロス、サウジアラビア上記以外にも、先進国とみなされる国・地域

台湾(上記3つの国際機関には分類されていないものの、経済水準や社会指標等から先進国とみなされる場合があります)

世界銀行の所得水準による世界銀行グループの国分類分布地図によると、まだ先進国の中には位置しているようです。

今後最も豊かな国ランキングで順位が上がりそうな国と下がりそうな国を考察

過去のデータと現在の傾向を考慮して、今後の豊かさランキングで順位を上げそうな国と下げそうな国について推測することが可能です。以下に、各国の経済成長、技術革新、労働生産性、教育水準などの要因を考慮して分析します。

順位を上げそうな国

韓国:

高い技術力と労働生産性、急速な経済成長。

大規模な研究開発投資と技術革新。

高品質な電子機器、自動車、船舶などを世界に輸出。

アイルランド:

低法人税率により多くの国際企業が進出。

強い技術産業とサービス産業。

経済の柔軟性とイノベーションの推進。

イスラエル:

スタートアップと技術革新の中心地。

大規模な研究開発投資。

教育水準の高さと高度な労働力。

シンガポール:

ビジネスフレンドリーな環境と高い経済自由度。

強力な技術産業と金融セクター。

教育水準の向上と多様な労働力。

順位を下げそうな国

日本:

少子高齢化と人口減少が経済成長の障害。

労働市場の硬直性と生産性の伸び悩み。

技術革新の停滞と競争力の低下。

イタリア:

経済成長の低迷と高い失業率。

労働市場の硬直性と生産性の低さ。

公的債務の増加と政治的安定性の欠如。

フランス:

高い労働コストと労働市場の硬直性。

公的債務の増加と経済成長の鈍化。

政治的な不安定さと改革の停滞。

スペイン:

高い失業率と労働市場の硬直性。

経済成長の低迷と公共債務の増加。

労働生産性の低さと技術革新の停滞。

まとめ

今後の豊かさランキングで順位を上げそうな国は、技術革新や労働生産性、教育水準の向上に力を入れている国々です。一方、順位を下げそうな国は、少子高齢化や労働市場の硬直性、経済成長の停滞などの課題を抱えている国々です。ただし、これらの予測は現在の傾向に基づいたものであり、予期しない変化や政策の転換によって状況が変わる可能性があります。

悲しいですが、移民を受け入れずただ団塊の世代が後期高齢を迎える2025年を来年に控え現状維持に甘んじている日本は「老兵はただ去り行くのみ」という事でしょう。先進国の位置から転落して行くのは2025年からでしょう。