私たちはMリーグ・神域リーグに何を求めているのか?〈後編〉~打牌批判の分類から発生まで~

前編はこちらです。

セオリー外の打牌がもたらす現象

前編では、現代麻雀におけるプレイヤーの上達過程とMリーグ・神域リーグ観戦時の心理状態を書きました。

現代麻雀の上達過程をまとめた表を以下に再掲します。

また、前編で私たちは放送対局に「安心感」と「爽快感」の2つを求めていることを結論部分で指摘しました。

しかし、「安心感」と「爽快感」のどちらに多くの比重を置いているかは、視聴者ひとりひとりで違います。

そこで後編では、前編の結論部分に加え、あえてどちらかの要素に偏重している視聴者を考えることで、どのような現象が起きるのか見ていきましょう。

水色四角で囲った箇所が前編で書いた部分です。

爽快感に偏重している視聴者は、セオリー外の打牌が奇跡を起こすのを期待して観ています。そのため、そうした打牌で失敗しても「そうだよね」といった様子で、何かが感情に表れることはありません。また、対局者の打牌がセオリー通りの画一的なものばかりになるのは望んでおらず、そういった対局には物足りなさを感じます。

ここで問題になるのは、安心感に偏重している視聴者です。

そういった視聴者は、セオリー外の打牌を目撃したときに、以下の2つの反応をします。

安心感が損なわれたストレスの蓄積

結果が出たとしても「本当に得か?」という疑念

これによって、とある現象が発生します。

それが打牌批判です。

打牌批判の分類

まずは、打牌批判の種類について整理しましょう。

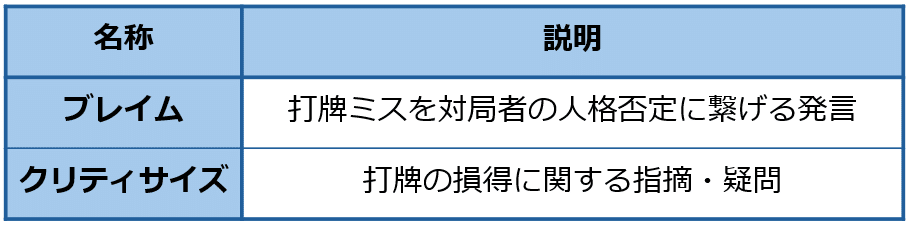

打牌批判は以下の2つに分類できます。

打牌ミスを対局者への人格否定に繋げる発言 (以下、ブレイム)

打牌の損得に関する指摘・疑問提示 (以下、クリティサイズ)

ここで、1のブレイムは悪質です。

「こんな放銃するなら麻雀なんて辞めた方がいい」

「この選択ができないのは知能が低すぎる」

などの発言をしてよいはずがありません。

(まあ実際にはインターネットとはそういうものなので、ある程度は受け入れるしかないのかもしれません)

問題は、クリティサイズの扱いです。

Mリーグにおけるクリティサイズ

クリティサイズの発生

発生要因として、以下の3つが挙げられます。

【要因1 安心が損なわれた腹いせ】

打牌に安心を求める視聴者は、セオリーから逸脱した打牌をするにはそれ相応の理由が必要だと感じます。

そこで、大した理由がなかったり結果が伴わなかったりしたとき、自分勝手なことにも安心が損なわれた腹いせにクリティサイズという形でセオリー通りの打牌を指摘し、今後の安心を要求します。

【要因2 成長過程からくる暗黙知】

前編で「麻雀の勉強は戦術書や指導者から“正解”をトップダウンで教えられるのが基本」と述べました。

それにより、正解・セオリーを知っている人間のほうが格上であり、正解・セオリー通りに打牌できない人間は格下だという認識が広まっています。

そのため視聴者は、「自分の思う“正解”」を打てない対局者に対してクリティサイズを投げかけます。

視聴者は知らず知らずのうちに“正解”を知っている自分の方が対局者より格上であり、その“正解”をトップダウンで教えてもよいと認識してしまっています。

【要因3 視聴者自身の雀力向上】

また、単純な疑問からクリティサイズを投げかける視聴者もいます。

対局者の打牌が本当に得なのかどうか判断ができず、別の視聴者や対局者自身に損得を尋ね、そこで得た知見を自分の雀力向上につなげることが目的です。

クリティサイズの容認度

続いて、そうしたクリティサイズに対して他者はどう感じるのか考えていきましょう。

① vs. 視聴者 (中・上級者) 、対局者 (上級者)

これらの人はクリティサイズを基本的に容認しています。

なぜなら、自身がクリティサイズとともに成長してきたからです。

中級者は戦術本や指導者からのクリティサイズで雀力を向上させてきましたし、上級者は上級者同士のコミュニティの中でクリティサイズを投げかけ合っています。

また、的外れな指摘には自身の持つ麻雀理論で反論もできますし、的を射ている場合はむしろ「ありがたい」とすら感じます。

② vs. 視聴者 (初級者)

ここが問題です。

初級者である視聴者は、麻雀におけるクリティサイズに慣れていません。

むしろ、クリティサイズとブレイムを混同する可能性があります。

そのため、クリティサイズが悪口のように思えて気持ちが沈みます。

したがって、Mリーグを観る目的である「盛り上がり」に水を差された感覚になり、打牌批判を忌み嫌います。

神域リーグにおけるクリティサイズ

クリティサイズの発生

要因1, 2, 3はそのまま神域リーグでも同様です。

神域リーグでは、これらに加えてもう2つ要因があります。

【要因4 配信者とダイレクトなコミュニケーションが可能】

YouTube配信では、配信者と視聴者がコメントを通じてコミュニケーションを取る文化が根付いているため、配信者にコメントをする障壁が低くなります。

そのため、自分のコメントが批判かどうか精査せず、軽い気持ちでクリティサイズを書いてしまいます。

【要因5 配信者自身がプレイヤーとしての成長を熱望】

神域リーグでは、配信者は麻雀プロに指導されています。

そのため、「指導者から“正解”をトップダウンで教えられる」というのが視聴者の目に見える形で露わになっています。

そこで、配信者よりも“正解”を知っていると自負した視聴者が、配信者の成長のためを思ってクリティサイズを投げかけます。

クリティサイズの容認度

それでは、投げかけられた側はどう感じるのでしょうか。

Mリーグの項目で指摘した

① vs. 視聴者 (中・上級者) 、対局者 (上級者)

② vs. 視聴者 (初級者)

は、神域リーグでも同様です。その他の視点について考えていきましょう。

③ vs. 対局者 (初級者)

②と同様に初級者はクリティサイズに慣れていません。

また、初級者が麻雀配信を始める動機は”初級者が麻雀をする目的”として前編で書いた「楽しそうなゲームへの参加」のまま変わりがなく、そこに「視聴者との楽しさの共有」が加わります。

そのため、楽しさを共有している空間に水を差し、誤った打牌に対しての反省を促すクリティサイズなどまったく求めていません。

また、打牌理由を尋ねるクリティサイズも求めていません。

前編でも指摘したように、初級者の打牌選択はなんとなく絞った打牌候補からテキトーに選んだだけであるため、理由を聞かれても困るからです。

④ vs. 対局者 (中級者)

ここが重大な問題です。

一見、中級者はプレイヤーとしての成長を望んでいるため、視聴者は積極的にクリティサイズをしたほうがいいかのように思えます。

しかし、これは以下の2点から誤解だと考えられます。

視聴者の雀力に信頼が置けない

そもそも麻雀の上達過程では、思考のアップデートをたびたび求められます。

そのため、中級者は頻繁に自分の思考の間違いを認めざるを得なかったり、指導の真偽を疑ったりしていると考えてよいでしょう。

しかし、戦術書の著者や教えてくれる指導者のことを信頼しているため、それらの不安を乗り越えて従う気になっているのです。

翻って、視聴者のコメントは配信者にとってはただの文字です。

どこの馬の骨かも分からない人間の文字による指導など、自分が経験で築き上げた麻雀観を崩してまで信頼する気になれません。

そのため、どんなクリティサイズも鬱陶しいだけです。指導で頭が混乱している可能性がある

前編で、中級者は数多くの指導によって打牌判断がぶれやすく、混乱を引き起こしやすいことを指摘しました。

そのような中で投げかけられるクリティサイズなど、さらなる混乱のもとになるだけです。

中級者からしたら、打牌の選択基準に関する情報源はできる限り1つ (指導者からのみ) に絞りたいのです。

総まとめ

以上、打牌批判の分類と発生要因、批判に対する容認度について考察しました。

前後編で書いたものを、まとめてここに示します。

これらのことから、私が言いたかったことは以下の3点です。

私たちは放送対局に対して、「安心感」と「爽快感」という相反する2つの感情を期待していること

放送対局の種類によってセオリー通りの打牌が出やすい/出にくいがあるため、観る際に期待する感情をコントロールしたほうがよいこと

そもそも、ブレイムとクリティサイズのどちらの批判も容認しない層がいること。どうしても批判をしたい場合は、打牌批判を容認しない層に声が届かないよう適切にゾーニングしたほうがよいこと

終わりに

前後編に渡る長文をお読みいただき、ありがとうございました。

基本的に、この文章は放送対局を観る人に向けて書いています。

私たちが対局者に対して自分勝手な安心感を求めていることを知り、かつ初級者が (場合によっては中級者も) が打牌批判を快く思っていない理由が少しでも分かれば、実際に批判する前に自制できるかもしれないと考えたためです。

と、いいますのも、お恥ずかしい話ですが、私自身が思わず打牌批判のコメントしたことがあります。

配信者が萬子の混一色で仕掛けてまだ二向聴の状態から、平場の親リーチに無筋の5p, 6p, 4sと押しているのを観て、あまりの驚きに思わず「押しすぎじゃない?」とコメントしてしまいました。

少し経って打牌批判だったことに気付き反省をしたのですが、ふと

「何故『打牌批判は禁止』と知っているのにも関わらず、自分は打牌批判をしてしまったのだろうか」

と気になりました。

そこで考えた末の結論がこの文章です。

そのため、私の主観を多分に含みますし、要因の抜け・漏れがあるかもしれません。

なにかご意見・クリティサイズがございましたら、お書きいただけると幸いです。

私も「そういう側面もあるのか」と勉強させていただきます。

この文章が誰かの目に留まるだけでも大変幸福ですし、ましてやコメントや行動に影響を及ぼすことができたならば、これ以上の冥利に尽きることはありません。

末筆ながら、これからの麻雀業界のご発展、ひいては私の最も好きだったコンテンツである神域リーグがいつの日か復活することを心より願っています。