参加しましたー「一緒に人体を描こう!Part2:ポーズや運動時の体表の変化を知る 2/27(土)」

こんにちは。akari'nです。

東京クロッキー会主催の、

「一緒に人体を描こう!Part2:ポーズや運動時の体表の変化を知る 2/27(土)」に参加しました。

講師は、美術解剖学者の加藤公太先生で、美術モデルを前に先生が解説しながら実際に絵を描いていかれる内容でした。

参加といっても、今回もアーカイブ視聴でした。

Part1はこちら↓↓↓

今回は、動画視聴1周で、先生と一緒に描いていくことにしました。

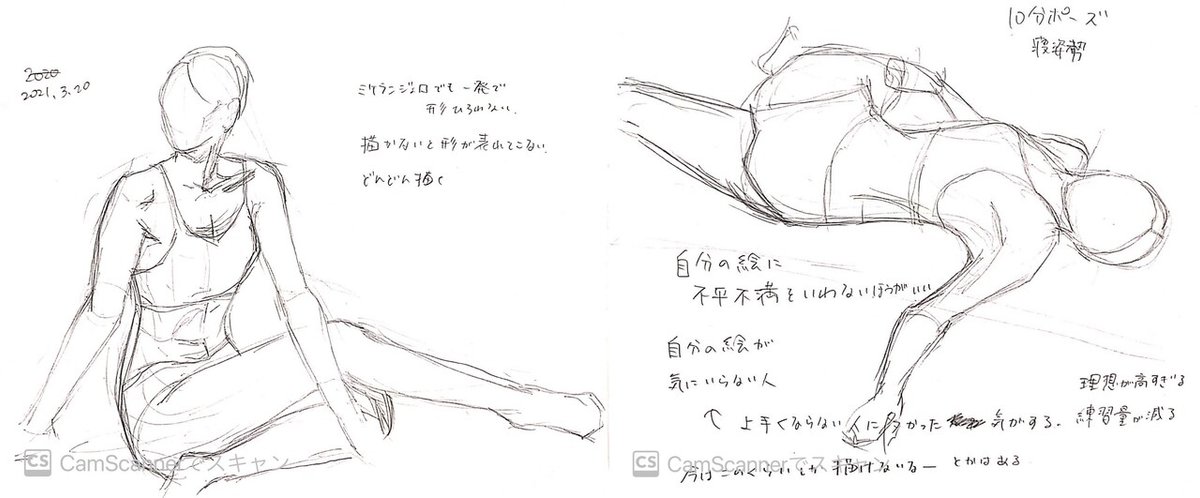

10分ポーズを基本に、スケッチと解説がある形式でした。

前回と比べると雑談控えめでしたが、解説と音声の温度感がある中で、モデルさんを見ながら描くのはなかなか楽しかったです。

今回はクロッキー帳に鉛筆でざくざく描きました。

とにかく描く、間違った線でもいいから描く。描かないと、形が見えてこない、とおっしゃっていました。

へぇ、と思ったのが、

自分の絵にあまり不平不満を言わないほうがいい

上手くならない人に多かった(気がする)傾向として、自分の絵が気に入らないのかな、と感じておられたそうです。

理想が高すぎると、頭で考えるばかりになったり、練習量が減ったりすることがあるようで。

ちょっと身に覚えがあるんですよね^^;

上手くいかなくても、

今はこんなもんかー

と受け入れながら、進めていけたらなと思います。

美術解剖学、今年に入ってからひっそりと勉強していますが、まぁ、「覚える」というところまではいかないもんです。

反復学習です

と言い切っておられたので、気長にやればいいかと思いました。

陰影についての雑談もちょっとあり。

ーーー海外はハードライト。明暗で立体感をとらえる、という考え方。

余所でも見かけたのですが、海外と日本では、立体感のとらえ方が違うようです。

雑談ですが、

コンディションのいいときに描くほうがいい

判断力があるから

これも、そうだなと思うのでした。

仕事で締め切りがある場合なんかは別なんだけど、と先生もおっしゃっていましたが。

気の持ちようとか、そういうところに、合うなぁ、と思うので、講義も聴きやすかったです。

また配信講義あれば参加したいなぁと思います。

___

美術解剖学が活かされるのは、主に、自分で制作する際の草案やラフなんだそうです。

昨年、写真模写とクロッキーを続けてきて、人を描くことへの課題感が強くなりました。

今年は、「12月に1年を振り返った時に、人物イラストをもうちょっと楽に楽しく描けるようになっていること」を目標にしています。

だもんで、美術解剖学をかじっていました。

今回、モデルさんを見ながら描いていて、やはり、一朝一夕で人のかたちを描けるようになるわけではないな、と思いました。

が、気分はわるくないです。

美術解剖学の勉強のため、加藤先生の著書のトレースをしてきていましたが、簡易骨格が全然簡易じゃない~、と感じるのと、トレースするには線が薄くて見えない章になったので、別の方向からアプローチしてみようと思いはじめました。

美術解剖学も気長に続けるとして、次はルーミス読んでみようかなぁと思ったりしています。

___

※けっこうちゃんと取り組んだ人物イラスト練習シリーズ

・「イラスト解体新書」ダテナオト

ーー>基礎はここで学んだような気がする。イラスト化された絵を模写し続けても自分で描ける気がしない&時間がかかりすぎている気がする

・人物クロッキー

ーー>ある程度、素早くとらえられるようにはなる。モデルがいないものを描ける気がしない

・写真模写

ーー>イラスト化について自分の絵の方向性は見えた気はする。モデルがいないものを描ける気がしない

・「スケッチで学ぶ美術解剖学」加藤公太

ーー>気長に続けるものと思った。簡易骨格は別のアタリの取り方を探してみようかなぁ