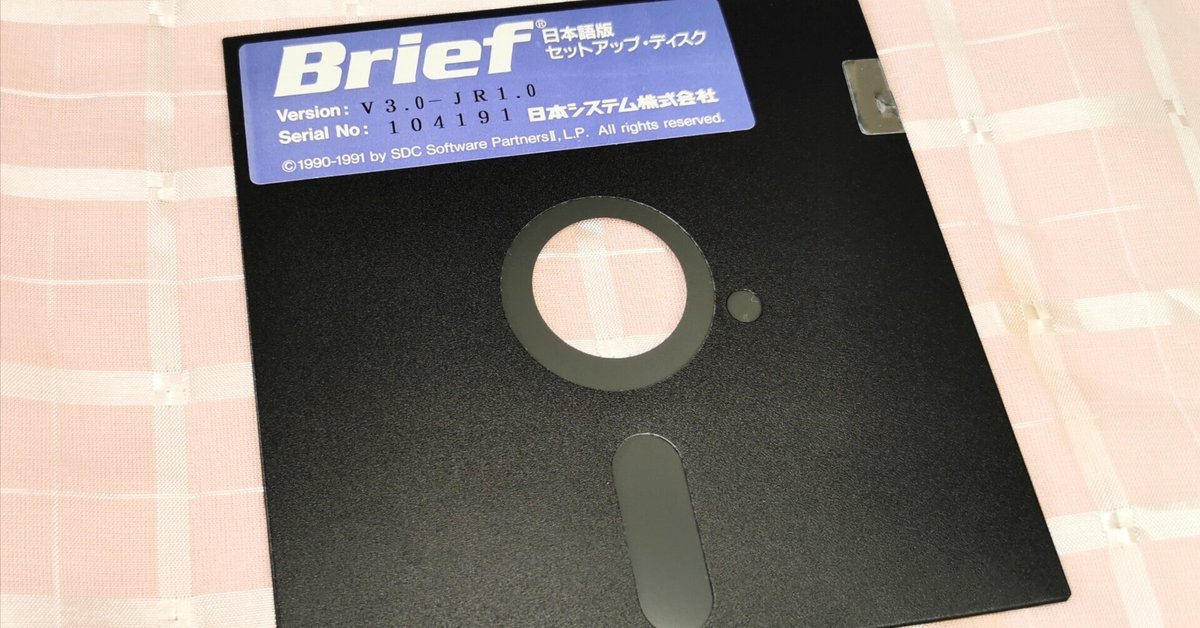

懐かしい記録メディア 「フロッピーディスク」

今はほとんど見かけなくなった記録メディアの「フロッピーディスク」

サイズも、8インチ、5インチ、3.5インチがありました。

世代的には、8インチ→5インチ→3.5インチです。

8インチはLPレコードみたいなとても大きなサイズでした。

残念ながら8インチは手元にないので、今回は5インチと3.5インチを紹介します。

まずは5インチ。

ペラペラな磁気シートで、ホコリや傷がつきやすく、レコードのように取リ扱いは注意が必要でした。

フロッピーディスクにアクセスすると、ガチャガチャというけっこう大きな音がして、あ〜今読み込んだり書き込んだりしてるんだなぁって実感できました。

当時のパソコンには、ハードディスクドライブなどはなく、フロッピーディスクドライブが2台装備しているのが多く、Aドライブにはシステム用のディスクを、Bドライブにはデータ用のディスクをセットして使うのが一般的でした。

今のパソコンで事実上の欠番扱いになっている【A:】と【B:】という名前は、実はフロッピーディスクドライブに割り当てられていたものなんですよ。

今のパソコンのハードディスクドライブがなぜ【C:】から始まっているのかというと、【A:】と【B:】が今は使われなくなったフロッピーディスクドライブに割り当てられていたからなんです。

次は、3.5インチ。

3.5インチは、サイズもコンパクトで、硬いケースに入り、シャッター付きで、ホコリや傷もつきにくく5インチに比べてとても取り扱いが楽になりました。

3.5インチは使ったことのある方も多いと思います。

これは、Windows3.1が記録された3.5インチフロッピーディスクです。数えたら12枚ありました。

当時はOSもアプリケーションソフトも自分でインストールするものでした。

1番目から12番目までのディスクを、画面の指示通りに差し替えてインストールします。

そのためにパソコンの前からなかなか離れられず、けっこう時間もかかりました。

途中で操作を誤ったり、ディスクが読み込めなくなったときは、まだ最初からチャレンジしないといけませんでした。

12枚のうち1枚でもディスクが不良になると、インストールできません。

なので、多くの人はオリジナルのディスクをコピーして、ディスクが不良になったときのために備えてました。

私は不安症なので、コビーを作っても不安で、コピーを2セットは作って使ってましたね。( ̄ー ̄)

今思うととても不便ですが、それがまた楽しみの一つでもあったなぁ〜と思ったりもしてます。