この町に住む人に伝えたい【別子銅山をガイドする】

愛媛県立新居浜南高校ユネスコ部のOB、OGである3名にお話をお伺いしました。

社会人となった今も、ユネスコ部や地域共創系列の活動に関わり続けていて、まさに新居浜へのシビックプライドを胸に、これからを背負っていってくれる若者たちです。

休みがない! 超多忙な部活動

―ユネスコ部は忙しいと聞きますが、やってみてどうでしたか?

伊藤:休みがないですよね。

高須賀:土日も平日と変わらないくらい学校にいました。

村上:準備に時間がかかるんです。イベントの中で、どこで誰がどのくらい何を話すかとか、全部決めてからいくので。

高須賀:一番忙しいのは夏休み。あと2月の3連休です。3日間全部違うイベントが入ってるということが多くて。2月は、夏休みと違って放課後と土日しか使えないのに、3つのイベントの準備をする必要があって、やたらと忙しかったですね。

伊藤・村上:うんうん。

高須賀:仕事をするようになって、最初に思ったのが「体が楽だ」ということでした(笑)。高校時代よりも遅く家を出て、早く家に帰ってこれて、しかも土日は休み!(笑)。

村上:決まった休みがあるというのは、本当に楽ですね。予定も立てやすいですし。

―伊藤さんは部長をされていたんですよね?

伊藤:部長だからと言って、特別なことはありませんでしたね。なるべく率先して物事に取り組むことを意識していたくらいでしょうか。

私は別子山からバス通学だったので、みんなより早く帰らないといけなかったのですが、同じくらいの活動量をこなせるように頑張ってました。

でも、どうしても難しい時は、周りにお願いしないといけなくて。だから常々、自分だけでやるのでなく、みんなも同じことができるようにと意識してましたね。

高須賀:しんどかったけど、楽しかったからがんばれましたね。歴史が好きなのもあるし、中学生の時に、ユネスコ部の人に出会って、おもしろい人たちがいるなと思って、部に入ったんです。だから、そういうものだと知っていましたし。

―中学生の時の出会い?

高須賀:「ふるさと学習」でユネスコ部の人が来て、別子銅山のことを教えてくれるんです。ぼくはそれがきっかけでユネスコ部に入ったんです。で、後輩にも、同じきっかけで入った子がいたんですけど、「中学生の時、天真さんがガイドしてくれました」って言ってくれて。「ああ、繋がっとんなぁ」って。

※ふるさと学習は、新居浜市の小中学校で実施されているカリキュラムで、別子銅山だけでなく、地域の歴史文化を幅広く学びます。

ガイドブックを作った人、届けた人、読んだ人。

―高須賀さんと村上さんは、コロナ禍で活動が制限されていた時期もあったそうですね。

高須賀:現地での発表ができなくなってしまって。オンラインでの活動が増えました。その時の資料作りで、彰太くんが活躍してくれました。

村上:中学では美術部だったんですが、イラスト作りに興味があって。知識量では、先輩達に敵わないですけど、資料作りで貢献できるのではと思ったんです。

―どんなイラストだろう?

村上:ユネスコのガイドブックにもちょっとだけ載ってます。

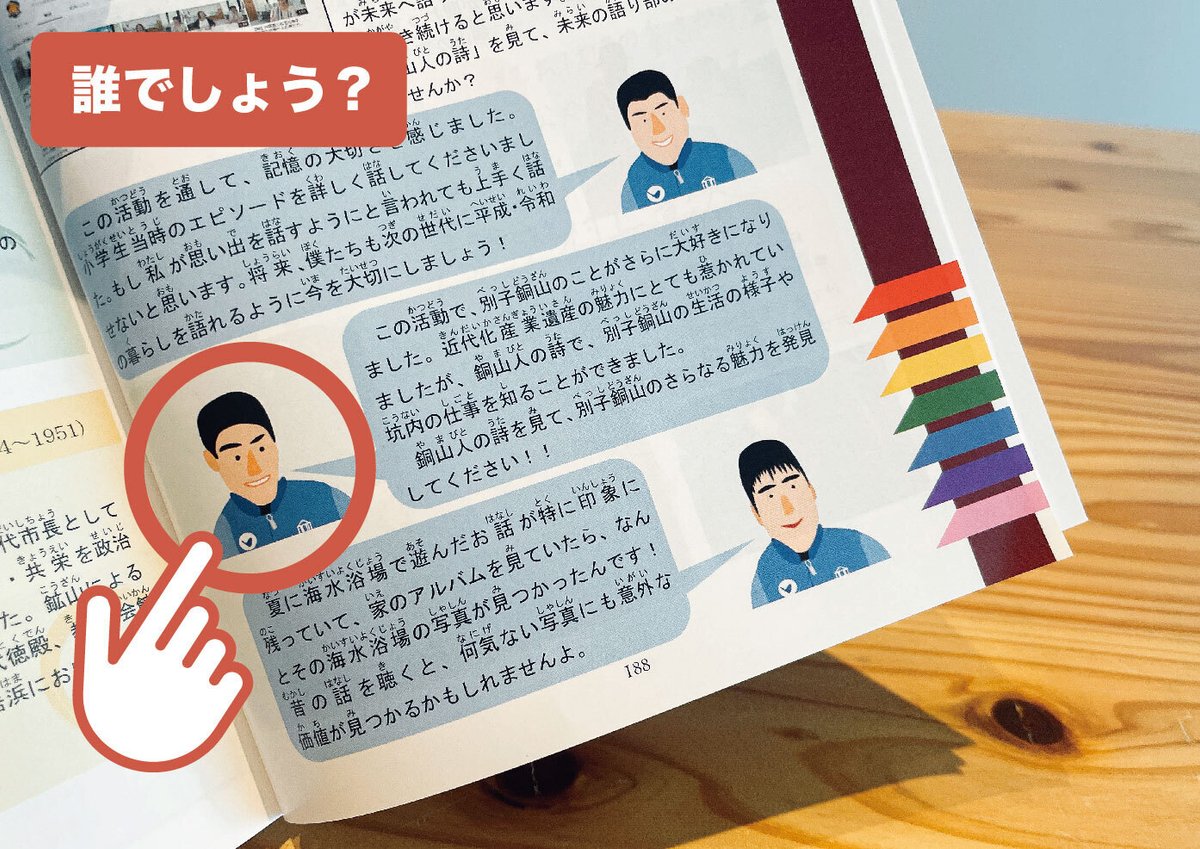

高須賀:(顔のイラストを指し)これ、誰だか分かります?

―…秋山くんかな?

※秋山くん…秋山響さん。高須賀さんと同級生で、当時のユネスコ部の名物部員。

高須賀:いや、これ僕です(笑)。秋山くんはこっち。

高須賀:この3人の似顔絵なんです。

高須賀:他にもいろんなイラストを作ってくれて、すごい分かりやすい資料になって。ずっとパワポを触ってたよね?

―これ、パワポで描いてるんですか!?

村上:はい。

―すごい!!

―ガイドブックには、みなさんはどのくらい関わってるんですか?

伊藤:私が1年生のときに、この形の本を作ろうという話になったんです。情報科学部時代のファイルをA5版の本にしようと。

※情報科学部…ユネスコ部の前身となった部活。この時代に、別子銅山のことを調べてまとめたガイド本(ファイル本)が作られた。

―どのくらいの期間がかかったのですか?

伊藤:初版は、12月から3月の4ヶ月くらいかな?詰め込みで。当時の3年生が、授業がなくなる2月に、ずっと学校で作業してて。でも納品が卒業式の後になってしまって。

高須賀:ぼくが入学した時には、この本はもうありました。ここから、改訂版を作るということで、観光ガイドの会のみなさんにフィードバックをいただいて、内容を修正したり。

村上:ぼくは中3の時、学校にガイドブックが入って、図書室で読みました。そこでユネスコ部の存在を知って。南高に入学するきっかけになりましたね。

―先日、ロータリークラブさん出資で、第5刷が完成したと聞きました。

高須賀:市内の小中学生に配布するはずです。一家に1冊配れるようにってやってるので。

伊藤:初版は県の事業で費用を調達できたのですが、2刷目はダメで。みんなで考えた結果、クラウドファンディングに挑戦しました。

高須賀:このころは週一で、ガイドブックの中のおすすめスポットの記事を書いて投稿してましたしたよね。

伊藤:やってたね。クラファンのブログのようなものがあって。ちゃんと活動しているよという報告のような形で、やってました。

↑クラウドファンディングは無事目標を達成し、2刷目の本が発行されました!

―ガイド活動や、ガイドブック制作を通して、伝えるべき相手に、伝えられたという手応えはありましたか?

高須賀:ぼくが3年生のとき、地域共創系列とともに、ターゲットに定めていたのは「小中学生とその保護者」でした。親子参加でガイドツアーとかをやって。

その理由は、子どもたちが成長して、市外・県外に一度出てしまったとしても、この体験がトリガーになって、戻ってこようかとか、あそこにもう一度いってみようかとか、そういう行動に繋がる布石になればいいかなと思ったんです。保護者といっしょに体験することで、より良い思い出になるのではと。

ガイドブックを小中学生に配っているのも、そういう理由だと思います。

―大きくいうと「市民」に知ってほしいという感じでしょうか?

高須賀:そういう意味では、転入者もかな?新たに新居浜へ転居してくる人へ向けたガイドもやってました。新居浜って、過去にこんなことがあって、今こんなふうになってるんだよって、過去と現在が分かりやすく繋がっている街なので。

そういうことを知ってもらって、街に愛着を感じてもらいたいなと。

市役所で働いていると、時々「ガイドでおせわになりました」と声をかけてくれる人がいるんです。そういう時は、やっぱりすごく嬉しいですね。

日常にとけこむ街の歴史

―学生だった頃と比べ、社会人になって見え方は変わりましたか?

高須賀:遺産を残す大切さは重々分かった上で、「実際、誰が残すんだろう?」って考えるようになりました。市なのか、住友さんなのか、それとも…。市の財政状況も万全ではない中で、今後の保全とか保護とかを、どうやっていけばいいのかなって。

―実際に保護し続けていくには、人やお金がたくさん必要ですね。

高須賀:全部が全部、綺麗に保護できるかと言われたら、厳しいんじゃないかなと思います。仮に、観光を収入源にして…と考えたとしても、それほどたくさんのお客さんを受け入れるキャパは無いし、そのキャパをつくる費用も、今はないと思うんです。

―そもそも、別子銅山の遺産の観光化は、様々な立場から是非がありますよね。

高須賀:そうなんです。住友さんが良く思わないかもしれないし、遺産の近隣住民の方が良く思わないかもしれないし。そこにかつて住んでいたよという方もまだいらっしゃる中で、自分たちが住んでいた場所が観光地化されるのはどうなんだろうと思われる方もいると思います。

―現在までの保存・活用状況についてはどうでしょう?

高須賀:山から資源をもらった後は、山に返すというのが住友さんの精神ですが、そんな中でも、遺産を少し残してくれて、当時の姿をわかるようにしてくれてるのは、嬉しいことです。一部は市に託してくれたことで、後世に残していけるとおもうので、財政の問題などはありますが、責任をもってやっていかなくてはと思います。

星越地区の山田社宅も、ぼくが高1のときは、まだ建物がズラーッと残ってましたが、高2になる頃には、かなり更地になってしまって。でも一部残して市に託してくれました。おかげで、当時の面影がのこり、歴史を学ぶ過程でも、当時の姿を想像しやすいですよね。

↑山田社宅は4棟が残され、新居浜市によって保存されており、そのうち2棟が現在公開中。

村上:僕は、今くらいがちょうどいいのかもって思うようになりました。日常にほどよくとけこんでいる感じ。ユネスコ部にいた時は、もっと盛り上げたい!という気持ちもあったのですが、活動から少し距離ができた今、そんな風に感じています。

市外の人へというよりは、ここで生活する人たちが、なんとなく知ってくれていたらいいなって思います。たとえば、鉄道跡が道路になってますが、それを、ただの道だと思うのと、ここにかつて鉄道が走っていたんだなと知っているのとでは、なんか、豊かさが違うと思うんです。住む人が価値を感じるような、そういう歴史の残し方もあるんじゃないかなって。

伊藤:学校では「ふるさと学習」があって、色々と学ぶ機会があって、遺産も残っていて、別子銅山の歴史を…先人のやってきた良いことも悪いことも知ることができる今の状況を、すごくいいなって思います。

強いて言えば、建物の保存は十分にできているので、そこへのアクセスだったり、学びやすさだったりの部分で、まだできることがあるような気はします。

あと、つい建物ばかりに目が行きがちですが、別子銅山というのは、どこか象徴的な場所でなく、新居浜全体を指すとも言えます。その精神の部分を引き継いでいけるようになってほしいなと思います。

高須賀・村上:うんうん。

高須賀:別子銅山では、作務といって、住友の職員がボランティアで山根公園の石積みとか作ったりしたんですが、それを、市の職員でもやりました。マイントピアの「旧水力発電所」の前に、たくさん木が生えていたの覚えてますか?

あれが視界が良く無いということで市の担当部署が切って、その枝の片付けを、市職員のボランティアでやったんです。担当部署が「作務」をやるぞ!って声かけて。こんな風に、別子銅山の精神も引き継げればいいなって思いますね。

人の思い出を聞くのって楽しい

―みなさんが、こんどは高校生へ向けてなにか学びの事業を企画してほしいと言われたら、何をしますか?

高須賀:経験者の声をいっしょに聞くことでしょうか。実際に東平や四阪島に住まれていた方が、今、80代〜90代くらいです。その方々の話を聞けるのは、もう今の間しかないんです。当事者の話を直接聞くことで、座学では得られない、想いの継承ができるんじゃないかと思っていて。本当に今のうちなので。

―その人の気持ちとか体験って、なかなかテキストには残りにくい部分ですよね。伊藤:私も同じことを考えていました。おじいちゃん、おばあちゃんの思い出話を聞くことで、あの山奥に、人が住んでいたという実感を持ってほしいですね。あと、人の思い出を聞くのって楽しいんです。その感覚を知ってほしくて。

高須賀:思い出話として聞くことで、意外と歴史が近いところにあるんだってことにも気づくと思います。高校生にとっては、なんかすごい遠い昔のように感じているかもしれないけど、意外と最近にあったことなんだって。

↑ユネスコ部では、銅山体験者をはじめとするインタビュー映像の一部をYouTubeで公開しています。

村上:体験できる学びがあってもいいのかなとか思います。たとえば、仲持ちさんの体験。当時と同じ30~45kgの荷物を背負って、同じ道を辿るとか。そういうイベントって、けっこう盛り上がるし、人も集まるし。頭じゃなくて、体で体験する機会も、意外と大切な気がするんです。昔の人へのリスペクトも生まれるでしょうし。何年か前に、実際こういうイベントをしたことがあって。荷物を背負って、東平から口屋跡公民館まで歩くっていう。(2019年に県が実施した「えひめさんさん物語」の中の「あかがね仲持ちチャレンジ&ガイドウォーク」のこと)

高須賀:全国から力自慢が集まってきて、参加してくれましたね。僕たちはその日同じ行程をガイドツアーしてたんですけど、道すがらに「もう無理じゃー」ってリタイアした人が落ちてるんです(笑)。あれはけっこう、おもしろかったですね。

伊藤:昔の人は、当然降りるだけじゃ無くて、帰りは米俵を背負って上がっていたらしいです。米俵って60kgくらいあるんだっけ?

高須賀:そうそう。下から物資をあげてたんですよね。それを、女性もやってたっていう。

村上:このイベントの優勝者のパネルが、東平歴史資料館にあるんですけど、そこに「第一回」って書いてあるんですよ。2回目もするつもりだったのかな?って。

高須賀:たしか、1位の人は早すぎて、市の広報の人が追いつけなくて、ゴールの瞬間を撮れなかったらしいです(笑)。それを市役所でなんとなく話題に出したら、同じ部署の先輩が、「それ僕じゃ…ごめん」って(笑)。

活動を支える人たち

―ところで顧問の河野先生は、みなさんにとってどんな先生ですか?

高須賀:バイタリティがすごいです。ぼくたちは3年間活動して、それをしんどかったとかなんとか言ってますけど、河野先生って、これを25年されているので。熱意と体力がすごいです。

村上:只者ではないオーラがありつつ、すごく柔和で、しばらく音沙汰がなかったぼくにも、ついこの間まで活動していたかのような雰囲気で声をかけてくれるんです。

伊藤:二人に同意見です。私は大学で社会教育を学んだのですが、勉強すればするほど、河野先生のような存在がいかに重要かということに気付かされました。新居浜には、こういう活動を支える中心的な方が他にもたくさんいて、今のような盛り上がりができているのかなと思いますね。

―他にも何人もいらっしゃる?

伊藤:たとえば、リージョナルデザインの我孫子さんは、高校生による地域の学びを東予全体に広げた方だと思います。

高須賀:ユネスコ部だけでなく、東予の高校生に向けて、地域をPRする力をつけるような講座をやったり、フィールドワークができるような場をつくってくれたりしました。

伊藤:若い世代による活動では「年長者から教えてもらう」という構図ができがちですけど、我孫子さんは、高校生同士の交流をつくってくれたり、高校生から発信されるものを評価してくれて。教えられるのでなく、発信する力を身につけさせてもらったなと思います。

伊藤:ほかにも、曽我孝広さんは、別子山出身で、旧別子をガイドされてたりしている方なのですが、私たちにたくさんの関係者の方を紹介してくれました。観光ガイドの石川潔さんや、えんとつ山倶楽部のみなさんと直野菅男さん、ガイドブックの監修をしてくれた坪井利一郎さんも、いろいろなことを教えてくれて、すごくお世話になりましたね。

高須賀:坪井さんは知識量がすごいです。なんでも教えてくれます。しかも、その説明の中に出てくる場所には、必ず一度は行かれていて、何者なんだろう?って。

伊藤:森賀 盾雄さんは、私はユネスコ部の活動をきっかけに知り合った方で、まちづくりなどで積極的に活動されている方々を紹介してくださいました。

まだまだ、たくさんの方にお世話になっていて、お名前が挙げきれないですが、こういう方々に支えられて、まちづくりや、地域の学び、歴史文化の保存といった活動が支えられていると感じています。

↑我孫子尚正さんも関わっている高校生主体のイベント。

↑曽我孝広さんのホームページ。銅山のことがたくさん書かれています。

↑石川潔さんが率いる「観光ガイドの会」で行われる新人養成講座。

↑「えんとつ山倶楽部」さんは、山根製錬所煙突が残る生子山の整備などをメインに活動されています。

↑坪井利一郎さんが講師となって、別子銅山関連の文献を読み込んでいく講座。

https://www.ecpr.or.jp/pdf/ecpr26/ecpr26_3.pdf

↑森賀盾雄さんの別子銅山に関する論文です