パワープロファイルの分析

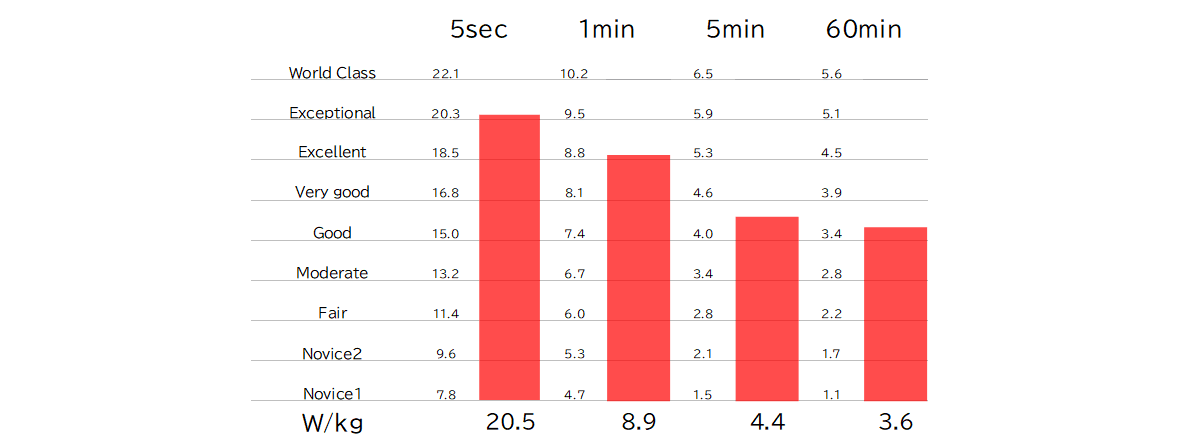

ZwiftやStravaなどのアプリでは5秒パワーや1分パワーといった結果が表示されます。

これらのデータから、皆さんのパワーレベルをセルフチェックできる資料を作成しましたのでご紹介します。

【修正記録】

2024.5.28

脚質判定、FTP偏差値判定の表示/非表示を選択可能にしました。

「資料の利用について」を加筆しました。

作成したもの

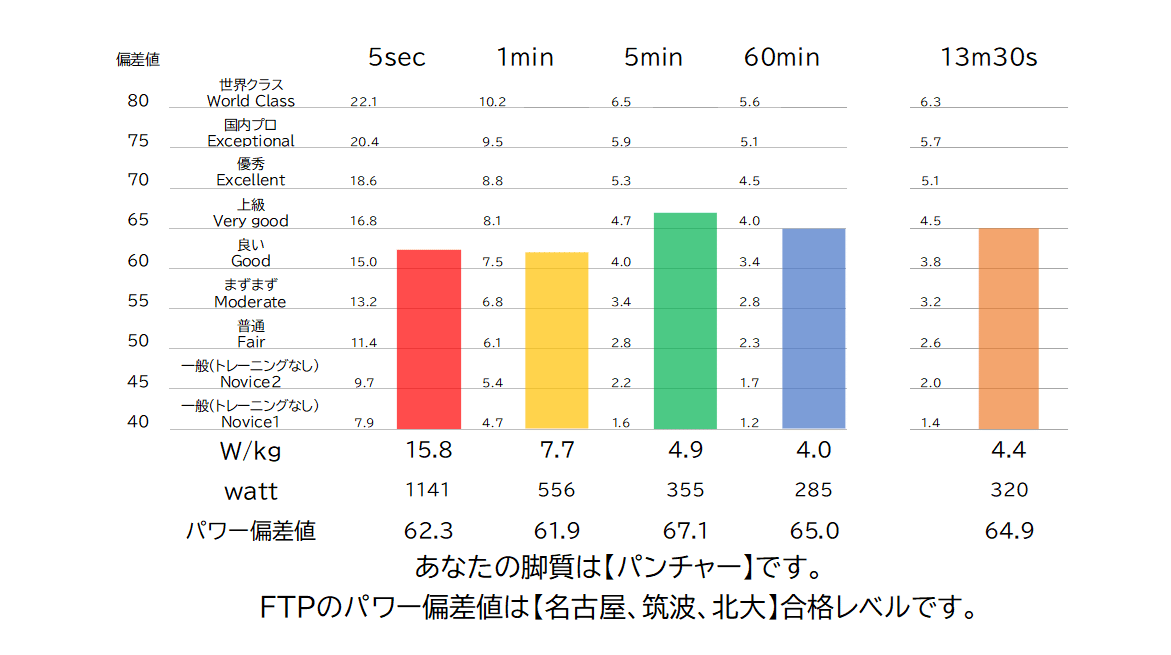

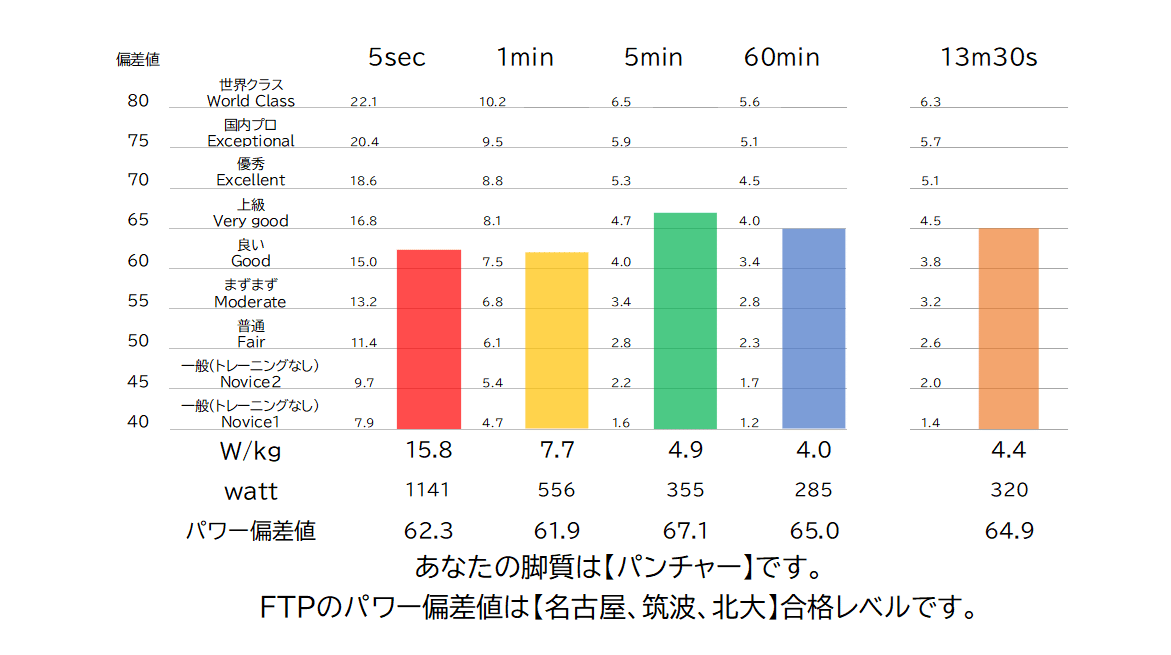

「性別」と「体重」、「パワー(5秒、1分、5分、60分)」を記入してもらうと、以下のような資料が出力されます。

峠TTなどのタイムとパワーがあれば、データの評価値(グラフ一番右、オレンジ)とFTPの推定値も出力します。

また年齢や体重、標高差(峠TT)を考慮することもできます(考慮するかどうかは選択式)。

資料を作成した経緯

ZwiftやStravaなどのアプリでは、トレーニング結果として5秒、1分、5分、20分(60分)の出力パワーが表示されます。

これら4つの時間パワーは、それぞれ生理学的な能力を代表するパワーとされています。

5秒:神経系

1分:無酸素代謝

5分:VO2max

20-60分:乳酸閾値(LT、MLSS)

ご自身のトレーニングが順調に進んでいるのかを判断する際に、今までの結果と見比べたりされる方も多いかと思います。

しかしこれらの数値はそのような活用方法に留まらず、「基準値」と照らすことでより深堀りがいのある数値になります。

例えば神経系のパワーは人並み以上にあるけれど、20分以降の乳酸閾値のパワー帯はあまり強くないなど、相対的なご自身のレベルを評価できるようになって、数値を知る価値がグンと高まります。

大変ありがたいことに基準値はプロから愛好家に至るさまざまなレベル層で整理されており、今回の資料はテキスト(参考1)の数値を元に作成しました。

手元にある数値と基準値を照らし、ご自身の体力レベルや長所短所を知ってもらいたいというのが、今回資料を作成した経緯になります。

資料の利用説明

以下の資料をダウンロードしてください。

資料を開くと、黄色と緑、オレンジのセルがあります。

【黄色セル】

パワープロファイルの評価に必要な項目。

【緑色セル】

体重、年齢、標高の補正に必要な項目。補正は「あり」か「なし」を選択してください。

【オレンジセル】

「60分パワー」の評価に峠データによるFTP推定値を用いるかどうかを選択してください。

数値を記入するか、タブで選択を行うかの単純な入力ですので、入力自体は2分もかからないと思います。

以上を入力してもらうと、データがグラフに反映されますのでご確認ください。

工夫したこと

様々な方に活用してもらうには、属性(性別、年齢、体重など)を考慮した補正が必要になってきます。

性別については参考にしたテキストで既に分けられていましたので、年齢と体重について以下の考察記事を元に補正値を組み込んでいます。

なお年齢や体重の補正については個人的な考察になりますので、補正を行うか行わないかは選択可能です。

今回の資料を作成するにあたり特に組み込みたかった内容は、峠タイムトライアルなどの手持ちのデータを有効に活用してもらえるようにすることです。

皆さんも近場の峠などでタイムトライアル(峠TT)をすることがあるかと思いますが、20分や60分などきりがいいところで終わることはまずありません。

また、20分以内でゴールする峠道が多い気もします(私の近所には不動峠と呼ばれる有名な峠がありますが、15分ほどでゴールします)。

しかし峠TTは今現在のご自身の実力が如何なく発揮された、最も信頼のおけるデータです。

そのため今回の資料では、峠TTのデータ(10-90分)を活用できるように工夫しました。

タイムとパワーを記入してもらえれば、パワーカーブから該当タイムの基準値を推定し、評価を出力します。併せてFTPの推定値も算出しています。

峠TTでは標高の影響も無視できないので、標高データ(おおまかで構いません)があれば補正も可能です。

生理学的なバックボーン

筋肉では絶えずエネルギー(ATP)が作られ、消費されることが繰り返されています。

筋肉がエネルギー(ATP)を作り出す方法は、以下の3つに大別されます。

◆ATP-PCr系

筋内に予め蓄えられている非常バッテリー。数秒間しかもたないが、必要な時に瞬時に使える。バーベキューでいえばマッチのイメージ。いつでも燃やせるが、すぐに消える。

◆解糖系

筋内に蓄えられているグリコーゲン(糖の一種)もしくは血中由来の糖を無酸素的にエネルギーに変換する方法。筋内の糖の貯蓄に上限があったり、運用できるスピードにも限りがあったり(乳酸閾値)するが、なかなかパワフル。バーベキューでいえば着火剤のイメージ。すぐに燃え始め、強い火力を提供してくれるものの燃費はイマイチ。

◆有酸素代謝

糖質や脂質を酸素を使って大規模にエネルギーを生み出す方法。一度稼働し始めると効率的にエネルギーを生み出せる。バーベキューでいえば炭のイメージ。なかなか燃え始めないが、一度燃え始めると安定して熱を生み出せる。

これら3つのエネルギー生成手段は同時並行で実行されていますが、運動の継続時間によって稼働割合が異なってきます。

例えば30秒以内の短時間の運動の場合、15秒前後まではATP-PCr系と解糖系(合わせて無酸素代謝)が大半を占めますが、15秒を過ぎると有酸素代謝が半分ほどの割合になってきます(下図)。

1分を越える運動の場合は有酸素代謝の割合が大きくなってくるものの、依然として解糖系の活躍も顕著です。

このように運動の継続時間によってエネルギー代謝の割合は移り変わっていくものなので、その人がどのようなエネルギー代謝戦略が得意なのかによって、どの運動継続時間が得意なのかが変わってきます。

そこで、パワープロファイルの登場です。

パワープロファイルで選ばれている時間(5秒、1分、5分、60分)は、各能力の特徴を代表する時間区分となっています。

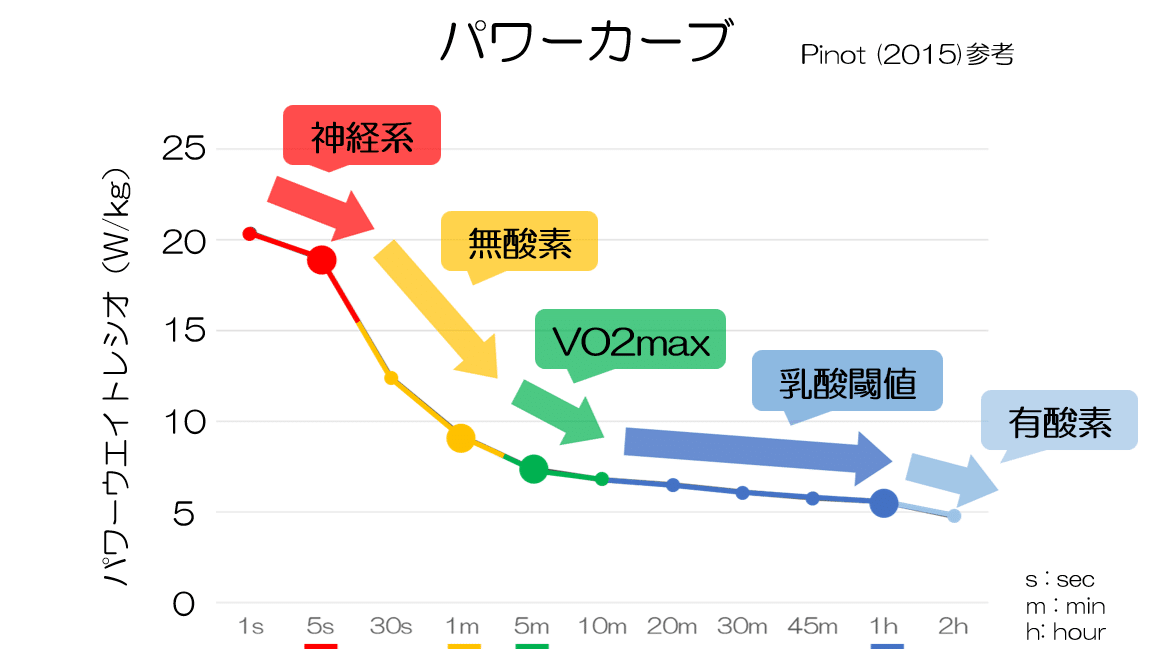

上の図は、あるプロサイクリスト(ティボー・ピノ選手)の各時間帯のパワーウエイトレシオを並べたパワーカーブと呼ばれるものです。

これを見てもらうと、継続時間帯によって曲線の傾きが異なっていることが分かります。

傾きが変化するということはエネルギー代謝の戦略が変化していることを示しています。得意不得意を見極めるには、該当する基準値と照らすことが有用です。

パワープロファイルで選ばれた4つのタイムポイントはそれぞれ以下の能力を代表したポイントになります。

◆5秒:神経系

短時間の無酸素代謝によるハイパワー領域。

◆1分:無酸素代謝

無酸素代謝がエネルギー供給の半分ほどを占める領域。

◆5分:VO2max(最大酸素摂取量)

有酸素代謝が最大限に利用されている領域。かつ無酸素代謝もかなり稼働しているため、血中乳酸値は上がり続ける。

◆60分:乳酸閾値(LT、MLSS)

血中乳酸値を一定に保てる上限の無酸素代謝と、それに加えて有酸素代謝はキャパシティーの80%ほどが稼働している領域。

このような生理学的なバックボーンから、4つのタイムポイントが選定されています。

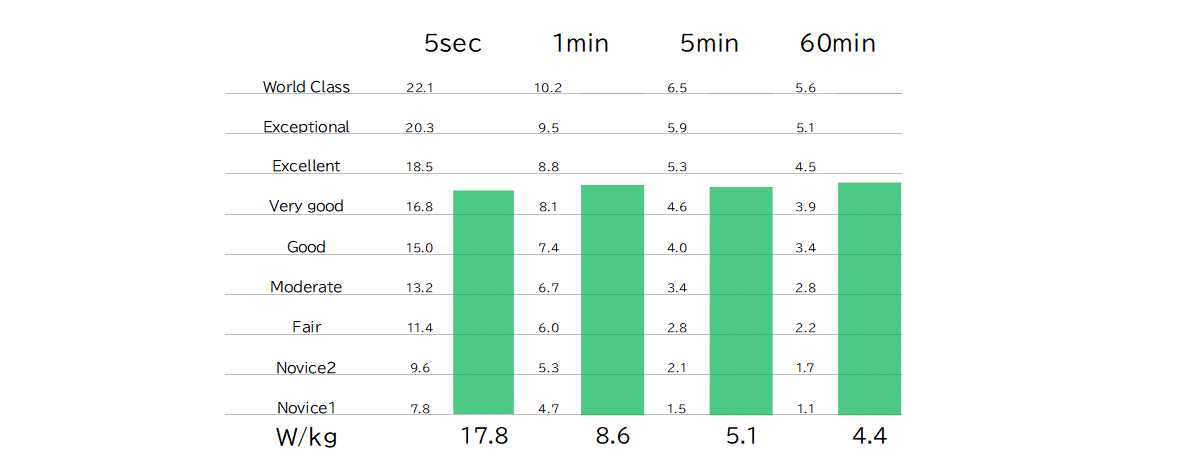

参考として、前出のプロサイクリスト(ティボー・ピノ選手)のパワープロファイルは以下のようになりました。

無酸素代謝が支配的な領域(5秒、1分)や有酸素代謝の依存が大きい領域(60分)はプロの世界で見るとそこまで高くはないものの、両代謝を高い次元で発揮することに長けている(5分)ことが伺えます。

脚質、偏差値判定

資料で判定される脚質については、「パワー・トレーニング・バイブル」で説明されている内容を元に判定基準を設定しましたが、このテキストでも述べられているように、判定への囚われすぎには要注意です。

というのもパワープロファイルの4つのタイムポイントで、真に全力を出しきるためには相応のテストを実施する必要があります。

また、脚質というものは各代謝能力を極限まで煮詰めた先にあるものだという見方もあって、私たち一般人ではそこまでトレーニングを行うのは難しいものでもあります。

とは言いつつも、ご自身はどのような特徴があるのか、どのようなパワー発揮を好むのかといった傾向を評価したり、仲間と話をしたりするにはラベリングがあると便利です。

そういった観点から、脚質の判定を行っています。

参考にしたテキストでは、各脚質について以下のように説明されています。(追記、意訳あり)

【All-rounder:オールラウンダー】

4つのパワーカテゴリーの能力が同等レベルで分布しており、何かに秀でている訳ではありませんが、幅広い競技シーンで闘えるポテンシャルを秘めています。一般的なサイクリストの多くは自分自身の強みを集中的に強化することは稀なため、このようなプロファイルにあてはまります。トレーニングを重ねるにつれて、徐々にご自身の強みが明らかになっていくでしょう。

【Sprinter:スプリンター】

素晴らしいスプリンターのパワープロファイルは右肩下がりの傾向にあります。特に1分と5分パワーの相対的なパワーレベルの差が顕著です。まだまだ有酸素能力を開発できる余地がありますが、長年トレーニングを行っている結果スプリンター型のプロファイルなのであれば、トラック競技やクリテリウムなどのハイパワーのイベントに適していると言えるでしょう。

【Time Trialist/Climer:タイムトライアリスト/クライマー】

相対的に右肩上がりのパワープロファイルの方が当てはまります。このタイプに当てはまる選手は神経系、無酸素性のパワー発揮が低いものの有酸素パワーが非常に高いレベルにあります。そのような特徴ゆえに、スプリント系のトレーニングを集中的に行うことで自身の強みを低減させる可能性もあり、注意が必要です。

【Puncheur:パンチャー】

※参考文献ではPursuiter(パシューター)

パワープロファイルが逆V字型の選手がこのタイプに当てはまります。無酸素、有酸素パワー共に優れるこのタイプの選手は、2-3キロ程度の短い登りを十分にこなすことができたり、パシュート競技に向いています。これまでに乳酸閾値を上げる努力を特段行ってこなかった潜在的なオールラウンダータイプの選手も同様のパターンを示すことがあります。

脚質の判定に加えて各能力を数値として捉えるため、多くの人にとって馴染みがあるであろう偏差値も出力しています。50が平均値です。

大学合格レベルの判定は話のネタにでもなればいいなぁというあそび心で作りました。あまり真面目に受け取らないでくださいね。

資料の利用について

この資料は多くの方に活用してもらえるよう、無料でご提供しています。

そのため、商用目的に無断で資料を利用することは相互信頼に欠ける行為ですので、おやめください。

共に自転車業界、スポーツ業界を豊かにしていきましょう。

何かのメディアで結果のグラフをアップロードすることや、画像として記事でご利用されることなどはもちろん構いません。

またコーチやトレーナーの皆さまが選手へのフィードバック資料としてお使いになることも問題ありません。

その際は、引用記事として記載していただけると嬉しいです。

おわりに

この資料はまだまだエラーチェックの行き届いていないプロトタイプです。

もし記入されておかしな数字や判定、エラーが出ましたら、気軽にコメント欄でお伝えください(コメントは削除可能ですので、ご要望があれば確認後に削除致します)。

皆さんにコメントを頂きながら、より良いものに修正していきたいと考えています。

日常のトレーニングのお供に、是非ご活用ください。

皆さんの豊かなスポーツライフを応援しています。

今回も最期までお読みくださり、ありがとうございました。

<記事を気に入ってくれた皆様へ>

もし記事を気に入っていただけ、支援をしてもらえる方がいらっしゃいましたら、ページ下にスクロールをしてもらうと「気に入ったらサポート」というものがあります。そちらからご支援いただけると大変光栄です。

参考文献

Allen, H. TRAINING+RACING WITH A POWER METER. 3rd edition.BOULDER.

ハンター・アレン. パワー・トレーニング・バイブル. 第2版. OVERLANDER.

Pinot, J. (2015). A six-year monitoring case study of a top-10 cycling Grand Tour finisher. Journal of Sports Sciences, 33(9), 907–914.

Hargreaves, M.(2020). Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nature Metabolism, 2(9), 817–828.