自転車競技と筋力トレーニング

パフォーマンスの向上を目指し、筋力トレーニング(筋トレ)を日々のルーティンに取り入れている人も多いだろう。

以前の記事では、ロードレースなど持久系競技に筋力トレーニングがどう活きるか?という視点で記事を書いてみた。

今回の記事では視点を変え、スプリント競技に向けての筋力トレーニングについて、情報の整理を試みた。

ご紹介していく内容は、ある研究チームが長年積み上げてきた成果をまとめた、大変興味深い論文(参考1)が元になっている。

ちなみにこの研究チームの代表は、ショートクランクでパワー発揮が不利にならないことをご紹介した論文にも関わっている研究者だ。

自転車競技への筋力トレーニング(筋トレ)の有用性について、グローバルな知識を是非身につけてもらいたい。

1. 最大パワーの向上

まず筋力トレーニングを行う目的を明確にしておこう。自転車競技、特にスプリントにおいてのそれは、最大パワー(どれだけ高いワットを出せるか)の向上に他ならない。

特に短時間スプリントでは、VO2maxやその他の能力よりも、最大パワーの影響が圧倒的に大きく、勝敗を決定的に左右する。

この記事では筋トレが最大パワー向上に役立ってくれる理由について、参考論文で強調されている以下の三つの観点をご紹介していこう。

最大筋力の向上

力の立ち上げ(RFD)の改善

弛緩時間の短縮

2. パワー向上のバックグラウンド

◇最大筋力の向上

まずは言わずもがな、最大筋力である。パワーは力×スピードで決まるので、最大筋力を高めることはパワー向上の屋台骨だ。

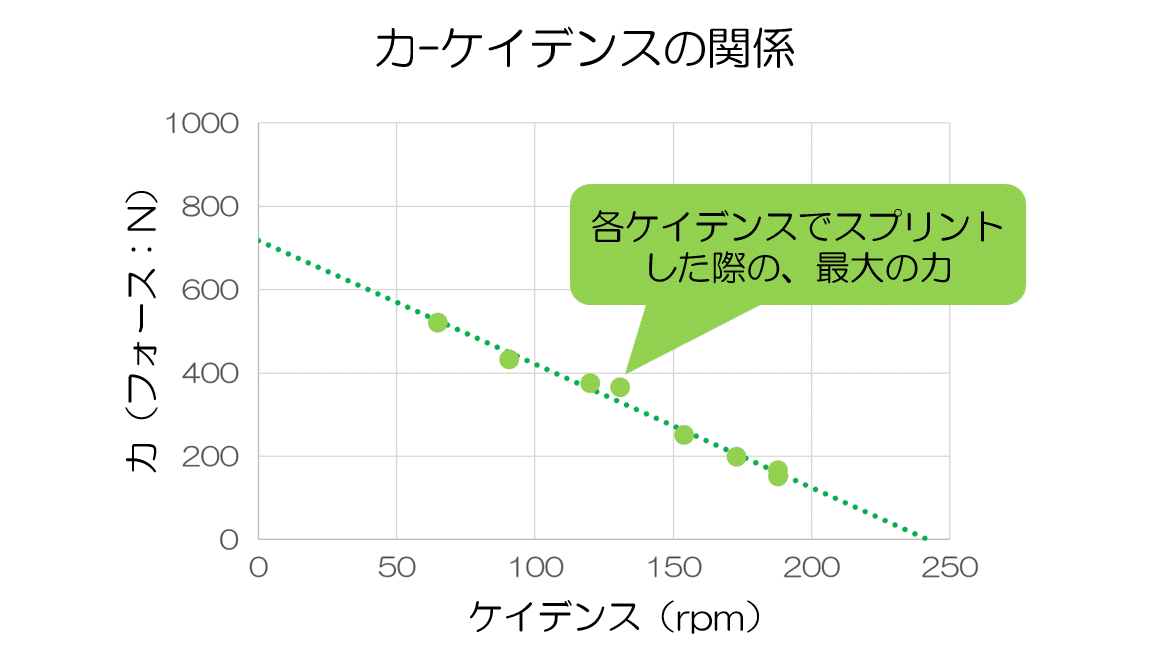

トレーニングの教科書によく登場する、下の図を見てほしい。縦軸に力、横軸にケイデンスをとり、その関係性を描いたグラフだ。

緑の丸は各ケイデンスで全力スプリントした際のデータである。クランクを早く回すほど力が加えにくい状況がうかがえるだろう。

このように各ケイデンスで全力スプリントしたときに発揮できる力は、ほぼ一直線上に並ぶことが知られている。

よって皆さんの直線がどのようなものか?は、ご自身のパフォーマンスを把握する大きな手掛かりになる。(後ほどテスト方法をご紹介する)

さて、このグラフは力とスピード(ケイデンス)の関係性を示しているので、二つを掛けあわせたパワーも計算できる。(下図)

このよう、各ケイデンスで出せる最大パワーは放物線を描き、おおよそ120rpm前後で最大となるのが一般的だ。

たとえばこの図の直線、そしてパワーが皆さんの現在だとしよう。筋力トレーニングを行い最大筋力が向上すると、下図のようにパワーの向上が期待できる。

よって最大筋力をいかに高められるか?は最大パワーにとって重要な課題である。だから、たとえばスクワットの重量が上がる(最大筋力が上がる)ことで、このような変化を起こすことが期待できる。

ただ、続いて説明する内容を理解してもらうと、それだけでは自転車競技に活かすには不十分であることが分かってもらえるだろう。

それが、「力の立ち上げ」と「筋の弛緩時間」についてである。

◇力の立ち上げ(RFD)の改善

力は入れ始めてから大きな力に到達するまでにタイムラグがあり、徐々に高まっていく。

このタイムラグはすごく短い時間なのだが、走行中ペダルに力を加えられる時間の短さをふまえると、かなり重要な項目になる。

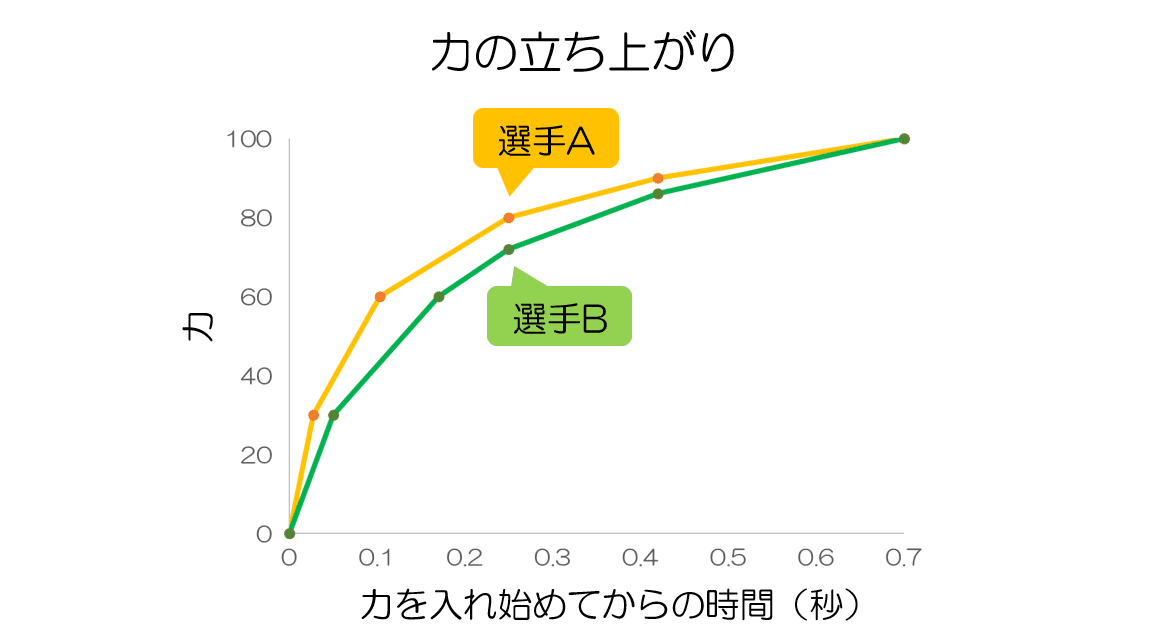

たとえば二人の選手が全力を出したとき、0.7秒後に100という力を立ち上げられるとしよう。同じ力を0.7秒後に発揮できる二人だが、力を立ち上げる能力は下図のように異なっている。

この差は一体どれくらい重要なことなのだろうか?

スプリントでは120rpm前後が最もパワーの出るケイデンスである。この場合、クランクが一回転するのに0.5秒なので、ペダルを踏み込む時間は多く見積もっても0.25秒以内だ。この時間を先ほどの図に加えてみる。(下図)

この0.25秒までに加えられる力の総量は、各曲線よりも下の面積(力積)になるから、二人の選手が加えられる力の総量は以下のようになる。

実際のペダリングではもっと複雑な計算が必要だが、全体像を理解するには十分なイメージだ。毎回のペダリングでこれだけ差が出れば、勝敗は明白だろう。

このように、いかに短時間で力を立ち上げることができるのか?は自転車競技、特にスプリントにおいて非常に重要な能力となってくる。

だから、スクワットの重量が上がった(=最大筋力が上がった)としても、力の立ち上がりが以前とあまり変わりないのであれば、得られる恩恵はそこまで大きくはない。

スクワットジャンプやミッドサイプルなどの種目は、この力を立ち上げる能力の向上を目指している場合が多い。

◇弛緩時間の短縮

最後はマイナーな項目に見えるが、自転車競技(特にスプリント)にとって重要な項目、それが筋の弛緩時間だ。

力の立ち上げ同様に、筋は弛緩(リラックス)するためにもある程度時間が必要なことが知られている。

それを実感いただくために、片方の手で全力の握りこぶしをつくり(力を入れ続ける)、そこから最大スピードでパーにしてみて欲しい。

続いて、今度はグーにした状態で力を抜いてもらい、そこから最大スピードでパーにしてみよう。

どちらの方が早くパーにできただろうか?

力を抜いた状態からパーにした方が、早かったはずである。(スピードが同じだと感じた人は、何かしら工夫をしている)

強く握っていたときの方が開きが遅いのは、握るための筋肉が弛緩(リラックス)しきっていないためだ。

弛緩するまでにタイムラグがあり、握る方向にまだ力が作用しているから、手を開くことを妨げている。

このように意識としては力を抜いたと思っていても、筋肉がちゃんと弛緩するまでには時間がかかる。先ほどの図に、弛緩の推移を加えてみよう(下図)。

このように、弛緩するにはけっこう時間がかかる。だから、スプリント時のハイケイデンスではこの現象を無視できない。

なぜならペダリングは簡略化すると、膝を伸ばす(踏み込み)、曲げる(引き足)の連続である。この曲げ伸ばしの切り替えごとに、弛緩に要する時間を考慮しなければならないからだ。(だからペダリングは難しい)

もし筋の弛緩時間を短縮できれば、その分入力できる時間は増え、引き足の妨げも軽減できるだろう。

筋力トレーニングが弛緩時間にどう影響を与えるのかについては、ジャンプスクワットなどの種目で改善が期待できるとする研究者もいるが、まだ定説とはなっていないようである。

ただ生理学的な観点から、どのようなことが起きれば弛緩時間が短くなるのかは説明できる。

それは、筋小胞体という筋線維内の構造物が関係している。

ここで筋小胞体について、ざっくりと説明しておこう。筋小胞体は筋線維の三大構造物の一つである。(筋原線維、ミトコンドリア、筋小胞体)

この筋小胞体は収縮機構である筋原線維の周りに配管されているパイプだとイメージいただこう。

このパイプからカルシウムイオンが放出されると筋原線維が収縮し、パイプにカルシウムイオンが回収されると弛緩する。

そして筋小胞体が発達しているほどカルシウムイオンの出入りが高速になって、収縮と弛緩を素早くスイッチでき、弛緩時間を短くできる。

速筋線維はそのような構造を始めから有しており、遅筋線維に比べると弛緩時間が短い傾向にある。

また速筋線維にしろ遅筋線維にしろ、トレーニングによってある程度は筋小胞体を発達させることが可能なのではないかとも考えられている。(参考1)

競輪やスプリント競技シーンで見かける、高速でペダルを回すトレーニングは、筋小胞体の発達を促すことが一つの目的なのかもしれない。(研究においてその効果はまだ明らかになっていない)

以上、「最大筋力」、「力の立ち上げ」、「弛緩時間の短縮」が、スプリントの向上に向け、筋トレで改善させたい事柄と言える。

3. 筋トレ効果の比較研究

筋力トレーニング(筋トレ)の効果をイメージするには、やはり研究を参照するのが一番だろう。

そこで1985年に発表された、少し古いものだが筋トレの検証論文として有名な二本の論文(同じ研究者のもの)をご紹介しよう。

この二本の論文では、異なる目的の筋トレ(下図)を24週にわたり週に三回を行って、それぞれの効果を検証している。(参考2、3)

詳細は割愛するが、24週トレーニングを行ったことにより、最大筋力は

ストレングス系トレーニングのグループ:1.26倍

パワー系トレーニングのグループ:1.11倍

向上している。そして、力の立ち上げは下図のような変化があった。

ペダリングにとって重要な0.25秒以内の力の総量は、どちらのトレーニングでも増加している。が、パワー系のトレーニングの方がその改善度合いが大きいことがうかがえる。

また、弛緩時間についても下図のような変化があった。

ストレングス系のトレーニングではほんの少し弛緩時間が長くなっている(下降する程度がBeforeよりも少し緩慢)一方で、パワー系のトレーニングでは弛緩時間が短縮している様子がうかがえる。

このように、どのような方法や目的でトレーニングを行うのかによって、筋の適応は異なってくる。

まとめると、最大筋力の向上はストレングス系のトレーニングで大きく、一方で力の立ち上げ、弛緩時間の改善はパワー系のトレーニングに分がある。

今回参考にしている研究チームはこれらの結果を元に、ペダリングの数理モデルを使ってシュミレーションを実施した。(参考4)

その結果、スクワットジャンプなどのパワー系のトレーニングは全てのケイデンス帯でパワー(ワット)の向上が期待できる一方で、高重量を持ち挙げるスクワットなどのストレングス系のトレーニングは、高いケイデンス帯でのパワー発揮にマイナスに作用する可能性が指摘されている。

あくまで個人的な試算となるが、上記の内容を力とケイデンスのシンプルな図で表現し直すとすれば、下図のような変化であると考えられる。

ストレングス系トレーニングの、ハイケイデンス帯(150rpm以降)に注目してほしい。Beforeよりもパワーが目減りしている。

150rpm以上のようなハイケイデンスを用いることは稀だろうから、そこまで心配する必要はないのかもしれない。

ただ、マイナスな影響はないに越したことはない。ストレングス系のトレーニングを実施する際はパワー系の種目をミックスさせ、デメリットを打ち消す工夫を施すことがベターだろう。

また、これらのシュミレーション結果は同じ初期条件(同じ最大筋力値)でトレーニングをスタートしたものである点にご留意いただきたい。

ご自身がライバルよりも最大パワー(ワット)に劣るなら、ストレングス系(筋肥大&筋力強化)のトレーニングで最大筋力の下地を作ることは必要なことである。

そのため、筋肥大や最大筋力強化を目的としたトレーニングにあまりネガティブな印象を持たないようにしてもらいたい。

何より重要なことは、ご自身ではどうなのか?を知ることにあるだろう。

そこで、筋力トレーニングがご自身の競技パフォーマンスにどう影響があったのかを知るための方法を一つ、ご提案してみる。

4. 筋トレ効果のモニタリング

◇方法

方法は単純である。10秒スプリントを6回実施してもらい、今回登場した力とケイデンスの関係を筋トレ期間の前後で測定する、というものだ。

まずは実施方法やデータの取得方法をお伝えし、その後実際のテスト結果をご紹介しよう。

<Zwift用ワークアウト>

※zwiftへのダウンロード方法はこちらの記事をご参照ください。

<Excel資料>

概要は以上のとおり。主要な内容は10秒の全力スプリントと、その後に続く3分間のレスト(軽い負荷で回す)である。

忘れがちになりやすい点は、静止した状態からスプリントをスタートしてほしい。そうしないと、ケイデンス50-100rpm帯の正しい情報を得られない場合が出てくる。

また、各セットごとのギアのセッティングは必ず記録を残しておき、次回実施するときに同じ条件で行うことも肝要だ。

ご自身が装備されているフロントとリアの歯数を記入してもらえれば、推奨ギアセッティングを算出するページも資料内に用意したので、ご活用いただきたい。

続いて、テスト実施後のデータ収集の方法をご説明する。手作業でデータをピックアップしてもらうので、少し時間は必要だ。(およそ15-20分)

たとえばstravaなどでは、分析ページからワークアウトのパワーやケイデンスを逐一確認することができるので、その機能を活用する。(下図)

最後に一点、このテストは全力で踏み込むもしくは全力で回すことが必要なので、ある程度慣れが必要だ。

最低一度は練習トライを行ってから、本番トライに臨まれることをおすすめする。

◇実際の検証結果

今回、どのようなテストだったら自宅で実施可能か?を検証するにあたり、友人のなすぴー氏にご協力いただいた。

ご紹介した10秒スプリントテストは研究を模したものであるが、研究や実験のような厳密さではなく、あくまで自宅で簡易的にモニタリングすることに主眼をおいている。

そのため、スプリントを何秒すれば精度が上がるか、何回スプリントが必要か、またどのギアレシオがいいか、などを検証してもらった。

そして最終的に落ち着いたのが、今回ご紹介した方法である。

テストを上手く実施してもらえれば、なすぴー氏のように各点がほぼ一直線上に並ぶはずである。(下図)

仮にこの結果が、皆さんのテスト結果だと捉えてみよう。

この直線は現在の皆さんの能力についてのベストな推定値であり、最大パワー(ワット)が変化した際、その要因を可視化できる。

ある期間の筋トレを経て、最大パワーが向上したとしよう。そのときの直線は、先ほどご紹介した研究結果を参照すると、下図のような変化が起きうる。

ストレングス系のトレーニングなら力の向上が直線を押し上げ、パワー系のトレーニングなら筋力の立ち上がりが改善し、各ケイデンスで出せる力が全体として向上するような変化が起きるだろう。

今回のテストを実施することで、直線の変化から筋トレがどう効いたのか?を深堀りすることができ、次に向けてより細やかに戦略が立てられるはずだ。

実際にこのテストがそこまで機能するのかは現在検証中であるが、一つの方法としてご提案させていただいた。

おわりに

私は現在スプリント競技に興味津々で、以下の記事も今回の内容と大いに関連している。

これらの記事も、是非ご参照いただきたい。

自転車競技のサイエンスは、本当に面白い。

研究者によって積み重ねられてきた知見が続々と融合し、実り豊かな情報を私たちにもたらしてくれている。

たとえばクリティカルパワー、ミトコンドリア、そして今回ご紹介したスプリントにとっての筋力トレーニングなど、枚挙にいとまがない。

そしてこれからも、思いもしなかった知見がいくつも見出されるだろう。

世界は確実に進んでいる。

私の記事では、その進歩の一端を多くの人に伝えることをモチベーションとしている。

そんな私の記事が、皆さんの自転車ライフをより豊かなものにできていれば、嬉しい限りだ。

これからも、共に学びを続けましょう。

今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました!

また読みにきてください。

参考文献

スプリントに必要な生理学的な知識のレビュー

Douglas, J. (2021). Maximal muscular power: lessons from sprint cycling. Sports Medicine, 7(1).筋肥大&最大筋力トレーニングの検証論文

Hakkinen, K. (1985). Changes in isometric force- and relaxation-time, electromyographic and muscle fibre characteristics of human skeletal muscle during strength training and detraining. Acta Physiologica Scandinavica, 125(4), 573–585.パワー系とトレーニングの検証論文

Hakkinen, K. (1985). Effect of explosive type strength training on isometric force- and relaxation-time, electromyographic and muscle fibre characteristics of leg extensor muscles. Acta Physiologica Scandinavica, 125(4), 587–600.筋トレ効果を数理モデルでシュミレーション

Tanghe, K. (2020). Heavy and Explosive Training Differentially Affect Modeled Cyclic Muscle Power. Medicine and Science in Sports and Exercise, 52(5), 1068–1075.